ご迷惑ツールを、削除してくれるソフト。

「Junkware Removal Tool」

Babylonとか、Askツールバーとか・・・

いつの間にか入り込む、迷惑なアドウェアを、問答無用で除去してくれるソフト。

「AdwCleaner」と同じ、Malwarebytesのサービスです。

※「AdwCleaner」については、こちらの記事を参照してください。

=======================================

まずは、「DOWNLOAD」ボタンをクリック。

入手したファイルを起動すると、なんと! Dos窓。

あやしすぎる・・・けど、Malwarebytesだから、たぶん大丈夫です。

「保存していない作業があったら、保存してね。

勝手にじゃんじゃん、終了させちゃうよ。

自己責任でOKなら、何かキーを押してね。」

と書いてあります。

覚悟が決まったら、何かキーを押してください。

チェックが、始まります。

「(* )って、なんだろう」と思ったら、作業経過を表すゲージでした。

「JRT.txt」というテキストファイルが開いたら、作業終了。

削除したものが、書いてあります。

Exif情報で、写真ファイルの名前変更やフォルダ分けができるソフト。

「Rexifer」

写真ファイルの整理は、けっこう大変です。

最近はデジカメだけでなく、スマホで撮影することも多いから、なおさら。

「Rexifer」は、複数の人・カメラから集まってきた写真でも、

一括でリネーム&フォルダ分けして、場面ごとのアルバムにできます。

=======================================

Vectorのページからファイルを入手

→解凍してできる「Rexifer.exe」を実行します。

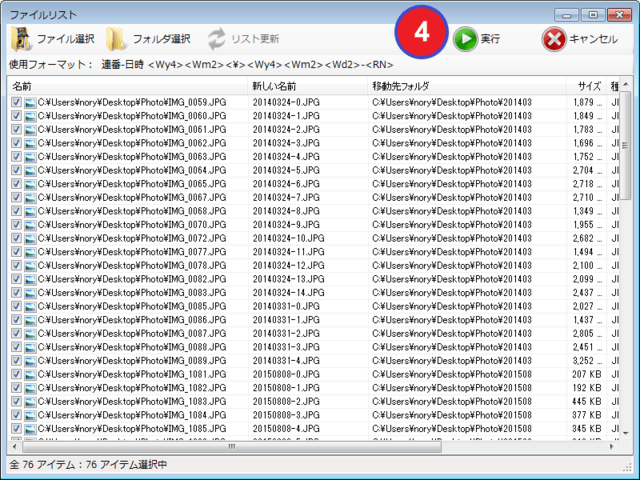

まずは、リネームやフォルダ分けのルール(フォーマット)を、決めてあげます。

フォーマットの書式は、1「設定」→「タグ挿入」を見ると、だいたいわかります。

たとえば・・・

「撮影年月ごとのフォルダを作って、それぞれの写真を振り分ける。

各写真のファイル名は、20170321.jpgのように年月日にする。

同じ年月日のファイルは、後ろに「-1」「-2」のように連番を付ける。」

・・・という場合、フォーマットは、

「<y4><m2><\><y4><m2><d2>-<RN>」

となります。

希望のフォーマットを作ったら、2から該当するフォーマットを指定。

フォーマット欄に、直接書き込んでもOK。

フォーマットを決めたら、3写真ファイルの入っているフォルダをドラッグ&ドロップ。

4「実行」をクリックして、作業完了です。

写真の、Exif情報を編集できるソフト。

「F6 Exif」

デジカメやスマホで写真を撮影すると、撮影日・場所などのExif情報が組み込まれます。

それを、編集/削除/追加できるソフト。

「位置情報を削除したい」

「スキャンした画像に、Exif情報を入れたい」

といったときに便利です。

=====================================

Vectorのページからファイルを入手

→解凍してできる「F6Exif.exe」を実行するだけ。

「ファイル」メニュー→「開く」、または写真ファイルをドラッグ&ドロップ。

Exif情報をすべて削除したいときは、「編集」メニュー→「Exif削除」。

Exif情報を確認したり、一部編集・削除・追加したりしたいときは、

「ツール」メニュー→「Exif一覧表示/編集」で、ExifListウィンドウを出します。

編集/削除したい項目を選んで、「編集」メニュー→「修正」で、書き換えます。

追加したいときは、「編集」メニュー→「追加」。

位置情報(GPS)を追加したいときは、

(1)IFD項目で、GPSを選択

(2)TAG項目で、「北緯(N)or 南緯(S)」を選択

(3)「N」と入力して、「更新」

(4)同様にして、(2)のTAG項目で、「緯度(数値)」「東経(E)or 西経(W)」「経度(数値)」を登録

で、ようやく情報が登録できます。

緯度や経度は、たとえば35度28分17秒なら、「35 Enter 28 Enter 17 Enter」と改行して、

3行で入力します。

パソコン全体の健康診断をしてくれるソフト。

「Kaspersky System Checker」

セキュリティ界のボス、カスペルスキー様が、健康診断してくれます。

人間同様、パソコンもたまに健診しておきましょう。

「DOWNLOAD NOW」をクリック

→入手したファイルを実行します。

なんかよくわかりませんが、とりあえず「Accept(了解)」。

「Run Diagnostics」で、診断開始。

「パソコン全体を~」というので、時間がかかるかと思ったのですが、

トイレに行って、戻ってきたら終わっていました。

「Detected Items」タブ。

問題点は、赤いビックリマークです。

「vulnerable(脆弱)」とあるのは、たいてい「ソフトのバージョンが古い」という場合。

最新バージョンにアップデートしたほうがいい、ということです。

ボクのパソコンは、不明なデバイスが放置状態でした。

問題なければ、緑チェックマーク。

「System Info」タブ。

パソコンのシステム構成、インストールされているソフトの情報が出ます。

「Infrequently Used」項目は、使用頻度の低いソフトがピックアップされているので、

アンインストール候補になります。

ネットバンク利用者のための、マルウェアチェック。

「DreamBot・Gozi感染チェックサイト」

DreamBotやGoziは、ネットバンク利用時の認証情報を狙うマルウェアです。

感染しているかどうか、1~2秒でチェックできます。

=======================================

ふだん使っているブラウザで、「感染チェック」をクリック。

ChromeやOperaは推奨ブラウザに入っていませんが、ふつうに使えます。

問題なければ、↓。

人工知能が、あなたにオススメの本を紹介してくれます。

「ブックツリー」

学生さんが、研究の一環で作ったサイトのようです。

ページデザインとか、変な「妖精」とか、

「発想はおもしろいけど、レベル低そうだなぁ」という印象 (^^;

ですが、意外や意外、ちゃんとした結果を出してくれます。

人工知能の学習が進んだら、ものすごく便利なサイトになりそう。

=======================================

IDとパスワードを自由に決めて、ログインします。

最初は、「本棚に追加」をクリックして、

これまで読んだ本を検索して、点数を付けていきます。

点数の付け方は、5段階でも10段階でも100点満点法でも、統一がとれていればOK。

(数値の大きいものほど、「おもしろかった」となります。)

本を検索するコツですが・・・

たとえば、森村誠一の「喪失」を探したいとき、

「喪失」で検索すると、検索結果が多くて、探しきれません。

AND検索が使えるので、「喪失 森村誠一」という具合に、著者名も入れるといいです。

とりあえず、17冊を本棚に登録してみました。

「実行」→「実行」をクリックすると・・・

「おすすめの結果」が、表示されます。

テンキーで、スマホ/携帯式入力ができるソフト。

「テンキー入力」

「こんなの、必要なの?」って思われるかもしれませんが・・・

意外や意外、かなり便利です。

ボクは、電話をかけながら、パソコンでデータ検索するときなど、

片手打ちでかなり苦労します。

電話の頻度からすると、ヘッドセットするほどでもないし。

・・・こんなときは、「テンキー入力」を起動すれば問題解決。

他にも、

「タッチタイプはできないが、すぐに入力作業をしないといけない」

「障がいで、片手しか使えない」

という場合も、慣れるとかなり速く打てます。

[PageUp]キーで、このソフトを起動/停止できるので、

「通常はフルキーボード使用、いざというときに起動」

という使い方ができます。

スマホ式(フリック入力)は、カーソルキーも使うので、

両手を使ったほうがスムーズ。

携帯式(トグル入力)なら、スピードは落ちますが、

完全に片手作業で済みます。

====================================

Vectorのページからファイルを入手

→解凍してできる「テンキー入力.exe」を実行。

最初に、入力方式を選びます。

タスクトレイ・アイコンを右クリックで、後で変更もOK。

入力の仕方などは、「操作説明書.pdf」に詳しく出ています。

(↓「操作説明書」から引用)

フリック入力の場合は、たとえば・・・

「え」を入力するときは、「7」を押しながら「→」を打ちます。

テンキーの「+」がEnter(決定/改行)で、「Enter」がSpace(変換/空白)なので、

慣れるまでは、しょっちゅう間違えるかも。

↑こんな調子で練習すれば、10分もすればそこそこ打てるようになります。

ホットキーで、即座にGoogle翻訳してくれる拡張機能。

「Instant Translate」

Chromeの拡張機能ですが、Firefoxのアドオンもあります。

AndroidやiOSのアプリもあります。

=======================================

Google翻訳は、昨年末にとつぜん進化しました。

(「Google翻訳がおりこうになった」参照。)

外国語サイトも、前のようにビビらなくなりました。

ですが、

(1)外国語をドラッグして選択→(2)コピー→(3)「Google翻訳」ページへ移動→(4)貼り付け

の4ステップがめんどう。

「Instant Translate」を入れると、

(1)外国語をドラッグして選択→(2)Shift+「T」

これだけ。

元のページを見ながら、翻訳結果も見られるので、すごくラク。

対応言語や翻訳結果は、Google翻訳と同じです。

短時間の縦長動画サイト。

「C CHANNEL(シーチャンネル)」

動画サイトといったら、Youtubeやニコニコ動画。

ボクはもっぱら、調べ事に利用しています。

とっても便利だけど、とにかく「長い」のが多い。

「C CHANNEL」は、「女子向け」とのことなので、

メイクやファッションなど、若い女性向けの内容が中心。

ですが、料理やDIYや旅行など、一般向けのものもあります。

特徴は、

・スマホ向けの、縦長サイズ。

・1本が30秒前後と、短時間。

とにかく、この「短時間」がGood!

気になる情報を、あれこれ、たくさん見られます。

=======================================

トップページの左側に、「カテゴリー」があります。

最初は、気になるカテゴリーの、人気順をながめるといいかも。

こういった、生活のハウツーとか。

「かんたん料理」とか。

最近は自分で食事を作っているので、「◯分でできる」みたいなのは助かります。

つくレポもあると、うれしい。

個人向けの、無料でできるバックアップシステムです。

今日は、通信授業の日でした。

生徒さんから、こんな質問がありました。

「セキュリティソフトはNorton(有料)を使っているが、

パソコンに、「Nortonバックアップドライブ」というのがある。

これは、使えるのか。」

USBメモリに小まめにバックアップをとっているが、めんどう。

「Nortonバックアップドライブ」を使えば、簡単になるんじゃないか。

・・・ということです。

これ、たしかにめんどうではないですが、

年額6,000円以上もするんですね。

こういうの、やめるにやめられないから、半永久的に払うことになる。

無料で、自分で仕組みを作る方法もあります。

どうします?

・・・ということで、その生徒さん、「無料で」を選択されました。

金銭的なことだけでなく、バックアップって、「理解しながら実施する」べきだと思うんです。

何かのサービスに100%任せきっちゃうんじゃなく、

毎日、なにかアクションする習慣をつけたほうがいいです。

=====================================

↓仕組みの概念図。

①デスクトップやマイドキュメントなど、バックアップをとりたいフォルダを、

Googleドライブフォルダにミラーリングします。

合わせて、世代管理もするのをオススメします。

②クラウド上に、自動的にミラーリングされます。

これで、仮にパソコンが壊れても、ファイルは保護されます。

Googleドライブは、無料で15GBまで使えます。

サイズの大きなファイル(動画ファイルなど)は、クラウドにバックアップは厳しいので、

複数の外付けHDDに保存するなど、別の仕組みを作ったほうがいいです。

=======================================

先に、「Googleドライブ」アプリをインストール。

Googleアカウントを、用意しておきます。

ブラウザでGoogleドライブを開き、ログイン。

すると、左下に「~をダウンロード」があるので、クリック。

入手したファイルを実行して、「Googleドライブ」アプリをインストールするだけ。

これで、②の仕組みは完了です。

次に、バックアップソフトを使って、①の仕組みを作ります。

歴史も評判も1番といったら、「BunBackup」でしょう。

サイトからファイルを入手し、インストールします。

BunBackupを起動したら・・・

1.「設定」メニュー→「機能表示設定」で、

2.「ミラーリング」と「世代管理」にチェックして、「OK」。

3.「追加」をクリックし、

4.わかりやすい「タイトル」を入力、バックアップ元を指定し、

「Googleドライブ」フォルダ内にバックアップ先を指定します。

5.「詳細」をクリックして、

6.「ミラーリング」タブで、「ミラーリングする」にチェック。

7.「世代管理」タブで、「世代管理する」にチェック。

保存期間はお好みですが、7日ぐらいでいいんじゃないかな。

あとは「OK」で閉じていきます。

同様に、3~7を繰り返して、バックアップしたいフォルダを追加していきます。

8.「保存」で、「バックアップ」という名前を付けて、デスクトップに保存してください。

9.BunBackupは、いったん閉じてください。

デスクトップに、「バックアップ.lbk」というファイルができています。

ダブルクリックして「このファイルを開けません」エラーが出るようだったら、

BunBackup.exeに関連付けさせてください。

10.「バックアップ.lbk」を、「スタートアップ」フォルダに移動します。

これで、①の仕組みは完成です。

パソコンを起動するたびに、上図が出ます。

「バックアップ開始」をクリックすると、ミラーリングが実行され、結果が表示されます。

BunBackupはコマンドラインに対応しているので、

この作業をバッチファイル化して、自動化することも可能です。

ですが、たった1クリックですから、このバックアップ作業を毎日の習慣にして、

「みずからバックアップしている」という自覚を持つほうがいいと思います。