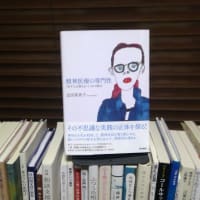

与那覇潤氏は、1979年生まれ、東大教養学部から大学院を出てさる大学の准教授となった歴史学者であるが、「双極性障害」いわゆる躁うつ病で、入院も経験したという。その経験も踏まえて書いた書物となる。

先ごろ、精神科医斎藤環氏との対談『心を病んだらいけないの? うつ病社会の処方箋』を読んだところで、ぜひ、この本も読むべきと思ったところである。

【人生と時代の転換】

「はじめに」は、「黄昏がおわるとき」と副題が付されている。

この書物においては、著者自身の人生の転換と、時代の転換とがシンクロしていくように描かれている。ただし、著者はまだ40歳代となったばかり、「黄昏」れる年齢ではない。著述家、思想家として、再出発したところである。著者としての今後の知性の進むべき方向性を指し示すことを意図した書物となる。むしろ黎明の書ということだろう。

「(平成時代とは)ひとことでいえば、「戦後日本の長い黄昏」ということになるのではないかと、私は思います。

この30年間に、戦後日本の個性とされたあらゆる特徴が、限界を露呈し、あるいは批判にさらされ、自明のものではなくなりました。

・海外への派兵を禁じているとされた、平和憲法の理想

・けっして揺らぐことはないといわれた、自民党単独一党支配

・つねに右肩上がりだと信じられてきた、経済成長

・いちど正社員になれば安泰だと思われた、日本型雇用慣行

・その地位は盤石のはずだった、「アジアの最先進国」というほこり」(8ページ)

確かに上記のポイントは、私たちの若いころには、未来永劫変わることはないと感じていたように思う。それがいつのまにか、揺らぎ、失われつつあり、あるいは既に失われてしまった。

「ほとんどの学者のとなえてきたことは、単に実現しないか、実現した結果まちがいがわかってしまった。そうしたさびしい状況で、「活動する知識人」の時代でもあった平成は、終焉をむかえようとしています。」(10ページ)

ここでいう「活動する知識人」とは誰のことか?柄谷行人のことだろうか。

9~10ページを読むと、それは、〈集団的自衛権〉を批判した憲法学者、〈政権交代可能な二大政党制〉を唱え、〈小選挙区制導入〉を唱えた政治学者、〈新自由主義〉に拠り(構造改革)を唱えた経済学者、〈人為的インフレによる景気回復〉を唱えた経済学者、素人の政治家による〈保守的な教育基本法改正〉を許した教育学者、フェミニズムを除いてはさほど現実に訴えることなく、〈家族主義的な復古的改憲〉を許しかねない社会学者、ということになる。

これは、確かに失敗した知識人の例ではあるだろう。しかし、それが〈ほとんどの学者〉なのかどうかは、留保しておきたい思いはある。〈知識人が失敗した時代〉と総括できるのかどうか、留保しながら読み進めたい。(ところで、例示された中に、柄谷行人は含まれていないようだ。)

【〈言語〉と〈身体〉の対立図式】

與那覇氏は、人間において〈言語〉と〈身体〉を対立するものとして語る。自らの病いの経験を踏まえて。

「文化人類学の授業だったと思うのですが、人間に対するアプローチには「言語」と「身体」の両極がある、と教わったことがあります。それ以来、ずっとこの対を意識しながら研究をしてきて、自分は結局「言語派」なのだな、と思うことがしばしばでした。」(109ページ)

人間を理解する上での、〈言語〉と〈身体〉という両極。これは、確かにそのとおりであるが、どうだろう、〈身体〉に対しては、〈精神〉を対比することの方が一般的ではないだろうか?

人間の〈精神〉と〈身体〉を媒介するものが〈言語〉であると言われたりする。で、〈身体〉の先には命を持たない〈物体〉がある。

キリスト教的な神に近い方から並べてみると、

〈精神〉―〈言語〉―〈身体〉―〈物体〉

ということになる。

ここでの物体は、鉄の塊りや材木のように、空間のなかで場所を占めるのみの動かない〈延長〉であり、精神は神様に近いものであり、合理的なものであると同時に〈力動〉であり、〈エネルギー〉であり〈波動〉のようなものである。

これは、〈精神〉と〈身体〉を峻別するかのような、デカルト的な心身二元論であるが、〈心〉と〈身〉が全く別物であるということではなく、とりあえず別物として考えてみた方が分かりやすい場合があるという思考の方法のことである。〈心〉〈身〉両面があって、初めて生きている人間たりうるわけである。活動する人間が存在するわけである。

「まさにこの本が言語をつかって書かれているように、ことばにはものごとを理詰めで分析していく作用があります。精神病者の語る、最初は理解不能としか思えない体験でも、…ことばで腑分けしていくことで、「起こっていたのはこういう事態でした」というかたちで、ある程度までは理解可能にできる。

一方で身体という概念は、「どれだけことばで語ろう、とらえようとしても、けっしてとりつくすことのできないなにか」というニュアンスで用いられます。どれだけ委曲をつくしたことばで説明されても、どうにも「腑におちない」。そういうときに、「頭でわかっても身体が納得しない」といったりします。」(109ページ)

これは、哲学史上の〈合理論〉と〈経験論〉の対比と同じことである。デカルトの合理論と、ヒュームやロックの経験論。

若いころには、合理論こそほんとうの哲学であり、経験論は第2級というか、哲学にたどり着くための途中経過というか過程というか、そういうものと思い込んでいた。

いまは、むしろ、たどり着こうとする途中経過こそ、本来の哲学であると考えているが、当時は、私の勉強不足というのみではなく、合理論こそ哲学と捉えるのが通例であったと思う。

【戦後―左翼の黄金時代】

「戦後日本の論壇をある時期まで左派的な学者がリードしたのは、左翼思想が根本的に「言語派」だったからだと思います。こんにちではサヨクというと、原発とか靖国とか集団的自衛権といった「自分たちの気に入らないもの」に、ほとんどことばの体をなさない感情的な罵声をなげつけるひとだと思われているようですが、それはほんらいの左翼ではありません。

左翼思想、典型的にはマルクス主義が戦後の初期にあれだけ流行した主因は、ソ連の影響でもコミンフォルムの陰謀でもなく、「なぜ、われわれは無謀な戦争をしてしまったのか」を、分析的に語ることに成功したとみなされたからでした。

いわく、資本主義の社会では、資本家は労働者を搾取している。しかし、国内の労働者を搾取しきってしまうと、資本家の取り分がなくなってしまうので、今後は海外に植民地を獲得して、そこから搾りとらないといけない。こうして帝国主義が生まれるが、地球上の土地は有限なので、やがて帝国主義国どうしの植民地争奪戦が生じざるを得ない。

中国や東南アジアの植民地化をめぐって争われた、あの戦争とはかような帝国主義戦争だったのであり、これから戦争をなくしていくにはそもそも帝国主義の根っこにある資本主義を廃棄しなくてはならない。こういう理屈です。この説明が、同時代に起きた出来事をそれなりに理由づけしているようにみえた期間、ざっくりいうと60年安保のころまでが、左翼知識人の黄金時代でした。」(109ページ)

上記のうち、〈こんにちではサヨクというと、…「自分たちの気に入らないもの」に、ほとんどことばの体をなさない感情的な罵声をなげつけるひとだと思われている〉というところは、一般的にはむしろいわゆるネトウヨだとか、レイシストと呼ばれる人々の方であって、確かにそういうサヨクもいるのだろうが、どうしてここでこういう表現を使うのか、その意図を訝しくも思うところだが、〈左翼知識人の黄金時代〉だったというのは流れとしてはその通りのことだろう。

「これにたいして「いや、それは偽りの説明で、なにかだまされた気がする」と声をあげたのが、1章でも名前の出た江藤淳のような保守の知識人です。江藤の本業が文藝評論家だったように、保守ないし右翼の思想家には言語よりも身体への志向、もうすこし正確にいうと「わかりやすく分析してしまうことばの作用よりも、そうやって分析しても語りつくせずにのこりつづける、違和感や情念の問題」に注目する傾向があります。」(110ページ)

「その後に時代はもちろん、左翼ではなく保守の思想にそって推移していったのですが、今世紀に入ってむしろリベラルな知識人のあいだでも、やはり「言語から身体へ」という転回が起こったことについては、あまり、語られていないように思います。」(111ページ)

このあと、ハイデガーの「人間中心主義」的解釈とか、サルトルの実存主義とかが、〈身体〉派ではなく、〈言語〉派優位の実例として挙げられる。私としては、ここに若干、違和感はあり、むしろ、言語のみでなく身体をも重視する意味での人間中心主義であり、実存主義だったのではとの思いもある。合理的な「神中心」の考え方から、人間の実存、経験を踏まえた「人間中心」の方に変わったのであって、「物質中心」から「人間中心」の方向に変わったというわけではないのだろうと思うが、それは置いておく。

【柄谷・浅田の『批評空間』時代】

柄谷行人や浅田彰が、それまでの人間中心主義的な流れに対してポストモダンの思想を掲げて登場するという。

「こういう脱・人間中心主義的な思想をかかげて、平成初頭の日本で知識人の拠点となった『批評空間』(1991~2002)という雑誌がありました。マルクスの理論を独自に咀嚼した文藝批評家の柄谷行人氏と、フランス現代思想の紹介者として名をはせた浅田彰氏が、編集長をつとめた季刊誌です。いまはやや毛色のちがう活動をしている評論家の東浩紀氏も、もともとはこの雑誌でデリダという、後期ハイデガーの思想を批判的に発展させた哲学者を論じてデビューしました。

ものすごく単純化していうと、ハイデガーには最後まで「たんなる存在者にはとどまらない、ほんものの存在そのものをまるごととらえうる『真の言語』とでもいうべきものがあるのだ」と言いたがっていたふしがあります。これにたいして、「そんなものはない、単に人間には、あるかのように思いこみたがるくせがあるだけだ」と言いきったのがデリダでした。」(111ページ)

與那覇氏は、柄谷や浅田の全盛期に大学に入るが、そこからはむしろ、距離を置いたようである。全盛から退潮に向かう潮目を超えたところだったということだろう。ただ、これは「身体派」が退潮して「言語派」が復権したという単純な話ではないはずである。與那覇氏自身としては、曖昧なことばかり語りたがるポストモダンは信用が置けない、もっと言葉で確かな信頼し得ることを語りたいと思ったかもしれず、そういう意味で自分は「言語派」だと思っていたと語っているのかもしれない。

「90年代末という『批評空間』の全盛期に大学に入った私は、そうしたムードの退潮を横目でみながら、自分の研究をすすめた世代にあたります。なぜ退潮したかについては多様な解釈があるでしょうが、ひとことでいえば「他人のあげあしとりばかりして、背極的な提案のない人たち」だと、彼らは思われてしまったからでしょう。」(112ページ)

「こうして21世紀の日本では保守や右翼のみならず、リベラルから左翼といってよい知識人までが、言語よりも身体をモデルとして、社会を分析したり自分の提言をのべたりするようになりました。政治的な立場は微妙に異なりますが、文藝評論家の加藤典洋氏、身体論を専門とする哲学者の鷲田清一氏、合気道の道場主であることをしばしば口にする内田樹氏などが、代表的な「身体派」の論客だと思います。」(113ページ)

【躁・うつと、言語と身体】

この本の流れとしては、病以前の「言語派」であった著者が、「躁うつ病」という病を経て、「身体派」に転向したというあらすじなのだというと、分かりやすい話になるかもしれない。

『批評空間』派は、確からしい身体に立脚しない、空疎な言葉遊びに溺れたひとびとであると批判されたというようなことになるのだろうか。いや、逆か。このあたり、「言語」だとか「身体」だとかどっちがどっちだか、よくわからないことになっている。

私が混乱しているだけか?

ここまで、私が、〈言語は、神に近い純粋に合理的なものであるわけではなく、人間の身体にも根ざした非合理なところも多いものである〉、〈言語は精神と肉体を媒介するものである〉ということにどうしてもこだわってしまっているので、与那覇氏のここでの〈言語〉vs(身体)図式に素直に乗り切れないということが混乱のもとである、ということだな。

結局、與那覇氏は、病を経て、言語と身体という二分法において、言語が優先するなどとは言えない、身体の大切さに改めて気づかされたということになるのだろう。

「まずぱっとわかるのは、意識というものはどちらかというと言語に近く、無意識のほうは身体に近いということでしょう。あるいは理性とは「言語を適切に運用できる能力」のことで、感情は「身体からわきおこるもの」だという気もします。

…

しかし、病気をしてわかったのは、こうした言語と身体の二分法こそが、ただしい意味で脱構築されないといけないのではないか、ということです。」(114ページ)

そうそう、私は、この脱構築を、一所懸命先取りして語ろうとしていた。

言語は理性的かというと、必ずしもそうではない、という実例を、氏は語る。

「しかし、大学の教員をしてみてわかりましたが、ことばというのはじつにたやすく理性をうらぎります。たとえばあなたが学生で、勉強しないと単位をくれない教師の悪口を、言いたくてたまらないとしましょう。

…

要するに、なんとなくあいつムカつく、という身体的な感情が先にあれば、それを正当化してくれることばなんて、いくらでもあとからあふれてくるのです。」(114ページ)

「私がいいたいのは、言語が理性的で身体が感情的だとはかならずしもきれいに二分できない状況があるということ、そしてそういう状況で、「言語のほうが高尚な営為なのだから、その力で卑俗な身体を抑制しろ」などと命令しても、絶対にうまくいかないということです。」(116ページ)

「だとすれば言語か身体かのどちらかを悪者にしたてても、問題は解決しない。むしろ言語も身体も、ともに狂ってしまう可能性があることをみとめ、両者の関係が機能不全におちいるメカニズムを探求することでしか、私は私自身の病を理解できないのではないか」(116ページ)

このあたりの行論は、まったくその通りである。思想家であり、病者であった氏であるからこそ、明確に知り得たメカニズムであるということだろう。

その〈言語と身体、両者の関係が機能不全におちいる〉メカニズムについては、以下のようなところ。「躁という言語、うつという身体」という節で語られる。

「私の実感としては、これは(軽躁をふくむ)躁状態に入った人間のあり方が、「身体」よりも「言語」のほうに極端に寄ってくることで、起きるのではないかと思います。」(117ページ)

「人間のありかたにせまるうえで「言語」と「身体」のふたつの極があることに注目し、躁状態とは、そのうち言語のほうにバランスがかたよっていくことではないかと考えてきました。

だとすると、うつ状態の意味をとらえるのも難しくありません。要するに躁状態の逆、つまり「自分」のありかたが、物体としての身体(ノエマ的自己)のほうに振れきってしまった状態が「うつ」だと考えることができます。」(127ページ)

なるほど。〈躁〉が言語寄りで、〈うつ〉が身体寄り。確かにその通りかもしれない。〈言語〉こそ非理性的行為の源泉である場合すらあるということである。

これは、確かに与那覇氏の卓見かもしれない。そうであるとするなら、私が余計な逡巡を差し挟まずに、ここでは、氏の〈言語〉vs(身体)図式をシンプルに紹介しておいてよかったということになるか。

〈ノエマ〉というのは意識の対象のことで、対語が〈ノエシス〉で意識の作用のこと。

〈ノエシス的自己)のほうに振れきってしまった状態が「躁」だということになる。身体的な疲れや眠気などは、まったく意識されなくなる。

これらは、フッサールの現象学の用語であるが、最近は、茂木健一郎氏など脳科学においても頻繁に使われている。

【反知性主義、コミュニズムなど】

このあたりの行論に実は「反知性主義」という最近の動向というかレッテル張りというかについて、必ずしも否定的でないかのような議論が絡んでくるのだが、そこは、書物に当たってほしい。

後半に、『無縁・公界・楽』などの著書で知られる歴史学者の網野善彦が〈コミュニズム〉という言葉を〈共産主義〉を訳したのは誤訳だったとのではないかと述べたという話が出てくる。

「その網野が最晩年の2001年、「『コミュニズム』を『共産主義』と訳したのは、歴史上、最大の誤訳の一つではないか」とのべたことがあります。」(252ページ)

しかし、ではどう訳すかは語らなかったという。

與那覇氏は、自分なら「共存主義」と訳すという。

「私は、保持する能力の高低が異なる人どうしの「共存主義」として解釈しないかぎり、コミュニズムというものの再生は、ないと考えます。」(255ページ)

で、氏が「共存主義」と訳す意図については、これも、書物に当たっていただくことにしたい。

ちょうどいま、斎藤幸平氏の『人新世の「資本論」』を読んでいるところで、そちらでも、コミュニズムの訳語のことが語られている。それについては、またそちらを紹介する際に語りたい。

さて、今回も、長々と書いてしまった。

(参考)

東島誠 與那覇潤 日本の起源 太田出版

與那覇潤 日本人はなぜ存在するか 集英社インターナショナル

齋藤環 與那覇潤 心を病んだらいけないの? うつ病社会の処方箋 新潮選書

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます