2020年7月8日にNASAとボーイングが発表したのは、昨年12月に発生した新型宇宙船“スターライナー”の無人飛行におけるトラブルの調査が完了したことでした。

改善勧告を受けた項目は80か所もあるんですが、もちろんボーイングは対処していく予定。

対処を行ったのち、2020年後半にも再度、無人試験飛行に挑むことを計画しています。

無人の飛行試験でトラブルに見舞われた“スターライナー”

“スターライナー”は、ボーイング社が開発している有人宇宙船で、国際宇宙ステーションへの宇宙飛行士の商業輸送を目的としています。

無人の飛行試験“OFT(Orbital Flight Test)”のため宇宙へ飛び立ったのが2019年12月20日。

当初は8日間かけて様々な試験を行い、国際宇宙ステーションへのドッキングまで行う計画でした。

でも、打ち上げ直後にトラブルが発生。

予定していた軌道への投入ができず、国際宇宙ステーションへのドッキングを断念します。

飛行も2日間で切り上げることになり、最低限の試験を行ったのみ… 12月22日に地球に帰還する事態になりました。

帰還後の調査で判明したのは、“スターライナー”のコンピュータがミッションの経過時間を間違って認識していたこと。

その結果、予定していたスラスターの噴射が行えず、地球を回る軌道への投入に失敗したわけです。

その後、地上からのコマンドで修正されたものの、それまでに大量の推進剤を浪費していたので、国際宇宙ステーションへのドッキングができなくなってしまいました。

また、ソフトウェアの欠陥により、大気圏再突入の直前、宇宙飛行士が乗るクルー・モジュール(カプセル)と、サービス・モジュール(機械船)を分離した際に、スラスターが間違った向きに噴射される可能性があったことも判明。

最悪の場合、クルー・モジュールとサービス・モジュールが衝突し、姿勢が乱れたり、耐熱シールドを破壊することで、再突入が失敗に終わる危険もあったようです。

さらに、宇宙船から地上に向けた通信リンク(ダウンリンク)が断続的になるトラブルも発生。

これにより、地上から宇宙船にコマンドを送ったり、制御したりする運用に影響が出たそうです。

こうしたトラブルを受けて、NASAとボーイング社は共同で調査を実施し、80項目にも及ぶ改善勧告を作成しています。

勧告の全リストは機密により非公開とされているものの、項目の内訳は以下の通り。

両者の調査チームは、技術的な原因だけでなく、ボーイング社とNASAのそれぞれ、また両社間における組織的な原因についても調査を行い、提言を行っています。

すでに、ボーイング社は2回目の無人飛行試験“OFT-2”の実施を発表しています。

現時点での“OFT-2”実施予定は今年の後半、それまでに勧告への対処が行われることになります。

NASAでは、今年末までに“OFT-2”が実施され、今後の開発や試験が順調に進んだ場合、有人での飛行試験は2021年の春ごろになると考えています。

有人宇宙船“スターライナー(旧CST-100)”

ボーイング社の商業用旅客機“ストラトライナー”や“ドリームライナー”に連なる名前が付けられた有人宇宙船“スターライナー”。

スペースシャトルのような翼は持たず、アポロ宇宙船やスペースX社の“クルードラゴン”と同じカプセル型の宇宙船です。

クルー・モジュールと呼ばれる宇宙飛行士が乗り込む部分と、スラスターやタンク、バッテリーなどが収められたサービス・モジュールの2つから構成されています。

機体は、アポロ宇宙船よりは大きく、NASAの有人ミッション用宇宙船“オライオン”よりは小さい全長約5.0メートル、直径約4.5メートル。

クルー・モジュールに搭乗できる宇宙飛行士は最大で7人。

耐熱シールド以外の主要な構造物は、最大で10回の再使用を可能としています。

サービス・モジュールには、発射台や飛行中のロケットから脱出する際に使う4基の強力なスラスターのほか、姿勢制御や軌道変更に使うスラスターが集まったポッド、そして太陽電池などを装備しています。

宇宙に滞在できるのは、宇宙船に7人の飛行士が搭乗した場合だと約2か月間、国際宇宙ステーションにドッキングした状態では210日間ほどになります。

スペースシャトルの引退以降、NASAは月や火星、小惑星などの、より遠い目標に集中することになり、国際宇宙ステーションのような地球低軌道への宇宙飛行士の輸送を、民間企業の手にゆだねるという路線をとっています。

この国際宇宙ステーションへの宇宙飛行士の商業輸送契約をNASAから受注したのが、スペースX社とボーイング社です。

とくにスペースシャトル引退後、アメリカは国際宇宙ステーションへの宇宙飛行士の輸送をロシアのソユーズ宇宙船に依存していて、自前の輸送手段を確保するためにもアメリカの民間宇宙船の完成は急務になっていました。

ただ、ボーイング社の“スターライナー”が足踏みしている一方で、昨年3月に無人での飛行試験に成功しているのがスペースX社が開発している有人宇宙船“クルードラゴン”です。

今年の5月には、2人の宇宙飛行士を乗せ、初の有人での飛行試験に飛び立ち、国際宇宙ステーションにドッキング。

飛行士2人を乗せた“クルードラゴン”は8月2日に無事フロリダ沖に着水し、最終テストミッションを成功させています。

“クルードラゴン”の本格運用の初号機には、JAXAの宇宙飛行士の野口さんら4人が搭乗し、打ち上げは10月23日を予定しているそうです。

民間宇宙船による、国際宇宙ステーションへ向けた定期的な宇宙飛行士の商業輸送が始まることになります。

こちらの記事もどうぞ

改善勧告を受けた項目は80か所もあるんですが、もちろんボーイングは対処していく予定。

対処を行ったのち、2020年後半にも再度、無人試験飛行に挑むことを計画しています。

|

| ボーイング社が開発している有人宇宙船“スターライナー(旧CST-100)”のイメージ図(Credit: Boeing) |

無人の飛行試験でトラブルに見舞われた“スターライナー”

“スターライナー”は、ボーイング社が開発している有人宇宙船で、国際宇宙ステーションへの宇宙飛行士の商業輸送を目的としています。

無人の飛行試験“OFT(Orbital Flight Test)”のため宇宙へ飛び立ったのが2019年12月20日。

当初は8日間かけて様々な試験を行い、国際宇宙ステーションへのドッキングまで行う計画でした。

でも、打ち上げ直後にトラブルが発生。

予定していた軌道への投入ができず、国際宇宙ステーションへのドッキングを断念します。

飛行も2日間で切り上げることになり、最低限の試験を行ったのみ… 12月22日に地球に帰還する事態になりました。

|

| 無人の飛行試験“OFT”のため宇宙へ飛び立ち、地上に帰還した“スターライナー”の試験機。当初は宇宙に8日間滞在する予定だったが、トラブルにより計画は2日間で切り上げられた。(Credit: NASA) |

その結果、予定していたスラスターの噴射が行えず、地球を回る軌道への投入に失敗したわけです。

その後、地上からのコマンドで修正されたものの、それまでに大量の推進剤を浪費していたので、国際宇宙ステーションへのドッキングができなくなってしまいました。

また、ソフトウェアの欠陥により、大気圏再突入の直前、宇宙飛行士が乗るクルー・モジュール(カプセル)と、サービス・モジュール(機械船)を分離した際に、スラスターが間違った向きに噴射される可能性があったことも判明。

最悪の場合、クルー・モジュールとサービス・モジュールが衝突し、姿勢が乱れたり、耐熱シールドを破壊することで、再突入が失敗に終わる危険もあったようです。

さらに、宇宙船から地上に向けた通信リンク(ダウンリンク)が断続的になるトラブルも発生。

これにより、地上から宇宙船にコマンドを送ったり、制御したりする運用に影響が出たそうです。

こうしたトラブルを受けて、NASAとボーイング社は共同で調査を実施し、80項目にも及ぶ改善勧告を作成しています。

勧告の全リストは機密により非公開とされているものの、項目の内訳は以下の通り。

試験やシミュレーションの追加や強化 21項目

プロセスと運用の改善 35項目

ソフトウェアの修正 7項目

要求事項 10項目

知識獲得とハードウェアの修正 7項目

プロセスと運用の改善 35項目

ソフトウェアの修正 7項目

要求事項 10項目

知識獲得とハードウェアの修正 7項目

両者の調査チームは、技術的な原因だけでなく、ボーイング社とNASAのそれぞれ、また両社間における組織的な原因についても調査を行い、提言を行っています。

すでに、ボーイング社は2回目の無人飛行試験“OFT-2”の実施を発表しています。

現時点での“OFT-2”実施予定は今年の後半、それまでに勧告への対処が行われることになります。

具体的な日時については未定で、“OFT-2”にかかる費用はボーイング社が負担する。

NASAでは、今年末までに“OFT-2”が実施され、今後の開発や試験が順調に進んだ場合、有人での飛行試験は2021年の春ごろになると考えています。

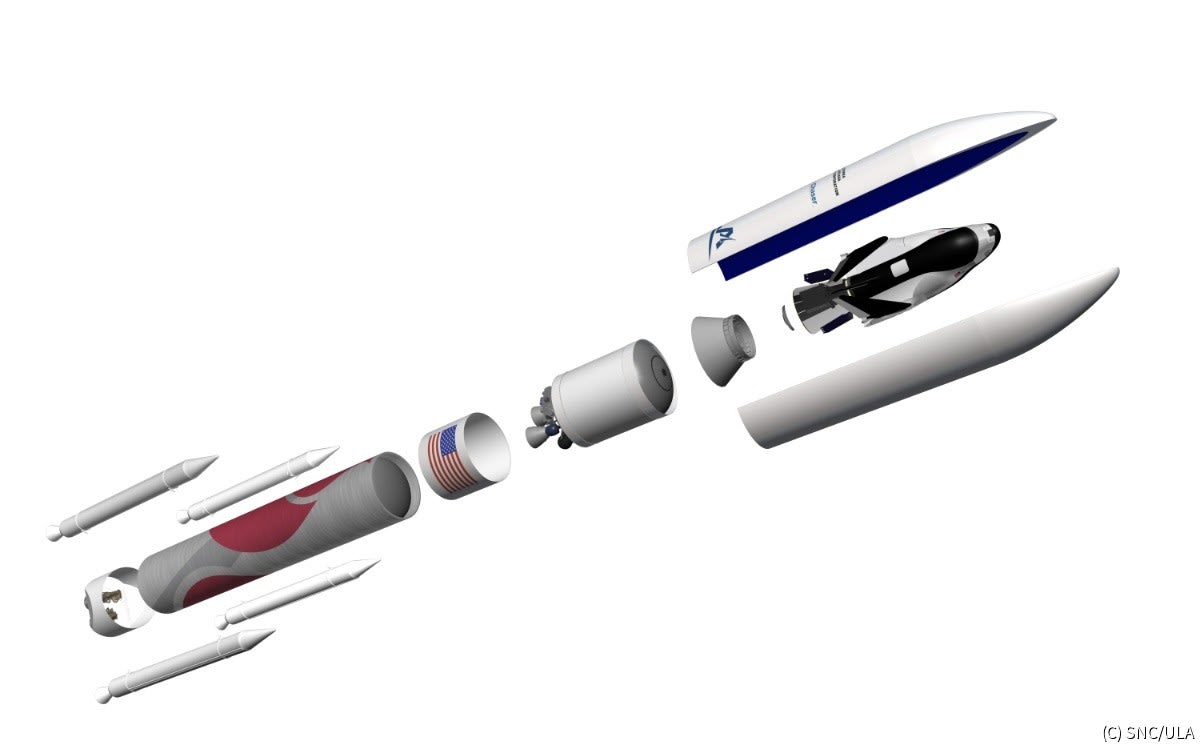

有人宇宙船“スターライナー(旧CST-100)”

ボーイング社の商業用旅客機“ストラトライナー”や“ドリームライナー”に連なる名前が付けられた有人宇宙船“スターライナー”。

スペースシャトルのような翼は持たず、アポロ宇宙船やスペースX社の“クルードラゴン”と同じカプセル型の宇宙船です。

クルー・モジュールと呼ばれる宇宙飛行士が乗り込む部分と、スラスターやタンク、バッテリーなどが収められたサービス・モジュールの2つから構成されています。

機体は、アポロ宇宙船よりは大きく、NASAの有人ミッション用宇宙船“オライオン”よりは小さい全長約5.0メートル、直径約4.5メートル。

クルー・モジュールに搭乗できる宇宙飛行士は最大で7人。

耐熱シールド以外の主要な構造物は、最大で10回の再使用を可能としています。

サービス・モジュールには、発射台や飛行中のロケットから脱出する際に使う4基の強力なスラスターのほか、姿勢制御や軌道変更に使うスラスターが集まったポッド、そして太陽電池などを装備しています。

宇宙に滞在できるのは、宇宙船に7人の飛行士が搭乗した場合だと約2か月間、国際宇宙ステーションにドッキングした状態では210日間ほどになります。

スペースシャトルの引退以降、NASAは月や火星、小惑星などの、より遠い目標に集中することになり、国際宇宙ステーションのような地球低軌道への宇宙飛行士の輸送を、民間企業の手にゆだねるという路線をとっています。

この国際宇宙ステーションへの宇宙飛行士の商業輸送契約をNASAから受注したのが、スペースX社とボーイング社です。

とくにスペースシャトル引退後、アメリカは国際宇宙ステーションへの宇宙飛行士の輸送をロシアのソユーズ宇宙船に依存していて、自前の輸送手段を確保するためにもアメリカの民間宇宙船の完成は急務になっていました。

ただ、ボーイング社の“スターライナー”が足踏みしている一方で、昨年3月に無人での飛行試験に成功しているのがスペースX社が開発している有人宇宙船“クルードラゴン”です。

今年の5月には、2人の宇宙飛行士を乗せ、初の有人での飛行試験に飛び立ち、国際宇宙ステーションにドッキング。

飛行士2人を乗せた“クルードラゴン”は8月2日に無事フロリダ沖に着水し、最終テストミッションを成功させています。

“クルードラゴン”の本格運用の初号機には、JAXAの宇宙飛行士の野口さんら4人が搭乗し、打ち上げは10月23日を予定しているそうです。

民間宇宙船による、国際宇宙ステーションへ向けた定期的な宇宙飛行士の商業輸送が始まることになります。

こちらの記事もどうぞ