太陽観測ロケット“FOXSI-3”が、世界で初めて軟X線の低エネルギー域で太陽コロナを撮像分光観測することに成功しました。

わずか6分間の観測で、これまでに誰も手にしたことがないデータを手に入れることができたんですねー

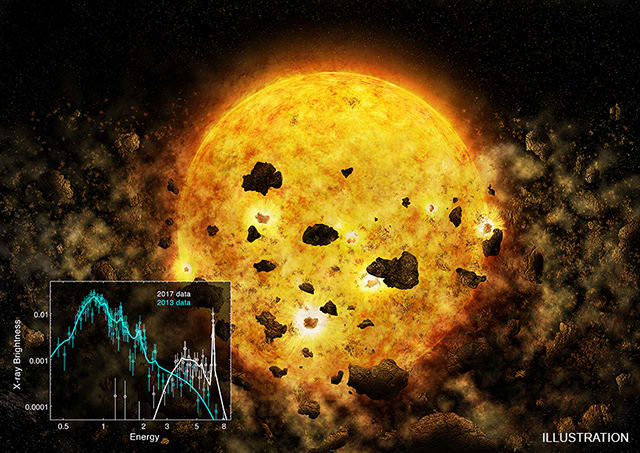

これにより期待されるのが、高エネルギー現象やナノフレアの理解が進むこと。

太陽研究における大きな課題も解明されるかもしれませんよ。

“FOXSI-3”の打ち上げと世界初の観測

国立天文台や名古屋大学が研究を進めている“FOXSI”は、観測ロケットで太陽のコロナが放つX線を集光撮像分光観測する日米共同プロジェクトです。

その3号機になる“FOXSI-3”が、9月8日にニューメキシコ州のホワイトサンズ観測ロケット打ち上げ場から打ち上げられました。

“FOXSI-3”は最高到達高度約300キロの弾道軌道で約15分間飛翔。

X線輝度の異なる3つの太陽コロナ領域“活動領域”、“静穏領域”、“太陽の北極域”を約6分間観測しています。

“FOXSI-3”に搭載されているのは、硬X線域(主に4~20キロ電子ボルトの高エネルギー域)を観測する6本の望遠鏡と、軟X線域(主に0.5~10キロ電子ボルトの低エネルギー域)を観測する1本の望遠鏡。

この望遠鏡を使って、広い範囲のエネルギーのX線を観測して太陽コロナの超高温プラズマや、非熱的プラズマを詳細に調査できるようになっています。

このうち今回新たに採用されたのが軟X線域用の望遠鏡です。

1秒間に250枚の撮像が可能なカメラや、可視光線を遮りX線だけを透過するフィルターなどにより、世界で初めて太陽コロナの軟X線撮像分光観測に成功したんですねー

“FOXSI-3”の科学的目的は、太陽コロナにおけるエネルギー開放・粒子加速・加熱などの高エネルギー現象の理解です。

そのうちの1つが“ナノフレア”がコロナ加熱へどのように影響しているかを調べること。

太陽の表面温度は約6000度なのに、数千キロ上空のコロナの温度は100万度という超高温になります。

この加熱メカニズムはまだ分からず… なぜ、こんなに高温になるのでしょう?

“コロナ加熱問題”と呼ばれるこの謎の解明は太陽研究における大きな課題になっているんですねー

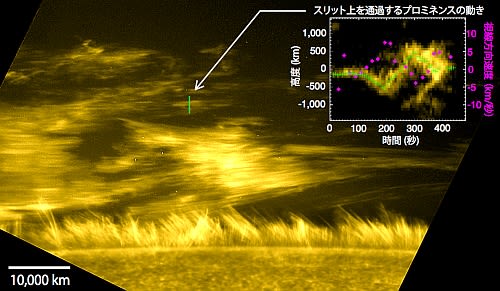

“ひので”と“IRIS”がとらえた太陽コロナ加熱メカニズム

“ナノフレア”は、通常の太陽フレア(爆発現象)の10億分の1程度の極めて小さなフレアです。

でも、この現象によって1000万度の高温のプラズマが生成されると考えられていて、コロナ加熱を引き起こす有力な候補の1つと見られています。

今回、わずか6分間の観測で、これまでに誰も手にしたことがないデータを手に入れることができました。

今後、このデータを解析すれば、“ナノフレア“とコロナ加熱の関係について何か分かってくるのかもしれません。

太陽コロナの中に1000万度の高温プラズマが恒常的に存在すれば、問題は一発で解決できそうですね。

こちらの記事もどうぞ

初めて太陽のコロナへ突入する探査機“パーカー・ソーラー・プローブ”が打ち上げ成功!

わずか6分間の観測で、これまでに誰も手にしたことがないデータを手に入れることができたんですねー

これにより期待されるのが、高エネルギー現象やナノフレアの理解が進むこと。

太陽研究における大きな課題も解明されるかもしれませんよ。

“FOXSI-3”の打ち上げと世界初の観測

国立天文台や名古屋大学が研究を進めている“FOXSI”は、観測ロケットで太陽のコロナが放つX線を集光撮像分光観測する日米共同プロジェクトです。

その3号機になる“FOXSI-3”が、9月8日にニューメキシコ州のホワイトサンズ観測ロケット打ち上げ場から打ち上げられました。

“FOXSI-3”は最高到達高度約300キロの弾道軌道で約15分間飛翔。

X線輝度の異なる3つの太陽コロナ領域“活動領域”、“静穏領域”、“太陽の北極域”を約6分間観測しています。

|

| 研究チームと“FOXSI-3”が搭載された観測ロケット。 |

この望遠鏡を使って、広い範囲のエネルギーのX線を観測して太陽コロナの超高温プラズマや、非熱的プラズマを詳細に調査できるようになっています。

このうち今回新たに採用されたのが軟X線域用の望遠鏡です。

1秒間に250枚の撮像が可能なカメラや、可視光線を遮りX線だけを透過するフィルターなどにより、世界で初めて太陽コロナの軟X線撮像分光観測に成功したんですねー

|

| “FOXSI-3”に搭載された7本の望遠鏡(左側)と7個の検出器(右側)。 |

そのうちの1つが“ナノフレア”がコロナ加熱へどのように影響しているかを調べること。

太陽の表面温度は約6000度なのに、数千キロ上空のコロナの温度は100万度という超高温になります。

この加熱メカニズムはまだ分からず… なぜ、こんなに高温になるのでしょう?

“コロナ加熱問題”と呼ばれるこの謎の解明は太陽研究における大きな課題になっているんですねー

“ひので”と“IRIS”がとらえた太陽コロナ加熱メカニズム

“ナノフレア”は、通常の太陽フレア(爆発現象)の10億分の1程度の極めて小さなフレアです。

でも、この現象によって1000万度の高温のプラズマが生成されると考えられていて、コロナ加熱を引き起こす有力な候補の1つと見られています。

今回、わずか6分間の観測で、これまでに誰も手にしたことがないデータを手に入れることができました。

今後、このデータを解析すれば、“ナノフレア“とコロナ加熱の関係について何か分かってくるのかもしれません。

太陽コロナの中に1000万度の高温プラズマが恒常的に存在すれば、問題は一発で解決できそうですね。

|

| 2017年8月に北米で見られた皆既日食のコロナ。 |

こちらの記事もどうぞ

初めて太陽のコロナへ突入する探査機“パーカー・ソーラー・プローブ”が打ち上げ成功!