よく、「宇宙はビッグバンで始まった」と言われます。

でも、より正確には宇宙が誕生し、非常に高い真空のエネルギーにより宇宙が急激な加速膨張をしていた時期“インフレーション”を経て、その結果としてビッグバンが発生したとされています。

インフレーションが起きたのは、宇宙が誕生して1036分の1秒後から1034分の1秒後までの間。

その結果、誕生した瞬間は原子よりも遥かに小さかったとされる宇宙は、空間的に数十桁も大きくなっていきます。

そして、インフレーション理論では、その際に放出された熱エネルギーがビッグバンの火の玉となった考えられています。

この理論は、宇宙の観測を通じて原始宇宙の密度の濃淡“原始密度揺らぎ”を調べる研究によって検証されてきました。

でも、具体的に何が急激な加速膨張を引き起こした駆動源だったのか、その全体像はまだ分かっていません。

加速膨張宇宙を説明する多くの理論“インフレーション模型”が提案されているので、各模型の理論的な予言と最新の観測を比較することによって、どの模型が正しいのかを検証することができます。

インフレーションの期間中には、原始密度ゆらぎと同様に量子効果を通じて、原始重力波と呼ばれる時空のさざ波が作られます。

原始重力波には、インフレーションを引き起こした真空のエネルギーの大きさなど、その模型に関する重要な情報が刻まれていると考えられています。

でも、原始重力波を模型ごとに見積もる理論計算は、一般にはとても複雑なんですねー

これが、インフレーション模型を特定する障壁となっていました。

特に、非線形効果と呼ばれる微小な効果が異なる模型を区別する上で、原始重力波は重要となってきます。

でも、原始重力波の非線形効果を計算するには、多くの場合コンピュータを使った計算が必要になるので、原始重力波の理論研究は一部の簡単な模型に限定されていました。

ただ、原始重力波に比べ、理論研究が進んでいる原始密度揺らぎについては、非一様な宇宙の空間分布をモザイクアートのように粗視化してとらえ直す、分割宇宙アプローチという簡単な計算方法が1990年代に確立され、幅広く用いられています。

この方法では、時間と空間に依存した宇宙の進化を、時間だけに依存した発展方程式を使って記述することで、計算が飛躍的に簡単に簡単になります。

一方で重力波については、分割宇宙アプローチを用いた計算手法が分かっていませんでした。

今回の研究では、分割宇宙アプローチを使った原始重力波の計算手法を初めて確立。

複雑な数値計算によらず、幅広いインフレーション模型を調べることを可能にしています。

分割宇宙アプローチは、宇宙の進化を直観的に理解する際にも役立つので、原始重力波の時間進化の過程についての理解を深化できると期待されます。

原始重力波は、宇宙背景放射と呼ばれる宇宙のあらゆる方向から飛来する光の偏光を調べることで検出でき、その重要性から多くの観測計画が提案されています。

今回開発された分割宇宙アプローチを使うことで、これまで解析が難しかった模型も含めて、多様な宇宙模型で予言される原始重力波を計算できるようになります。

このことにより、重力波検出を通じた創世直後の宇宙の全体像を明らかにし、ひいては加速器実験では検証できない超高エネルギーの世界の物理法則の解明につながると期待されます。

原始重力波の計算を簡単に行う方法

宇宙創世直後の加速膨張期“インフレーション”(※1)の期間中は、地上のあらゆる加速器実験で到達可能なエネルギーを凌駕する非常に高い真空のエネルギーで、宇宙が占められていた可能性が高いと考えられています。

このため、インフレーション模型を調べることは、超弦理論に代表される超高エネルギーの世界に物理法則を与える理論の検証につながると期待されています。

インフレーション期間中には、微視的な世界の量子揺らぎ(※2)が急速な加速膨張によって引き延ばされ、宇宙の空間分布を決める巨視的な揺らぎとなります。

このような巨視的な揺らぎに含まれるのが、原子密度揺らぎと時空のさざ波である原始重力波(※3)です。

インフレーションが予言する原子密度揺らぎは、宇宙背景放射や銀河分布など、宇宙の様々な観測データを整合的に説明できるので、インフレーションは原始宇宙の標準的なシナリオとして、広く受け入れられるようになりました。

一方で原始重力波の確定的な観測は現在のところありません。

でも、原始重力波を探査するいくつかの実験事業が進行中で、検出への期待が高まっています。

原始重力波が観測されれば、インフレーション宇宙のエネルギースケールなど、原始宇宙模型の理解が飛躍的に進むことが考えられます。

ただ、原始重力波の観測を原始宇宙の理解へつなげるには、高エネルギー基礎理論が予言する多様なインフレーション模型で、どのような原始重力波が作られるかを理論的に予言する必要がありました。

方向依存性が単純な密度揺らぎに比べ、時空間の動的な歪みを表す重力波の計算は複雑で、単純な模型を除き一般には複雑な数値計算が必要となります。

特にインフレーション模型を特定する上で重要な非線形効果と呼ばれる、小さな揺らぎが相互に影響しあって生まれる効果の計算は、一部の模型に限定されていました。

このことが、幅広い模型で原始重力波の計算を行う障壁となっていたので、今回の研究では一般的な模型で重力波を簡単に計算する方法を探しています。

分割宇宙アプローチを重力波の計算に適用する

今回の研究で考えたのは、計算を簡単化するために、密度揺らぎの進化計算で広く使われている分割宇宙アプローチ(※4)を、重力波の計算に適用することでした。

この方法は、アイデアとして以前からあったもの。

でも、時空を歪ませる重力波は密度揺らぎに比べると方向依存性が複雑なので、四半世紀以上にわたり分割宇宙アプローチを用いた重力波計算は実現していませんでした。

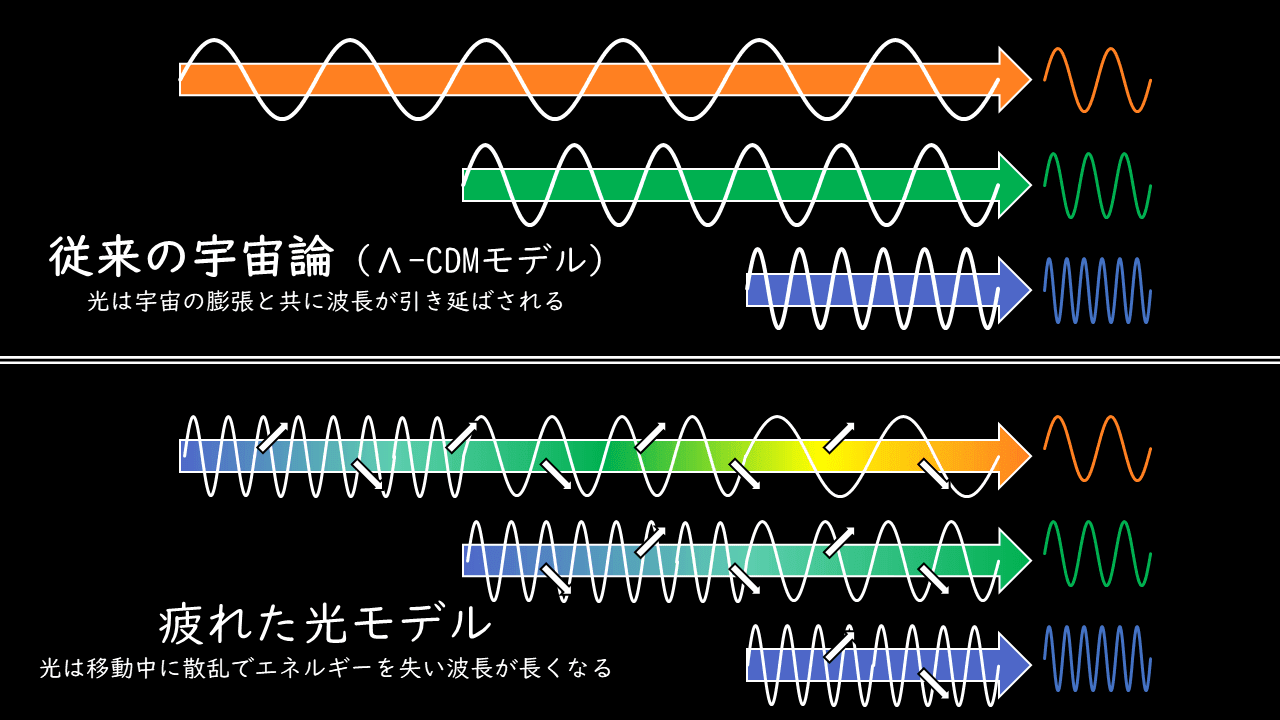

分割宇宙アプローチでは、場所ごとに異なる密度をもつ非一様な宇宙を小さく分け、同じ密度からなる小さな宇宙の集合体ととらえ直します。

図1に示されるように、それはあたかも無数の単色のピクセルを組み合わせて、多様な色彩の絵を作り出すモザイクアートのようなものです。

このようにとらえ直すことによって、非一様な密度揺らぎの時間発展を解く複雑な作業を、単色の各ピクセルに対応する一つ一つの分割された宇宙の時間発展を解く作業に置き換えることができます。

一つ一つの分割宇宙は一様いわば単色となるので、その進化を解くには時間だけの関数からなる(常微分)方程式を解けば十分となり、劇的に進化計算のコストを下げることができます。

インフレーション宇宙の詳細な空間分布を知るには、モザイクアートのように粗視化された宇宙の情報だけでは不十分ですが、宇宙の観測から確かめることができるのは、インフレーション宇宙の非常に粗い精度の空間分布だけであることが分かっています。

分割宇宙アプローチを使って粗視化された宇宙の進化を正しく計算するには、一つ一つの分割宇宙は、お互いに影響し合うことなく独立に進化する必要があります。

素朴に考えると、一般相対性理論のように因果律(※5)が保たれる理論では、一つ一つの分割宇宙の大きさを因果関係を持つ空間領域程度に調整することで、異なる分割宇宙同士が因果関係を持たないようにすることが出来そうです。

でも、重力が含まれる場合には、状況はもう少し複雑でした。

一般相対性理論の基本方程式であるアインシュタイン方程式には、いわば隣同士の宇宙の関係性を決める拘束条件(運動量拘束条件)が含まれています。

この拘束条件の扱い方が不適切だと、隣り合う分割宇宙を同時に解かなければならなくなり、一つ一つの分割宇宙を独立に扱うことができなくなってしまいます。

隣同士の分割宇宙の関係を適切に決めるのは、方向を持たない密度揺らぎの場合は比較的簡単なことでした。

でも、空間を歪ませる重力波の場合は非常に複雑なものでした。

このため、今回の研究による分割宇宙アプローチを使った密度揺らぎの計算方法の確立以前は、四半世紀以上にわたり分割宇宙アプローチを用いた重力波計算は実現していませんでした。

一つ一つの分割宇宙がお互いに影響し合う原因

今回の研究では、分割宇宙アプローチを使った原始重力波計算の実現のため、隣同士の分割宇宙が影響し合ってしまう原因を、もう一度見直しています。

その際に着目したのは、問題の拘束条件を初期時刻でのみ正しく解いておけば、(他の発展方程式が正しく解かれている限り)その後の時刻でも拘束条件は、自動的に満たされるということでした。

つまり、モザイクアートのピクセルを最初の時刻(図1で一番左端)に正しく配置しておけば、その後は周りのピクセルの存在を忘れて、各ピクセルごとの時間進化を追えばよいとひらめいたそうです。

分割宇宙の計算から再現できること

今回の研究では2021年の論文の成果を土台として、これまでは複雑な計算で求められていた原始重力波の振幅が、非常に簡単な分割宇宙の計算から再現できることを具体的に例示しています。

これにより、分割宇宙アプローチを原始重力波の計算に応用できる準備が整いました。

分割宇宙アプローチを使う利点は、計算の簡単化だけではなく、宇宙の進化の過程を直観的に理解する際にも役立ちます。

重力波がもたらす空間の歪みには2つのパターンがあり、原始宇宙の模型によっては、それぞれの大きさが異なる場合があることが指摘されていました。

分割宇宙アプローチを用いることで、どのような物理過程が2つのパターンの重力波の大きさの違いをもたらすのか、といった疑問に答えを与えてくれるはずです。

本研究により、分割宇宙アプローチを多様な宇宙模型で予言される原始重力波の計算に用いることができるようになりました。

このことは、創世直後の宇宙そして超高エネルギーな世界の物理法則を説明することに繋がると期待されます。

インフレーション宇宙では、地上では作られない様々な性質(例として多様なスピン)を持つ粒子が作られていた可能性があります。

それらの痕跡を探査することにより、超高エネルギーの世界の物理法則を検証することができるはずです。

今後、このうような多様なスピンをもつ粒子が作り出す原始重力波の研究が進むことが期待されます。

こちらの記事もどうぞ

でも、より正確には宇宙が誕生し、非常に高い真空のエネルギーにより宇宙が急激な加速膨張をしていた時期“インフレーション”を経て、その結果としてビッグバンが発生したとされています。

インフレーションが起きたのは、宇宙が誕生して1036分の1秒後から1034分の1秒後までの間。

その結果、誕生した瞬間は原子よりも遥かに小さかったとされる宇宙は、空間的に数十桁も大きくなっていきます。

そして、インフレーション理論では、その際に放出された熱エネルギーがビッグバンの火の玉となった考えられています。

この理論は、宇宙の観測を通じて原始宇宙の密度の濃淡“原始密度揺らぎ”を調べる研究によって検証されてきました。

でも、具体的に何が急激な加速膨張を引き起こした駆動源だったのか、その全体像はまだ分かっていません。

加速膨張宇宙を説明する多くの理論“インフレーション模型”が提案されているので、各模型の理論的な予言と最新の観測を比較することによって、どの模型が正しいのかを検証することができます。

インフレーションの期間中には、原始密度ゆらぎと同様に量子効果を通じて、原始重力波と呼ばれる時空のさざ波が作られます。

原始重力波には、インフレーションを引き起こした真空のエネルギーの大きさなど、その模型に関する重要な情報が刻まれていると考えられています。

でも、原始重力波を模型ごとに見積もる理論計算は、一般にはとても複雑なんですねー

これが、インフレーション模型を特定する障壁となっていました。

特に、非線形効果と呼ばれる微小な効果が異なる模型を区別する上で、原始重力波は重要となってきます。

でも、原始重力波の非線形効果を計算するには、多くの場合コンピュータを使った計算が必要になるので、原始重力波の理論研究は一部の簡単な模型に限定されていました。

ただ、原始重力波に比べ、理論研究が進んでいる原始密度揺らぎについては、非一様な宇宙の空間分布をモザイクアートのように粗視化してとらえ直す、分割宇宙アプローチという簡単な計算方法が1990年代に確立され、幅広く用いられています。

この方法では、時間と空間に依存した宇宙の進化を、時間だけに依存した発展方程式を使って記述することで、計算が飛躍的に簡単に簡単になります。

一方で重力波については、分割宇宙アプローチを用いた計算手法が分かっていませんでした。

今回の研究では、分割宇宙アプローチを使った原始重力波の計算手法を初めて確立。

複雑な数値計算によらず、幅広いインフレーション模型を調べることを可能にしています。

分割宇宙アプローチは、宇宙の進化を直観的に理解する際にも役立つので、原始重力波の時間進化の過程についての理解を深化できると期待されます。

原始重力波は、宇宙背景放射と呼ばれる宇宙のあらゆる方向から飛来する光の偏光を調べることで検出でき、その重要性から多くの観測計画が提案されています。

今回開発された分割宇宙アプローチを使うことで、これまで解析が難しかった模型も含めて、多様な宇宙模型で予言される原始重力波を計算できるようになります。

このことにより、重力波検出を通じた創世直後の宇宙の全体像を明らかにし、ひいては加速器実験では検証できない超高エネルギーの世界の物理法則の解明につながると期待されます。

この研究は、京都大学理学研究科の田中貴浩教授と高エネルギー加速器機構(KEK)の浦川優子准教授(兼 名古屋大学素粒子宇宙起源研究所(KMI)特任准教授)の共同研究によって進められました。

本研究の成果は、アメリカ物理学会の発行するアメリカ物理学専門誌“フィジカル・レビュー・レターズ(Physical Review Letter)”に、“Statistical anisotropy of primordial gravitational waves from generalized 𝛿𝑁 formalism”として掲載されました。

本研究の成果は、アメリカ物理学会の発行するアメリカ物理学専門誌“フィジカル・レビュー・レターズ(Physical Review Letter)”に、“Statistical anisotropy of primordial gravitational waves from generalized 𝛿𝑁 formalism”として掲載されました。

|

| 図1.分割宇宙アプローチのイメージ。実際の宇宙は上段のように場所ごとに異なる非一様な空間分布を持つので、宇宙の進化を解くには時間と空間に依存した方程式を解く必要がある。これを下段のモザイクアートのように粗視化することで、時間だけの方程式を単色の各ピクセルごとに解くことができる。(出所: 共同プレスリリースPDF) |

原始重力波の計算を簡単に行う方法

宇宙創世直後の加速膨張期“インフレーション”(※1)の期間中は、地上のあらゆる加速器実験で到達可能なエネルギーを凌駕する非常に高い真空のエネルギーで、宇宙が占められていた可能性が高いと考えられています。

このため、インフレーション模型を調べることは、超弦理論に代表される超高エネルギーの世界に物理法則を与える理論の検証につながると期待されています。

インフレーション期間中には、微視的な世界の量子揺らぎ(※2)が急速な加速膨張によって引き延ばされ、宇宙の空間分布を決める巨視的な揺らぎとなります。

このような巨視的な揺らぎに含まれるのが、原子密度揺らぎと時空のさざ波である原始重力波(※3)です。

インフレーションが予言する原子密度揺らぎは、宇宙背景放射や銀河分布など、宇宙の様々な観測データを整合的に説明できるので、インフレーションは原始宇宙の標準的なシナリオとして、広く受け入れられるようになりました。

一方で原始重力波の確定的な観測は現在のところありません。

でも、原始重力波を探査するいくつかの実験事業が進行中で、検出への期待が高まっています。

原始重力波が観測されれば、インフレーション宇宙のエネルギースケールなど、原始宇宙模型の理解が飛躍的に進むことが考えられます。

ただ、原始重力波の観測を原始宇宙の理解へつなげるには、高エネルギー基礎理論が予言する多様なインフレーション模型で、どのような原始重力波が作られるかを理論的に予言する必要がありました。

方向依存性が単純な密度揺らぎに比べ、時空間の動的な歪みを表す重力波の計算は複雑で、単純な模型を除き一般には複雑な数値計算が必要となります。

特にインフレーション模型を特定する上で重要な非線形効果と呼ばれる、小さな揺らぎが相互に影響しあって生まれる効果の計算は、一部の模型に限定されていました。

このことが、幅広い模型で原始重力波の計算を行う障壁となっていたので、今回の研究では一般的な模型で重力波を簡単に計算する方法を探しています。

※1.宇宙インフレーションは、宇宙創世直後に急速な加速膨張があったと仮定すると、ビッグバン宇宙の空間的均質性や磁気単極子の問題を解決できるとして、1981年に佐藤勝彦、アラン・グースらによって提案された。インフレーションを引き起こすスカラー場の量子的な揺らぎにより、原始宇宙は空間の場所ごとに異なる密度揺らぎを持つことになる。インフレーション模型が予言する原始宇宙における密度の空間分布を、初期条件として宇宙の構造の進化計算を行うと、宇宙背景放射(宇宙のあらゆる方向から飛来する光)や暗黒物質などの観測を整合的に説明できることが、様々な観測プロジェクトによって確かめられている。

※2.量子揺らぎと原子密度揺らぎ:不確定性関係に基づき量子的な場は定まった値ではなく微小な揺らぎを持ち、この揺らぎを量子揺らぎと呼ぶ。インフレーションではシナリオでは、加速膨張を引き起こしたスカラー場の量子揺らぎが、原始宇宙における場所ことに異なる密度の濃淡を作り出したと考えられていて、この密度の濃淡を原子密度揺らぎと呼ぶ。

※3.原始重力波:アルバート・アインシュタインが提唱した一般相対性理論は、空間のひずみが波として伝わる重力波の存在を予言している。インフレーションの期間中には原始密度揺らぎと同様に、量子揺らぎを通じて重力波が作られ急速な加速膨張によって引き延ばされる。このようにして作られた重力波を原始重力波と呼ぶ。

※2.量子揺らぎと原子密度揺らぎ:不確定性関係に基づき量子的な場は定まった値ではなく微小な揺らぎを持ち、この揺らぎを量子揺らぎと呼ぶ。インフレーションではシナリオでは、加速膨張を引き起こしたスカラー場の量子揺らぎが、原始宇宙における場所ことに異なる密度の濃淡を作り出したと考えられていて、この密度の濃淡を原子密度揺らぎと呼ぶ。

※3.原始重力波:アルバート・アインシュタインが提唱した一般相対性理論は、空間のひずみが波として伝わる重力波の存在を予言している。インフレーションの期間中には原始密度揺らぎと同様に、量子揺らぎを通じて重力波が作られ急速な加速膨張によって引き延ばされる。このようにして作られた重力波を原始重力波と呼ぶ。

分割宇宙アプローチを重力波の計算に適用する

今回の研究で考えたのは、計算を簡単化するために、密度揺らぎの進化計算で広く使われている分割宇宙アプローチ(※4)を、重力波の計算に適用することでした。

この方法は、アイデアとして以前からあったもの。

でも、時空を歪ませる重力波は密度揺らぎに比べると方向依存性が複雑なので、四半世紀以上にわたり分割宇宙アプローチを用いた重力波計算は実現していませんでした。

分割宇宙アプローチでは、場所ごとに異なる密度をもつ非一様な宇宙を小さく分け、同じ密度からなる小さな宇宙の集合体ととらえ直します。

図1に示されるように、それはあたかも無数の単色のピクセルを組み合わせて、多様な色彩の絵を作り出すモザイクアートのようなものです。

このようにとらえ直すことによって、非一様な密度揺らぎの時間発展を解く複雑な作業を、単色の各ピクセルに対応する一つ一つの分割された宇宙の時間発展を解く作業に置き換えることができます。

一つ一つの分割宇宙は一様いわば単色となるので、その進化を解くには時間だけの関数からなる(常微分)方程式を解けば十分となり、劇的に進化計算のコストを下げることができます。

インフレーション宇宙の詳細な空間分布を知るには、モザイクアートのように粗視化された宇宙の情報だけでは不十分ですが、宇宙の観測から確かめることができるのは、インフレーション宇宙の非常に粗い精度の空間分布だけであることが分かっています。

分割宇宙アプローチを使って粗視化された宇宙の進化を正しく計算するには、一つ一つの分割宇宙は、お互いに影響し合うことなく独立に進化する必要があります。

素朴に考えると、一般相対性理論のように因果律(※5)が保たれる理論では、一つ一つの分割宇宙の大きさを因果関係を持つ空間領域程度に調整することで、異なる分割宇宙同士が因果関係を持たないようにすることが出来そうです。

でも、重力が含まれる場合には、状況はもう少し複雑でした。

一般相対性理論の基本方程式であるアインシュタイン方程式には、いわば隣同士の宇宙の関係性を決める拘束条件(運動量拘束条件)が含まれています。

この拘束条件の扱い方が不適切だと、隣り合う分割宇宙を同時に解かなければならなくなり、一つ一つの分割宇宙を独立に扱うことができなくなってしまいます。

隣同士の分割宇宙の関係を適切に決めるのは、方向を持たない密度揺らぎの場合は比較的簡単なことでした。

でも、空間を歪ませる重力波の場合は非常に複雑なものでした。

このため、今回の研究による分割宇宙アプローチを使った密度揺らぎの計算方法の確立以前は、四半世紀以上にわたり分割宇宙アプローチを用いた重力波計算は実現していませんでした。

※4.分割宇宙アプローチの密度揺らぎの計算への応用:分割宇宙アプローチを用いて密度揺らぎを計算する方法はデルタN形式と呼ばれている。

※5.因果律は、物質や情報のあらゆる伝播速度に上限値の存在を要請する。アインシュタインが提唱した一般相対性理論では、この上限値は光の速度で与えられる。このため、有限のある時間δtの間に因果関係を持ち、お互いに影響し合う空間の領域は、「(光の速度)×δt」で与えられる有限サイズの領域に限られる。

※5.因果律は、物質や情報のあらゆる伝播速度に上限値の存在を要請する。アインシュタインが提唱した一般相対性理論では、この上限値は光の速度で与えられる。このため、有限のある時間δtの間に因果関係を持ち、お互いに影響し合う空間の領域は、「(光の速度)×δt」で与えられる有限サイズの領域に限られる。

一つ一つの分割宇宙がお互いに影響し合う原因

今回の研究では、分割宇宙アプローチを使った原始重力波計算の実現のため、隣同士の分割宇宙が影響し合ってしまう原因を、もう一度見直しています。

その際に着目したのは、問題の拘束条件を初期時刻でのみ正しく解いておけば、(他の発展方程式が正しく解かれている限り)その後の時刻でも拘束条件は、自動的に満たされるということでした。

つまり、モザイクアートのピクセルを最初の時刻(図1で一番左端)に正しく配置しておけば、その後は周りのピクセルの存在を忘れて、各ピクセルごとの時間進化を追えばよいとひらめいたそうです。

|

| 図2.宇宙の歴史の中で分割宇宙アプローチを使った計算ができる期間。(出所: 共同プレスリリースPDF) |

分割宇宙の計算から再現できること

今回の研究では2021年の論文の成果を土台として、これまでは複雑な計算で求められていた原始重力波の振幅が、非常に簡単な分割宇宙の計算から再現できることを具体的に例示しています。

これにより、分割宇宙アプローチを原始重力波の計算に応用できる準備が整いました。

分割宇宙アプローチを使う利点は、計算の簡単化だけではなく、宇宙の進化の過程を直観的に理解する際にも役立ちます。

重力波がもたらす空間の歪みには2つのパターンがあり、原始宇宙の模型によっては、それぞれの大きさが異なる場合があることが指摘されていました。

分割宇宙アプローチを用いることで、どのような物理過程が2つのパターンの重力波の大きさの違いをもたらすのか、といった疑問に答えを与えてくれるはずです。

本研究により、分割宇宙アプローチを多様な宇宙模型で予言される原始重力波の計算に用いることができるようになりました。

このことは、創世直後の宇宙そして超高エネルギーな世界の物理法則を説明することに繋がると期待されます。

インフレーション宇宙では、地上では作られない様々な性質(例として多様なスピン)を持つ粒子が作られていた可能性があります。

それらの痕跡を探査することにより、超高エネルギーの世界の物理法則を検証することができるはずです。

今後、このうような多様なスピンをもつ粒子が作り出す原始重力波の研究が進むことが期待されます。

こちらの記事もどうぞ