今回の研究では、東京大学総合研究博物館が火星隕石“NWA7533”に含まれる鉱物のジルコンを用いて、詳細な年代測定や鉱物分析、化学分析を実施しています。

その結果分かってきたのは、古い時代のジルコンには木星と土星の移動が関係していることや、火星誕生直後から変化を受けていないマントルの存在など。

長期間にわたる火星の内部構造とダイナミクスを明らかにすることに成功したそうです。

“NWA 7533”は、これまでに全く見つかっていないタイプの火星隕石でした。

44億年以上前に形成された岩片や、その後の様々な時代に形成された岩片、鉱物片などを含む角礫岩で貴重な存在といえます。

このため、“NWA 7533”は太古の火星についての情報を得られる唯一の隕石として、これまでに多くの研究が“NWA 7533”を用いて行われてきました。

ただ、先行研究では年代測定に用いられるジルコンの分析数が少なく、長期間にわたる火星内部構造の変遷などについて、ほとんど議論が行われてきませんでした。

なお、宝石として知られるジルコンはケイ酸塩鉱物の一種でジルコン、シリコン、酸素の化合物。

生成時に鉛をほとんど取り込まず、その一方でウランの含有量が多いので、ウラン・鉛年代測定法の試料として用いられることが多い化合物です。

それらに対し、まず走査型電子顕微鏡や四重極型誘導結合プラズマ質量分析など、5種類以上の分析法を用いて入念な鉱物分析を実施しています。

その後に行ったのは、表面電離型質量分析法や二次イオン質量分析法による、鉛とウランを用いた年代測定でした。

分析の結果、“NWA 7533”には約44.7億年前と約44.4億年前のふたつの形成年代をピークに持つジルコンが多く含まれていて、その他のものは約15.5憶年前~3億年前という幅広い形成年代を持つ新しい時代のジルコンであることが判明します。

ハフニウム同位体などの化学的特徴から考えられるのは、約44億年前~45億年前にできた古い時代のジルコンが、約45.5億年前に始まったマグマオーシャンの固化後にできた最初の地殻を元々の起源としていることでした。

近年になって提唱された、太陽系初期の巨大ガス惑星の移動を扱ったグランド・ダック・モデルという説があります。

この説によれば、43億年前頃までに起きた木星と土星の移動によって、小天体は大きくかき乱されたそうです。

それらの小天体が火星表面に衝突したとされる年代と、今回のジルコンの形成年代は一致しているんですねー

なので、このような大規模な天体衝突で地殻の再溶融が起こり、そのマグマから結晶化して“NWA 7533”のジルコンができた可能性があります。

このことが示しているのは、約45億年前の火星誕生直後から変化を受けていない、これまで未知だった始原的マントルが火星地下に存在していて、対流するマントル深部から地表にもたらされたホットプリューム(上昇プリューム)が、ジルコンの起源であること。

15.5億年前~3億年前に、このようなプリュームテクトニクスの影響を受けて火山活動が生じた地域としては、火星北半球のタルシス平原とエリシウム平原のそれぞれにある巨大火山地域しか考えられないそうです。

また、若い形成年代を持つジルコンは、丸みをおびたような形状のものが多いことも確認されています。

そのため、もともとマントルからのプリュームを起源とする、これらの地域の火山活動によってできたマグマから、それらのジルコンは結晶化してできたことが考えられます。

その後に、岩石は風化により削られてダストとして火星南半球まで移動。

最終的に古い岩石などとともに、3億年前よりも最近に起きた岩石衝突によって“NWA 7533”の元となる岩石が形成されたと考えるのが適当なようです。

これらのことから明らかになったのは、火星深部には惑星の形成当時から変化していない、始原的な化学的特徴を持った対流マントルが存在していることです。

そして、その上にリソスフェア(岩石圏)に相当するマントルと地殻が乗った構造となる不動蓋型のテクトニクスが、42億年にわたって続いていたことが初めて解明されました。

そこで考えられるのは、火星表面には幅広い形成年代を持つジルコンが広く存在している可能性が高いこと。

このようなサンプルを、地球に持ち帰って詳細に分析することができれば、火星の地質学的な歴史を正確に理解できるはずです。

このサンプルリターンは意外と早く実現されるかもしれません。

現在、人類史上初の火星サンプルリターンを狙うミッション“Mars 2020”が進行しています。

このミッションでは、NASAの探査機“Mars 2020”に搭載された探査車“パーサヴィアランス”が火星でサンプルを採取し、ヨーロッパ宇宙機関のローバーがこれを回収。

サンプルはNASA開発の帰還ロケットに積み込まれ、火星軌道上で待機する地球帰還機まで送られます。

地球帰還機は2年かけて地球に到達し、サンプルを収めたカプセルを地球に投下することになっています。

壮大なミッションに思えますが、“Mars 2020”は現在火星への航海中です。

いくつもの機体のリレーが上手くいけば、2030年代の初めには“パーサヴィアランス”が採取した火星のサンプルが地球に届く予定ですよ。

こちらの記事もどうぞ

その結果分かってきたのは、古い時代のジルコンには木星と土星の移動が関係していることや、火星誕生直後から変化を受けていないマントルの存在など。

長期間にわたる火星の内部構造とダイナミクスを明らかにすることに成功したそうです。

太古の火星についての情報が得られる隕石

2012年にアフリカのサハラ砂漠で発見された火星由来の隕石が“NWA 7533”です。“NWA 7533”は、これまでに全く見つかっていないタイプの火星隕石でした。

44億年以上前に形成された岩片や、その後の様々な時代に形成された岩片、鉱物片などを含む角礫岩で貴重な存在といえます。

このため、“NWA 7533”は太古の火星についての情報を得られる唯一の隕石として、これまでに多くの研究が“NWA 7533”を用いて行われてきました。

ただ、先行研究では年代測定に用いられるジルコンの分析数が少なく、長期間にわたる火星内部構造の変遷などについて、ほとんど議論が行われてきませんでした。

なお、宝石として知られるジルコンはケイ酸塩鉱物の一種でジルコン、シリコン、酸素の化合物。

生成時に鉛をほとんど取り込まず、その一方でウランの含有量が多いので、ウラン・鉛年代測定法の試料として用いられることが多い化合物です。

古い時代のジルコンには木星と土星の移動が関係している

今回の研究では、約50グラムの“NWA 7533”から50個以上の大きなジルコンもしくはジルコンを含む岩片を分離。それらに対し、まず走査型電子顕微鏡や四重極型誘導結合プラズマ質量分析など、5種類以上の分析法を用いて入念な鉱物分析を実施しています。

その後に行ったのは、表面電離型質量分析法や二次イオン質量分析法による、鉛とウランを用いた年代測定でした。

分析の結果、“NWA 7533”には約44.7億年前と約44.4億年前のふたつの形成年代をピークに持つジルコンが多く含まれていて、その他のものは約15.5憶年前~3億年前という幅広い形成年代を持つ新しい時代のジルコンであることが判明します。

ハフニウム同位体などの化学的特徴から考えられるのは、約44億年前~45億年前にできた古い時代のジルコンが、約45.5億年前に始まったマグマオーシャンの固化後にできた最初の地殻を元々の起源としていることでした。

近年になって提唱された、太陽系初期の巨大ガス惑星の移動を扱ったグランド・ダック・モデルという説があります。

この説によれば、43億年前頃までに起きた木星と土星の移動によって、小天体は大きくかき乱されたそうです。

それらの小天体が火星表面に衝突したとされる年代と、今回のジルコンの形成年代は一致しているんですねー

なので、このような大規模な天体衝突で地殻の再溶融が起こり、そのマグマから結晶化して“NWA 7533”のジルコンができた可能性があります。

|

| 研究に用いられた約50グラムの火星隕石“NWA 7533”。右のサイコロは一辺が1センチ。(Credit: The University Museum,The University of Tokyo) |

新しい時代のジルコンの起源は火星誕生直後から変化を受けていないマントル

また、約15.5億年前~3億年前の幅広い形成年代を持つ新しい時代のジルコンには、ほぼ同じ時代に形成された他の火星隕石には見られない始原的な化学的特徴が、ハフニウムの同位体組成に見られることも確認されました。このことが示しているのは、約45億年前の火星誕生直後から変化を受けていない、これまで未知だった始原的マントルが火星地下に存在していて、対流するマントル深部から地表にもたらされたホットプリューム(上昇プリューム)が、ジルコンの起源であること。

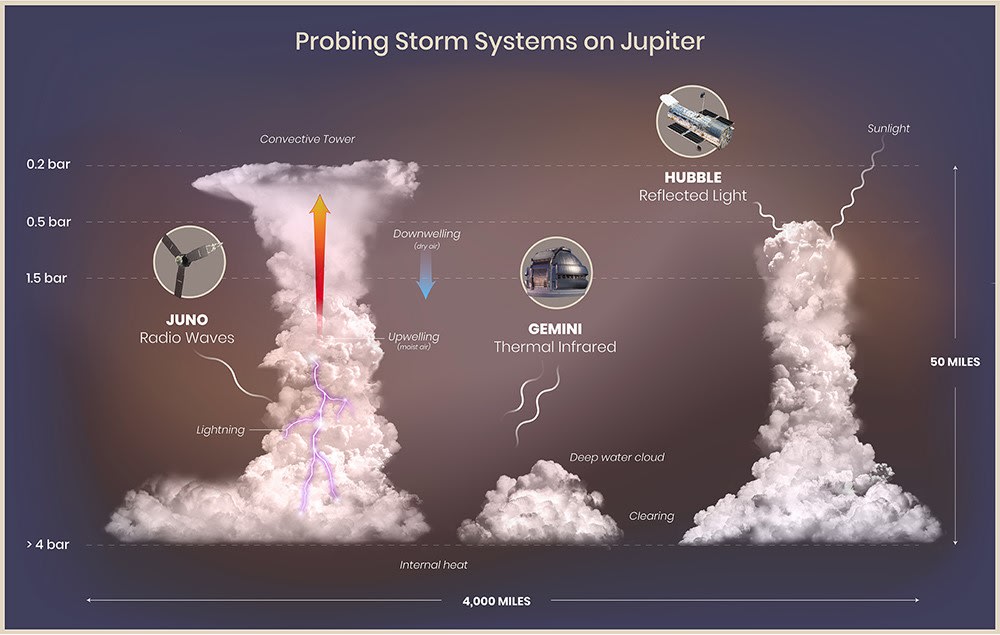

マントル内の大規模な対流運動をプリューム(plume)、この変動をプリュームテクトニクスと呼ぶ。

15.5億年前~3億年前に、このようなプリュームテクトニクスの影響を受けて火山活動が生じた地域としては、火星北半球のタルシス平原とエリシウム平原のそれぞれにある巨大火山地域しか考えられないそうです。

また、若い形成年代を持つジルコンは、丸みをおびたような形状のものが多いことも確認されています。

そのため、もともとマントルからのプリュームを起源とする、これらの地域の火山活動によってできたマグマから、それらのジルコンは結晶化してできたことが考えられます。

その後に、岩石は風化により削られてダストとして火星南半球まで移動。

最終的に古い岩石などとともに、3億年前よりも最近に起きた岩石衝突によって“NWA 7533”の元となる岩石が形成されたと考えるのが適当なようです。

これらのことから明らかになったのは、火星深部には惑星の形成当時から変化していない、始原的な化学的特徴を持った対流マントルが存在していることです。

そして、その上にリソスフェア(岩石圏)に相当するマントルと地殻が乗った構造となる不動蓋型のテクトニクスが、42億年にわたって続いていたことが初めて解明されました。

そこで考えられるのは、火星表面には幅広い形成年代を持つジルコンが広く存在している可能性が高いこと。

このようなサンプルを、地球に持ち帰って詳細に分析することができれば、火星の地質学的な歴史を正確に理解できるはずです。

このサンプルリターンは意外と早く実現されるかもしれません。

現在、人類史上初の火星サンプルリターンを狙うミッション“Mars 2020”が進行しています。

このミッションでは、NASAの探査機“Mars 2020”に搭載された探査車“パーサヴィアランス”が火星でサンプルを採取し、ヨーロッパ宇宙機関のローバーがこれを回収。

サンプルはNASA開発の帰還ロケットに積み込まれ、火星軌道上で待機する地球帰還機まで送られます。

地球帰還機は2年かけて地球に到達し、サンプルを収めたカプセルを地球に投下することになっています。

壮大なミッションに思えますが、“Mars 2020”は現在火星への航海中です。

いくつもの機体のリレーが上手くいけば、2030年代の初めには“パーサヴィアランス”が採取した火星のサンプルが地球に届く予定ですよ。

こちらの記事もどうぞ