宇宙には、光などの電磁波では観測することができず、重力を介してのみ間接的に存在を知ることができる“暗黒物質(ダークマター)”が、普通の物質よりも多く存在することが分かってきています。

暗黒物質の正体は現在でも不明なんですが、未知の素粒子や、それらの素粒子が結合してできた複合粒子が有力な候補の1つとして長年考えられてきました。

今回の研究では、暗黒物質の正体として有力視されている“WIMP”(※)が、地球中心部で崩壊した兆候がないかを探索するため、南極大陸に設置されたニュートリノ観測所“IceCube”のデータを分析しています。

その結果、陽子の約1000倍の質量を持つ重い“WIMP”は存在しない可能性がかなり高いことが明らかになったそうです。

暗黒物質が発見されるきっかけになったのは、銀河の回転速度にありました。

銀河内を公転している星々は、遠心力と重力が釣り合っているから飛び出すことなく公転できています。

でも、実際の観測結果をもとに銀河の質量と回転速度を算出してみると、銀河を構成する星々やガスなどの総質量だけでは釣り合いが取れないほどの速度で回転していることが分かってきます。

そこで、銀河を構成する星がバラバラにならず形をとどめている原因を、光をはじめとする電磁波と相互作用せず直接観測することができない物質の重力効果に求めたのが“ダークマター説”の始まりになっています。

この暗黒物質の正体を探ることは、天文学における最大の課題の1つになっているんですねー

暗黒物質の正体は、観測困難だけど普通の物質だという説から、全く未知の物理学的現象だとする説まであり、多くのことが予測されています。

その中でも可能性が高いと考えられている説の1つに“WIMP”があります。

“WIMP”は、普通の物質とはほとんど相互作用しないので、電磁波で直接観測するのは困難になります。

一方、“WIMP”はかなり重たいことから、重力を介して固まった状態で存在しているという暗黒物質の観測結果を説明することができます。

“WIMP”の直接観測は、非常に困難だと考えられています。

でも、“WIMP”同士が衝突して崩壊すると多数の粒子が放出されると予測されているので、間接的な方法での観測は可能だとも考えられています。

この間接的な方法での観測の機会は、意外にも私たちの足元にあるようです。

それは、地球のような密度の高い天体を“WIMP”が通過すると、速度が低下して地球の中心部に蓄積し、“WIMP”同士の衝突・崩壊(対消滅)が起きやすいと考えられているからです。

“WIMP”同士の衝突による崩壊は多数の粒子を生じさせます。

でも、これらの粒子も重いのですぐに崩壊し、最終的にはニュートリノが発生すると予測されています。

この現象が実際に起こっている場合、“IceCube”は地球中心部からの過剰なニュートリノを観測することができるはずです。

ただ、ニュートリノは“WIMP”の崩壊以外にも、宇宙線、太陽、地球の岩石などといったものからも発生するので、それらとの区別が必要でした。

そこで、今回の研究では、“IceCube”で研究を行っている国際研究チーム“IceCubeコラボレーション”に所属するGiovanni RenziさんとJuan A. Aguilarさんが、“IceCube”で観測された過去10年分のデータを分析。

“WIMP”の崩壊によるニュートリノがあるのかどうかを調べています。

その結果、“IceCube”では“WIMP”に由来するとみられる過剰なニュートリノの痕跡は見つからず…

“IceCube”の性能を考えると、質量が100GeV(約10のマイナス33乗㎏、陽子の質量の約100倍)よりも大きい“WIMP”は存在しない可能性が高いことを意味していました。

これは、“WIMP”崩壊の観測を試みている他の実験結果とも一致していて、かなり重い“WIMP”の存在を除外しています。

残念ながら、今回の“WIMP”検出は失敗に終わりました。

でも、“IceCube”は今後アップデートが予定されていて、観測可能なニュートリノの範囲が広がる予定です。

アップデート後は、さらに軽い“WIMP”の観測ができるようになるので、検出される可能性はまだ残されています。

仮に“WIMP”が検出されなかったとしても、謎が多い暗黒物質の正体を絞り込むことに繋がるので、見つからないという事実もまた重要なデータになるはずですよ。

こちらの記事もどうぞ

暗黒物質の正体は現在でも不明なんですが、未知の素粒子や、それらの素粒子が結合してできた複合粒子が有力な候補の1つとして長年考えられてきました。

今回の研究では、暗黒物質の正体として有力視されている“WIMP”(※)が、地球中心部で崩壊した兆候がないかを探索するため、南極大陸に設置されたニュートリノ観測所“IceCube”のデータを分析しています。

その結果、陽子の約1000倍の質量を持つ重い“WIMP”は存在しない可能性がかなり高いことが明らかになったそうです。

※ “WIMP(Weakly interacting massive particles)”は、日本語にすれば“弱く相互作用する大質量粒子”の意味。“WIMP”そのものの正体も正確にはよくわかっておらず、単一の素粒子、複数の素粒子の混合状態、複合粒子など様々な説が唱えられている。仮に“WIMP”が存在した場合、現在理論的に予測されていない素粒子でできている可能性が高いので、素粒子物理学の理論を書き換える必要がある。

|

| ニュートリノ観測所“IceCube”は、南極点にほど近いアムンゼン・スコット基地の地下に建造されている。(Credit: Josh Veitch-Michaelis, IceCube/NSF) |

暗黒物質の有力候補“WIMP”は地球中心部に溜まっている?

宇宙は正体不明の“ダークマター(26.8%)”と“ダークエネルギー(68.3%)”で満たされていて、身近な物質である“バリオン(陽子や中性子などの粒子で構成された普通の物質)”は、宇宙の中にわずか4.9%しか存在しないことが分かってきています。暗黒物質が発見されるきっかけになったのは、銀河の回転速度にありました。

銀河内を公転している星々は、遠心力と重力が釣り合っているから飛び出すことなく公転できています。

でも、実際の観測結果をもとに銀河の質量と回転速度を算出してみると、銀河を構成する星々やガスなどの総質量だけでは釣り合いが取れないほどの速度で回転していることが分かってきます。

そこで、銀河を構成する星がバラバラにならず形をとどめている原因を、光をはじめとする電磁波と相互作用せず直接観測することができない物質の重力効果に求めたのが“ダークマター説”の始まりになっています。

この暗黒物質の正体を探ることは、天文学における最大の課題の1つになっているんですねー

暗黒物質の正体は、観測困難だけど普通の物質だという説から、全く未知の物理学的現象だとする説まであり、多くのことが予測されています。

その中でも可能性が高いと考えられている説の1つに“WIMP”があります。

“WIMP”は、普通の物質とはほとんど相互作用しないので、電磁波で直接観測するのは困難になります。

一方、“WIMP”はかなり重たいことから、重力を介して固まった状態で存在しているという暗黒物質の観測結果を説明することができます。

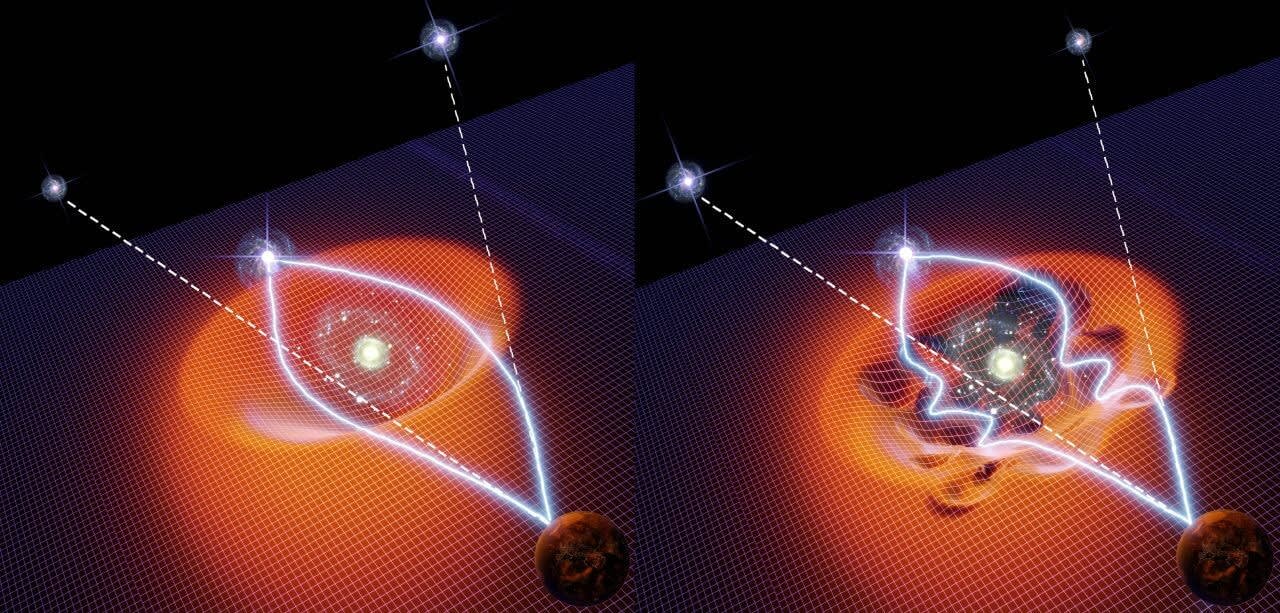

|

| “WIMP”の崩壊によってニュートリノが放出される過程の簡単な説明。実際の崩壊ではさらに多くの粒子が放出される。(Credit: 彩恵りり) |

でも、“WIMP”同士が衝突して崩壊すると多数の粒子が放出されると予測されているので、間接的な方法での観測は可能だとも考えられています。

この間接的な方法での観測の機会は、意外にも私たちの足元にあるようです。

それは、地球のような密度の高い天体を“WIMP”が通過すると、速度が低下して地球の中心部に蓄積し、“WIMP”同士の衝突・崩壊(対消滅)が起きやすいと考えられているからです。

ニュートリノ観測所“IceCube”で“WIMP”の崩壊を探索

南極点のアムンゼン・スコット基地の地下に建造された“IceCube”は、体積3立方メートルにもなる南極の氷床そのものをニュートリノをとらえる“的(まと)”として使用する、世界最大のニュートリノ観測装置です。“WIMP”同士の衝突による崩壊は多数の粒子を生じさせます。

でも、これらの粒子も重いのですぐに崩壊し、最終的にはニュートリノが発生すると予測されています。

この現象が実際に起こっている場合、“IceCube”は地球中心部からの過剰なニュートリノを観測することができるはずです。

ただ、ニュートリノは“WIMP”の崩壊以外にも、宇宙線、太陽、地球の岩石などといったものからも発生するので、それらとの区別が必要でした。

そこで、今回の研究では、“IceCube”で研究を行っている国際研究チーム“IceCubeコラボレーション”に所属するGiovanni RenziさんとJuan A. Aguilarさんが、“IceCube”で観測された過去10年分のデータを分析。

“WIMP”の崩壊によるニュートリノがあるのかどうかを調べています。

その結果、“IceCube”では“WIMP”に由来するとみられる過剰なニュートリノの痕跡は見つからず…

“IceCube”の性能を考えると、質量が100GeV(約10のマイナス33乗㎏、陽子の質量の約100倍)よりも大きい“WIMP”は存在しない可能性が高いことを意味していました。

これは、“WIMP”崩壊の観測を試みている他の実験結果とも一致していて、かなり重い“WIMP”の存在を除外しています。

残念ながら、今回の“WIMP”検出は失敗に終わりました。

でも、“IceCube”は今後アップデートが予定されていて、観測可能なニュートリノの範囲が広がる予定です。

アップデート後は、さらに軽い“WIMP”の観測ができるようになるので、検出される可能性はまだ残されています。

仮に“WIMP”が検出されなかったとしても、謎が多い暗黒物質の正体を絞り込むことに繋がるので、見つからないという事実もまた重要なデータになるはずですよ。

こちらの記事もどうぞ