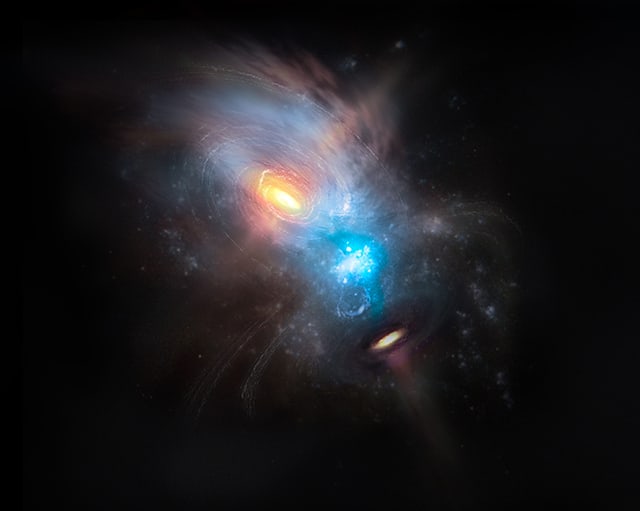

今回発表されたのは、90億光年彼方の銀河“AUDFs01”から、これまでで最も強い紫外線の検出に成功したことでした。

恒星から放射される強力な紫外線により、宇宙を漂う水素の電離“宇宙の再電離”が起こったと考えられています。

検出された強い紫外線は、この“宇宙の再電離”の謎を解明するカギのひとつになるのかもしれません。

紫外線と“宇宙の再電離”

ビッグバンから約38万年が経過し、陽子と電子が結びついて“宇宙の晴れ上がり”を迎えると、その数億年後にはファーストスター(第一世代の恒星)が誕生したと考えられています。

“宇宙の晴れ上がり”からファーストスターが誕生するまでの期間は、恒星やその集団である銀河などの自ら光り輝く存在はなかったので“宇宙の暗黒時代”と呼ばれています。

“宇宙の暗黒時代”には、ビッグバンによって最も多く誕生した物質の水素が宇宙を漂い、その大半は電気的に中性の状態。

そして、水素が徐々に集まってファーストスターが誕生し、さらに銀河が形成されるようになってくると、恒星から放射される強力な紫外線により、宇宙を漂う水素は電離(イオン化)されていきます。

このイベントは、“宇宙の晴れ上がり”以前のプラズマ状態に近いので“宇宙の再電離”と呼ばれています。

その後、現在まで宇宙空間を漂う水素ガスの大半が電離した状態のままになっています。

強い紫外線を放つ銀河の探索

この“宇宙の再電離”は、初期宇宙の若い銀河によって引き起こされたという説が今のところ有力視されています。

でも、詳細は分からず…

これを明らかにすることは現代天文学の大きな課題の一つになっているんですねー

なので、これまで多くの天文学者が進めていたのは、水素を電離できるほどの強い紫外線(波長91.2nm未満の電磁波=電離光子)を放つ銀河の探索。

多くはありませんが、いくつかの発見につながっています。

この電離光子を放つ銀河(電離光子銀河)の発見数が少ない理由として挙げられるのは、“宇宙の再電離”の時代(125億~135億年前頃)の電離光子の直接観測が難しいことにあります。

この時代の宇宙には、およそ10万個に1個未満という割合ですが、まだ多くの中性水素が残っていました。

電離光子は地球に届くまでの長い間に、この中性水素に吸収されてしまい観測を難しくしているわけです。

その後、“宇宙の再電離”から20~25億年ほど進んで110億年ほど前の時代になると、水素の電離がさらに進んで中性水素が減り、電離光子が吸収されにくくなってきます。

そう、地上の大型望遠鏡でも観測できるチャンスが出てきたわけです。

また、宇宙の膨張による赤方偏移によって、電離光子は地球に届くまでの長い間に可視光線になります。

これも、地上の大型望遠鏡で観測できるようになる理由なんですが、それでも今のところ10個程度しか発見されていません。

天文衛星による紫外線の観測

ただ、この後の時代には、赤方偏移が起きても大気に吸収されやすい紫外線で地球に届いてしまうので、また観測が困難になってしまいます。

そこで、期待されるのが宇宙望遠鏡の活用です。

ただ、ハッブル宇宙望遠鏡であっても観測例はそれほど多くなく、40億光年未満(時間にすれば40億年前よりも最近の時代)の距離にある銀河10個程度から電離光子を検出するにとどまっています。

つまり、40億~110億年前の間の時代では、電離光子銀河は全く発見されていないわけです。

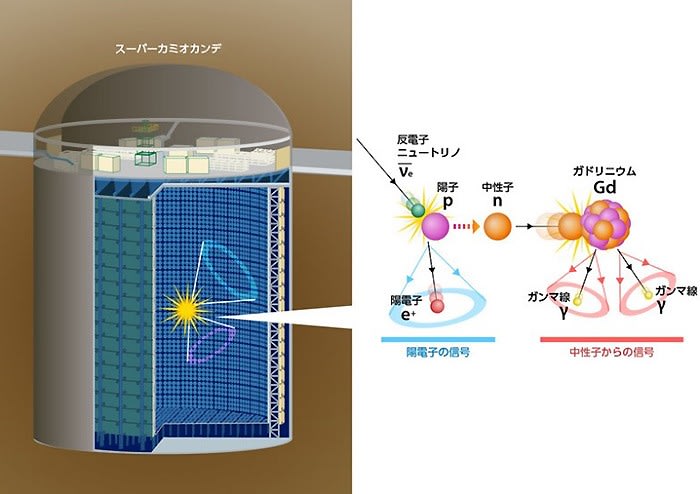

そこで、今回の研究で用いられたのはインドの天文衛星“AstroSat”でした。

“AstroSat”に搭載された紫外線望遠鏡“UVIT(UltraViolet Imaging Telescope)”を用いて、発見されていない時代の電離光子銀河の探索を実施することになります。

2015年9月28日にインド宇宙研究機関“ISRO”によって打ち上げられたインド初の天文衛星が“AstroSat”です。

搭載機器の“UVIT”は、遠紫外線(154nm)と近紫外線(242nm)を同時に広い視野で撮像できる機能を持っていました。

観測では、“UVLT”を南天のろ座にある“GOOD South”と呼ばれる一角に向け、約28時間にわたって露光。

そのデータを2年かけて解析し、高感度の遠紫外線画像が作成されました。

画像は“AstroSat Uv Deep Field South”と名付けられ、その中に写っていた90億光年彼方にある銀河“AUDFs01”から電離光子の検出に成功。

90億光年ということは、90億年前に発した電離光子ということになります。

すると、64nmと導き出され、水素を電離できる高いエネルギーを持っていることが判明しました。

これほど高いエネルギーを持った電離光子を銀河から検出したのは世界で初めてのこと。

“宇宙の再電離”の謎を解明するカギのひとつになる発見でした。

ハッブル宇宙望遠鏡に比べれば“AstroSat”(および“UVIT”)は小型の天文衛星です。

でも、性能を特化すれば、ハッブル宇宙望遠鏡をもしのぐ性能を発揮できることを実証できたのも大きな成果のひとつになります

もちろん、今も電離光子の観測は進められています。

次の目標は“宇宙の再電離”の時代により近い120億光年彼方の銀河からの電離光子の検出になるようです。

こちらの記事もどうぞ

恒星から放射される強力な紫外線により、宇宙を漂う水素の電離“宇宙の再電離”が起こったと考えられています。

検出された強い紫外線は、この“宇宙の再電離”の謎を解明するカギのひとつになるのかもしれません。

紫外線と“宇宙の再電離”

ビッグバンから約38万年が経過し、陽子と電子が結びついて“宇宙の晴れ上がり”を迎えると、その数億年後にはファーストスター(第一世代の恒星)が誕生したと考えられています。

“宇宙の晴れ上がり”からファーストスターが誕生するまでの期間は、恒星やその集団である銀河などの自ら光り輝く存在はなかったので“宇宙の暗黒時代”と呼ばれています。

“宇宙の暗黒時代”には、ビッグバンによって最も多く誕生した物質の水素が宇宙を漂い、その大半は電気的に中性の状態。

そして、水素が徐々に集まってファーストスターが誕生し、さらに銀河が形成されるようになってくると、恒星から放射される強力な紫外線により、宇宙を漂う水素は電離(イオン化)されていきます。

このイベントは、“宇宙の晴れ上がり”以前のプラズマ状態に近いので“宇宙の再電離”と呼ばれています。

その後、現在まで宇宙空間を漂う水素ガスの大半が電離した状態のままになっています。

強い紫外線を放つ銀河の探索

この“宇宙の再電離”は、初期宇宙の若い銀河によって引き起こされたという説が今のところ有力視されています。

でも、詳細は分からず…

これを明らかにすることは現代天文学の大きな課題の一つになっているんですねー

なので、これまで多くの天文学者が進めていたのは、水素を電離できるほどの強い紫外線(波長91.2nm未満の電磁波=電離光子)を放つ銀河の探索。

多くはありませんが、いくつかの発見につながっています。

この電離光子を放つ銀河(電離光子銀河)の発見数が少ない理由として挙げられるのは、“宇宙の再電離”の時代(125億~135億年前頃)の電離光子の直接観測が難しいことにあります。

この時代の宇宙には、およそ10万個に1個未満という割合ですが、まだ多くの中性水素が残っていました。

電離光子は地球に届くまでの長い間に、この中性水素に吸収されてしまい観測を難しくしているわけです。

その後、“宇宙の再電離”から20~25億年ほど進んで110億年ほど前の時代になると、水素の電離がさらに進んで中性水素が減り、電離光子が吸収されにくくなってきます。

そう、地上の大型望遠鏡でも観測できるチャンスが出てきたわけです。

また、宇宙の膨張による赤方偏移によって、電離光子は地球に届くまでの長い間に可視光線になります。

これも、地上の大型望遠鏡で観測できるようになる理由なんですが、それでも今のところ10個程度しか発見されていません。

膨張する宇宙の中では、遠方の天体ほど高速で遠ざかっていくので、天体からの光が引き伸ばされてスペクトル全体が低周波側(色で言えば赤い方)にズレてしまう。この現象を赤方偏移といい、この量が大きいほど遠方の天体ということになる。

天文衛星による紫外線の観測

ただ、この後の時代には、赤方偏移が起きても大気に吸収されやすい紫外線で地球に届いてしまうので、また観測が困難になってしまいます。

そこで、期待されるのが宇宙望遠鏡の活用です。

ただ、ハッブル宇宙望遠鏡であっても観測例はそれほど多くなく、40億光年未満(時間にすれば40億年前よりも最近の時代)の距離にある銀河10個程度から電離光子を検出するにとどまっています。

つまり、40億~110億年前の間の時代では、電離光子銀河は全く発見されていないわけです。

そこで、今回の研究で用いられたのはインドの天文衛星“AstroSat”でした。

“AstroSat”に搭載された紫外線望遠鏡“UVIT(UltraViolet Imaging Telescope)”を用いて、発見されていない時代の電離光子銀河の探索を実施することになります。

|

| インド宇宙研究機関“ISRO”によって打ち上げられたインド初の天文衛星“AstroSat”のイメージ図。(Credit: ISRO) |

搭載機器の“UVIT”は、遠紫外線(154nm)と近紫外線(242nm)を同時に広い視野で撮像できる機能を持っていました。

観測では、“UVLT”を南天のろ座にある“GOOD South”と呼ばれる一角に向け、約28時間にわたって露光。

そのデータを2年かけて解析し、高感度の遠紫外線画像が作成されました。

画像は“AstroSat Uv Deep Field South”と名付けられ、その中に写っていた90億光年彼方にある銀河“AUDFs01”から電離光子の検出に成功。

90億光年ということは、90億年前に発した電離光子ということになります。

すると、64nmと導き出され、水素を電離できる高いエネルギーを持っていることが判明しました。

これほど高いエネルギーを持った電離光子を銀河から検出したのは世界で初めてのこと。

“宇宙の再電離”の謎を解明するカギのひとつになる発見でした。

ハッブル宇宙望遠鏡に比べれば“AstroSat”(および“UVIT”)は小型の天文衛星です。

でも、性能を特化すれば、ハッブル宇宙望遠鏡をもしのぐ性能を発揮できることを実証できたのも大きな成果のひとつになります

もちろん、今も電離光子の観測は進められています。

次の目標は“宇宙の再電離”の時代により近い120億光年彼方の銀河からの電離光子の検出になるようです。

こちらの記事もどうぞ