重力を介してのみ間接的に存在を知ることができる物質

宇宙には非常にたくさんの恒星が集まった銀河が無数に存在しています。その多くは回転していますが、銀河が銀河としてこの宇宙に存在している以上、銀河の回転速度は重力で恒星を引き留められる限界の速度以下のはずです。

ところが、銀河の回転速度を実際に調べてみると、恒星の数を元に銀河の質量から推定される重力では、恒星を引き留めることができないほどの高速で回転していることが分かってきます。

この結果は何を意味しているのでしょうか?

それは、光などの電磁波では観測することができず、重力を介してのみ間接的に存在を知ることができる“暗黒物質(ダークマター)”の存在なんですねー

理論上、その量は電磁波で観測できる普通の物質の4倍以上もあることになっています。

暗黒物質の正体は現在でも不明なんですが、未知の素粒子や、それらの素粒子が結合してできた複合粒子が有力な候補の1つとして長年考えられてきました。

この場合、暗黒物質は重力の他に弱い相互作用という力を通じてのみ検出可能な粒子であると考えられます。

弱い相互作用は、最も基本的な4つの力のうちの1つであり、物質を構成する基本的な素粒子であるクォークの種類を変更する唯一の力。

弱い相互作用は到達距離が極めて短く、検出は困難です。暗黒物質は私たちのすぐ隣に存在するかもしれませんが、まるで幽霊のような性質を持つので、探索の目を逃れ続けていると考えられています。

その到達距離は1京分の1メートル以下と極めて短く、原子核内部に収まってしまうほどです。

暗黒物質を構成するのが未知の粒子だとすれば、それはどのような性質を持っているのでしょうか?

暗黒物質の有力候補

暗黒物質の存在が疑いようもないと判明した1970年代。その正体は“WIMP(Weakly interacting massive particles)”と呼ばれものであると考えられていました。

WIMPはかなり重い粒子で、質量は少なくとも陽子の10倍と推定されています。

重い粒子は軽い粒子よりも動かされにくいので、熱などのエネルギーを与えられてもほとんど動きません。

このため、WIMP同士は集合して大きな塊を作りやすいことに…

これは、現在の宇宙に暗黒物質が塊で存在するという観測結果と一致する性質です。

また、WIMPを構成するであろう未知の粒子の正体は、複数の理論で予言されています。

このため、WIMPは暗黒物質の有力候補でした。

重たい粒子では重力レンズ効果を上手く説明できない

ただ、暗黒物質の正体はWIMPであるという予測には、“重力レンズ効果”を上手く説明できないという難題があったんですねー一般相対性理論によれば、重力は時空の歪だと表現されています。

光には空間をまっすぐ進む性質がありますが、時空が歪んでいるとそのひずみに沿って進んでしまいます。

例えば遠方の銀河の像は、それより手前にある重力源によって光の進行方向が曲げられることで、歪んだ像になる場合があります。

このような現象は重力レンズ効果と呼ばれています。

重力レンズ効果を受けた銀河の像の歪み度合いから逆算すると、重力源の強さや物質分布を知ることができます。

そう、重力レンズ効果は、簡単には観測できない暗黒物質の存在量や分布、そして性質を知るための重要な手掛かりになるわけです。

ところが、暗黒物質がWIMPでできていると仮定してしまうと、予測される重力レンズ効果と実際の観測結果にズレが生じることが分かったんですねー

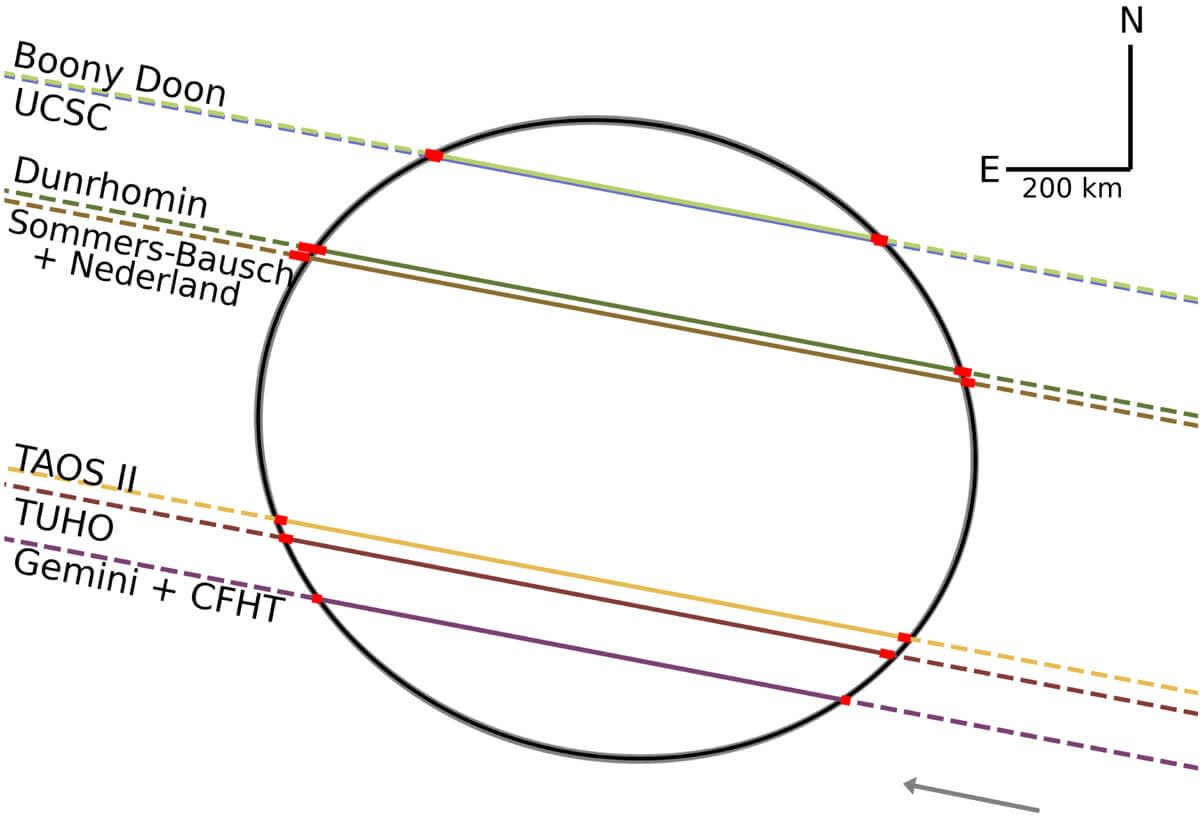

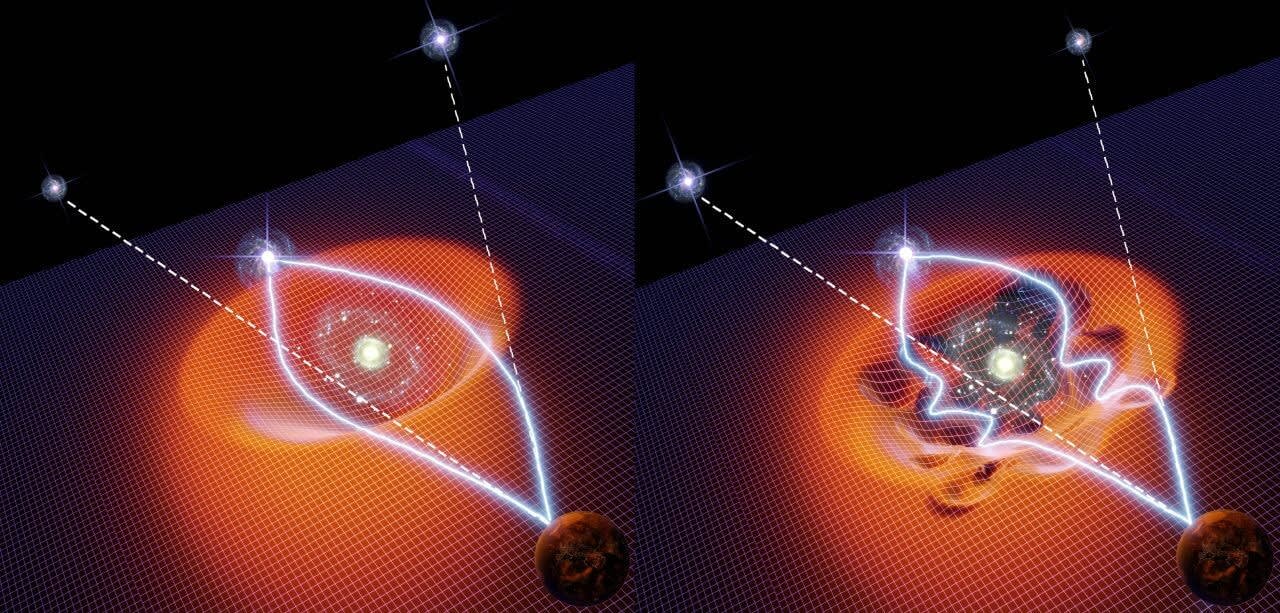

WIMPでできた暗黒物質の塊は、比較的きれいな時空の歪を生じさせます。

なので、歪められた銀河の像も比較的きれいな形をしているはずです。

でも、実際に観測された像はというと、かなり複雑な形状をしていることが分かります。

このような像は、時空の歪がかなりデコボコしていなければ説明が付きづらく、暗黒物質の密度にかなりムラがあることを意味しています。

ただ、WIMPの性質からは、そのような分布は予測しがたいものとなっていました。

|

| 暗黒物質による重力レンズ効果のイメージ図。暗黒物質がWIMPのような重い粒子の場合、時空の歪みは単純である(左)。これに対しアクシオンのような超軽量粒子の場合、時空の歪みは複雑になる(右)。(Credit: University of Hong Kong) |

電子よりもはるかに軽い超軽量粒子

WIMPのように重たい粒子では重力レンズ効果の予測と現実が一致しない。このことから、暗黒物質の正体は“アクシオン”のような“超軽量粒子”だとする予測もあります。

アクシオンは素粒子物理学の基本理論である標準模型では予言されていない素粒子の一つ。電子の1億分の1以下と極めて軽いながらも質量があるとされているので、暗黒い物質の有力候補として長年探索が行われているが、未発見である。

超軽量粒子は電子よりもはるかに軽いので、WIMPのようにまとまって塊になりにくいという問題があるものの、波としての性質が強く表れるので、互いに干渉しやすいという特徴があります。この宇宙にある物質や力は、常に粒としての性質と波としての性質の両方を持っている。

超軽量粒子の干渉は、暗黒物質の塊の中で密度にムラができやすくなることを意味します。なので、時空の歪がかなりデコボコしているという観測結果とは一致します。

このような性質を持つ超軽量粒子はWIMPと並ぶ暗黒物質の有力候補ですが、どちらがより正しそうなのかは未解決の問題になっています。

また、WIMPと超軽量粒子では重さが文字通り桁違いの差があり、暗黒物質以外の面でも性質が大きく異なります。

このため、背景となる理論の構築にも影響を与えてしまいます。

この点でも、暗黒物質の正体がWIMPと超軽量粒子のどちらであるかは興味深い疑問といえます。

ただし大雑把に言えば、重い粒子であるほど粒としての性質が現れやすく、軽い粒子であるほど波としての性質が現れやすい傾向にあります。

暗黒物質候補の超軽量粒子は、WIMPと比べてずっと軽いので、波としての性質が現れやすいことになります。

重力レンズ効果に対してWIMPと超軽量粒子のそれぞれのモデルを比較検討

香港大学のAlfred Amruthさんたちの研究チームは、重力レンズ効果による銀河の像の歪みをモデル化し、実際の観測結果と照らし合わせる作業を行っています。近年、技術革新によって銀河の像の高精度な撮影ができるようになったので、暗黒物質の細かい分布構造から予測される像の歪みと、実際の写真とを細かく比較できるようになりました。

WIMPと超軽量粒子それぞれの理論に従ったモデルを構築すれば、どちらの方がより実際の写真に近いかを比較検討できるようになったわけです。

|

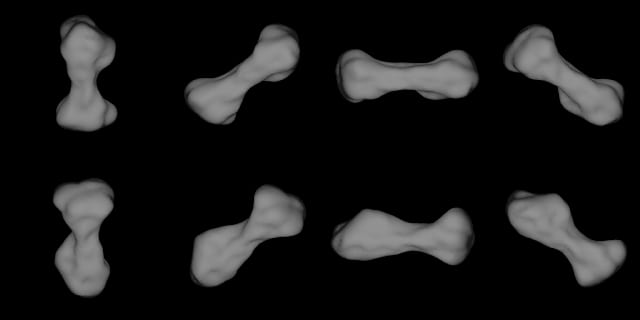

| クエーサー“HS 0810+2554”の画像。重力レンズ効果によって複数の像に分裂している。(Credit: NASA, ESA, A. Nierenberg (JPL), T. Treu (UCLA)) |

すると、「暗黒物質は超軽量粒子でできている」とするモデルの方が、実際の観測成果と良く合致することが示されました。

今回の研究で特に重要だったのは、2001年に発見されたクエーサー“HS 0810+2554”に対するモデル適用の結果でした。

“HS 0810+2554”の像は重力レンズ効果によって4つに分裂していました。

このクエーサーに、モデルを利用して分裂後の位置や明るさの予測を行ってみると、超軽量粒子のモデルではすべての像の再現に成功したのに対して、WIMPのモデルではほとんどの場合失敗したんですねー

このため、暗黒物質は超軽量粒子でできているという可能性が高まったわけです。

他の研究とも矛盾しない超軽量粒子説

暗黒物質は超軽量粒子でできているという予測は、他の研究とも矛盾はしていませんでした。例えば、WIMPは探索開始からほぼ半世紀経った現在でも未発見です。

未探索の範囲にある粒子は余りにも大きい質量を持っているので、仮にその領域にWIMPが存在したとしても、暗黒物質としての性質を満たさないと考えられます。

また、超軽量粒子の波としての性質は“衛星銀河”の観測結果とも合致しています。

天の川銀河には、周囲を公転している“衛星銀河”が50個ほど見つかっています。

でも、この数は標準的な銀河系形成理論による予測と比べて大幅に少ないものです。

もし、暗黒物質が超軽量粒子で構成されているとすれば…

超軽量粒子の波としての性質が特定の質量よりも軽い銀河の形成を妨げるので、比較的大きな衛星銀河しか形成されず、衛星銀河の数の少なさを説明できます。

さらに、超軽量粒子は標準模型(素粒子物理学の基本理論)に含まれない素粒子であると予測されています。

なので、発見そのものが物理学上きわめて重要な意味を持つことになります。

このように、暗黒物質の正体を探る研究は、他の分野の謎の解決にも役立つ可能性があります。

ただ、暗黒物質を構成しているであろう超軽量粒子もいまだに発見されておらず、WIMPと比べても探索はさらに困難です。

もし見つかれば、ここ数十年の物理学で最大の発見の一つになるはず!

まぁ~ 今のところその兆候すらない状況ですが…

暗黒物質の正体って何なんでしょうね。

解明には、まだまだ時間がかかりそうですね。

こちらの記事もどうぞ