太陽系の衛星の中では、最も火山活動が活発なことで有名な木星の衛星イオ。

今回、米国立電波天文台が発表したのは、イオの火山活動がその薄い大気に与える影響でした。

アルマ望遠鏡を用いて直接調べることに成功したそうです。

太陽系の衛星の中では4番目に大きく、半径1800キロ強と地球の3分の1にもなります。

また、太陽系の衛星の中では最も火山活動が活発なことで有名で、その表面に確認されている火山は400以上。

そこからは硫黄を含むガスが放出されています。

そのガスが凍り付いて地表に降り注ぐことで、イオの表面は黄色やオレンジ、赤といった暖色系の彩の模様で覆われているんですねー

そうした際立った特徴を持つイオには、地球の約10億分の1という、ほんのかすかな大気が存在しています。

では、その二酸化硫黄は直接火山から噴き出したものなのでしょうか?

それとも、一度地表に降り積もって凍り付いた二酸化硫黄が、太陽光で温められて昇華して大気に混じったものなのでしょうか?

この答えは、まだ分かっていませんでした。

このことを見分けるため、今回の研究ではアルマ望遠鏡を用いてイオが木星の影に入るときと出るときの観測を実施。

イオからすると、日食になる直前と直後のタイミングになります。

イオが木星の影の中に入っているときは、太陽光が当たらないので低温になります。

すると、二酸化硫黄はイオ表面に氷となって降り積もることになります。

この期間、大気に含まれるのは火山から直接供給された二酸化硫黄だけになります。

これを観測することで、大気成分が火山活動により、直接的な影響をどの程度受けているかが分かるはずです。

アルマ望遠鏡の高解像度と感度を用いて観測した結果、イオの火山から吹きあがる二酸化硫黄と一酸化硫黄のガスをとらえるとらえることに初めて成功。

この観測結果から見積もられたのは、イオの大気の30%から50%は火山から直接供給されているということでした。

さらに、アルマ望遠鏡での観測では、火山から噴出する第3のガス“塩化カリウム”を検出。

塩化カリウムは、二酸化硫黄や一酸化硫黄が検出されない場所で検出されているので、地域によって地下のマグマの組成が異なっているのかもしれません。

木星を周回するイオの軌道が完全な円形ではないことや、イオが潮汐ロックによって常に同じ面を木星に向けていることで、イオは木星に接近すると決まって同一面方向に引っ張られることになります。

これにより、木星から遠いときはほぼ球体のイオも、接近するに従って赤道方向に引っ張られ、極端にいえば卵のような形になるんですねー

そして、木星から遠ざかると、また球体に戻っていきます。

これを繰り返すことで発生した摩擦熱によりイオは熱せられているわけです。

このような強い重力により、天体そのものが変形させられて熱を持つ現象を潮汐加熱といいます。

また、木星による潮汐加熱に加え、すぐ周囲をエウロパやガニメデなど、太陽系屈指の大型の衛星が公転しているので、これらの影響も受けることになります。

こうしてイオは変形させられて加熱されることで、火山活動が活発に起きていると考えられています。

潮汐加熱やイオの内部については、大気と火山活動を調べることで分析可能なようです。

今回の研究で解明に至っていないものに、イオの下層大気の温度があります。

今後、アルマ望遠鏡による観測で目指すのは、この下層大気の測定になります。

ただ、イオの下層大気の温度を測定するには、より高い解像度が必要になってきます。

高い解像度を実現するのに必要になるのは長時間の観測です。

でも、長時間になるとイオが数十度も自転してしまうんですねー

なので、それを補正するためのソフトウェアも必要になります。

すでに研究チームでは、アルマ望遠鏡と超大型干渉電波望遠鏡群“VLA”を駆使して、木星本体の観測において、この仕組みを実現しています。

なので、イオの下層大気の温度測定も見通しは明るいようですよ。

こちらの記事もどうぞ

今回、米国立電波天文台が発表したのは、イオの火山活動がその薄い大気に与える影響でした。

アルマ望遠鏡を用いて直接調べることに成功したそうです。

太陽系の衛星の中では最も火山活動が活発な天体

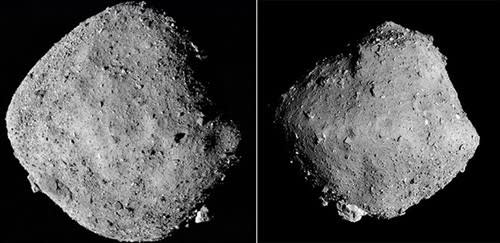

木星を巡るガリレオ衛星の中で最も内側の軌道を公転しているのがイオです。太陽系の衛星の中では4番目に大きく、半径1800キロ強と地球の3分の1にもなります。

木星を周回する4つの大型衛星(イオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト)は、ガリレオ・ガリレイが望遠鏡で発見したので通称“ガリレオ衛星”と呼ばれている。衛星が大きいのでガリレオ手製の低倍率の望遠鏡でも見ることができた。

また、太陽系の衛星の中では最も火山活動が活発なことで有名で、その表面に確認されている火山は400以上。

そこからは硫黄を含むガスが放出されています。

そのガスが凍り付いて地表に降り注ぐことで、イオの表面は黄色やオレンジ、赤といった暖色系の彩の模様で覆われているんですねー

そうした際立った特徴を持つイオには、地球の約10億分の1という、ほんのかすかな大気が存在しています。

イオの大気の30~50%は火山から直接供給されている

これまでの研究から分かっているのは、イオの大気が火山活動に由来する二酸化硫黄が主成分であること。では、その二酸化硫黄は直接火山から噴き出したものなのでしょうか?

それとも、一度地表に降り積もって凍り付いた二酸化硫黄が、太陽光で温められて昇華して大気に混じったものなのでしょうか?

この答えは、まだ分かっていませんでした。

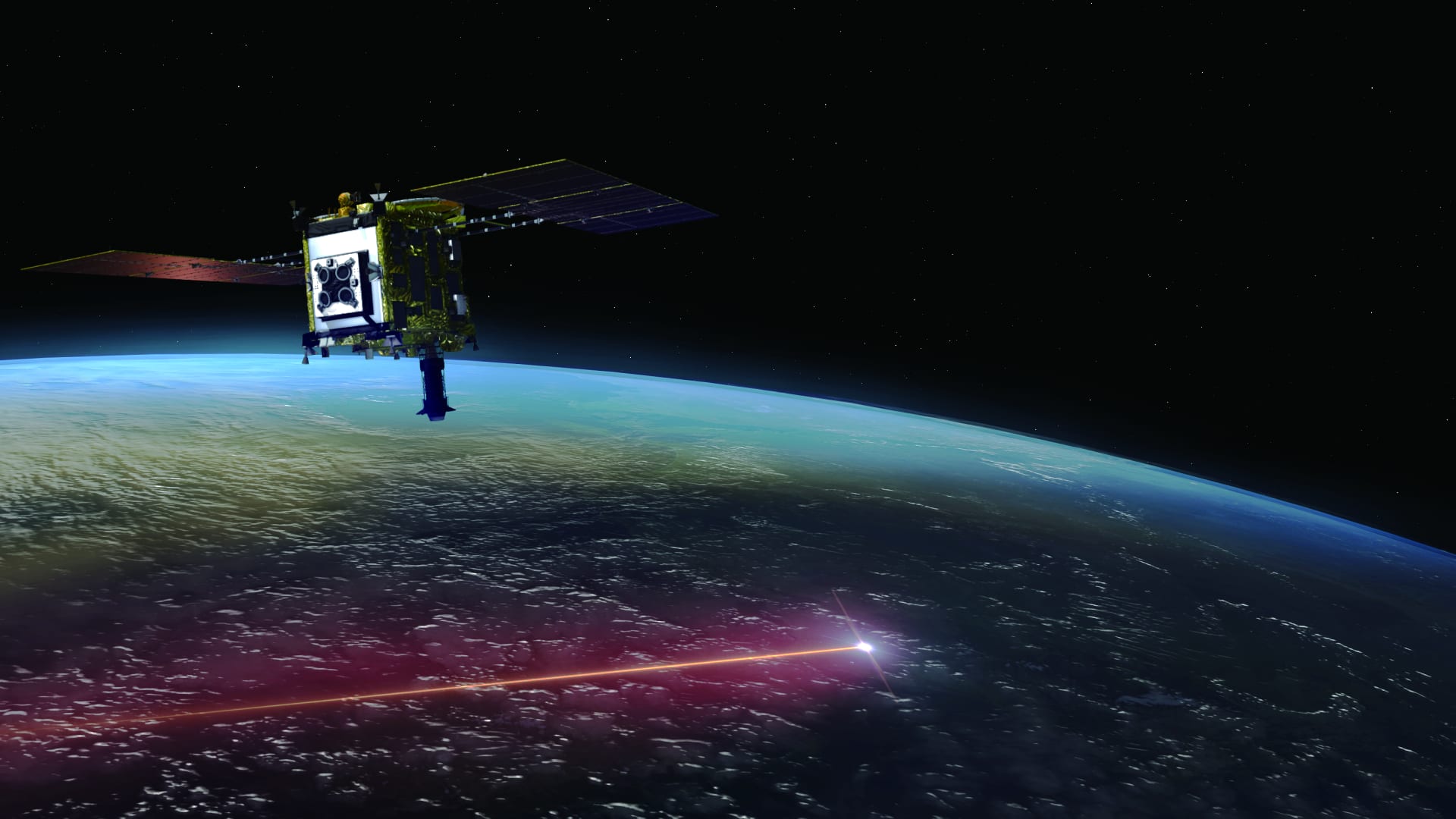

このことを見分けるため、今回の研究ではアルマ望遠鏡を用いてイオが木星の影に入るときと出るときの観測を実施。

イオからすると、日食になる直前と直後のタイミングになります。

イオが木星の影の中に入っているときは、太陽光が当たらないので低温になります。

すると、二酸化硫黄はイオ表面に氷となって降り積もることになります。

この期間、大気に含まれるのは火山から直接供給された二酸化硫黄だけになります。

これを観測することで、大気成分が火山活動により、直接的な影響をどの程度受けているかが分かるはずです。

アルマ望遠鏡の高解像度と感度を用いて観測した結果、イオの火山から吹きあがる二酸化硫黄と一酸化硫黄のガスをとらえるとらえることに初めて成功。

この観測結果から見積もられたのは、イオの大気の30%から50%は火山から直接供給されているということでした。

さらに、アルマ望遠鏡での観測では、火山から噴出する第3のガス“塩化カリウム”を検出。

塩化カリウムは、二酸化硫黄や一酸化硫黄が検出されない場所で検出されているので、地域によって地下のマグマの組成が異なっているのかもしれません。

天体そのものが変形させられて熱を持つ現象

木星の巨大な重力による潮汐力が、イオの火山のエネルギー源になっています。木星を周回するイオの軌道が完全な円形ではないことや、イオが潮汐ロックによって常に同じ面を木星に向けていることで、イオは木星に接近すると決まって同一面方向に引っ張られることになります。

潮汐ロックとは、主星からの潮汐力の影響で自転周期と公転周期が一致し、常に主星に対して同じ面を向け続けている状態。主星の近くを公転している場合など、受ける潮汐力が大きい場合に比較的よくみられる現象。月が地球に同じ面を向けているのも同じ現象。

これにより、木星から遠いときはほぼ球体のイオも、接近するに従って赤道方向に引っ張られ、極端にいえば卵のような形になるんですねー

そして、木星から遠ざかると、また球体に戻っていきます。

これを繰り返すことで発生した摩擦熱によりイオは熱せられているわけです。

このような強い重力により、天体そのものが変形させられて熱を持つ現象を潮汐加熱といいます。

木星の衛星エウロパ、土星の衛星エンケラドス、海王星の衛星トリトンといった天体では、潮汐作用による惑星内部の過熱“潮汐加熱”を熱源とした低温火山活動によって、地下から水などの物質が噴出していると見られている。

また、木星による潮汐加熱に加え、すぐ周囲をエウロパやガニメデなど、太陽系屈指の大型の衛星が公転しているので、これらの影響も受けることになります。

こうしてイオは変形させられて加熱されることで、火山活動が活発に起きていると考えられています。

潮汐加熱やイオの内部については、大気と火山活動を調べることで分析可能なようです。

今回の研究で解明に至っていないものに、イオの下層大気の温度があります。

今後、アルマ望遠鏡による観測で目指すのは、この下層大気の測定になります。

ただ、イオの下層大気の温度を測定するには、より高い解像度が必要になってきます。

高い解像度を実現するのに必要になるのは長時間の観測です。

でも、長時間になるとイオが数十度も自転してしまうんですねー

なので、それを補正するためのソフトウェアも必要になります。

すでに研究チームでは、アルマ望遠鏡と超大型干渉電波望遠鏡群“VLA”を駆使して、木星本体の観測において、この仕組みを実現しています。

なので、イオの下層大気の温度測定も見通しは明るいようですよ。

カール・ジャンスキー超大型干渉電波望遠鏡群“VLA”は、アメリカ国立電波天文台が持つ電波望遠鏡の一つでニューメキシコ州ある。宇宙からの微弱な電波をとらえるための施設。

こちらの記事もどうぞ