今回の研究では、野辺山45メートル電波望遠鏡とASTE望遠鏡を用いた観測により、X線連星“SS433”から噴出する宇宙ジェットの先端領域に複数の分子雲を新たに発見しています。

さらに、これらの分子雲はそれぞれ1つの大きな塊ではなく、観測の解像度では見えないより小さな分子雲の粒が集まってできている可能性も示唆されました。

この結果を踏まえ研究チームは、周辺に散らばる小さな分子雲の粒を、宇宙ジェットが掃き集めることでまとまった分子雲を作るという形成シナリオを提案しています。

X線連星から噴出する宇宙ジェットは、星の素になる分子雲の形成を促進する働きを持っているようですよ。

X線連星では、コンパクトな天体の重力の影響を受けて恒星の表面からガスが剥ぎ取られ、コンパクトな天体に向かって落ち込んでいくことがあります。

ただ、落ち込んだガスの全てがコンパクトな天体に吸い込まれるわけではなく、その一部は非常に細く絞られて外に向かって噴き出すことになります。

この噴き出したガス流のことを宇宙ジェットといいます。

X線連星が多く存在するのは、星が多く作られる銀河面周辺。

そこには星の材料になるような星間物質と呼ばれるガス状の物質が漂っています。

この星間物質にX線連星から噴き出した宇宙ジェットが衝突すると、星間物質の温度や密度などの状態が変化すると考えられています。

星間物質のうち、低温で密度が高くなったガスは分子雲と呼ばれ、この状態からさらに圧縮され高密度になるとその領域から新たに星が誕生することになります。

ただ、宇宙ジェットは周辺の星間物質を熱することで低温・高密度な分子雲の形成を妨げるという説もあるので、宇宙ジェットが分子雲の形成において果たす役割は、まだ完全には解明されていません。

“SS433”は“わし座”の方向に位置し、光速の26%の速度の宇宙ジェットを噴出しています。

このX線連星が位置しているのは、電波星雲“W50”という巻貝のような形をしたガス状の天体の内部。

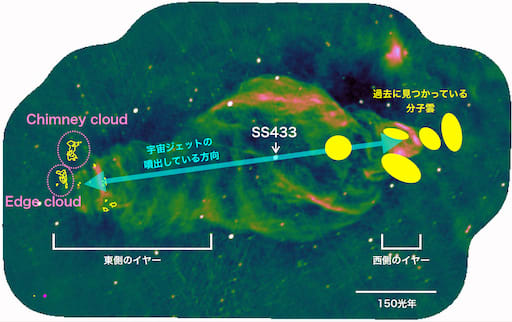

イヤーの周辺に存在する星間物質の観測的研究はこれまでにも盛んに行われていて、特に“SS433”より西側のイヤーの周辺には多数の分子雲が確認されています。(図1中の黄色の楕円領域)

そこで、今回研究チームが注目したのは、これまで分子雲の検出例の無かった東側のイヤー。

野辺山45メートル電波望遠鏡とチリのASTE望遠鏡を用いて観測行い、新たな分子雲の発見を目指すことになります。

研究チームは、これら2つの分子雲を“chimney cloud”、“edge cloud”と命名。

詳しい解析から分かったのは、これらの分子雲はイヤーとの衝突によると思われる特徴的な構造を持っている可能性が高いことでした。

これらの分子雲から放射されている光の種類を詳しく調べてみると、一般的に密度の高い分子雲から放射されるような光が含まれていることも分かってきました。

にもかかわらず、分子から放射されたいくつかの種類の光の情報を組み合わせて行った解析に基づくと、この分子雲は典型的なものに比べ密度が低いという結果が得られることに…

どのような状況を考えれば、これらの結果を矛盾なく説明することができるのでしょうか。

研究チームが考えたのは、発見された分子雲が今回の観測の解像度では見ることのできないような、より小さな分子雲の粒が集まって塊のように見えているということ。

解像度よりも小さい分子雲からの放射の情報は観測によって見逃されてしまうので、解析をすると本当の分子雲の密度よりも過小評価してしまうことが起こります。

なので、今回研究チームが見つけた分子雲も、画像に見られるような大きな塊ではなく、実際にはもっと小さな分子雲が集まっている可能性があるということになります。

先行研究では、宇宙ジェットは周辺に存在する低密度なガスを圧縮して高密度にすることで状態遷移を引き起こし、分子雲を作ることができると考えられています。

でも、このプロセスで分子雲を作る場合、特殊な状況下では、分子雲が作られるまでに必要な時間が、“SS433”から噴出する宇宙ジェットの年齢よりも長いものになってしまいます。

なので、今回発見された分子雲をこの方法で作るのは現実的ではないんですねー

そこで、研究チームが考えたのは、このプロセス以外で宇宙ジェットがまとまった分子雲を作り出す方法でした。

それは、周辺に元々存在していたすぐに星になるほどの質量ではない小さな分子雲の粒を、宇宙ジェットで掃き集めるというもの。(図3)

まるでブロワーで落ち葉を集め掃除するかのように、その空間に散らばっていた分子雲の粒を宇宙ジェットで集めるイメージです。

このような状況は、今回発見された分子雲の特徴である、「より小さな分子雲の粒が集まっている」という解釈とも一致します。

もし、“SS433”から噴出する宇宙ジェットで分子雲の粒を掃き集めて“chimney cloud”や“edge cloud”を作ったのだとすると、宇宙ジェットは太陽の約6000倍もの質量のガスを運ぶことができるほどパワフルなブロワーだといえます。

今回の研究は、宇宙ジェットで直接星間物質を圧縮して分子雲を作り出す以外にも、まとまった質量を持つ分子雲を作り出す方法があるということを、示しているのでしょうね。

さらに、これらの分子雲を詳細に観測していくことで、宇宙ジェットが分子雲の形成と進化に与える影響を明らかにしていくことができるはずです。

また、“SS433”に留まらず、その他の活発なX線連星から噴出する宇宙ジェットとその周辺の星間物質の研究も、現在国内外で進められています。

将来的には、X線連星が天の川銀河の形成と進化にどのくらい、どのように寄与しているのか全貌が明らかになると期待されています。

こちらの記事もどうぞ

この研究を進めているのは、鹿児島大学理工学研究科天の川銀河研究センター所属の酒見はる香研究員と国立天文台、名古屋大学からなる研究チームです。

これらの分子雲の特徴的な構造から分かったのは、宇宙ジェットと相互作用している可能性が高いこと。さらに、これらの分子雲はそれぞれ1つの大きな塊ではなく、観測の解像度では見えないより小さな分子雲の粒が集まってできている可能性も示唆されました。

この結果を踏まえ研究チームは、周辺に散らばる小さな分子雲の粒を、宇宙ジェットが掃き集めることでまとまった分子雲を作るという形成シナリオを提案しています。

X線連星から噴出する宇宙ジェットは、星の素になる分子雲の形成を促進する働きを持っているようですよ。

コンパクトな天体と恒星の連星系

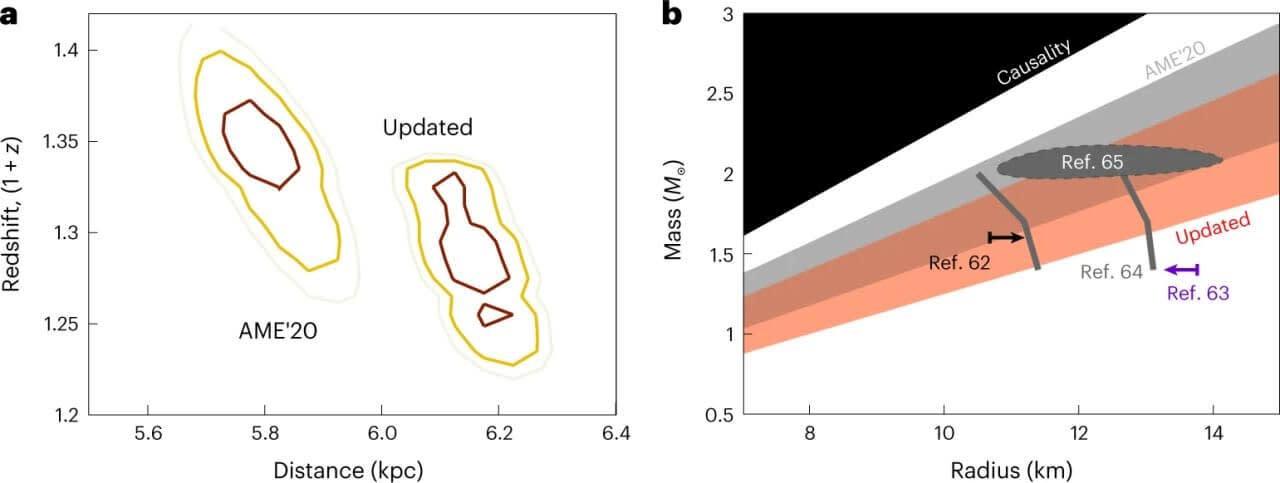

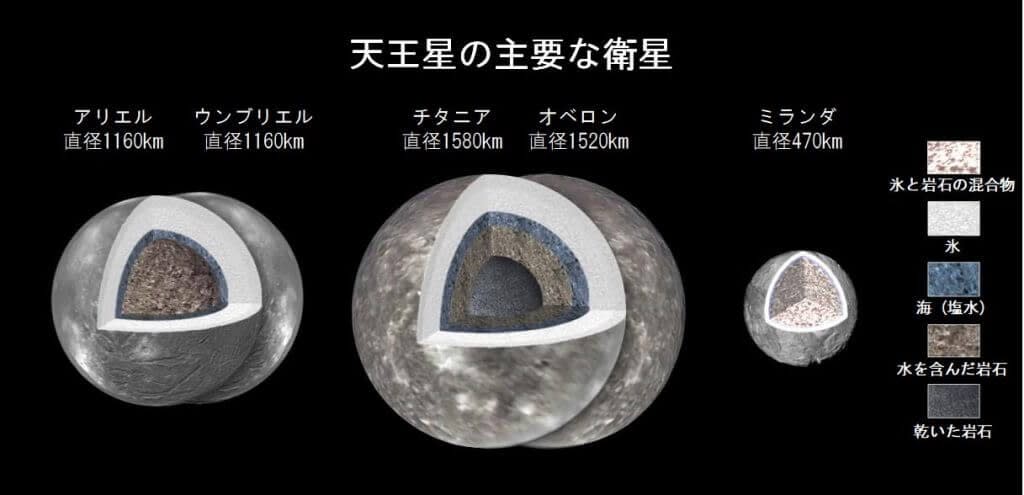

ブラックホールや中性子星などの重くてサイズがコンパクトな天体は、しばしば恒星とペアになって連星系を作っています。太陽の30倍以上重い恒星が、一生の最期に大爆発した後に残される高密度な天体がブラックホール。強い重力のために光さえも逃げ出すことができない。

中性子星は、太陽の10~30倍程度の恒星が、一生の最期に大爆発した後に残される宇宙で最も高密度な天体。主に中性子からなる天体で、ブラックホールと異なり半径10キロ程度の表面が存在し、そこに地球の約50万倍の質量が詰まっていている。一般に強い磁場を持つものが多い。

このような連星系は、X線で明るく輝くのでX線連星と呼ばれています。X線連星では、コンパクトな天体の重力の影響を受けて恒星の表面からガスが剥ぎ取られ、コンパクトな天体に向かって落ち込んでいくことがあります。

ただ、落ち込んだガスの全てがコンパクトな天体に吸い込まれるわけではなく、その一部は非常に細く絞られて外に向かって噴き出すことになります。

この噴き出したガス流のことを宇宙ジェットといいます。

宇宙ジェットが分子雲の形成において果たす役割

X線連星は宇宙ジェットによって物質やエネルギーを遠方に伝播させることで、銀河の組成や進化に影響を及ぼしています。X線連星が多く存在するのは、星が多く作られる銀河面周辺。

そこには星の材料になるような星間物質と呼ばれるガス状の物質が漂っています。

この星間物質にX線連星から噴き出した宇宙ジェットが衝突すると、星間物質の温度や密度などの状態が変化すると考えられています。

星間物質のうち、低温で密度が高くなったガスは分子雲と呼ばれ、この状態からさらに圧縮され高密度になるとその領域から新たに星が誕生することになります。

星間空間に撒き散らされた原子やチリが集まって雲のようになった際、周囲からの紫外線(星間紫外線)が内部まで届かなくなると、紫外線によって分子が壊されなくなるので、原子から分子が作られ始める。そのような雲を“分子雲”と呼ぶ。数光年~数十光年と様々な大きさのものがある。分子雲の中で、自己重力でガスやチリが集まってできた高密度な場所を分子雲コアと呼び、いわゆる星の卵に相当する。分子雲コアがさらに収縮することによって、太陽のような恒星や、それよりもさらに重い星(大質量星)その連星が誕生する。

宇宙ジェットは、周辺の星間物質を圧縮して高密度にし、星の素になる分子雲ができやすい環境を作るという示唆が先行研究から得られています。ただ、宇宙ジェットは周辺の星間物質を熱することで低温・高密度な分子雲の形成を妨げるという説もあるので、宇宙ジェットが分子雲の形成において果たす役割は、まだ完全には解明されていません。

電波星雲の内部に位置するX線連星

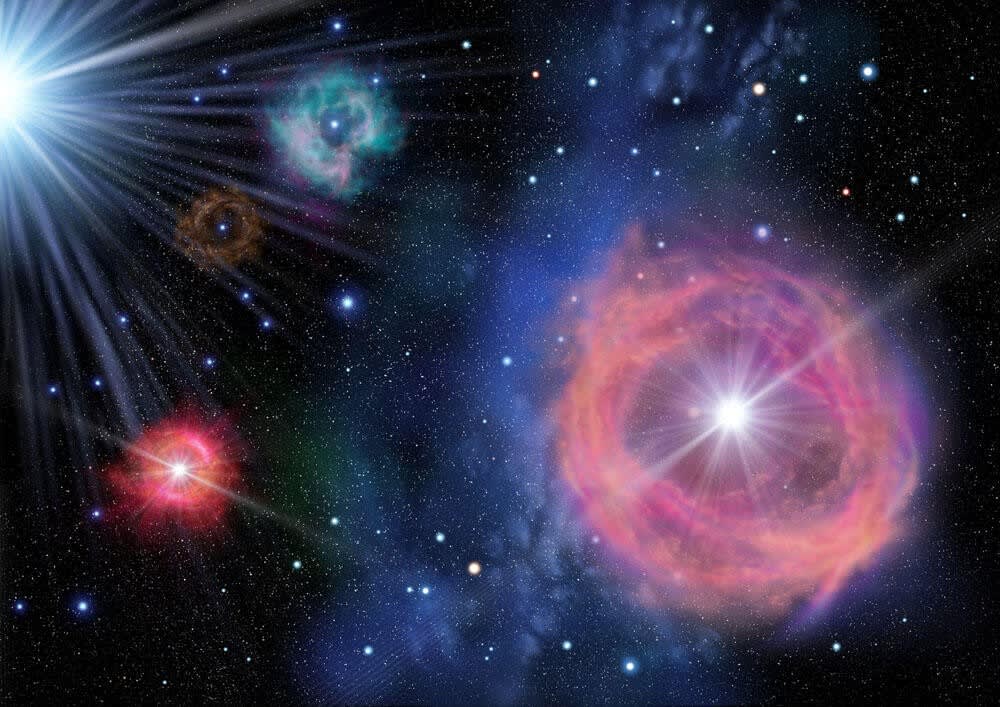

研究チームは、このような宇宙ジェットと星間物質との相互作用を観測的に調査するため、天の川銀河の中で最も活発なX線連星の1つである天体“SS433”に着目。“SS433”は“わし座”の方向に位置し、光速の26%の速度の宇宙ジェットを噴出しています。

このX線連星が位置しているのは、電波星雲“W50”という巻貝のような形をしたガス状の天体の内部。

電波星雲は、星間物質が周辺よりも高い密度で集まり、特に電波の帯域で光を放射し雲のように見えている天体。

この星雲の東西に引き伸ばされたイヤー(ear)と呼ばれる構造は、“SS433”から噴出する宇宙ジェットの表面に対応する構造だと考えられています。イヤーの周辺に存在する星間物質の観測的研究はこれまでにも盛んに行われていて、特に“SS433”より西側のイヤーの周辺には多数の分子雲が確認されています。(図1中の黄色の楕円領域)

そこで、今回研究チームが注目したのは、これまで分子雲の検出例の無かった東側のイヤー。

野辺山45メートル電波望遠鏡とチリのASTE望遠鏡を用いて観測行い、新たな分子雲の発見を目指すことになります。

国立天文台のASTE(アステ)望遠鏡(Atacama Submillimeter Telescope Expreiment = ASTE : アタカマサブミリ波望遠鏡実験)は、南米チリ北部のアタカマ砂漠の標高4860メートルの高地パンパ・ラ・ボラに設置された直径10メートルのサブミリ波望遠鏡。ASTE望遠鏡は、波長1ミリメートル以下の電波(サブミリ波)によって、私たちの肉眼では見ることのできない暗黒の宇宙を観測する。

|

| 図1.X線連星“SS433”(画像中央)とその周辺を取り囲む電波星雲“W50”のイメージ図。黄色の楕円で示される領域では過去に分子雲が発見されている。黄色のコントアで示されているのが今回の研究で発見された新たな分子雲。(Credit: 鹿児島大学) |

観測の解像度では見ることのできない小さな分子雲

観測の結果、研究チームは、東側のイヤーの先端領域に大きな分子雲の塊が2つが存在していることを、初めて明らかにしています。(図1中の黄色コントア、図2)研究チームは、これら2つの分子雲を“chimney cloud”、“edge cloud”と命名。

詳しい解析から分かったのは、これらの分子雲はイヤーとの衝突によると思われる特徴的な構造を持っている可能性が高いことでした。

これらの分子雲から放射されている光の種類を詳しく調べてみると、一般的に密度の高い分子雲から放射されるような光が含まれていることも分かってきました。

にもかかわらず、分子から放射されたいくつかの種類の光の情報を組み合わせて行った解析に基づくと、この分子雲は典型的なものに比べ密度が低いという結果が得られることに…

どのような状況を考えれば、これらの結果を矛盾なく説明することができるのでしょうか。

研究チームが考えたのは、発見された分子雲が今回の観測の解像度では見ることのできないような、より小さな分子雲の粒が集まって塊のように見えているということ。

解像度よりも小さい分子雲からの放射の情報は観測によって見逃されてしまうので、解析をすると本当の分子雲の密度よりも過小評価してしまうことが起こります。

なので、今回研究チームが見つけた分子雲も、画像に見られるような大きな塊ではなく、実際にはもっと小さな分子雲が集まっている可能性があるということになります。

|

| 図2.“W50”東側イヤーの先端に同定された分子雲から放射される電波強度の分布。マゼンタのコントアは東側イヤーの構造を示している。(Credit: 鹿児島大学) |

まとまった質量を持つ分子雲を作り出す方法

では、今回新たに見つかった分子雲は、どのようにして誕生したのでしょうか?先行研究では、宇宙ジェットは周辺に存在する低密度なガスを圧縮して高密度にすることで状態遷移を引き起こし、分子雲を作ることができると考えられています。

でも、このプロセスで分子雲を作る場合、特殊な状況下では、分子雲が作られるまでに必要な時間が、“SS433”から噴出する宇宙ジェットの年齢よりも長いものになってしまいます。

なので、今回発見された分子雲をこの方法で作るのは現実的ではないんですねー

そこで、研究チームが考えたのは、このプロセス以外で宇宙ジェットがまとまった分子雲を作り出す方法でした。

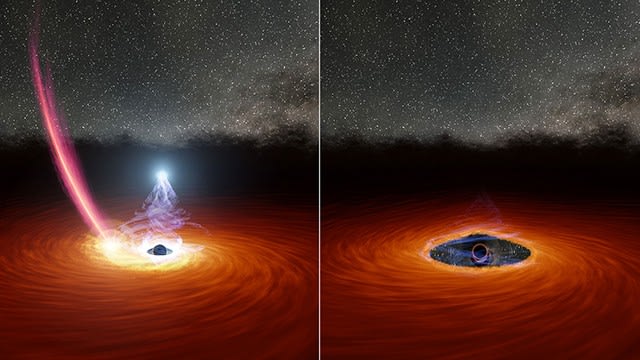

それは、周辺に元々存在していたすぐに星になるほどの質量ではない小さな分子雲の粒を、宇宙ジェットで掃き集めるというもの。(図3)

まるでブロワーで落ち葉を集め掃除するかのように、その空間に散らばっていた分子雲の粒を宇宙ジェットで集めるイメージです。

このような状況は、今回発見された分子雲の特徴である、「より小さな分子雲の粒が集まっている」という解釈とも一致します。

もし、“SS433”から噴出する宇宙ジェットで分子雲の粒を掃き集めて“chimney cloud”や“edge cloud”を作ったのだとすると、宇宙ジェットは太陽の約6000倍もの質量のガスを運ぶことができるほどパワフルなブロワーだといえます。

今回の研究は、宇宙ジェットで直接星間物質を圧縮して分子雲を作り出す以外にも、まとまった質量を持つ分子雲を作り出す方法があるということを、示しているのでしょうね。

X線連星は天の川銀河の形成と進化にどのくらい寄与しているのか

今回の研究では、X線連星から噴出する宇宙ジェットと相互作用しいる可能性の高い新たな分子雲を発見し、その形成過程に関する新たな示唆を与えました。さらに、これらの分子雲を詳細に観測していくことで、宇宙ジェットが分子雲の形成と進化に与える影響を明らかにしていくことができるはずです。

また、“SS433”に留まらず、その他の活発なX線連星から噴出する宇宙ジェットとその周辺の星間物質の研究も、現在国内外で進められています。

将来的には、X線連星が天の川銀河の形成と進化にどのくらい、どのように寄与しているのか全貌が明らかになると期待されています。

|

| 図3.宇宙ジェットで周辺に散らばっている小さな分子雲の粒を掃き集めているイメージ図。(Credit: 国立天文台) |

こちらの記事もどうぞ