周波数が非常に低く、宇宙のあらゆる方向から伝わる重力波“背景重力波(Gravitational Wave Background)”の証拠が得られたとする研究成果が6月28日に発表されました。

このような重力波は、宇宙の特定の方向から伝わるものでした。

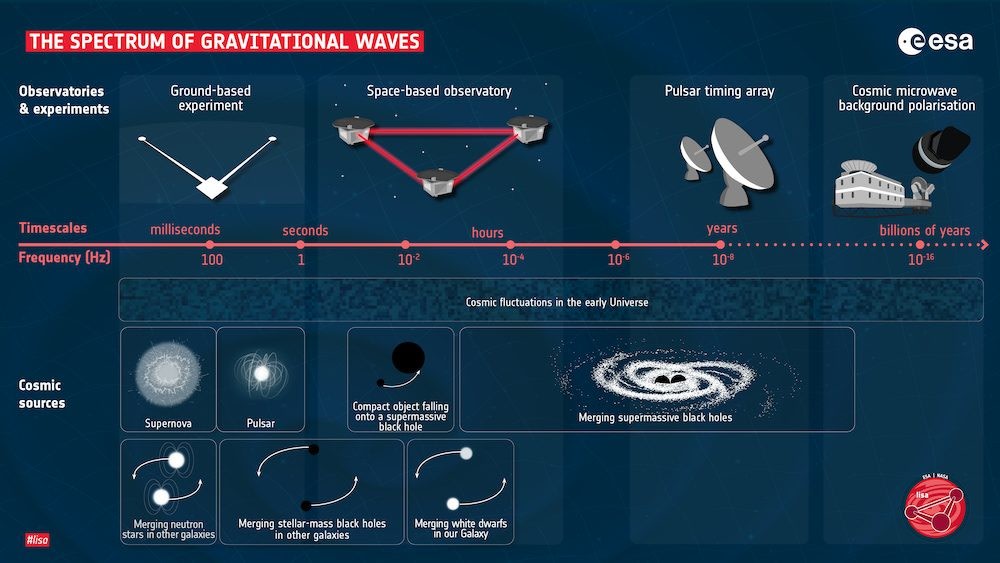

これらの重力波望遠鏡は、10Hz~10kHzの周波数帯で重力波を検出する設計になっています。

一方で、極めて接近した白色矮星同士の連星や、超大質量ブラックホール同士の連星が合体した場合に発生する重力波だと、発生する重力波の周波数は0.0001~1Hzという比較的ゆっくりとした低い周波数になります。

このようなゆっくりとした重力波は、地震波のような地面の振動の周波数に近くなります。

そう、地面の振動の周波数に埋もれてしまい、地上の重力波望遠鏡で観測することが非常に難しくなるわけです。

たとえば、ヨーロッパ宇宙機関は2035年の打ち上げを目指して、宇宙重力波望遠鏡“LISA”の開発を進めています。

“LISA”では3つの衛星が連携し、衛星間でレーザー光を往復させることで干渉計として機能させます。

約250キロの基線長を実現できるので、1mHz(ミリヘルツ)以下の周波数帯で重力波を検出できる感度を持たせるようです。

これによって、超大質量ブラックホール同士の合体に伴う重力波の検出が期待できるんですねー

NANOGravの名称に含まれる“ナノヘルツ重力波”は、数年周期という低い周波数の重力波を示しています。

中性子星は、太陽の10~30倍程度の恒星が、一生の最期に大爆発した後に残される宇宙で最も高密度な天体。

主に中性子からなる天体で、ブラックホールと異なり半径10キロ程度の表面が存在し、そこに地球の約50万倍の質量が詰まっていています(一般に強い磁場を持つものが多い)。

パルサーはその中でも、規則正しいパルス状の可視光線や電波が観測される“天然の発振器”と言える天体。

多くが超高速で自転していて、地球から観測すると非常に短い周期で明滅する規則的な信号がとらえられるので、パルサーと呼ばれています。

パルス状の信号が観測されるのは、パルサーからビーム状に放射されている電磁波の向きが、自転とともに変化しているからだと考えられています。

こうしたパルサーが重力の影響を受けると、パルス信号が観測されるタイミングにズレが生じることがあります。

パルサータイミング法は、このズレを検出して観測を行う手法です。

これまでにパルサーを公転する太陽系外惑星の発見などをもたらしてきました。

今回の研究では、1秒間に数百回という高速で自転するパルサー“ミリ秒パルサー”68個を対象とした15年分の観測データを分析。

すると、ゆっくりと波打ちながら天の川銀河を通過する、数年~数十年周期で振動する低周波重力波の存在を示す証拠が得られました。

この重力波は、特定の超大質量ブラックホールのペアから放出されたものではなく、複数の発生源から放出された重力波が重ね合わさったもの。

NANOGravコラボレーションでは、あらゆる方向から伝わってくる背景重力波だとみています。

NASAなどでは、「パーティーに参加している大勢の声を、一人ひとり区別することなく聞くことに似ている」と表現しています。

今後、NANOGravの成果には、カナダのCHIME望遠鏡による観測データも含まれるようになります。

これにより、銀河同士が衝突する頻度やブラックホール同士が合体する原因、宇宙そのものの形成に関する知見が得られると期待されています。

ナノヘルツ重力波天文学の到来により、背景重力波の研究が始まったといえます。

こちらの記事もどうぞ

この研究は、北米ナノヘルツ重力波観測所“NANOGrav(North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves)”に参加するアメリカ・カナダの190名以上の研究者で構成されたNANOGravコラボレーションが進めています。

|

| 背景重力波の証拠が得られたとするNANOGravコラボレーションの研究成果のイメージ図。(Credit: NANOGrav collaboration; Aurore Simonet) |

時空間の歪みを遠くまで波のように伝える重力波

時空間の歪みを遠くまで波のように伝える重力波は、ブラックホールなど質量の大きな天体が運動することで生じると考えられています。一般相対性理論によると、中性子星のような高密度な天体の周りでは時空(時間と空間)が歪んでいる。このような高密度な天体が運動することで、歪みが波として宇宙空間に伝播する。これを重力波という。

2015年以降、アメリカの“LIGO”や欧州重力波観測所の“Virgo”といった重力波望遠鏡の観測によって、比較的軽い恒星質量ブラックホール同士の合体などに伴って放出されたとみられる重力波が、何度も検出されてきました。このような重力波は、宇宙の特定の方向から伝わるものでした。

恒星質量ブラックホールは、大質量星が超新星爆発を起こした後に誕生する、太陽の数倍~数十倍程度の質量を持つブラックホール。宇宙に多数存在している。

ただ、超大質量ブラックホール同士の連星が合体する前に放出されるような低い周波数の重力波は、地球上の検出器ではとらえることができません。超大質量ブラックホールは、太陽の数十万~数十億倍以上もの質量を持つブラックホール。ほぼ全ての銀河の中心には、このような大きなブラックホールが存在すると考えられている。

それは、地上の重力波望遠鏡がターゲットにしているのは、互いの周りを回るような激しい公転天体からの1秒間に数十回から数千回もの重力波だからです。これらの重力波望遠鏡は、10Hz~10kHzの周波数帯で重力波を検出する設計になっています。

一方で、極めて接近した白色矮星同士の連星や、超大質量ブラックホール同士の連星が合体した場合に発生する重力波だと、発生する重力波の周波数は0.0001~1Hzという比較的ゆっくりとした低い周波数になります。

このようなゆっくりとした重力波は、地震波のような地面の振動の周波数に近くなります。

そう、地面の振動の周波数に埋もれてしまい、地上の重力波望遠鏡で観測することが非常に難しくなるわけです。

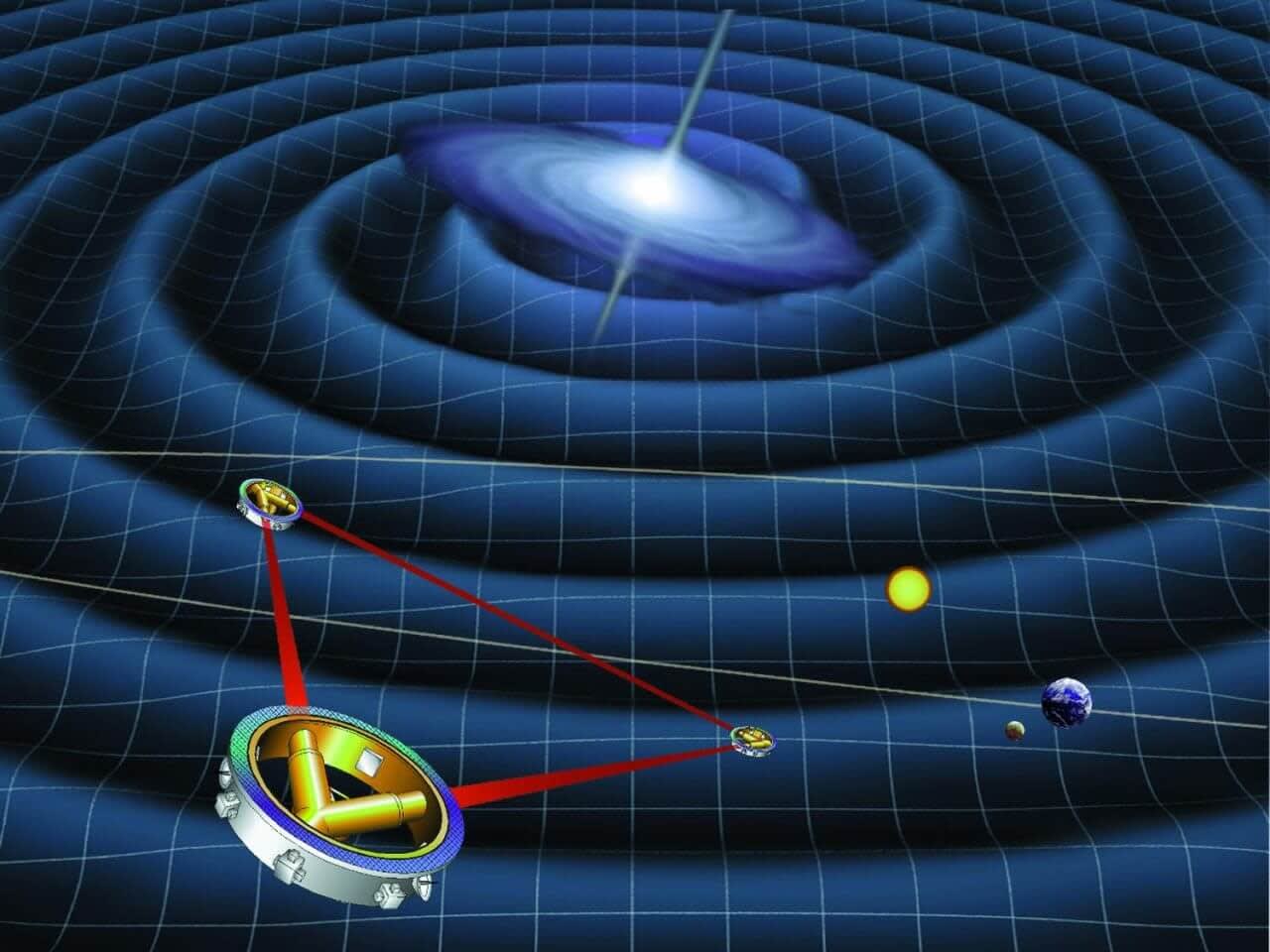

たとえば、ヨーロッパ宇宙機関は2035年の打ち上げを目指して、宇宙重力波望遠鏡“LISA”の開発を進めています。

“LISA”では3つの衛星が連携し、衛星間でレーザー光を往復させることで干渉計として機能させます。

約250キロの基線長を実現できるので、1mHz(ミリヘルツ)以下の周波数帯で重力波を検出できる感度を持たせるようです。

これによって、超大質量ブラックホール同士の合体に伴う重力波の検出が期待できるんですねー

複数の発生源から放出された重力波が重ね合わさった背景重力波

NANOGravコラボレーションでは、グリーンバンク天文台やアレシボ天文台の電波望遠鏡、カール・ジャンスキー超大型干渉電波望遠鏡群(VLA)で取得したデータをもとに、中性子星の一種“パルサー”を利用した“パルサータイミング法(パルサータイミングアレイ)”と呼ばれる手法で、低周波重力波が存在する証拠の検出を試みてきました。NANOGravの名称に含まれる“ナノヘルツ重力波”は、数年周期という低い周波数の重力波を示しています。

中性子星は、太陽の10~30倍程度の恒星が、一生の最期に大爆発した後に残される宇宙で最も高密度な天体。

主に中性子からなる天体で、ブラックホールと異なり半径10キロ程度の表面が存在し、そこに地球の約50万倍の質量が詰まっていています(一般に強い磁場を持つものが多い)。

パルサーはその中でも、規則正しいパルス状の可視光線や電波が観測される“天然の発振器”と言える天体。

多くが超高速で自転していて、地球から観測すると非常に短い周期で明滅する規則的な信号がとらえられるので、パルサーと呼ばれています。

パルス状の信号が観測されるのは、パルサーからビーム状に放射されている電磁波の向きが、自転とともに変化しているからだと考えられています。

こうしたパルサーが重力の影響を受けると、パルス信号が観測されるタイミングにズレが生じることがあります。

パルサータイミング法は、このズレを検出して観測を行う手法です。

これまでにパルサーを公転する太陽系外惑星の発見などをもたらしてきました。

| NANOGravコラボレーションによる今回の研究成果を解説した動画(英語)。(Credit: National Science Foundation) |

すると、ゆっくりと波打ちながら天の川銀河を通過する、数年~数十年周期で振動する低周波重力波の存在を示す証拠が得られました。

この重力波は、特定の超大質量ブラックホールのペアから放出されたものではなく、複数の発生源から放出された重力波が重ね合わさったもの。

NANOGravコラボレーションでは、あらゆる方向から伝わってくる背景重力波だとみています。

NASAなどでは、「パーティーに参加している大勢の声を、一人ひとり区別することなく聞くことに似ている」と表現しています。

今後、NANOGravの成果には、カナダのCHIME望遠鏡による観測データも含まれるようになります。

これにより、銀河同士が衝突する頻度やブラックホール同士が合体する原因、宇宙そのものの形成に関する知見が得られると期待されています。

ナノヘルツ重力波天文学の到来により、背景重力波の研究が始まったといえます。

こちらの記事もどうぞ