地球はその歴史の中で、表面全体が氷河に覆われる“全球凍結(スノーボールアース)”が何度か起こったと推定されています。

でも、なぜ全球凍結が起きたのか、またどのようにして“解凍”されたのかについてのメカニズムは、ほとんど分かっていません。

今回の研究では、約7億年前に起こったとされる全球凍結レベルの極端な氷河期“スターディアン氷期”の発生原因を、地質記録とシミュレーションによって調査しています。

その結果、分かってきたのは、火山からの二酸化炭素放出量が少なく、岩石の風化による二酸化炭素の吸収が多かったこと。

これにより、大気中の二酸化炭素が現在の半分以下にまで減少したことが、スターディアン氷期が発生した原因だと推定しています。

興味深いことに、この状況は遠い未来に地球で起こる状況と似ているようです。

赤道さえも分厚い氷床に覆われる極端な氷期“全球凍結”

初期の人類やマンモスがいた時代、地球の平均気温は現在よりも低く、南北の極地やその周辺では氷河が発達していました。

この時代は“氷期(氷河期)”と呼ばれています。

一方、地球の誕生から現在までという極めて長い時間スケールで見てみると、さらに激しい氷期が何度かあったことが分かっています。

人類が経験したことのある氷期では、氷床の領域は緯度にしてせいぜい40~60度の範囲を覆う程度のです。

でも、最も激しい氷期では、赤道さえも分厚い氷床に覆われていたと考えられています。

この極端な氷期は“全球凍結”または“スノーボールアース”と呼ばれています。

当初、全球凍結については懐疑的な見方が大勢でした。

それが、現在では発生自体はほぼ疑いようがないと見られていて、議論の主軸は発生回数や規模にシフトしている状況です。

ただ、地質記録という間接的な証拠に頼る研究手法なので、全球凍結が起きた原因や、全球凍結が終わる“解凍”の理由など、メカニズムについてはほとんど理解がされていませんでした。

全球凍結の中でも最も規模が激しかった氷期

今回の研究では、今から約7億1700万年前~6億6100万年前にかけて起こったとされている“スターディアン氷期”について、その発生原因についての調査を行っています。

スターディアン氷期は、全球凍結の中でも最も規模が激しかったと考えられている氷期の一つ。

約5700万年間続いたという期間の長さもで注目されています。

一方で、スターディアン氷期は、他の全球凍結と比べて原因を比較的特定しやすいと考えられている氷期でもあるんですねー

まず、他のいくつかの全球凍結は、発生自体が疑われるほど地質記録が不足しています。

また、スターディアン氷期よりも新しい時代の氷期の場合、植物の地上への進出など生物の影響を無視できなくなります。

特に植物は、光合成のプロセスを通して温室効果ガスの二酸化炭素を吸収するため、地球環境に影響を与えます。

ただ、生物の影響を推定することは、不確定要素が多くなるので極めて困難になります。

一方、スターディアン氷期の前後の時代の地上には、植物を含めあらゆる生物がまだ進出していないと考えられています。

なので、スターディアン氷期の発生や解除の原因は、純粋に地学的現象のみを考慮すればよいことになります。

このことは、生物の関与を推定するよりも、ずっと易しいことを意味します。

この研究では、地質記録を元に大陸移動に関するモデルを作成。

スターディアン氷期の前後における大陸の配置や海の深さ、そこから推定される火山活動の規模など、気温に関係するいくつかの因子を計算しています。

この時代は、地球のほぼすべての大陸が集合してできた“ロディニア大陸”が、分裂を開始した時期に当たると考えられています。

そして、プレートテクトニクスの状況と地球表面の構造が、大きく変化した時期でもあります。

全球凍結の原因は岩石の風化作用と中央海嶺の活動の低下

シミュレーションの結果、プレート(地殻)を生み出す中央海嶺の火山活動の低下と、大陸で起こった岩石の風化作用の組み合わせによって、大気中の二酸化炭素濃度が低下したことが、スターディアン氷期の直接的な原因だと推定されました。

特に、中央海嶺の活動状況は、今回のモデルでスターディアン氷期の主因として新たに挙げられたものでした。

大陸で起こった岩石の風化作用は、この研究以前からスターディアン氷期の原因として注目されていました。

その中でも注目されていたのは、スターディアン氷期の直前に当たる約7憶1800万年前から約200万年持続し、“フランクリン巨大火成岩岩石区(Franklin Large Igneous Province)”を作った大規模な火山活動でした。

現在、フランクリン巨大火成岩岩石区があるのはカナダ北部の北極圏。

でも、7億年前の噴火当時には、赤道付近にあったと考えられています。

火山活動で大量に噴出したマグマは、玄武岩となって大陸の表面を覆いますが、その後の風化作用によって二酸化炭素を吸収する化学反応を起こします。

ただ、フランクリン巨大火成岩岩石区の風化作用だけでは、スターディアン氷期が引き起こされるほど二酸化炭素濃度が低下しないことも分かっていました。

そこで、今回研究チームが考えたのは、風化作用に加えて中央海嶺の活動が低下したことが、二酸化炭素濃度の低下が起こる追加の原因であることでした。

中央海嶺は、マントルから湧き上がってきた物質が新しいプレート(海洋地殻)となる現場。

そこでは、継続した火山活動と二酸化炭素の放出があります。

でも、スターディアン氷期が起こった当時は、ちょうどロディニア大陸が分裂をしている時期でした。

この分裂によって、プレートの配列が変化しプレート運動が減速。

これにより、プレートを新たに生み出す中央海嶺の活動と、それに伴う二酸化炭素の放出量が大きく低下したことが、今回のモデルから推定されました。

その結果、二酸化炭素の放出量は1年あたり900万トン(炭素量換算)と、現在の約3分の1にまで低下。

風化作用と火山活動の低下によって、大気中の二酸化炭素濃度は約0.2%と、現在の半分以下まで低下してしまいます。

研究チームでは、この二酸化炭素濃度の低下が温室効果を大きく低下させたことで、赤道まで凍結するスターディアン氷期を発生させたと考えています。

約5700万年という長期間続いた原因も、風化作用や火山活動の低下が長期にわたって続いたことに原因があるようです。

この研究が示しているのは、人為的な二酸化炭素の放出が現在の急激な気候変動を招いているように、地球の平均気温が二酸化炭素の濃度に対して、どれほど敏感に反応するのかということ。

一方、スターディアン氷期が終了したのは、風化が進行して岩石がそれ以上二酸化炭素を吸収できなくなったことや、中央海嶺の活動が活発化したこと、大陸同士の衝突による陸上の火山活動が加わったことで大気中の二酸化炭素濃度が上昇したことが原因のようです。。

ただ、今回のモデルでは、スターディアン氷期の終了時期に関するパラメーターが不足しています。

なので、この推定についてはさらなる研究が必要となります。

地球が再び全球凍結の時代を迎える日

研究チームでは、今回の研究を踏まえて、遠い未来の地球で起こるであろう全球凍結にも言及しています。

今から2億5000万年後、大陸は再び一つに集合して超大陸“パンゲア・ウィルティマ大陸”を形成すると考えられています。

この頃、太陽活動の上昇や赤道付近に陸地が集中することにより、気温が大きく上昇することが推定されています。

この通りのことが起こると、生存可能な気温を大幅に超えてしまうので哺乳類は絶滅するはずです。

ただ、大陸同士の衝突でプレート運動が遅くなり、中央海嶺の活動が再び低下するんですねー

これにより、“パンゲア・ウルティマ大陸”が形成される頃には、逆に全球凍結が起こるのではないかと考えています。

直近の未来の気候変動は、明らかに人為的な活動によるものです。

でも、2億5000万年後の遠い未来では、地球が再び全球凍結の時代を迎えているのかもしれませんよ。

こちらの記事もどうぞ

でも、なぜ全球凍結が起きたのか、またどのようにして“解凍”されたのかについてのメカニズムは、ほとんど分かっていません。

今回の研究では、約7億年前に起こったとされる全球凍結レベルの極端な氷河期“スターディアン氷期”の発生原因を、地質記録とシミュレーションによって調査しています。

その結果、分かってきたのは、火山からの二酸化炭素放出量が少なく、岩石の風化による二酸化炭素の吸収が多かったこと。

これにより、大気中の二酸化炭素が現在の半分以下にまで減少したことが、スターディアン氷期が発生した原因だと推定しています。

興味深いことに、この状況は遠い未来に地球で起こる状況と似ているようです。

この研究は、シドニー大学のAdriana Dutkiewiczさんたちの研究チームが進めています。

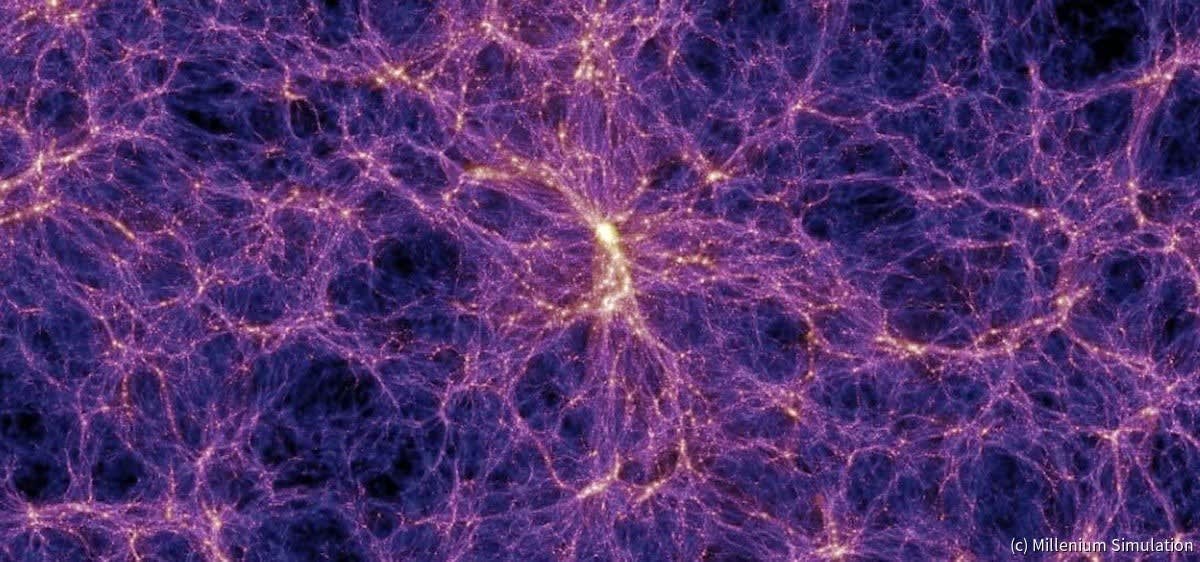

|

| 図1.全球凍結した地球のイメージ図。(Credit: Oleg Kuznetsov) |

赤道さえも分厚い氷床に覆われる極端な氷期“全球凍結”

初期の人類やマンモスがいた時代、地球の平均気温は現在よりも低く、南北の極地やその周辺では氷河が発達していました。

この時代は“氷期(氷河期)”と呼ばれています。

一方、地球の誕生から現在までという極めて長い時間スケールで見てみると、さらに激しい氷期が何度かあったことが分かっています。

人類が経験したことのある氷期では、氷床の領域は緯度にしてせいぜい40~60度の範囲を覆う程度のです。

でも、最も激しい氷期では、赤道さえも分厚い氷床に覆われていたと考えられています。

この極端な氷期は“全球凍結”または“スノーボールアース”と呼ばれています。

当初、全球凍結については懐疑的な見方が大勢でした。

それが、現在では発生自体はほぼ疑いようがないと見られていて、議論の主軸は発生回数や規模にシフトしている状況です。

ただ、地質記録という間接的な証拠に頼る研究手法なので、全球凍結が起きた原因や、全球凍結が終わる“解凍”の理由など、メカニズムについてはほとんど理解がされていませんでした。

全球凍結の中でも最も規模が激しかった氷期

今回の研究では、今から約7億1700万年前~6億6100万年前にかけて起こったとされている“スターディアン氷期”について、その発生原因についての調査を行っています。

スターディアン氷期は、全球凍結の中でも最も規模が激しかったと考えられている氷期の一つ。

約5700万年間続いたという期間の長さもで注目されています。

一方で、スターディアン氷期は、他の全球凍結と比べて原因を比較的特定しやすいと考えられている氷期でもあるんですねー

まず、他のいくつかの全球凍結は、発生自体が疑われるほど地質記録が不足しています。

また、スターディアン氷期よりも新しい時代の氷期の場合、植物の地上への進出など生物の影響を無視できなくなります。

特に植物は、光合成のプロセスを通して温室効果ガスの二酸化炭素を吸収するため、地球環境に影響を与えます。

ただ、生物の影響を推定することは、不確定要素が多くなるので極めて困難になります。

一方、スターディアン氷期の前後の時代の地上には、植物を含めあらゆる生物がまだ進出していないと考えられています。

なので、スターディアン氷期の発生や解除の原因は、純粋に地学的現象のみを考慮すればよいことになります。

このことは、生物の関与を推定するよりも、ずっと易しいことを意味します。

この研究では、地質記録を元に大陸移動に関するモデルを作成。

スターディアン氷期の前後における大陸の配置や海の深さ、そこから推定される火山活動の規模など、気温に関係するいくつかの因子を計算しています。

この時代は、地球のほぼすべての大陸が集合してできた“ロディニア大陸”が、分裂を開始した時期に当たると考えられています。

そして、プレートテクトニクスの状況と地球表面の構造が、大きく変化した時期でもあります。

全球凍結の原因は岩石の風化作用と中央海嶺の活動の低下

シミュレーションの結果、プレート(地殻)を生み出す中央海嶺の火山活動の低下と、大陸で起こった岩石の風化作用の組み合わせによって、大気中の二酸化炭素濃度が低下したことが、スターディアン氷期の直接的な原因だと推定されました。

特に、中央海嶺の活動状況は、今回のモデルでスターディアン氷期の主因として新たに挙げられたものでした。

|

| 図2.フランクリン巨大火成岩岩石区の写真。(Credit: Mike Beauregard) |

その中でも注目されていたのは、スターディアン氷期の直前に当たる約7憶1800万年前から約200万年持続し、“フランクリン巨大火成岩岩石区(Franklin Large Igneous Province)”を作った大規模な火山活動でした。

現在、フランクリン巨大火成岩岩石区があるのはカナダ北部の北極圏。

でも、7億年前の噴火当時には、赤道付近にあったと考えられています。

火山活動で大量に噴出したマグマは、玄武岩となって大陸の表面を覆いますが、その後の風化作用によって二酸化炭素を吸収する化学反応を起こします。

ただ、フランクリン巨大火成岩岩石区の風化作用だけでは、スターディアン氷期が引き起こされるほど二酸化炭素濃度が低下しないことも分かっていました。

|

| 図3.今回のモデルで推定された二酸化炭素放出量。検討したモデルの1つ(オレンジ色の帯)では、スターディアン表記(中央の太い水色の帯)に二酸化炭素放出量が大幅に減ったことが推定された。(Credit: Adriana Dutkiewicz, et al., Geology (2024) 図2よりトリミング) |

中央海嶺は、マントルから湧き上がってきた物質が新しいプレート(海洋地殻)となる現場。

そこでは、継続した火山活動と二酸化炭素の放出があります。

でも、スターディアン氷期が起こった当時は、ちょうどロディニア大陸が分裂をしている時期でした。

この分裂によって、プレートの配列が変化しプレート運動が減速。

これにより、プレートを新たに生み出す中央海嶺の活動と、それに伴う二酸化炭素の放出量が大きく低下したことが、今回のモデルから推定されました。

その結果、二酸化炭素の放出量は1年あたり900万トン(炭素量換算)と、現在の約3分の1にまで低下。

風化作用と火山活動の低下によって、大気中の二酸化炭素濃度は約0.2%と、現在の半分以下まで低下してしまいます。

研究チームでは、この二酸化炭素濃度の低下が温室効果を大きく低下させたことで、赤道まで凍結するスターディアン氷期を発生させたと考えています。

約5700万年という長期間続いた原因も、風化作用や火山活動の低下が長期にわたって続いたことに原因があるようです。

この研究が示しているのは、人為的な二酸化炭素の放出が現在の急激な気候変動を招いているように、地球の平均気温が二酸化炭素の濃度に対して、どれほど敏感に反応するのかということ。

一方、スターディアン氷期が終了したのは、風化が進行して岩石がそれ以上二酸化炭素を吸収できなくなったことや、中央海嶺の活動が活発化したこと、大陸同士の衝突による陸上の火山活動が加わったことで大気中の二酸化炭素濃度が上昇したことが原因のようです。。

ただ、今回のモデルでは、スターディアン氷期の終了時期に関するパラメーターが不足しています。

なので、この推定についてはさらなる研究が必要となります。

地球が再び全球凍結の時代を迎える日

研究チームでは、今回の研究を踏まえて、遠い未来の地球で起こるであろう全球凍結にも言及しています。

今から2億5000万年後、大陸は再び一つに集合して超大陸“パンゲア・ウィルティマ大陸”を形成すると考えられています。

この頃、太陽活動の上昇や赤道付近に陸地が集中することにより、気温が大きく上昇することが推定されています。

この通りのことが起こると、生存可能な気温を大幅に超えてしまうので哺乳類は絶滅するはずです。

ただ、大陸同士の衝突でプレート運動が遅くなり、中央海嶺の活動が再び低下するんですねー

これにより、“パンゲア・ウルティマ大陸”が形成される頃には、逆に全球凍結が起こるのではないかと考えています。

直近の未来の気候変動は、明らかに人為的な活動によるものです。

でも、2億5000万年後の遠い未来では、地球が再び全球凍結の時代を迎えているのかもしれませんよ。

こちらの記事もどうぞ