2020年7月30日(木)20時50分(日本時間)、フロリダ州ケープカナベラル空軍ステーションから、NASAの火星探査機“Mars 2020/Perseverance(パーサヴィアランス)”が打ち上げられました。

57分後に宇宙船“Mars 2020”は予定通りアトラスVロケットから切り離され、火星へ向かう軌道に乗ったことを確認、打ち上げは成功。

ただ、NASAが発表したのは、探査車“パーサヴィアランス”を搭載した“Mars 2020”に技術的問題が発生したこと。

“Mars 2020”は現在、最低限のシステムのみを使う“セーフモード”飛行しています。

“セーフモード”に入った原因は、地球の影の中にいる間、機体の一部が想定よりも冷えたこと。

現在、NASAでは“Mars 2020”の健全性の全面的な評価を完了させているところ、火星へのたびに向けた計画通りの設定に戻れるよう取り組んでいます。

“パーサヴィアランス”は、世界の惑星探査のトップを走るNASAジェット推進研究所(JPL)が開発した火星探査車。

火星に生命が存在した直接的な証拠につながる物質を探し、10年以上かけて地球に持ち帰る、史上初の火星サンプルリターンを狙うミッションです。

“パーサヴィアランス”を打ち上げるのはアトラスVロケット。

2012年に火星に着陸して今なお探査を続けている“マーズ・リコナサンス・ラボラトリ”や“キュリオシティ”をはじめ、これまで何度も探査機の打ち上げを成功させてきたロケットです。

およそ7か月にわたる4億9700万キロの航海を経て、火星の表面に降り立つのは2021年2月18日の予定。

“パーサヴィアランス”が着陸を目指す地点は、火星の北半球の低緯度帯イシディス平原にあるジェゼロクレーターの西の端、北緯19度・東経78度になります。

直径はおよそ45キロのジェゼロクレーターは、約35億年前に形成され、かつては湖だったと考えられています。

堆積物の多い河口付近にできる三角州のような地形が存在していて、ここに生命の痕跡が存在すると期待されています。

ミッション最大の目標は火星生命の痕跡

“パーサヴィアランス”にとって最大の目標は、生命が存在した証拠となる火星の古代微生物の痕跡を探すことです。

生命の痕跡は岩石の中に閉じ込められているはず。

“パーサヴィアランス”はジェゼロクレーターの縁に沿って炭酸塩の堆積物を探査することになります。

炭酸塩は、地球上ではストロマトライトという藻類の死骸と泥が堆積してできた岩石に含まれています。

なので、火星でストロマトライトを確認できれば、生命が存在した直接的な証拠になるんですねー

“パーサヴィアランス”は、すでに火星で探査を行っている“キュリオシティ”と形状や機能がよく似ています。

ただ、“キュリオシティ”の目的は、生命を維持できる環境の探査。

それに対して“パーサヴィアランス”は、生命の存在そのものに迫ることを目的にしています。

それぞれ、探査目的が大きく異なっています。

さらに、“パーサヴィアランス”には、火星の薄い大気中を飛行するヘリコプター“インジェニュイティ(Ingenuity)”が搭載されています。

“シャーロック”と“ワトソン”がサンプルの質を見極める

“パーサヴィアランス”に搭載された観測機器の中でも生命の痕跡探しのカギになるのが、ロボットアーム先端に取り付けられた顕微鏡です。

顕微鏡は“シャーロック”といい、相棒となる記録カメラの名が“ワトソン”。

このコンビにより、採取した火星の表土サンプルに含まれる有機物を調査し、サンプルの重要性を決定づけられます。

他にも、自立走行など火星での活動をサポートするためのカメラや科学観測用カメラなど。

“パーサヴィアランス”に搭載されているのはカメラだけでも23台…

走る研究室ともいえる多機能さによって火星探査を進めていきますが、このミッションはサンプルリターンなので“パーサヴィアランス”単独では完結しません。

7月30日の打ち上げは、これから10年に及ぶ史上初の火星サンプルリターン計画の始まりになるんですねー

史上初の火星からのサンプルリターン

“パーサヴィアランス”は火星で採取したサンプルをチューブ状の容器に収めると、それを地表に置いて他の場所へ移動していきます。

地表に放置された容器は、2026年にヨーロッパ宇宙機関が開発する回収ローバーによって拾い集められる予定。

最大で30本、合計600グラムほどのサンプルは、NASA開発の帰還ロケットに積み込まれ火星軌道上で待機する地球帰還機まで送られます。

その後、地球帰還機は2年かけて地球に到達し、サンプルを収めたカプセルを地球に投下。

いくつもの機体をリレーして、2030年代の初めに“パーサヴィアランス”が採取した火星のサンプルが地球に届くわけです。

節約するはずが膨らんだ開発コスト

火星からのサンプルリターンで目標としているのは、生命そのもの、あるいは微生物が生成した物質からできた鉱物など、生命が存在した痕跡を見つけることです。

ただ、どれほど探査車を多機能にしても、搭載できる観測機器は限られてしまいます。

そのため、何とかして地球までサンプルを持ち帰りたくなります。

“パーサヴィアランス”の開発では、そのために新たにサンプル採取機構などを開発することに…

多くのハードウェアを“キュリオシティ”と共通化し、開発コストや日数を抑えていましたが、当初15億ドルだった開発コストは、“キュリオシティ”に迫る24億ドルまで膨らんでしまいます。

開発も難航が続き、打ち上げが迫る2019年10月の段階でも不具合の解消に迫られている状態でした。

不具合はミッションの最重要部分になる、サンプル容器(チューブ)に火星の表土を収める工程で停止してしまうというもの。

試行錯誤の末、容器を熱して汚れや微生物などを除去する作業が原因だと分かります。

結果的に、この除去作業の手順を変更。

ようやく、サンプルをしっかりとチューブに収めることができるようになります。

火星探査レースの新たな段階へ

“パーサヴィアランス”の打ち上げは、火星探査における新たな競争の始まりでもあります。

1960年以降、アメリカとソ連の間では、月、火星、金星などへの熾烈な惑星探査レースが行われてきました。

ソ連の崩壊を経て、1997年に史上初の火星探査車“ソジャーナ”の着陸、運用をNASAが成功させて以来、トップを走るのはアメリカでした。

2000年代になると、火星探査におけるNASAの存在感はさらに高まることに。

双子の探査車“スピリット”と“オポチュニティ”。“オポチュニティ”は地球外での陸上走行距離の新記録を樹立している。

そして“キュリオシティ”や火星の地質探査機“インサイト”と、次々と探査機の着陸に成功し、成果を上げていきます。

でも、2020年7月23日には中国初の火星探査機“天問一号”が、2021年の火星到達を目指して打ち上げ。

NASAが数十年かけてきた火星周回機と着陸機の運用技術を、中国の“天問一号”が一気に実証しようとしています。

さらに、2020年代後半には、“天問二号”による火星からのサンプルリターンも計画しています。

火星探査におけるサンプルリターンという史上初の快挙、そして生命の痕跡の発見。

火星探査レースに中国がどのように絡んでくるのか?

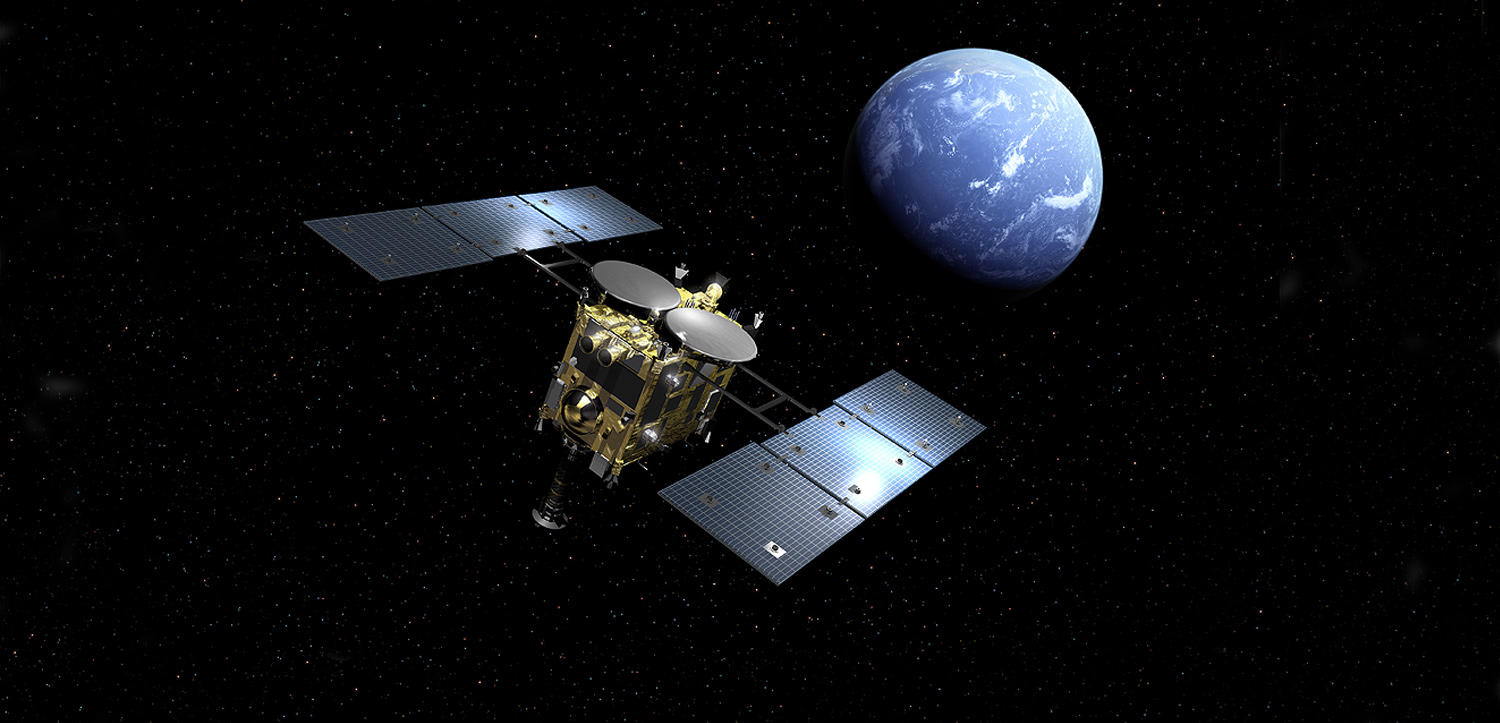

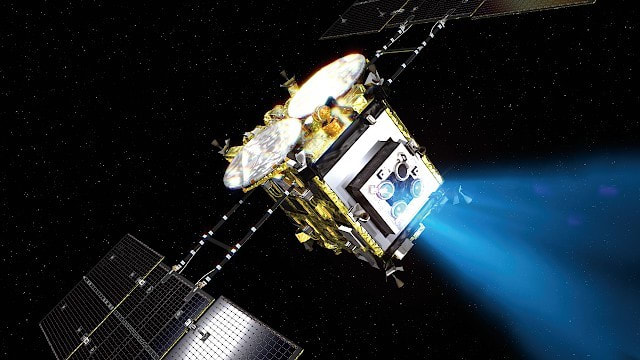

ちなみに、日本のJAXAも火星の衛星フォボスからのサンプルリターンを進めていて、探査機の打ち上げは2024年。

フォボスのサンプルが地球に届くのは2029年になるようですよ。

こちらの記事もどうぞ

57分後に宇宙船“Mars 2020”は予定通りアトラスVロケットから切り離され、火星へ向かう軌道に乗ったことを確認、打ち上げは成功。

ただ、NASAが発表したのは、探査車“パーサヴィアランス”を搭載した“Mars 2020”に技術的問題が発生したこと。

“Mars 2020”は現在、最低限のシステムのみを使う“セーフモード”飛行しています。

“セーフモード”に入った原因は、地球の影の中にいる間、機体の一部が想定よりも冷えたこと。

現在は地球の影から出て、温度は通常の範囲内に戻っている。

“セーフモード”では、管制センターから新しい指令を受けるまで、最低限のシステムのみが稼働した状態で飛行が続きます。現在、NASAでは“Mars 2020”の健全性の全面的な評価を完了させているところ、火星へのたびに向けた計画通りの設定に戻れるよう取り組んでいます。

|

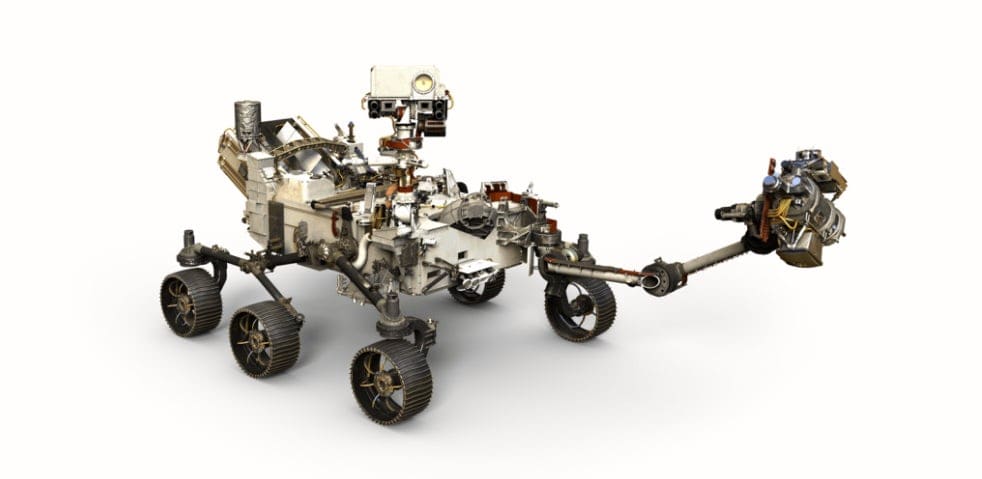

| 火星に着陸した探査車“パーサヴィアランス”のイメージ図。大きさは、奥行き3メートル、幅2.7メートル、高さ2.2メートル。(Credit: NASA/JPL-Caltech) |

火星に生命が存在した直接的な証拠につながる物質を探し、10年以上かけて地球に持ち帰る、史上初の火星サンプルリターンを狙うミッションです。

“パーサヴィアランス”を打ち上げるのはアトラスVロケット。

2012年に火星に着陸して今なお探査を続けている“マーズ・リコナサンス・ラボラトリ”や“キュリオシティ”をはじめ、これまで何度も探査機の打ち上げを成功させてきたロケットです。

およそ7か月にわたる4億9700万キロの航海を経て、火星の表面に降り立つのは2021年2月18日の予定。

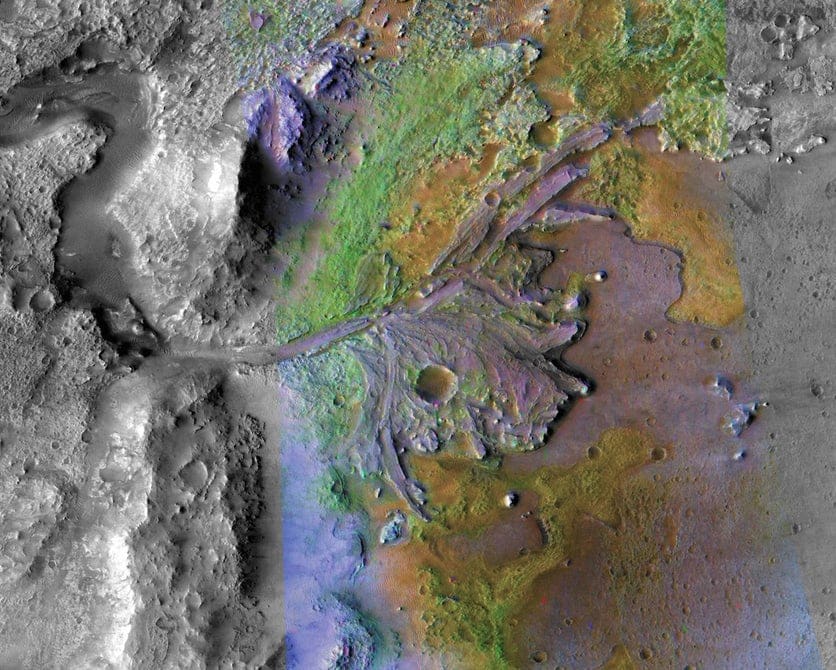

“パーサヴィアランス”が着陸を目指す地点は、火星の北半球の低緯度帯イシディス平原にあるジェゼロクレーターの西の端、北緯19度・東経78度になります。

直径はおよそ45キロのジェゼロクレーターは、約35億年前に形成され、かつては湖だったと考えられています。

堆積物の多い河口付近にできる三角州のような地形が存在していて、ここに生命の痕跡が存在すると期待されています。

|

| 火星を周回する探査機“マーズ・リコナサンス・オービター”が撮影した“パーサヴィアランス”の着陸地点付近。画像右側の少し平らに見える領域がジェゼロクレーターの内部。このクレーターには水が長期間存在したことで粘土の厚い層があると思われる。(Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU) |

ミッション最大の目標は火星生命の痕跡

“パーサヴィアランス”にとって最大の目標は、生命が存在した証拠となる火星の古代微生物の痕跡を探すことです。

生命の痕跡は岩石の中に閉じ込められているはず。

“パーサヴィアランス”はジェゼロクレーターの縁に沿って炭酸塩の堆積物を探査することになります。

炭酸塩は、地球上ではストロマトライトという藻類の死骸と泥が堆積してできた岩石に含まれています。

なので、火星でストロマトライトを確認できれば、生命が存在した直接的な証拠になるんですねー

“パーサヴィアランス”は、すでに火星で探査を行っている“キュリオシティ”と形状や機能がよく似ています。

ただ、“キュリオシティ”の目的は、生命を維持できる環境の探査。

それに対して“パーサヴィアランス”は、生命の存在そのものに迫ることを目的にしています。

それぞれ、探査目的が大きく異なっています。

さらに、“パーサヴィアランス”には、火星の薄い大気中を飛行するヘリコプター“インジェニュイティ(Ingenuity)”が搭載されています。

|

| 火星の薄い大気中を飛行するヘリコプター“インジェニュイティ(Ingenuity)”(Credit: NASA/JPL-Caltech) |

“シャーロック”と“ワトソン”がサンプルの質を見極める

“パーサヴィアランス”に搭載された観測機器の中でも生命の痕跡探しのカギになるのが、ロボットアーム先端に取り付けられた顕微鏡です。

|

| “パーサヴィアランス”のイメージ図。ロボットアームの先端についているのが顕微鏡“シャーロック”。(Credit: NASA/JPL-Caltech) |

このコンビにより、採取した火星の表土サンプルに含まれる有機物を調査し、サンプルの重要性を決定づけられます。

他にも、自立走行など火星での活動をサポートするためのカメラや科学観測用カメラなど。

“パーサヴィアランス”に搭載されているのはカメラだけでも23台…

走る研究室ともいえる多機能さによって火星探査を進めていきますが、このミッションはサンプルリターンなので“パーサヴィアランス”単独では完結しません。

7月30日の打ち上げは、これから10年に及ぶ史上初の火星サンプルリターン計画の始まりになるんですねー

史上初の火星からのサンプルリターン

“パーサヴィアランス”は火星で採取したサンプルをチューブ状の容器に収めると、それを地表に置いて他の場所へ移動していきます。

|

| “パーサヴィアランス”がサンプルを収めるチューブとサンプルコンテナの開発モデル。(Credit: NASA/JPL-Caltech) |

最大で30本、合計600グラムほどのサンプルは、NASA開発の帰還ロケットに積み込まれ火星軌道上で待機する地球帰還機まで送られます。

その後、地球帰還機は2年かけて地球に到達し、サンプルを収めたカプセルを地球に投下。

いくつもの機体をリレーして、2030年代の初めに“パーサヴィアランス”が採取した火星のサンプルが地球に届くわけです。

節約するはずが膨らんだ開発コスト

火星からのサンプルリターンで目標としているのは、生命そのもの、あるいは微生物が生成した物質からできた鉱物など、生命が存在した痕跡を見つけることです。

ただ、どれほど探査車を多機能にしても、搭載できる観測機器は限られてしまいます。

そのため、何とかして地球までサンプルを持ち帰りたくなります。

“パーサヴィアランス”の開発では、そのために新たにサンプル採取機構などを開発することに…

多くのハードウェアを“キュリオシティ”と共通化し、開発コストや日数を抑えていましたが、当初15億ドルだった開発コストは、“キュリオシティ”に迫る24億ドルまで膨らんでしまいます。

開発も難航が続き、打ち上げが迫る2019年10月の段階でも不具合の解消に迫られている状態でした。

不具合はミッションの最重要部分になる、サンプル容器(チューブ)に火星の表土を収める工程で停止してしまうというもの。

試行錯誤の末、容器を熱して汚れや微生物などを除去する作業が原因だと分かります。

結果的に、この除去作業の手順を変更。

ようやく、サンプルをしっかりとチューブに収めることができるようになります。

火星探査レースの新たな段階へ

“パーサヴィアランス”の打ち上げは、火星探査における新たな競争の始まりでもあります。

1960年以降、アメリカとソ連の間では、月、火星、金星などへの熾烈な惑星探査レースが行われてきました。

ソ連の崩壊を経て、1997年に史上初の火星探査車“ソジャーナ”の着陸、運用をNASAが成功させて以来、トップを走るのはアメリカでした。

|

| 火星でサンプルを採取する“パーサヴィアランス”のイメージ図。(Credit: NASA/JPL-Caltech) |

双子の探査車“スピリット”と“オポチュニティ”。“オポチュニティ”は地球外での陸上走行距離の新記録を樹立している。

そして“キュリオシティ”や火星の地質探査機“インサイト”と、次々と探査機の着陸に成功し、成果を上げていきます。

でも、2020年7月23日には中国初の火星探査機“天問一号”が、2021年の火星到達を目指して打ち上げ。

NASAが数十年かけてきた火星周回機と着陸機の運用技術を、中国の“天問一号”が一気に実証しようとしています。

さらに、2020年代後半には、“天問二号”による火星からのサンプルリターンも計画しています。

火星探査におけるサンプルリターンという史上初の快挙、そして生命の痕跡の発見。

火星探査レースに中国がどのように絡んでくるのか?

ちなみに、日本のJAXAも火星の衛星フォボスからのサンプルリターンを進めていて、探査機の打ち上げは2024年。

フォボスのサンプルが地球に届くのは2029年になるようですよ。

| NASA Live: Official Stream of NASA TV(Credit: NASA) |

こちらの記事もどうぞ