今回の研究では、NASAのジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測データを用いて、金属を多く含む小惑星“プシケ”の表面に水酸基分子を発見しています。

この発見は、水を多く含む炭素質コンドライトとの衝突によって、“プシケ”に水和鉱物がもたらされた可能性を示唆していました。

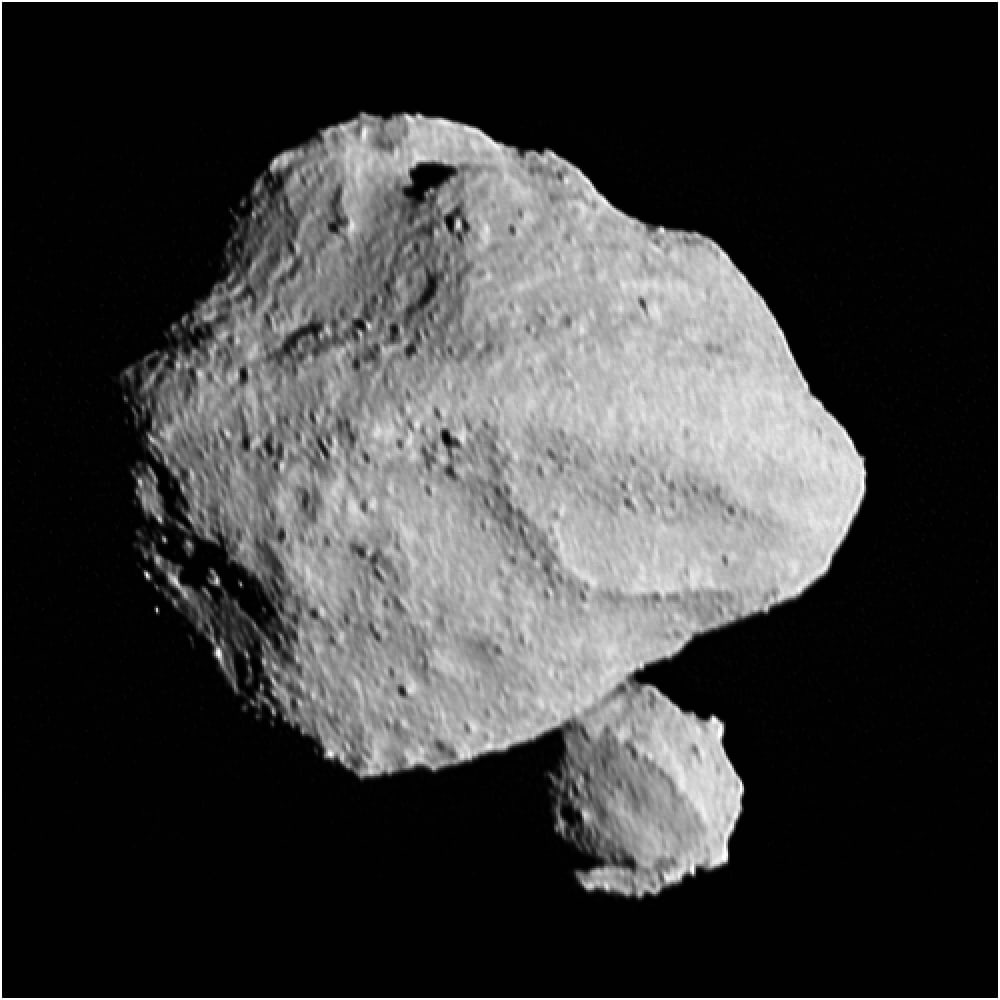

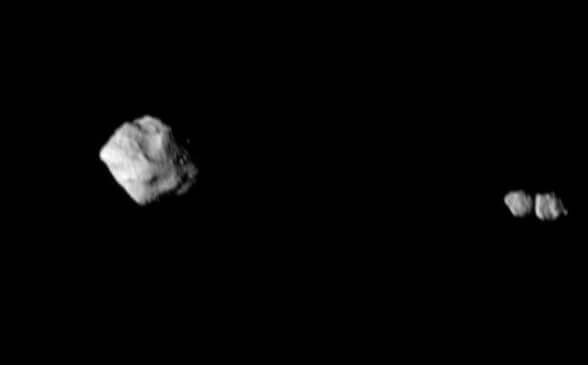

“プシケ”は、火星と木星の間の軌道を公転する小惑星帯の中で最も大きな天体の一つで、かつては原始惑星であった可能性が科学者により指摘されていました。

もし、発見された水和鉱物が“プシケ”内部に由来する場合、この小惑星はこれまで考えられてきたような原始惑星の核の名残りでないことになります。

このため、“プシケ”の表面に水が存在することは、この小惑星の形成過程や太陽系の歴史について、これまでのモデルとは異なる複雑な進化の歴史を物語っている可能性があります。

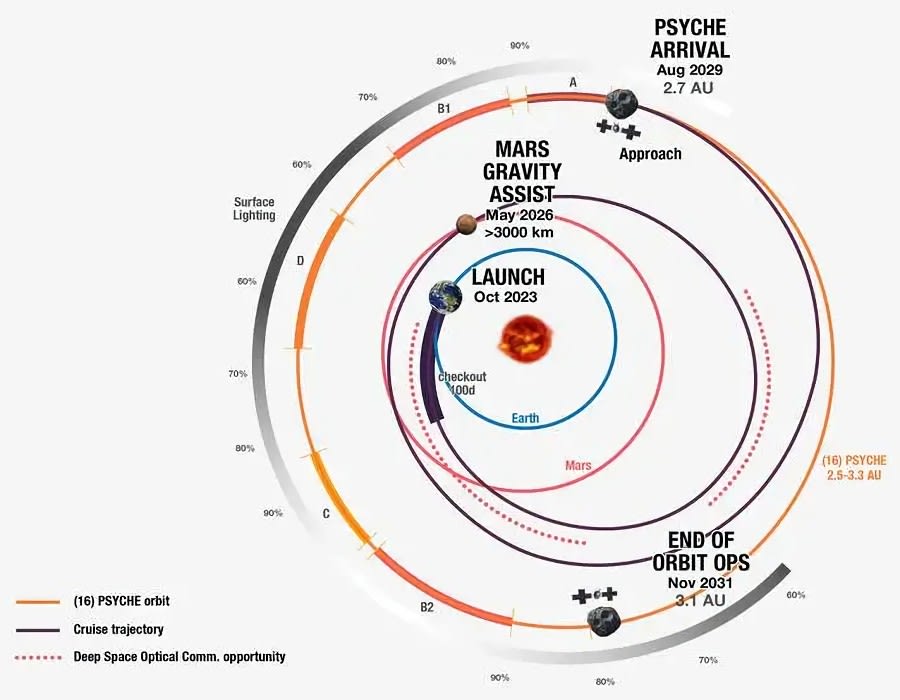

この研究結果は、2029年8月に“プシケ”に到達する予定のNASAの小惑星探査機“Psyche(サイキ)”によるミッションに重要な情報を提供するもの。

“プシケ”の組成と太陽系内での水の分布を理解することは、太陽系外における水の分布、ひいては地球外生命体の探査において重要な手掛かりとなるはずです。

小惑星“プシケ”の組成に関する謎

“プシケ”は、そのスペクトルが鉄隕石と類似していることから、かつては巨大な原始惑星が他の天体との衝突によって外層を失い、金属質のコアが露出した天体だという仮説が有力でした。

この仮説は、“プシケ”の高いレーダーアルベド(太陽光を反射する割合)や、推定される高い密度からも支持されていました。

でも、その後の詳細な観測によって、“プシケ”の組成に関する新たな知見がもたらされるんですねー

“プシケ”の密度に関する推定値には観測方法や解析手法によってバラ付きあがり、必ずしも金属を主成分とする天体と一致しない可能性が指摘されています。

初期の推定値として報告されていた密度は、4.0±0.2g/cm3という高いもの。

でも、その後の研究では3.88±0.25g/cm3という、やや低い密度が推定されています。

密度が低い方の値だと、“プシケ”が金属を主成分とするには非現実的に高い空隙率が必要となることに…

そう、これまでの仮説に疑問が投げかけられる結果になってしまいます。

また、“プシケ”の表面には、ケイ酸塩鉱物の存在を示唆するスペクトル特性も検出されています。

これらの観測結果を踏まえ、“プシケ”は純粋な金属コアではなく、ケイ酸塩鉱物などの非金属成分をある程度含む、より複雑な組成を持つ可能性が浮上してきています。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による赤外線による観測

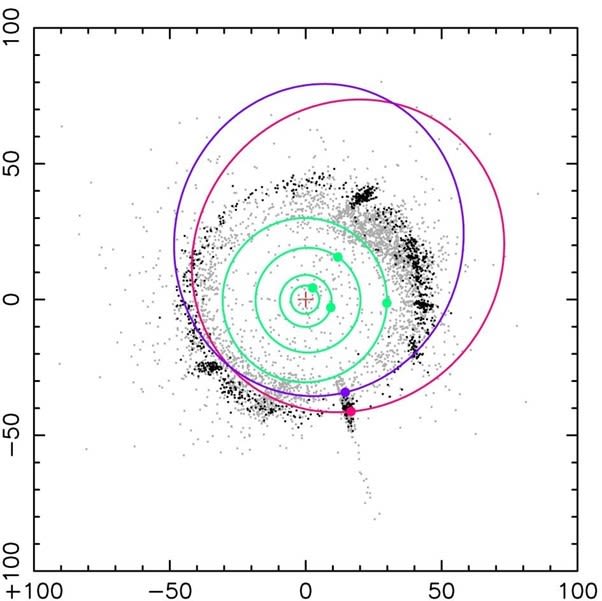

2023年3月には、“プシケ”の謎を解明するため最新のジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いた観測が行われ、“プシケ”の表面組成に関する詳細なデータを取得しています。

2022年に本格的な運用を開始したジェームズウェッブ宇宙望遠鏡は、高い赤外線感度と高性能な分光器を持つ宇宙望遠鏡です。

遠方の深宇宙だけでなく、見た目の移動速度が速い太陽系内の天体を追跡して詳細な観測が行えることも強みにしています。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線分光装置“NIRSpec”を用いた観測では、“プシケ”のスペクトルにおいて3μm付近に明確な吸収帯が検出されています。

この吸収帯は、水酸基(OH)を含む鉱物、あるいは水分子(H2O)の存在を示唆するもので、“プシケ”の表面に水和物が存在することを強く示唆するものでした。

3μmの吸収帯の深さは、2回の観測を通じて4.3%~6%の間で変動していて、これは他の大気のない天体における水素量の推定値と一致しています。

この吸収帯は、CY型、CH型、CB型の炭素質コンドライトに見られる吸収線と形状が類似していることから、これらの隕石に見られるような水和鉱物が“プシケ”の表面にも存在する可能性を示していました。

また、吸収帯の形状は、熱変成作用によって変化した2.7μmのシャープな吸収帯である可能性も指摘されていて、これは“プシケ”の表面が過去に熱的な影響を受けている可能性を示唆しています。

一方で6μm付近の吸収線は、水分子(H2O)の存在を明確に示す指標となります。

でも、今回のジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の中間赤外線観測装置“MIRI”による観測では、この波長域での有意な吸収線は検出されませんでした。

データの標準偏差に基づくと、検出限界以下の水が存在する可能性があり、その上限は39ppmと推定されています。

この値は、月の水分子量(約100~400ppm)の半分以下で、S型小惑星で検出された水分子量(約450ppm)よりも一桁低いもの…

この結果は、“プシケ”の表面に水分子が存在しないか、あるいは存在量が非常に少ないことを示唆しています。

ただ、水分子は検出限界以下の量しか存在しない、較正パイプラインのバージョン問題で水分子の検出が困難になっている、観測された“プシケ”の半球にのみ水分子が存在しない、6μm付近の他のスペクトル吸収線と重なっている、といった可能性も考えられます。

これらの可能性踏まえると、現時点では“プシケ”の表面における水分子量の正確な値や分布は、不明確と言わざるを得ません。

今後の小惑星探査機“Psyche(サイキ)”による詳細な観測が待たれます。

水和の起源は外因性によるものか内因性なのか

“プシケ”の表面に水和の兆候が見られたことから、その起源が外因性によるものなのか、内因性によるものなのかという議論が活発化しています。

“プシケ”は、水を含む炭素質コンドライトなどの小惑星や彗星の衝突によって、外部から水酸基や水分子がもたらされた可能性があります。

“プシケ”の近傍には、水を含むとされるC型小惑星が多く存在しています。

このことから、これらの天体との衝突によって“プシケ”の表面に水和物がもたらされた可能性は十分に考えられます。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測では、“プシケ”の表面における水和の分布にバラツキがみられています。

なので、局所的な天体衝突によって水和物がもたらされた可能性もあります。

一方、“プシケ”は太陽系のスノーライン(水が液体から固体になる境界)を超えた外側領域で形成され、その過程で水や水酸基を含む鉱物を内部に取り込み、その後に現在の小惑星帯に移動してきた可能性も考えられます。

もし、“プシケ”の水和が内因性起源だとすると、これまで考えられていたような金属質のコアではなく、より始原的な物質を含む天体の可能性があります。

“プシケ”の水和の起源を特定することは、その形成過程や進化の歴史を理解する上で非常に重要なことと言えます。

探査機“Psyche(サイキ)”による小惑星“プシケ”の観測

2023年10月に打ち上げられたNASAの小惑星探査機“Psyche(サイキ)”は、2029年8月に小惑星“プシケ”に到達し、その組成や内部構造、地質、磁場などを詳細に調査する予定です。

“Psyche(サイキ)”には、高解像度イメージングや分光観測、磁場計測、重力場計測などの様々な観測機器が搭載されています。

可視光から近赤外線までの波長域で“プシケ”の表面を撮影する“Multispectral Imager”により、その地形や鉱物組成、空間的なバラツキなどを詳細に調べることができます。

“プシケ”の表面から放出されるガンマ線と中性子を測定するのが“Gamma Ray and Neutron Spectrometer”です。

これにより、“プシケ”の元素組成や、特に金属元素の存在量や分布を明らかにします。

“Magnetometer”により“プシケ”の磁場を測定することで、その内部構造、特に金属核の有無や大きさを推定することができます。

また、“Psyche(サイキ)”の電波を利用して“プシケ”の重力場を測定(Radio Science)することで、その内部構造や質量分布を明らかにすることができます。

これらを用いた観測により、“プシケ”の起源、進化、そして太陽系の歴史における役割について、より深い理解を得ることが期待されています。

惑星系形成の普遍的なメカニズムの解明へ

“Psyche(サイキ)”による探査は、“プシケ”という天体を探査するだけでなく、太陽系全体の進化史、ひいては惑星系形成の普遍的なメカニズムを解明するための重要なカギとなるはずです。

“プシケ”が本当に原始惑星の金属コアだとすると、その詳細な調査によって、惑星形成の初期段階における金属コアの形成過程や、その後の進化について貴重な情報を得ることができます。

さらに、“プシケ”の組成や内部構造に関する情報は、地球などの岩石惑星の形成過程や、金属コアとマントルの分離メカニズムを理解する上でも重要な手掛かりとなります。

また、“プシケ”の探査で得られた知見は、太陽系外惑星系の形成と進化の理解にも貢献するはずです。

“プシケ”探査は、単に太陽系科学における長年の謎を解き明かすだけでなく、惑星科学全体に大きな進歩をもたらすことが期待されます。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による“プシケ”の観測は、その表面に水和の兆候があることを明らかにし、この金属質の小惑星がこれまで考えられていたよりも複雑な歴史を持つ可能性を示唆しました。

“プシケ”の起源や組成、そして水和の起源に関する謎は、今後“Psyche(サイキ)”の詳細な探査によって解き明かされることが期待されます。

NASAの小惑星探査ミッション“Psyche(サイキ)”は、惑星科学の新たな時代を切り開く重要なミッションとなるはずですよ。

こちらの記事もどうぞ

この発見は、水を多く含む炭素質コンドライトとの衝突によって、“プシケ”に水和鉱物がもたらされた可能性を示唆していました。

“プシケ”は、火星と木星の間の軌道を公転する小惑星帯の中で最も大きな天体の一つで、かつては原始惑星であった可能性が科学者により指摘されていました。

もし、発見された水和鉱物が“プシケ”内部に由来する場合、この小惑星はこれまで考えられてきたような原始惑星の核の名残りでないことになります。

このため、“プシケ”の表面に水が存在することは、この小惑星の形成過程や太陽系の歴史について、これまでのモデルとは異なる複雑な進化の歴史を物語っている可能性があります。

この研究結果は、2029年8月に“プシケ”に到達する予定のNASAの小惑星探査機“Psyche(サイキ)”によるミッションに重要な情報を提供するもの。

“プシケ”の組成と太陽系内での水の分布を理解することは、太陽系外における水の分布、ひいては地球外生命体の探査において重要な手掛かりとなるはずです。

この研究は、ハーバード&スミソニアン天体物理学センターのStephanie G. Jarmak博士を中心とする研究チームが進めています。

本研究の詳細は、太陽系や他の惑星系に関する最新の研究などを扱っている“Planetary Science Journal”に“Estimate of water and hydroxyl abundance on asteroid (16) Psyche from JWST data”として掲載されました。DOI: 10.48550/arxiv.2407.12162

本研究の詳細は、太陽系や他の惑星系に関する最新の研究などを扱っている“Planetary Science Journal”に“Estimate of water and hydroxyl abundance on asteroid (16) Psyche from JWST data”として掲載されました。DOI: 10.48550/arxiv.2407.12162

小惑星“プシケ”の組成に関する謎

“プシケ”は、そのスペクトルが鉄隕石と類似していることから、かつては巨大な原始惑星が他の天体との衝突によって外層を失い、金属質のコアが露出した天体だという仮説が有力でした。

この仮説は、“プシケ”の高いレーダーアルベド(太陽光を反射する割合)や、推定される高い密度からも支持されていました。

でも、その後の詳細な観測によって、“プシケ”の組成に関する新たな知見がもたらされるんですねー

“プシケ”の密度に関する推定値には観測方法や解析手法によってバラ付きあがり、必ずしも金属を主成分とする天体と一致しない可能性が指摘されています。

初期の推定値として報告されていた密度は、4.0±0.2g/cm3という高いもの。

でも、その後の研究では3.88±0.25g/cm3という、やや低い密度が推定されています。

密度が低い方の値だと、“プシケ”が金属を主成分とするには非現実的に高い空隙率が必要となることに…

そう、これまでの仮説に疑問が投げかけられる結果になってしまいます。

また、“プシケ”の表面には、ケイ酸塩鉱物の存在を示唆するスペクトル特性も検出されています。

これらの観測結果を踏まえ、“プシケ”は純粋な金属コアではなく、ケイ酸塩鉱物などの非金属成分をある程度含む、より複雑な組成を持つ可能性が浮上してきています。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による赤外線による観測

2023年3月には、“プシケ”の謎を解明するため最新のジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いた観測が行われ、“プシケ”の表面組成に関する詳細なデータを取得しています。

2022年に本格的な運用を開始したジェームズウェッブ宇宙望遠鏡は、高い赤外線感度と高性能な分光器を持つ宇宙望遠鏡です。

遠方の深宇宙だけでなく、見た目の移動速度が速い太陽系内の天体を追跡して詳細な観測が行えることも強みにしています。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線分光装置“NIRSpec”を用いた観測では、“プシケ”のスペクトルにおいて3μm付近に明確な吸収帯が検出されています。

この吸収帯は、水酸基(OH)を含む鉱物、あるいは水分子(H2O)の存在を示唆するもので、“プシケ”の表面に水和物が存在することを強く示唆するものでした。

3μmの吸収帯の深さは、2回の観測を通じて4.3%~6%の間で変動していて、これは他の大気のない天体における水素量の推定値と一致しています。

この吸収帯は、CY型、CH型、CB型の炭素質コンドライトに見られる吸収線と形状が類似していることから、これらの隕石に見られるような水和鉱物が“プシケ”の表面にも存在する可能性を示していました。

また、吸収帯の形状は、熱変成作用によって変化した2.7μmのシャープな吸収帯である可能性も指摘されていて、これは“プシケ”の表面が過去に熱的な影響を受けている可能性を示唆しています。

一方で6μm付近の吸収線は、水分子(H2O)の存在を明確に示す指標となります。

でも、今回のジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の中間赤外線観測装置“MIRI”による観測では、この波長域での有意な吸収線は検出されませんでした。

データの標準偏差に基づくと、検出限界以下の水が存在する可能性があり、その上限は39ppmと推定されています。

この値は、月の水分子量(約100~400ppm)の半分以下で、S型小惑星で検出された水分子量(約450ppm)よりも一桁低いもの…

この結果は、“プシケ”の表面に水分子が存在しないか、あるいは存在量が非常に少ないことを示唆しています。

ただ、水分子は検出限界以下の量しか存在しない、較正パイプラインのバージョン問題で水分子の検出が困難になっている、観測された“プシケ”の半球にのみ水分子が存在しない、6μm付近の他のスペクトル吸収線と重なっている、といった可能性も考えられます。

これらの可能性踏まえると、現時点では“プシケ”の表面における水分子量の正確な値や分布は、不明確と言わざるを得ません。

今後の小惑星探査機“Psyche(サイキ)”による詳細な観測が待たれます。

水和の起源は外因性によるものか内因性なのか

“プシケ”の表面に水和の兆候が見られたことから、その起源が外因性によるものなのか、内因性によるものなのかという議論が活発化しています。

“プシケ”は、水を含む炭素質コンドライトなどの小惑星や彗星の衝突によって、外部から水酸基や水分子がもたらされた可能性があります。

“プシケ”の近傍には、水を含むとされるC型小惑星が多く存在しています。

このことから、これらの天体との衝突によって“プシケ”の表面に水和物がもたらされた可能性は十分に考えられます。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測では、“プシケ”の表面における水和の分布にバラツキがみられています。

なので、局所的な天体衝突によって水和物がもたらされた可能性もあります。

一方、“プシケ”は太陽系のスノーライン(水が液体から固体になる境界)を超えた外側領域で形成され、その過程で水や水酸基を含む鉱物を内部に取り込み、その後に現在の小惑星帯に移動してきた可能性も考えられます。

もし、“プシケ”の水和が内因性起源だとすると、これまで考えられていたような金属質のコアではなく、より始原的な物質を含む天体の可能性があります。

“プシケ”の水和の起源を特定することは、その形成過程や進化の歴史を理解する上で非常に重要なことと言えます。

探査機“Psyche(サイキ)”による小惑星“プシケ”の観測

2023年10月に打ち上げられたNASAの小惑星探査機“Psyche(サイキ)”は、2029年8月に小惑星“プシケ”に到達し、その組成や内部構造、地質、磁場などを詳細に調査する予定です。

“Psyche(サイキ)”には、高解像度イメージングや分光観測、磁場計測、重力場計測などの様々な観測機器が搭載されています。

可視光から近赤外線までの波長域で“プシケ”の表面を撮影する“Multispectral Imager”により、その地形や鉱物組成、空間的なバラツキなどを詳細に調べることができます。

“プシケ”の表面から放出されるガンマ線と中性子を測定するのが“Gamma Ray and Neutron Spectrometer”です。

これにより、“プシケ”の元素組成や、特に金属元素の存在量や分布を明らかにします。

“Magnetometer”により“プシケ”の磁場を測定することで、その内部構造、特に金属核の有無や大きさを推定することができます。

また、“Psyche(サイキ)”の電波を利用して“プシケ”の重力場を測定(Radio Science)することで、その内部構造や質量分布を明らかにすることができます。

これらを用いた観測により、“プシケ”の起源、進化、そして太陽系の歴史における役割について、より深い理解を得ることが期待されています。

惑星系形成の普遍的なメカニズムの解明へ

“Psyche(サイキ)”による探査は、“プシケ”という天体を探査するだけでなく、太陽系全体の進化史、ひいては惑星系形成の普遍的なメカニズムを解明するための重要なカギとなるはずです。

“プシケ”が本当に原始惑星の金属コアだとすると、その詳細な調査によって、惑星形成の初期段階における金属コアの形成過程や、その後の進化について貴重な情報を得ることができます。

さらに、“プシケ”の組成や内部構造に関する情報は、地球などの岩石惑星の形成過程や、金属コアとマントルの分離メカニズムを理解する上でも重要な手掛かりとなります。

また、“プシケ”の探査で得られた知見は、太陽系外惑星系の形成と進化の理解にも貢献するはずです。

“プシケ”探査は、単に太陽系科学における長年の謎を解き明かすだけでなく、惑星科学全体に大きな進歩をもたらすことが期待されます。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による“プシケ”の観測は、その表面に水和の兆候があることを明らかにし、この金属質の小惑星がこれまで考えられていたよりも複雑な歴史を持つ可能性を示唆しました。

“プシケ”の起源や組成、そして水和の起源に関する謎は、今後“Psyche(サイキ)”の詳細な探査によって解き明かされることが期待されます。

NASAの小惑星探査ミッション“Psyche(サイキ)”は、惑星科学の新たな時代を切り開く重要なミッションとなるはずですよ。

こちらの記事もどうぞ