月の研究によって地球の歴史が明らかになってきたように、火星の衛星の研究は衛星そのものだけでなく火星の歴史の理解にも繋がります。

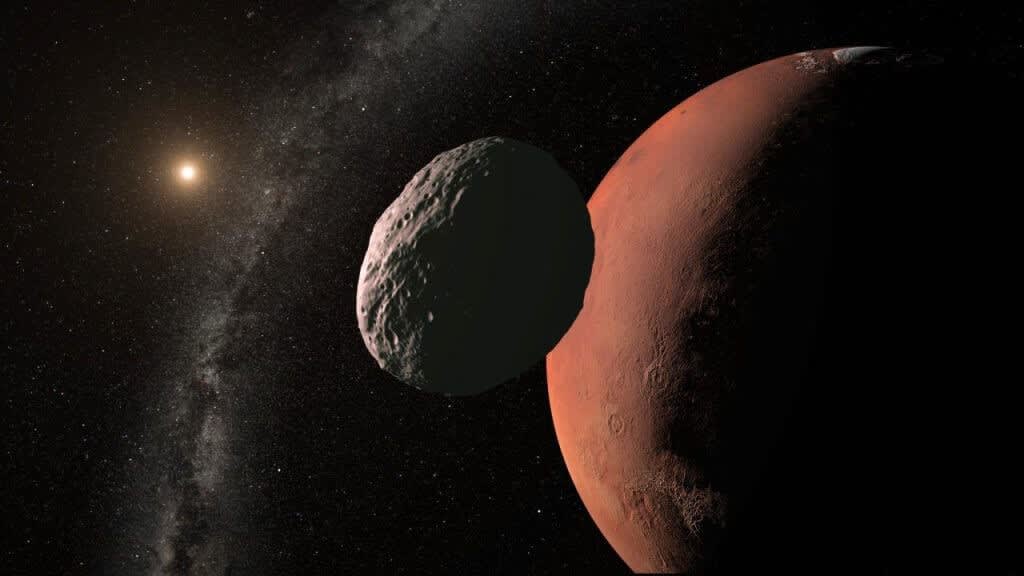

火星にはフォボスとダイモスの2つの衛星があり、それらの形成過程については、これまで天体表面の色や地形を根拠とする“小惑星捕獲説”や公転軌道の特徴を説明する“巨大衝突説”が提唱されてきました。

でも、その議論に未だ決着はついていないんですねー

JAXAの火星衛星探査計画“MMX(Martian Moons eXploration)”では、様々な科学観測とフォボス表面から採取するサンプルの地上分析を組み合わせることにより、火星衛星の形成過程を解明することを目的としています。

そこで、今回の研究では元素組成に注目し。

衛星フォボスの形成過程の違いを見分けることを目指しています。

異なる形成過程を経験したフォボスが、それぞれどのような元素組成を持つことになるのか?

このことについて、火星表面や隕石の元素組成データベースを用いてモデル化し、それらが相互にどの程度重なり合う、あるいは異なるかを明らかにしています。

本研究の結果が示唆しているのは、MMX搭載の元素組成観測装置“MEGANE”を用いると、70%の確率で形成仮説が判別できること。

他の搭載機器による科学観測と併せて、MMXの科学目標の達成に大いに貢献することが期待されます。

火星の衛星フォボスはどうやって形成されたのか

2つの火星衛星フォボスとダイモスは、これまで火星探査機や地上望遠鏡を用いて研究されてきました。

でも、その形成過程は未だに明らかになっていません。

有力な仮説として提唱されているのは、火星近傍を通過した小惑星が重力捕獲されたとする“小惑星捕獲説”や、火星への天体衝突により宇宙空間に放出されたチリやガスが再集積(※1)して形成されたとする“巨大衝突説”です。(図1)

それが元素組成です。

捕獲説の場合だと、火星衛星は捕獲された小惑星に相当する組成を持つことが想定されます。

これに対して、衝突説の場合には、火星組成(パルク・シリケイト・マーズ組成)(※2)と衝突した天体の組成の中間的な組成を持つと考えられます。

衛星フォボスの元素組成から形成仮説を判別

火星衛星の起源解明を目指すJAXAの火星衛星探査計画MMXでは、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学応用物理研究所で開発されたガンマ線中性子線分光計“MEGANE”(※3)を用いた、フォボスの表層1メートル以内の平均元素組成の測定が計画されています。

2つの形成仮説に加えて、小惑星組成として12種類のコンドライト(※4)質組成を仮定し、合計24パターンの異なる形成過程を経験したフォボスのモデル元素組成が互いにどのように重なり合う、あるいは異なるかについて、“MEGANE”で測定可能な6種類の親石元素(※5)(鉄、ケイ素、酸素、カルシウム、マグネシウム、トリウム)に着目して調査しました。

さらに、形成仮説が決定できた場合には、50%程度の確率で捕獲された、あるいは衝突した小惑星の種類を12種類の中から一意に決定できるということも示唆されました。

その際には、MMXによる別の科学観測結果に基づいて捕獲・衝突天体の種類を追加あるいは限定するなど、形成過程の理解を深めるための応用も考えられます。

このように、“MEGANE”によるフォボスの元素組成観測は、MMXの他の科学観測と併せて、火星衛星の起源解明に大いに貢献することが期待されます。

こちらの記事もどうぞ

火星にはフォボスとダイモスの2つの衛星があり、それらの形成過程については、これまで天体表面の色や地形を根拠とする“小惑星捕獲説”や公転軌道の特徴を説明する“巨大衝突説”が提唱されてきました。

でも、その議論に未だ決着はついていないんですねー

JAXAの火星衛星探査計画“MMX(Martian Moons eXploration)”では、様々な科学観測とフォボス表面から採取するサンプルの地上分析を組み合わせることにより、火星衛星の形成過程を解明することを目的としています。

そこで、今回の研究では元素組成に注目し。

衛星フォボスの形成過程の違いを見分けることを目指しています。

異なる形成過程を経験したフォボスが、それぞれどのような元素組成を持つことになるのか?

このことについて、火星表面や隕石の元素組成データベースを用いてモデル化し、それらが相互にどの程度重なり合う、あるいは異なるかを明らかにしています。

本研究の結果が示唆しているのは、MMX搭載の元素組成観測装置“MEGANE”を用いると、70%の確率で形成仮説が判別できること。

他の搭載機器による科学観測と併せて、MMXの科学目標の達成に大いに貢献することが期待されます。

この研究は、東京大学 理学系研究科 地球惑星科学専攻 平田佳織大学院生(JAXA 宇宙科学研究所(ISAS)太陽系科学研究系所属)、宇宙科学研究所(ISAS)太陽系科学研究系 臼井寛裕教授、同・兵頭龍樹 国際トップヤングフェロー、同・深井稜汰特任助教たちの研究チームが進めています。

本研究の成果は、2024年3月1日発行のアメリカ天文学会 惑星科学部門の科学雑誌“Icarus”に、“Mixing model of Phobos’ bulk elemental composition for the determination of its origin: Multivariate analysis of MMX/MEGANE data”として掲載されました。

本研究の成果は、2024年3月1日発行のアメリカ天文学会 惑星科学部門の科学雑誌“Icarus”に、“Mixing model of Phobos’ bulk elemental composition for the determination of its origin: Multivariate analysis of MMX/MEGANE data”として掲載されました。

火星の衛星フォボスはどうやって形成されたのか

2つの火星衛星フォボスとダイモスは、これまで火星探査機や地上望遠鏡を用いて研究されてきました。

でも、その形成過程は未だに明らかになっていません。

有力な仮説として提唱されているのは、火星近傍を通過した小惑星が重力捕獲されたとする“小惑星捕獲説”や、火星への天体衝突により宇宙空間に放出されたチリやガスが再集積(※1)して形成されたとする“巨大衝突説”です。(図1)

※1.衝突によって放出されたチリやガスが重力によって集まり、再びまとまること。

これらの形成仮説を見分ける上でカギとなるものがあります。それが元素組成です。

捕獲説の場合だと、火星衛星は捕獲された小惑星に相当する組成を持つことが想定されます。

これに対して、衝突説の場合には、火星組成(パルク・シリケイト・マーズ組成)(※2)と衝突した天体の組成の中間的な組成を持つと考えられます。

※2.バルク・シリケイト・マーズ組成とは、火星のケイ酸塩質部分、すなわち、岩石により構成される地殻とマントルの平均組成のこと。火星衛星の巨大衝突説では、バルク・シリケイト・マーズに対応する、火星の地殻とマントルの物質が天体衝突による宇宙空間へ放出され、火星衛星の一部を構成することになると予測される。

衛星フォボスの元素組成から形成仮説を判別

火星衛星の起源解明を目指すJAXAの火星衛星探査計画MMXでは、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学応用物理研究所で開発されたガンマ線中性子線分光計“MEGANE”(※3)を用いた、フォボスの表層1メートル以内の平均元素組成の測定が計画されています。

※3.“MEGANE”は、MMX探査機に搭載されるガンマ線中性子線分光計(Mars-moon Exploration with GAmma rays and NEutrons)の通称。天体表面に宇宙線が入射することで表面物質(を構成する元素)から生成されるガンマ線や中性子線を検出することで、その元素組成を測定する。

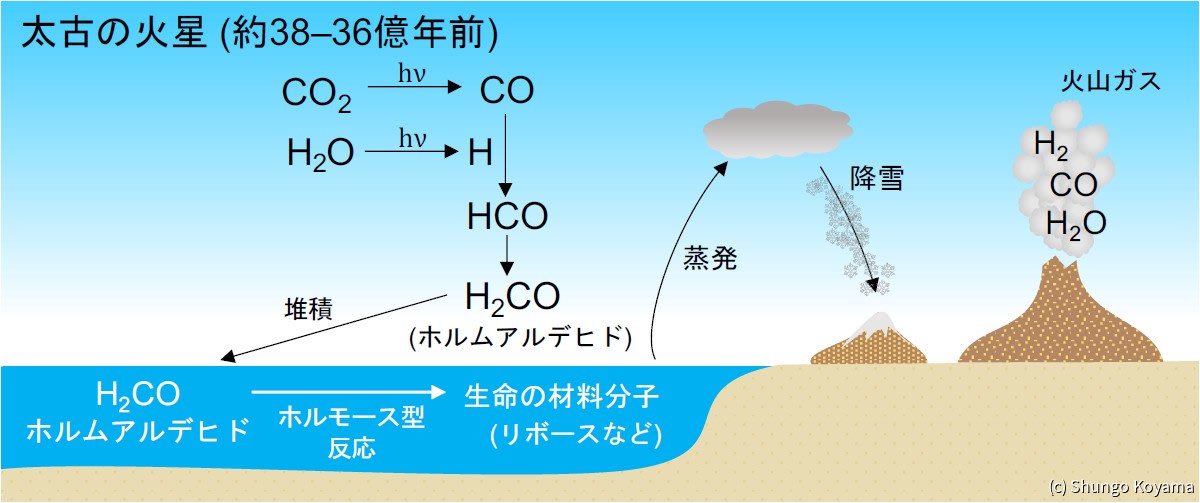

本研究では、“MEGANE”の観測誤差や捕獲された、あるいは衝突した小惑星の種類や組成の未確定性などの現実的な条件を考慮して、“MEGANE”により観測されるフォボスの元素組成から形成仮説を判別することを目指しています。2つの形成仮説に加えて、小惑星組成として12種類のコンドライト(※4)質組成を仮定し、合計24パターンの異なる形成過程を経験したフォボスのモデル元素組成が互いにどのように重なり合う、あるいは異なるかについて、“MEGANE”で測定可能な6種類の親石元素(※5)(鉄、ケイ素、酸素、カルシウム、マグネシウム、トリウム)に着目して調査しました。

※4.コンドライトは、石質隕石(金属ではなくケイ酸塩鉱物を主成分とする隕石)のうち、コンドリュールと呼ばれる粒上の組成を内部に含むもの。マグマ状に溶解したケイ酸塩鉱物が急冷されることにより形成されたと考えられるコンドリュールが再度溶解することなく保存されていることから、高温による分化を経験していない始原的な天体が母天体だとされる。

※5.親石元素は、天体が均質な溶融状態から分化する過程で、岩石(ケイ酸塩)相に集まりやすいと考えられる元素(ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、ケイ素など)。親石元素の他には、鉄とともに金属相に濃集しやすい親鉄元素、気体になりやすい親気元素などがある。

※5.親石元素は、天体が均質な溶融状態から分化する過程で、岩石(ケイ酸塩)相に集まりやすいと考えられる元素(ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、ケイ素など)。親石元素の他には、鉄とともに金属相に濃集しやすい親鉄元素、気体になりやすい親気元素などがある。

さらに、形成仮説が決定できた場合には、50%程度の確率で捕獲された、あるいは衝突した小惑星の種類を12種類の中から一意に決定できるということも示唆されました。

その際には、MMXによる別の科学観測結果に基づいて捕獲・衝突天体の種類を追加あるいは限定するなど、形成過程の理解を深めるための応用も考えられます。

このように、“MEGANE”によるフォボスの元素組成観測は、MMXの他の科学観測と併せて、火星衛星の起源解明に大いに貢献することが期待されます。

こちらの記事もどうぞ

![図3.仮想的なフォボスの鉄・ケイ素(Fe-Si)組成と、それを説明できる形成仮説の関係(“MEGANE”の観測誤差0~30%の場合)。本研究は、“MEGANE”により観測されるフォボス組成を、[1]捕獲説にのみによって説明できる組成(黄色)、[2]衝突説のみによって説明できる組成(青)、[3]両方で説明できる組成(グレー)、[4]どちらでも説明できない組成(黒)の4種類に分類している。“MEGANE”の観測から形成仮説が決定される([1]または[2])割合を「“MEGANE”の形成仮説判別性能」として定量化している。(Credit: Kaori Hirata)](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/39/c7/52c279146ea3965e2ad552a7da5d82d4.png)