白色矮星の連星系から放射されている超軟X線が検出されました。

ただこの超軟X線は、これまでの理論とは異なるメカニズムにより放射されたものだと考えられているんですねー

さらに、白色矮星は伴星から多くの物質を引き込んでいて観測史上最速で太りつつあるようです。

白色矮星は核融合を続けることが出来なくなった天体

太陽のような恒星は、中心部で起こる核融合反応によって光と熱を発しています。

核融合反応が進むと、恒星の中心には反応によって生成されたヘリウムの塊のような芯ができてきます。

これにより、今まで中心部で起こっていた核融合反応も、ヘリウムの周りで起こるようになります。

このように核融合反応が起こる場所が外側へ行くことによって恒星全体は膨らみ始めるんですねー

この状態を赤色巨星といいます。

赤色巨星の膨らんだ外層部分は星の中心から遠いので、重力があまり強くありません。

なので、外層部分にあるガスは重力を振り切って宇宙空間へと離散していくことに…

外層のガスが離散し続けると、最後には星の中心核がむき出しになってしまいます。

ガスが無くなってしまうと核融合反応を続けることが出来なくなり、恒星はこの段階で死を迎え、重力で縮んでいき青白く輝く高温の天体になります。

そして、離散したガスは惑星状星雲に、5万度を超える高温の中心核は白色矮星になるというわけです。

惑星状星雲は中心核が放つ紫外線によって電離され、

以前は恒星の外層だった水素やヘリウム、

酸素や窒素などが元素特有の波長で光を放つ。

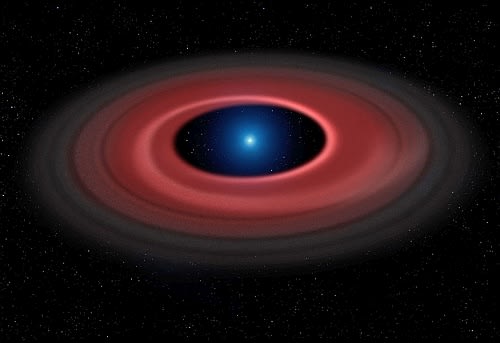

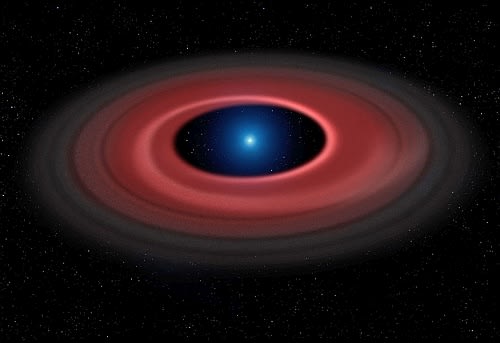

白色矮星は、地球ほどの大きさの領域に太陽ほどの質量が詰め込まれた非常に重力の強い天体です。

多くの場合、もう一つの星(伴星)と連星系を成していて、白色矮星には伴星から物質が流れ込んでいるそうです。

ちなみに、白色矮星は核融合反応を続けることができない天体なので、内部にエネルギー源を持っていません。

そう、余熱のみで輝いている冷めつつある天体なんですねー

余熱が無くなれば電磁波を放たなくなるので、まったく観測することが出来ない黒色矮星になってしまいます。

ただ、白色矮星が放熱によって黒色矮星に変化するのに必要な時間は数百億年ほど。

宇宙が誕生してから137億年なので、黒色矮星は観測できないというより、宇宙にはまだ存在していない天体だと考えられています。

太陽系の未来かも… 地球も白色矮星に切り裂かれてしまう?

核融合反応を伴わない超軟X線の放射

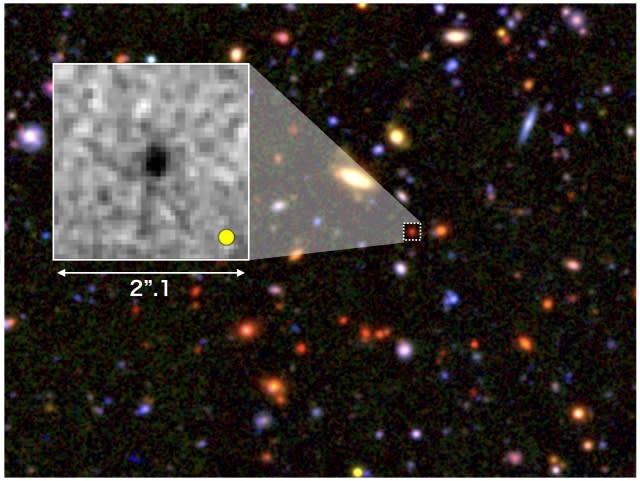

2016年のこと、超新星など突然明るくなる天体を世界中のネットワークで観測しているASASSNチームが、地球から約20万光年彼方の小マゼラン雲で発生した突然現象“ASASSN-16oh”をとらえます。

この天体をNASAのX線天文衛星“チャンドラ”と、ガンマ線バースト監視衛星“スウィフト”で調べてみると、明るいX線バーストが検出され、そのX線特性から“ASASSN-16oh”が白色矮星の連星系であることが分かります。

さらに、“ASASSN-16oh”から検出されたのは、数十万度の温度のガスに由来する軟X線(低エネルギーのX線)。

とくに、そのX線放射が通常の恒星大気からの軟X線に比べてはるかに明るかったので、“ASASSN-16oh”は“超軟X線源”に分類されることになります。

白色矮星から超軟X線が放射されるメカニズムとしては、連星系の相手の星から白色矮星の表面に物質が降り積もって、そこで核融合反応が起こるというものがこれまで考えられてきました。

そう、これまでに知られているすべての超軟X線は、白色矮星の表面における核融合反応に伴うもので、X線は白色矮星全体から放射されていることになります。

でも、“チャンドラ”の観測によって示されたのは、“ASASSN-18oh”からの超軟X線が白色矮星の表面にある小さな領域から放射されていることでした。

また、可視光線での明るさは、表面で核融合反応が進んでいることが知られる他の白色矮星の1%しかないことも示され、核融合の場合のように急激に増光することもありませんでした。

こうした結果から考えられるのは、“ASASSN-16oh”は核融合ではない現象で超軟X線を放射していることでした。

原因は伴星からの物質降着だった

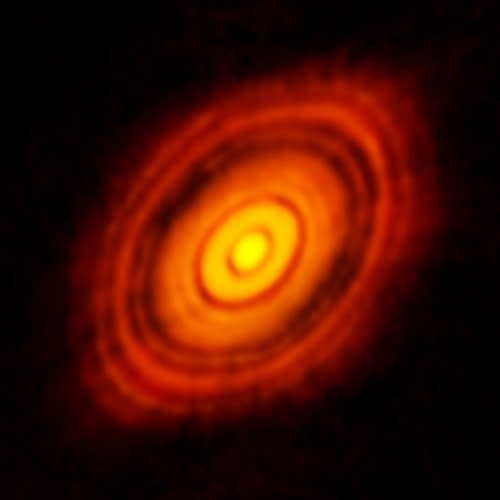

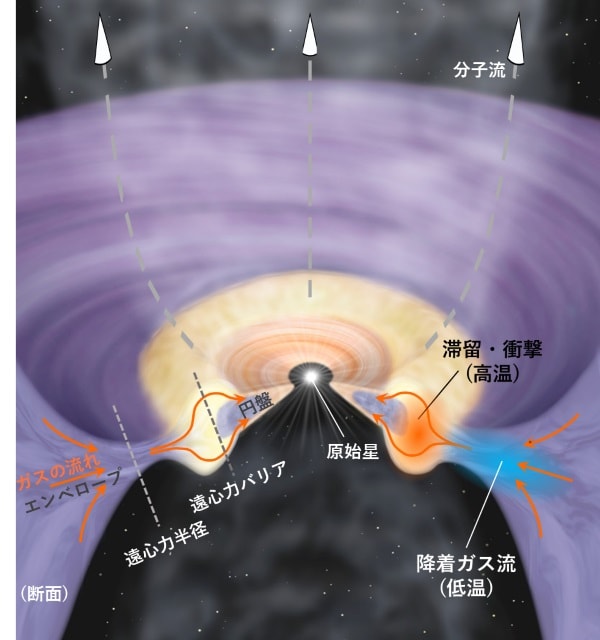

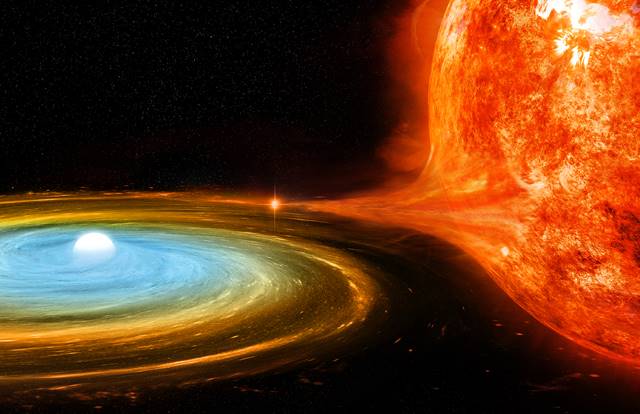

白色矮星が伴星である赤色巨星からガスを引き込むという点では同じですが、そのガスは白色矮星を囲む大きな円盤へと降り積もることになります。

ガスは渦を巻いて白色矮星へと落ちていきながら高温になり、円盤と星が接する帯状の領域に沿ってX線が放射されます。

円盤を通じて落ちていくガスの量は大幅に変化しているので、急速に増えるとX線の強度も強くなって、超軟X線になるそうです。

超軟X線放射は、核融合反応と伴星からの物質降着という2つの異なる方法で、それぞれ発生することが分かったんですねー

“ASASSN-16oh”では、過去の観測でとらえたどの連星系よりも多くの量の物質流入が起こっていて、最も速く太っていく白色矮星の可能性があります。

白色矮星の質量が増え続けて限界に達するとIa型超新星爆発を起こすはずなんですが、“ASASSN-16oh”の質量はすでに異常に大きいことが示唆されています。

天文学的な時間スケールですが、近い将来“ASASSN-16oh”は超新星爆発を起こすことになりそうですね。

こちらの記事もどうぞ

白色矮星と赤色矮星の奇妙な連星“さそり座AR星”

ただこの超軟X線は、これまでの理論とは異なるメカニズムにより放射されたものだと考えられているんですねー

さらに、白色矮星は伴星から多くの物質を引き込んでいて観測史上最速で太りつつあるようです。

白色矮星は核融合を続けることが出来なくなった天体

太陽のような恒星は、中心部で起こる核融合反応によって光と熱を発しています。

核融合反応が進むと、恒星の中心には反応によって生成されたヘリウムの塊のような芯ができてきます。

これにより、今まで中心部で起こっていた核融合反応も、ヘリウムの周りで起こるようになります。

このように核融合反応が起こる場所が外側へ行くことによって恒星全体は膨らみ始めるんですねー

この状態を赤色巨星といいます。

赤色巨星の膨らんだ外層部分は星の中心から遠いので、重力があまり強くありません。

なので、外層部分にあるガスは重力を振り切って宇宙空間へと離散していくことに…

外層のガスが離散し続けると、最後には星の中心核がむき出しになってしまいます。

ガスが無くなってしまうと核融合反応を続けることが出来なくなり、恒星はこの段階で死を迎え、重力で縮んでいき青白く輝く高温の天体になります。

そして、離散したガスは惑星状星雲に、5万度を超える高温の中心核は白色矮星になるというわけです。

惑星状星雲は中心核が放つ紫外線によって電離され、

以前は恒星の外層だった水素やヘリウム、

酸素や窒素などが元素特有の波長で光を放つ。

白色矮星は、地球ほどの大きさの領域に太陽ほどの質量が詰め込まれた非常に重力の強い天体です。

多くの場合、もう一つの星(伴星)と連星系を成していて、白色矮星には伴星から物質が流れ込んでいるそうです。

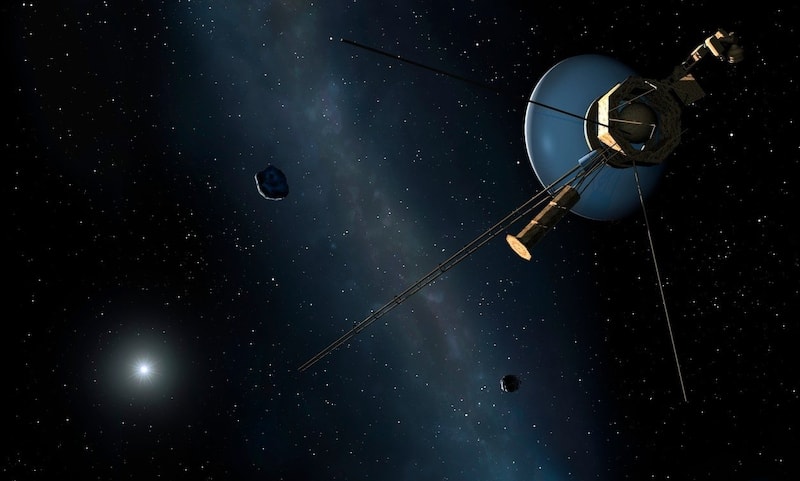

|

| 白色矮星(左)と赤色矮星の連星系(イメージ図)。 |

そう、余熱のみで輝いている冷めつつある天体なんですねー

余熱が無くなれば電磁波を放たなくなるので、まったく観測することが出来ない黒色矮星になってしまいます。

ただ、白色矮星が放熱によって黒色矮星に変化するのに必要な時間は数百億年ほど。

宇宙が誕生してから137億年なので、黒色矮星は観測できないというより、宇宙にはまだ存在していない天体だと考えられています。

太陽系の未来かも… 地球も白色矮星に切り裂かれてしまう?

核融合反応を伴わない超軟X線の放射

2016年のこと、超新星など突然明るくなる天体を世界中のネットワークで観測しているASASSNチームが、地球から約20万光年彼方の小マゼラン雲で発生した突然現象“ASASSN-16oh”をとらえます。

この天体をNASAのX線天文衛星“チャンドラ”と、ガンマ線バースト監視衛星“スウィフト”で調べてみると、明るいX線バーストが検出され、そのX線特性から“ASASSN-16oh”が白色矮星の連星系であることが分かります。

さらに、“ASASSN-16oh”から検出されたのは、数十万度の温度のガスに由来する軟X線(低エネルギーのX線)。

とくに、そのX線放射が通常の恒星大気からの軟X線に比べてはるかに明るかったので、“ASASSN-16oh”は“超軟X線源”に分類されることになります。

白色矮星から超軟X線が放射されるメカニズムとしては、連星系の相手の星から白色矮星の表面に物質が降り積もって、そこで核融合反応が起こるというものがこれまで考えられてきました。

そう、これまでに知られているすべての超軟X線は、白色矮星の表面における核融合反応に伴うもので、X線は白色矮星全体から放射されていることになります。

でも、“チャンドラ”の観測によって示されたのは、“ASASSN-18oh”からの超軟X線が白色矮星の表面にある小さな領域から放射されていることでした。

また、可視光線での明るさは、表面で核融合反応が進んでいることが知られる他の白色矮星の1%しかないことも示され、核融合の場合のように急激に増光することもありませんでした。

こうした結果から考えられるのは、“ASASSN-16oh”は核融合ではない現象で超軟X線を放射していることでした。

原因は伴星からの物質降着だった

白色矮星が伴星である赤色巨星からガスを引き込むという点では同じですが、そのガスは白色矮星を囲む大きな円盤へと降り積もることになります。

ガスは渦を巻いて白色矮星へと落ちていきながら高温になり、円盤と星が接する帯状の領域に沿ってX線が放射されます。

円盤を通じて落ちていくガスの量は大幅に変化しているので、急速に増えるとX線の強度も強くなって、超軟X線になるそうです。

超軟X線放射は、核融合反応と伴星からの物質降着という2つの異なる方法で、それぞれ発生することが分かったんですねー

“ASASSN-16oh”では、過去の観測でとらえたどの連星系よりも多くの量の物質流入が起こっていて、最も速く太っていく白色矮星の可能性があります。

白色矮星の質量が増え続けて限界に達するとIa型超新星爆発を起こすはずなんですが、“ASASSN-16oh”の質量はすでに異常に大きいことが示唆されています。

天文学的な時間スケールですが、近い将来“ASASSN-16oh”は超新星爆発を起こすことになりそうですね。

こちらの記事もどうぞ

白色矮星と赤色矮星の奇妙な連星“さそり座AR星”