太陽は年を取るたびに質量が減り、徐々に重力が弱くなっていくので、

太陽系の惑星の軌道は広がりつつあるんですねー

今回はこの関係を利用して太陽を調べるお話し。

研究では水星の軌道の変化から、

太陽の質量の減少やその他のパラメータが直接計算されたようです。

太陽の内部構造を知る

水星が軌道上で最も太陽に近づく位置“近日点”は、

時間の経過と共に移動することが分かっています。

でも、その要因の大部分は他の惑星による重力で、

2番目に大きな影響は太陽の重力による時空の歪みなんですねー

アインシュタインが発表した一般性相対理論は、

この水星の動きを上手く説明できたことで説得力を増したそうです。

さらに、これら2つよりも影響は小さくなりますが、

太陽の内部構造やダイナミックスも水星の近日点移動に影響しています。

つまり、水星の動きを詳しく調べて他の影響の分を差し引けば、

太陽の内部構造などを知ることできるはずです。

水星の軌道

今回の研究ではNASAゴダード宇宙センターのチームが、

水星の動きの観測をもとに太陽質量の減少を直接計測。

まず、水星の位置推算の精度を向上させるため、

NASAの水星探査機“メッセンジャー”の電波追跡データを利用します。

探査機“メッセンジャー”、水星3000周回を達成

“メッセンジャー”は2008年と2009年に計3回の水星フライバイ(接近通過)を行い、

2011年3月から2015年4月まで水星の周回探査を行っています。

その際にとらえたデータを計測に用いているんですねー

データには水星の動きの微妙な変化が含まれています。この変化の値から逆算することで、

太陽の物理パラメータが水星の軌道に与える影響を調べることが出来るということです。

重力定数の安定性向上へ

この研究により、

いくつかの太陽パラメータを相対論的な効果から分離することが実現されています。

これは、位置推算データに基づいたこれまでの研究では達成できなかったことです。

探査機と水星の軌道を併行して扱うことで、

太陽内部の進化や相対論的効果などにまつわる不明点を、

一挙に解決する新しい手法を編み出しているんですねー

これまでの理論研究では、

100億年につき太陽質量の0.1%が失われると予測されていました。

これは惑星の軌道が1天文単位(約1.5億キロ)あたり、

年間で約1.5センチ太陽から遠ざかっていることを意味します。

一方、太陽質量が失われるスピードを、

理論でなく観測から見積もった今回の研究で求められたのは、

従来の理論よりも少し低い値でした。

太陽質量損失率の精度向上は重力定数の安定性向上にも貢献します。

ただ、重力定数は決まった数値でだと考えられているのですが、

本当に不変なのかどうかは物理学における根本的な問題になっている。

さらに重要な成果は、月の動きの研究から得られた値と比較して、

重力定数の安定性が10倍良くなっていること。

今回の研究成果を用いて、太陽系全体における惑星の軌道変化を測定すれば、

太陽と惑星の性質、宇宙の基本的な作用に関する発見が可能になるのかもしれませんね。

太陽系の惑星の軌道は広がりつつあるんですねー

今回はこの関係を利用して太陽を調べるお話し。

研究では水星の軌道の変化から、

太陽の質量の減少やその他のパラメータが直接計算されたようです。

太陽の内部構造を知る

水星が軌道上で最も太陽に近づく位置“近日点”は、

時間の経過と共に移動することが分かっています。

でも、その要因の大部分は他の惑星による重力で、

2番目に大きな影響は太陽の重力による時空の歪みなんですねー

アインシュタインが発表した一般性相対理論は、

この水星の動きを上手く説明できたことで説得力を増したそうです。

さらに、これら2つよりも影響は小さくなりますが、

太陽の内部構造やダイナミックスも水星の近日点移動に影響しています。

つまり、水星の動きを詳しく調べて他の影響の分を差し引けば、

太陽の内部構造などを知ることできるはずです。

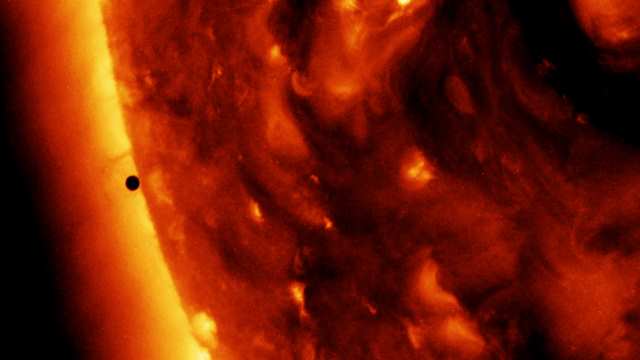

|

| 太陽と水星。水星は太陽に近いので、太陽の重力などの影響を非常に受けやすい。 |

水星の軌道

今回の研究ではNASAゴダード宇宙センターのチームが、

水星の動きの観測をもとに太陽質量の減少を直接計測。

まず、水星の位置推算の精度を向上させるため、

NASAの水星探査機“メッセンジャー”の電波追跡データを利用します。

探査機“メッセンジャー”、水星3000周回を達成

“メッセンジャー”は2008年と2009年に計3回の水星フライバイ(接近通過)を行い、

2011年3月から2015年4月まで水星の周回探査を行っています。

その際にとらえたデータを計測に用いているんですねー

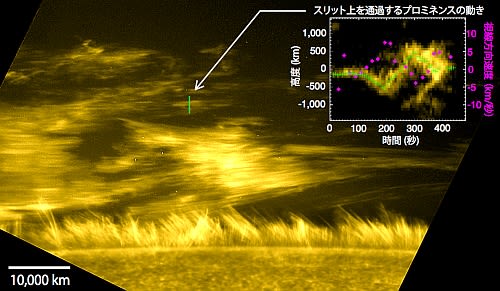

データには水星の動きの微妙な変化が含まれています。この変化の値から逆算することで、

太陽の物理パラメータが水星の軌道に与える影響を調べることが出来るということです。

|

| 水星の動きのわずかな変化を分析して、 太陽そのものや、そのダイナミクスが惑星の軌道に及ぼす影響を調べている。 |

重力定数の安定性向上へ

この研究により、

いくつかの太陽パラメータを相対論的な効果から分離することが実現されています。

これは、位置推算データに基づいたこれまでの研究では達成できなかったことです。

探査機と水星の軌道を併行して扱うことで、

太陽内部の進化や相対論的効果などにまつわる不明点を、

一挙に解決する新しい手法を編み出しているんですねー

これまでの理論研究では、

100億年につき太陽質量の0.1%が失われると予測されていました。

これは惑星の軌道が1天文単位(約1.5億キロ)あたり、

年間で約1.5センチ太陽から遠ざかっていることを意味します。

一方、太陽質量が失われるスピードを、

理論でなく観測から見積もった今回の研究で求められたのは、

従来の理論よりも少し低い値でした。

太陽質量損失率の精度向上は重力定数の安定性向上にも貢献します。

ただ、重力定数は決まった数値でだと考えられているのですが、

本当に不変なのかどうかは物理学における根本的な問題になっている。

さらに重要な成果は、月の動きの研究から得られた値と比較して、

重力定数の安定性が10倍良くなっていること。

今回の研究成果を用いて、太陽系全体における惑星の軌道変化を測定すれば、

太陽と惑星の性質、宇宙の基本的な作用に関する発見が可能になるのかもしれませんね。