2018年8月12日に打ち上げらた、NASAの太陽探査機“パーカー・ソーラー・プローブ”。

7年にも及ぶ探査ミッションは始まったばかりですが、10月末に太陽への接近距離と太陽に対する速度の2つで、人工物としての新記録を約40年ぶりに更新したそうですよ。

さらなる記録更新は2024年の最終接近

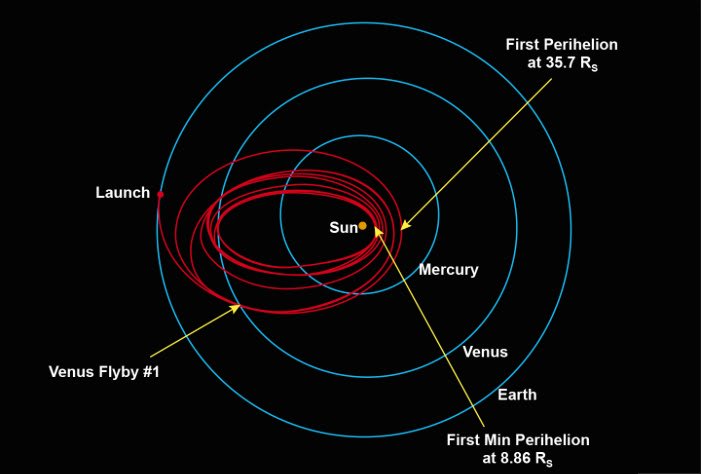

2018年8月12日に打ち上げられたNASAの太陽探査機“パーカー・ソーラー・プローブ”の運用チームでは、探査機の速度や位置を計測するために、NASAの深宇宙ネットワークから探査機に繰り返し信号を送っています。

その信号が戻ってくるタイミングや、信号の特徴などを元にした計算から、太陽の表面から約4273万キロ(太陽の半径の約60倍)の距離を通過したことが確認されたんですねー

これは、人工物の太陽への最接近記録(約4343万キロ)を約40年ぶりに更新する記録。

更新前の記録は、1976年4月に太陽へ接近したドイツ・アメリカの探査機“ヘリオス2”が持っていました。

他にも分かったことがあります。

それは、探査機の速度(太陽に対する相対速度)が時速約24.7万キロを超えていたこと。

こちらも“ヘリオス2”が達成していた記録(時速24.7万キロ)を塗り替えたことが明らかになります。

“パーカー・ソーラー・プローブ”は10月31日から太陽への接近飛行を開始していて、第1回目となる太陽への最接近を11月5日に向かえます。

2024年に計画されている最終接近では、太陽の表面から600万キロほどしか離れていない距離を飛行し、速度は時速69万キロに達する見込みです。

そう、今回更新した記録は、今後“パーカー・ソーラー・プローブ”自身が更新することになるんですねー

こちらの記事もどうぞ

初めて太陽のコロナへ突入する探査機“パーカー・ソーラー・プローブ”が打ち上げ成功!

7年にも及ぶ探査ミッションは始まったばかりですが、10月末に太陽への接近距離と太陽に対する速度の2つで、人工物としての新記録を約40年ぶりに更新したそうですよ。

さらなる記録更新は2024年の最終接近

2018年8月12日に打ち上げられたNASAの太陽探査機“パーカー・ソーラー・プローブ”の運用チームでは、探査機の速度や位置を計測するために、NASAの深宇宙ネットワークから探査機に繰り返し信号を送っています。

その信号が戻ってくるタイミングや、信号の特徴などを元にした計算から、太陽の表面から約4273万キロ(太陽の半径の約60倍)の距離を通過したことが確認されたんですねー

これは、人工物の太陽への最接近記録(約4343万キロ)を約40年ぶりに更新する記録。

更新前の記録は、1976年4月に太陽へ接近したドイツ・アメリカの探査機“ヘリオス2”が持っていました。

他にも分かったことがあります。

それは、探査機の速度(太陽に対する相対速度)が時速約24.7万キロを超えていたこと。

こちらも“ヘリオス2”が達成していた記録(時速24.7万キロ)を塗り替えたことが明らかになります。

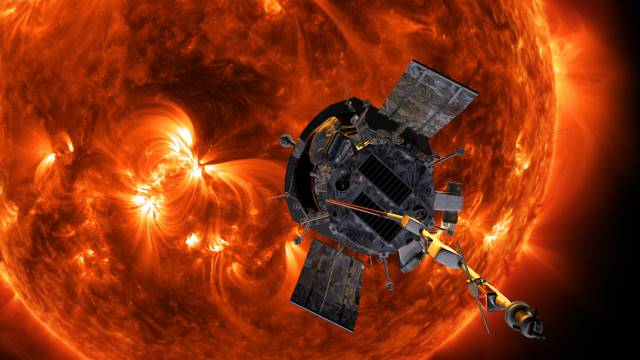

|

| 太陽へ向かって飛行中の“パーカー・ソーラー・プローブ”(イメージ図)。 |

2024年に計画されている最終接近では、太陽の表面から600万キロほどしか離れていない距離を飛行し、速度は時速69万キロに達する見込みです。

そう、今回更新した記録は、今後“パーカー・ソーラー・プローブ”自身が更新することになるんですねー

こちらの記事もどうぞ

初めて太陽のコロナへ突入する探査機“パーカー・ソーラー・プローブ”が打ち上げ成功!