私たちの生活に大きな影響を及ぼすことがある太陽表面の爆発現象が“太陽フレア”です。

今回、京都大学“せいめい望遠鏡”による赤色矮星の観測から検出されたのは、最大級の“太陽フレア”の約20倍に達する“スーパーフレア”でした。

ただ、“スーパーフレア”は太陽でも起こりうる現象だと考えられているんですねー

なので、今回の観測・研究により期待されるのは、フレアが周囲に与える影響が解明されること。

太陽で“スーパーフレア”が発生すると、地球にも磁気嵐や放射線という形で大きな影響があるはず。

超巨大なフレアが起こる条件や兆候も分かるといいですね。

“太陽フレア”の10倍以上もある“スーパーフレア”

太陽表面における突発的な爆発現象“太陽フレア”は、ときに磁気嵐を引き起こして通信や人工衛星に影響を与えたり、オーロラを発生させたりするなど、私たちの生活にもかかわる現象です。

これまでの研究からは、数百年に一度ほどの頻度で、通常のフレアの10倍以上もある超巨大な“スーパーフレア”が発生する可能性も示唆されています。

“スーパーフレア”は太陽より温度が低い恒星でも頻発していて、近年では系外惑星の中心星で発生する“スーパーフレア”が、惑星や生命にどのような影響を与えるのかも注目されています。

ただ、発生頻度の低さと予測の困難さから、“スーパーフレア”の性質の解明に必要となる恒星の分光観測例は、これまで少ししかありませんでした。

“スーパーフレア”を分光観測するプロジェクト

現在、京都大学の研究グループが進めているのは、他の恒星で発生している“スーパーフレア”を分光観測するプロジェクト。

観測には、2019年春に観測を始めている京都大学岡山天文台の赤外線望遠鏡“せいめい望遠鏡”を用いています。

研究グループでは、太陽よりも温度が低い赤色矮星“しし座AD星”のフレア発生頻度が比較的高いことに注目。

8.5夜にわたってモニタリング観測を実施しています。

さらに、赤外線天文学大学間連携“OISTER”や、中央大学の口径36センチ望遠鏡“SCAT”なども用いて、フレアの物理の解明に必要とされるX線から可視光線までの複数の波長で同時観測を実施しています。

その結果、検出されたのは12件のフレア現象。

その中には、最大級の太陽フレアの約20倍程度に当たる“スーパーフレア”が含まれていました。

観測データをモデル計算により解析してみると、“スーパーフレア”中に可視光線の増光に対応してHα水素線の幅が数分間に大きく広がり、元に戻る様子が明らかになります。

このような短時間で変化する現象の報告例はこれまでに無いこと。

“せいめい望遠鏡”の持つ高い精度によって得られた成果といえます。

この現象を説明するには、“スーパーフレア”の増光を引き起こす高エネルギー電子の量が、太陽フレアに比べて一桁程度大きい必要があることも分かりました。

さらに発見されたのは、Hα輝線では増光があるが、可視線連続光では増光のない予想より一桁以上弱いフレアがいくつもあることでした。

これまで恒星フレアの研究には、主に可視連続光観測が用いられてきました。

ただ、この発見が示唆していたのは、これまで可視連続光観測で見られていたものよりも、実際のフレアは発生頻度が高い可能性があることでした。

太陽表面で発生した大規模なフレアの影響で、これまでにも地球上で通信障害や大規模な停電などが起きたことがあります。

頻度は低いものの、太陽でも数百年に一度は“スーパーフレア”が発生する可能性があると考えられています。

なので、“スーパーフレア”の性質を解明することは、“スーパーフレア”によって発生しうる災害の被害を減らすことにもつながるんですねー

研究グループでは、今後も様々な恒星の観測を続けていき、いずれは太陽に似た恒星で発生する“スーパーフレア”の観測を目指すそうですよ。

こちらの記事もどうぞ

今回、京都大学“せいめい望遠鏡”による赤色矮星の観測から検出されたのは、最大級の“太陽フレア”の約20倍に達する“スーパーフレア”でした。

ただ、“スーパーフレア”は太陽でも起こりうる現象だと考えられているんですねー

なので、今回の観測・研究により期待されるのは、フレアが周囲に与える影響が解明されること。

太陽で“スーパーフレア”が発生すると、地球にも磁気嵐や放射線という形で大きな影響があるはず。

超巨大なフレアが起こる条件や兆候も分かるといいですね。

“太陽フレア”の10倍以上もある“スーパーフレア”

太陽表面における突発的な爆発現象“太陽フレア”は、ときに磁気嵐を引き起こして通信や人工衛星に影響を与えたり、オーロラを発生させたりするなど、私たちの生活にもかかわる現象です。

これまでの研究からは、数百年に一度ほどの頻度で、通常のフレアの10倍以上もある超巨大な“スーパーフレア”が発生する可能性も示唆されています。

“スーパーフレア”は太陽より温度が低い恒星でも頻発していて、近年では系外惑星の中心星で発生する“スーパーフレア”が、惑星や生命にどのような影響を与えるのかも注目されています。

ただ、発生頻度の低さと予測の困難さから、“スーパーフレア”の性質の解明に必要となる恒星の分光観測例は、これまで少ししかありませんでした。

“スーパーフレア”を分光観測するプロジェクト

現在、京都大学の研究グループが進めているのは、他の恒星で発生している“スーパーフレア”を分光観測するプロジェクト。

観測には、2019年春に観測を始めている京都大学岡山天文台の赤外線望遠鏡“せいめい望遠鏡”を用いています。

研究グループでは、太陽よりも温度が低い赤色矮星“しし座AD星”のフレア発生頻度が比較的高いことに注目。

8.5夜にわたってモニタリング観測を実施しています。

“しし座AD星”は、しし座の方向約16光年彼方に位置する赤色矮星(M型矮星)。M型矮星は表面温度が低く、フレアの発生頻度が比較的高いことが知られている。太陽の表面温度が約5800Kに対して、M型矮星の表面温度は2300~3800Kほどしかなく、“しし座AD星”の表面温度は約3200K。

さらに、赤外線天文学大学間連携“OISTER”や、中央大学の口径36センチ望遠鏡“SCAT”なども用いて、フレアの物理の解明に必要とされるX線から可視光線までの複数の波長で同時観測を実施しています。

その結果、検出されたのは12件のフレア現象。

その中には、最大級の太陽フレアの約20倍程度に当たる“スーパーフレア”が含まれていました。

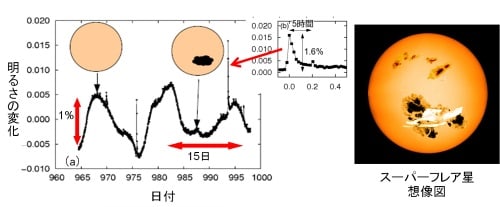

|

| “しし座AD星”で検出された“スーパーフレア”のイメージ図。黒点(星の表面の黒色の部分)の周辺で巨大“スーパーフレア”(白色)が発生している。(Credit: 国立天文台) |

このような短時間で変化する現象の報告例はこれまでに無いこと。

“せいめい望遠鏡”の持つ高い精度によって得られた成果といえます。

この現象を説明するには、“スーパーフレア”の増光を引き起こす高エネルギー電子の量が、太陽フレアに比べて一桁程度大きい必要があることも分かりました。

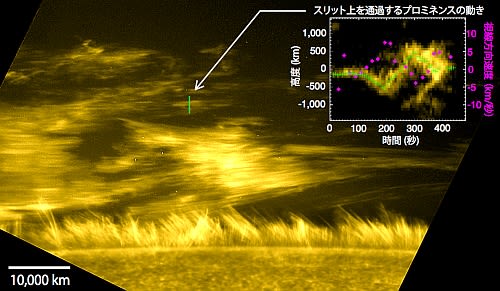

|

| (左)“しし座AD星”のフレアの中の、Hα水素線の幅や強度の時間変化(番号は右図の時間に対応する)。(右)波長毎の明るさの時間変化。(Credit: 京都大学) |

これまで恒星フレアの研究には、主に可視連続光観測が用いられてきました。

ただ、この発見が示唆していたのは、これまで可視連続光観測で見られていたものよりも、実際のフレアは発生頻度が高い可能性があることでした。

太陽表面で発生した大規模なフレアの影響で、これまでにも地球上で通信障害や大規模な停電などが起きたことがあります。

頻度は低いものの、太陽でも数百年に一度は“スーパーフレア”が発生する可能性があると考えられています。

なので、“スーパーフレア”の性質を解明することは、“スーパーフレア”によって発生しうる災害の被害を減らすことにもつながるんですねー

研究グループでは、今後も様々な恒星の観測を続けていき、いずれは太陽に似た恒星で発生する“スーパーフレア”の観測を目指すそうですよ。

こちらの記事もどうぞ