火星に水があるということは知られていますが、今回はもっと大きな水のお話し。

サイエンス誌に掲載された論文によると、火星の南極の地下約1.5キロの深さに幅約20キロの湖があるそうです。

地球以外では木星や土星の衛星に地下海があることが分かっているのですが、これまで火星でまとまった量の水は見つかっていませんでした。

なので湖の存在が確定すれば、太古の火星にあった海の水の行方について謎が解けるかもしれません。

さらに、この湖は人類が火星に移住する際の水源になることが期待できるのと、地下の湖は地球外生命探索の最有力候補にもなるんですねー

火星は海に覆われていた

数十億年前の火星は、おそらく地球と同じように温暖で表面は海に覆われていました。

でも今は、赤い乾ききった砂漠の惑星になっています。

では、かつての火星の海にあった水はどこにいったのでしょうか?

火星ではこれまでに何度か水が発見されています。

でも、大気中に漂っていたり、永久凍土層や極冠に閉じ込められていたり、季節ごとにクレーターの斜面からしみ出していたりと、一時的なものや手の届かないものばかりでした。

さらに、その量は古代の火星の海を満たせるような量ではないんですねー

そう、行方不明の水の一部が地下の帯水層に閉じ込められている。っと考えると疑問は解けることになります。

火星に深さ1.6キロの海があったかも、約40億年前に…

29回にわたるレーダー観測

21世紀になってから、人類は地下の水を見つけることができる探査機を火星に送り込んできました。

その1つが2003年から火星の軌道を周回しているヨーロッパ宇宙機関の火星探査機“マーズ・エクスプレス”です。

“マーズ・エクスプレス”が搭載している観測装置“MARSIS”は、レーダーパルスを利用して火星の地下を探っていて、2008年には非常に明るい反射を発見。

“MARSIS”は低周波数の電波を火星に照射し、跳ね返ってきた反射波を調べることで、

地中にあるものを観測できる。

火星の南極付近にある氷床が何層にも重なっている領域を詳細に観察することになります。

それから数年間は役に立つデータを収集できなかったのですが、2012年の観測から全体像を描くのに十分なデータを収集できるようになります。

研究に必要な情報が揃うのはそれから3年後、29回に及ぶレーダー観測の後。

“MARSIS”のデータ解析は容易ではなく、それからの2年間、研究チームは地下の湖以外の可能性を1つ1つ否定していことになります。

さらに、火星での反射率のパターンを地球で見られるパターンと比較することで、反射は地下にある湖のものだと確信していきます。

緩い泥の可能性もある

今回の発見から連想するものに地球の“ボストーク湖”があります。

“ボストーク湖”は南極大陸の氷の下(約4キロ)にあり、数種類の微生物が繁殖していることが知られているので、火星の地下の湖にも生物に適した環境があると考えることができます。

でも、火星の地下の湖が本当に湖であるとは考えていない人もいます。

研究チームでも、くぼ地を満たしているのは水ではなく、水で飽和した堆積物(ゆるい泥)だという可能性を否定はしていませんでした。

ただ、その性質を特定するには別の観測装置が必要に…

そう、情報が足りないので、湖が泥沼か断定することができないんですねー

実は、火星の周回軌道にはレーダーで地中を探れる探査機がもう1機あります。

2006年から火星の軌道を周回しているNASAの“マーズ・リコネサンス・オービター”です。

ただ、この探査機が話を少々ややこしくしてしまいます。

“マーズ・リコネサンス・オービター”は火星の南極の堆積物の層を含め、広大な範囲をレーダーで探査しています。

でも、搭載されているSHARADという観測装置では反射物はとらえられず…

そう、地下に湖のようなものは見つけていないんですねー

なぜ、観測結果に違いがでたのでしょうか?

ここで考えられるのが、“SHARAD”のレーダーと“MARISI”のレーダーが使う波長の違いです。

塩水は金属を除けば、おそらく最強の電波反射体になります。

湖なら表面は鏡のように滑らかなので、その反射はSHARADでとらえられるはずです。

“SHARAD”でとらえられないということは、表面がデコボコしているもの… そう水で飽和した堆積物なのかもしれません。

湖から考えられる色々なこと

火星の地下に湖があるとすると、この小さな塩水の水溜りは、火星の失われた海の謎の解明に役立つ可能性があります。

火星の水については、極冠で融けた水は地下に帯水層として蓄えられ、

水の大部分は南の高地から北の低地に流れているとする理論がある。

さらに、地下には鉱物があるので両極地方に新しい火山でもあれば、湖という環境に栄養分とエネルギー源が揃うことになります。

そう、地下の湖は生命が生息できる可能性が高く、生命探査のターゲットになるんですねー

ただ、火星の両極地方は惑星を保護するための特別な領域にあたるので、この場所を訪れることは簡単なことではありません。

国連は、生命が生息している可能性のある惑星間環境の汚染を防ぐために、

厳しい規制を行っている。

地下の湖は、人類が火星への定住を考えるときに、すぐにではなくてもいつかは利用したい資源でもあります。

最初に火星に降り立った人々が、地下何キロにも達するような穴をあけるとは考えられないので、他のもっと表面に近いところにも湖を探すはずです。

将来のベースキャンプ建設の候補地のためにも、もっと地下の湖のことを知る必要がありますね。

こちらの記事もどうぞ

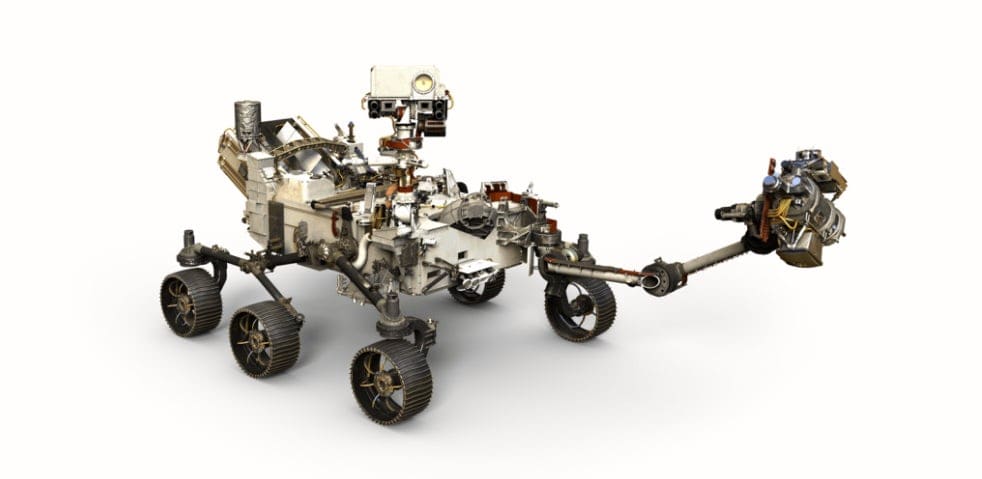

着陸地点探し、キーワードは過去に水が存在していたこと NASAの次期火星探査

サイエンス誌に掲載された論文によると、火星の南極の地下約1.5キロの深さに幅約20キロの湖があるそうです。

地球以外では木星や土星の衛星に地下海があることが分かっているのですが、これまで火星でまとまった量の水は見つかっていませんでした。

なので湖の存在が確定すれば、太古の火星にあった海の水の行方について謎が解けるかもしれません。

さらに、この湖は人類が火星に移住する際の水源になることが期待できるのと、地下の湖は地球外生命探索の最有力候補にもなるんですねー

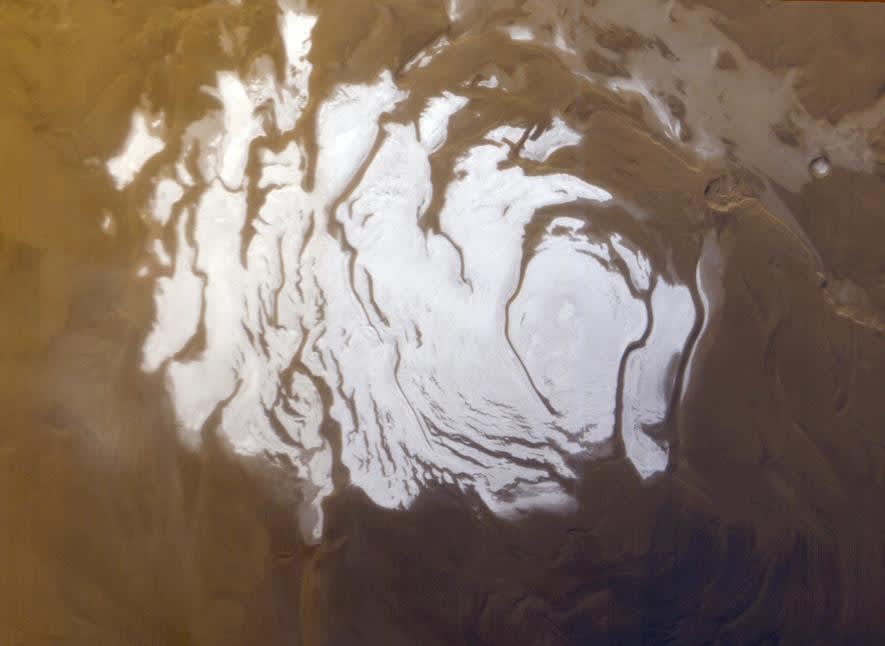

|

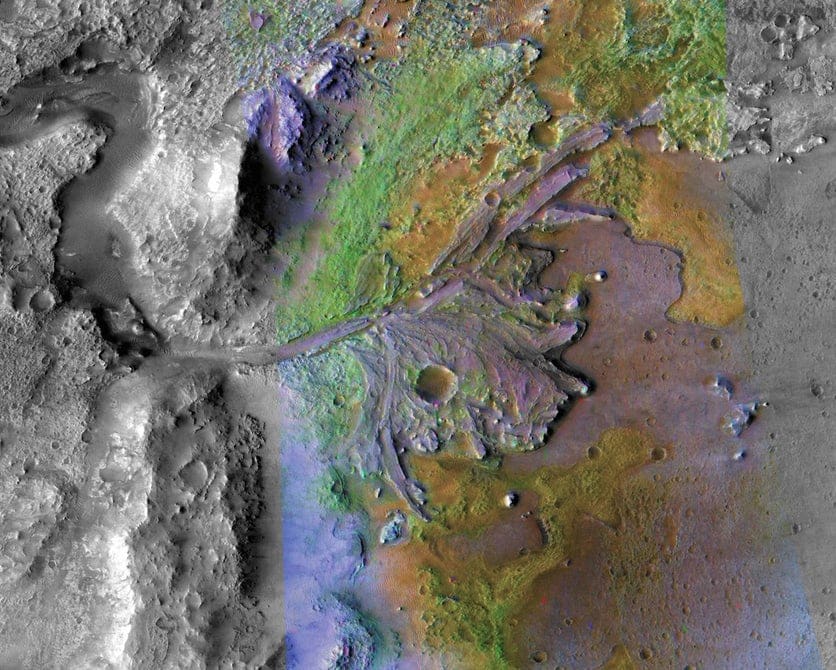

| 周回軌道上から見た火星の南極の極冠。 レーダーを使った観測から、その地下に液体の水がある可能性が出てきた。 |

火星は海に覆われていた

数十億年前の火星は、おそらく地球と同じように温暖で表面は海に覆われていました。

でも今は、赤い乾ききった砂漠の惑星になっています。

では、かつての火星の海にあった水はどこにいったのでしょうか?

火星ではこれまでに何度か水が発見されています。

でも、大気中に漂っていたり、永久凍土層や極冠に閉じ込められていたり、季節ごとにクレーターの斜面からしみ出していたりと、一時的なものや手の届かないものばかりでした。

さらに、その量は古代の火星の海を満たせるような量ではないんですねー

そう、行方不明の水の一部が地下の帯水層に閉じ込められている。っと考えると疑問は解けることになります。

火星に深さ1.6キロの海があったかも、約40億年前に…

29回にわたるレーダー観測

21世紀になってから、人類は地下の水を見つけることができる探査機を火星に送り込んできました。

その1つが2003年から火星の軌道を周回しているヨーロッパ宇宙機関の火星探査機“マーズ・エクスプレス”です。

“マーズ・エクスプレス”が搭載している観測装置“MARSIS”は、レーダーパルスを利用して火星の地下を探っていて、2008年には非常に明るい反射を発見。

“MARSIS”は低周波数の電波を火星に照射し、跳ね返ってきた反射波を調べることで、

地中にあるものを観測できる。

火星の南極付近にある氷床が何層にも重なっている領域を詳細に観察することになります。

それから数年間は役に立つデータを収集できなかったのですが、2012年の観測から全体像を描くのに十分なデータを収集できるようになります。

研究に必要な情報が揃うのはそれから3年後、29回に及ぶレーダー観測の後。

“MARSIS”のデータ解析は容易ではなく、それからの2年間、研究チームは地下の湖以外の可能性を1つ1つ否定していことになります。

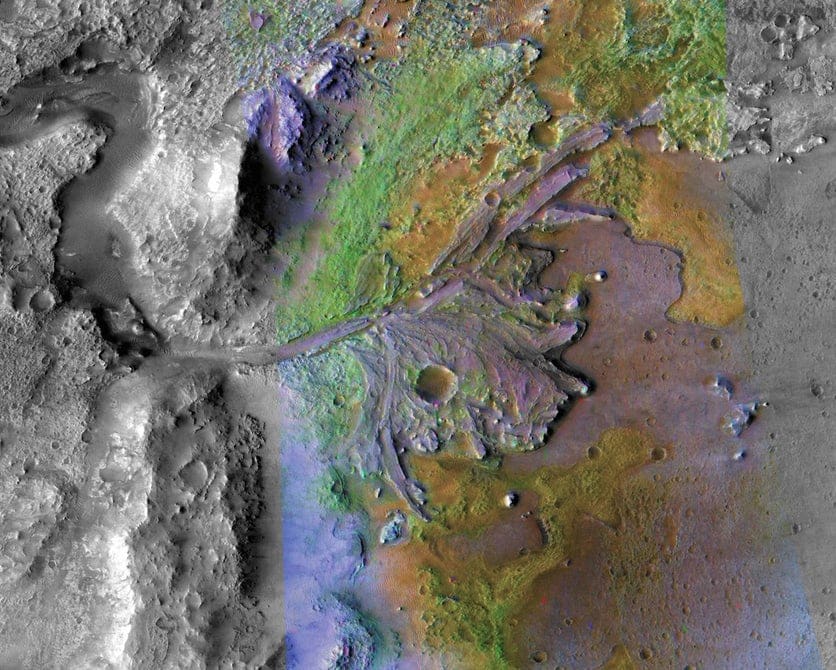

|

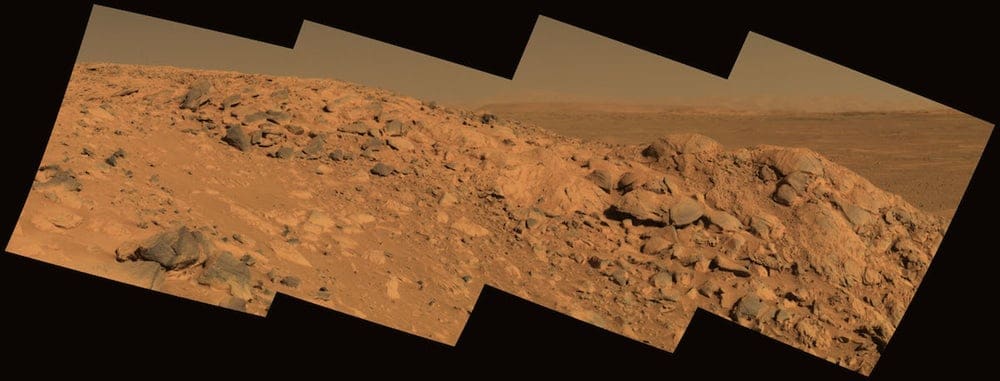

| 火星の中緯度地方のあちこちにある浸食された崖では、 地表から1~2メートルの深さに、青みがかった色をした層が帯状に見えている。 |

さらに、火星での反射率のパターンを地球で見られるパターンと比較することで、反射は地下にある湖のものだと確信していきます。

緩い泥の可能性もある

今回の発見から連想するものに地球の“ボストーク湖”があります。

“ボストーク湖”は南極大陸の氷の下(約4キロ)にあり、数種類の微生物が繁殖していることが知られているので、火星の地下の湖にも生物に適した環境があると考えることができます。

でも、火星の地下の湖が本当に湖であるとは考えていない人もいます。

研究チームでも、くぼ地を満たしているのは水ではなく、水で飽和した堆積物(ゆるい泥)だという可能性を否定はしていませんでした。

ただ、その性質を特定するには別の観測装置が必要に…

そう、情報が足りないので、湖が泥沼か断定することができないんですねー

実は、火星の周回軌道にはレーダーで地中を探れる探査機がもう1機あります。

2006年から火星の軌道を周回しているNASAの“マーズ・リコネサンス・オービター”です。

ただ、この探査機が話を少々ややこしくしてしまいます。

“マーズ・リコネサンス・オービター”は火星の南極の堆積物の層を含め、広大な範囲をレーダーで探査しています。

でも、搭載されているSHARADという観測装置では反射物はとらえられず…

そう、地下に湖のようなものは見つけていないんですねー

なぜ、観測結果に違いがでたのでしょうか?

ここで考えられるのが、“SHARAD”のレーダーと“MARISI”のレーダーが使う波長の違いです。

塩水は金属を除けば、おそらく最強の電波反射体になります。

湖なら表面は鏡のように滑らかなので、その反射はSHARADでとらえられるはずです。

“SHARAD”でとらえられないということは、表面がデコボコしているもの… そう水で飽和した堆積物なのかもしれません。

湖から考えられる色々なこと

火星の地下に湖があるとすると、この小さな塩水の水溜りは、火星の失われた海の謎の解明に役立つ可能性があります。

火星の水については、極冠で融けた水は地下に帯水層として蓄えられ、

水の大部分は南の高地から北の低地に流れているとする理論がある。

|

| 黒っぽい色をした盆地と白っぽい色をした極冠は、火星の際立った特徴。 |

さらに、地下には鉱物があるので両極地方に新しい火山でもあれば、湖という環境に栄養分とエネルギー源が揃うことになります。

そう、地下の湖は生命が生息できる可能性が高く、生命探査のターゲットになるんですねー

ただ、火星の両極地方は惑星を保護するための特別な領域にあたるので、この場所を訪れることは簡単なことではありません。

国連は、生命が生息している可能性のある惑星間環境の汚染を防ぐために、

厳しい規制を行っている。

地下の湖は、人類が火星への定住を考えるときに、すぐにではなくてもいつかは利用したい資源でもあります。

最初に火星に降り立った人々が、地下何キロにも達するような穴をあけるとは考えられないので、他のもっと表面に近いところにも湖を探すはずです。

将来のベースキャンプ建設の候補地のためにも、もっと地下の湖のことを知る必要がありますね。

こちらの記事もどうぞ

着陸地点探し、キーワードは過去に水が存在していたこと NASAの次期火星探査