火星に小天体が衝突すると表層物質が吹き飛ばされてしまいます。

この吹き飛ばされた物質は火星を回る衛星フォボスにも運ばれているんですねー

今回、この現象のシミュレーション研究が行われ、フォボスにはこれまでの見積もりの10倍以上の火星表層物質があることが分かってきます。

日本は火星の衛星フォボスとダイモスからのサンプルリターンを計画していて、2024年には探査機を打ち上げる予定です。

もし、今回のシミュレーション研究が正しければ、火星の多様な物質が得られるはず。火星の歴史のさらなる理解につながるといいですね。

衛星フォボスに降り積もる火星の表層物質

日本は“はやぶさ2”に続く次世代サンプルリターン計画を進めています。

その計画は火星の衛星フォボスとダイモスを対象とした火星衛星探査計画“Martian Moons eXploration:MMX”。

2024年に探査機打ち上げ、衛星のサンプルが地球に届くのは2029年になるそうです。

2つの衛星のうち火星に近いところを公転しているフォボスの表土には、火星本体の表層物質が混入している可能性があります。

これは、火星に小天体が衝突することによって表層物質が吹き飛ばされ、その一部がフォボスまで到達し降り積もるためです。

なので、“MMX計画”でフォボスの表土を採取できれば、同時に火星表層物質も採取されているかもしれないんですねー

今回のシミュレーション研究で、火星からフォボスへ運ばれる物質の量を見積もったのは、東京工業大学地球生命研究所のチームでした。

5億年前から現在までの間に火星で発生した様々な種類の小天体衝突によって、フォボスへ運ばれる火星物質の量を、高解像度の衝突計算と破片の詳細な軌道計算で見積もっています。

その結果明らかになったのが、これまで考えられていた量の10~100倍もの火星表層物質がフォボスへ運ばれること。

また、小天体衝突は火星形成後から恒常的にあらゆる方向で起こっていました。

これにより、衝突によって火星全休の表層物質がフォボスへ運ばれ、表面に均質に混入することも示されています。

火星の歴史の包括的な理解につながる

研究チームの見積もりによると、フォボスからサンプルを10g採取すれば、その中に少なくとも30粒以上の火星粒子が含まれているそうです。

これは“MMX計画”で目指す採取量なんですねー

これだけの量があれば、火星上で現在知られている7つの地質年代区分すべてのサンプルが得られる可能性が高いとみられています。

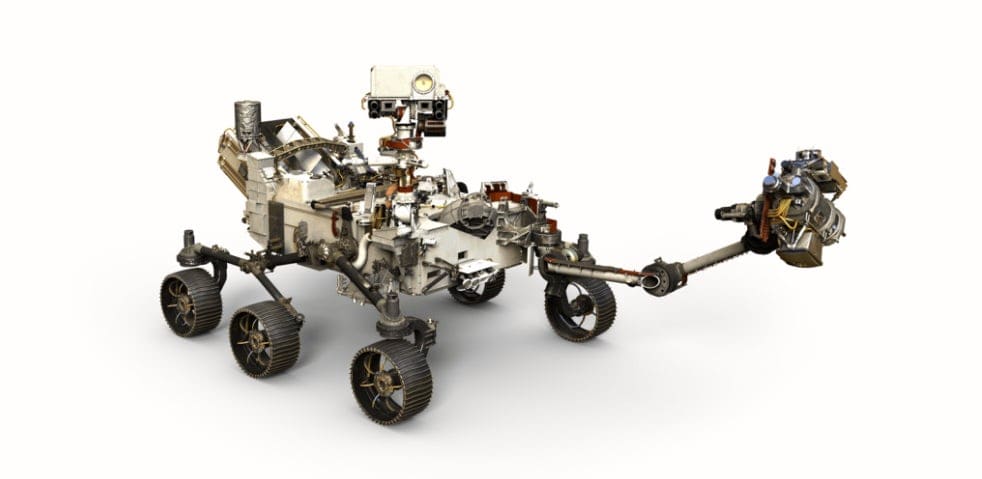

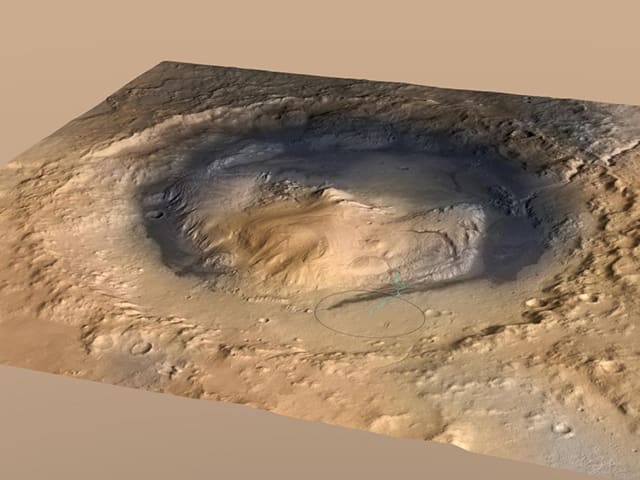

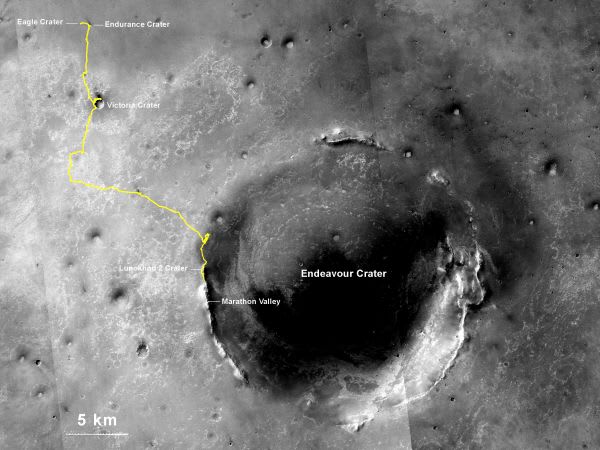

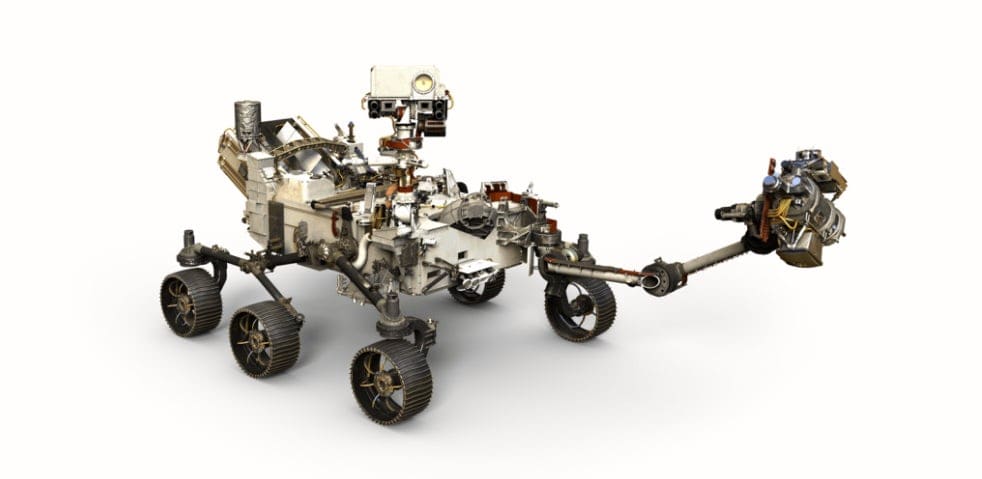

一方、NASAとヨーロッパ宇宙機関が進めている火星探査計画“Mars 2020”では、火星本体からのサンプルリターンも目指しています。

でも、この計画ではある特定の領域における限られた地質と年代区分にしかアクセスできず、帰還も2031年と“MMX計画”以降になってしまいます。

今回の研究により、火星の衛星フォボスにはこれまでの見積もりの10倍以上の火星表層物質があることが分かってきました。

なので、衛星からのサンプルリターンは火星の多様な物質が得られる可能性が高く、火星の歴史の包括的な理解につながるはずです。

日本が進める次世代のサンプルリターン“MMX計画”に期待ですね。

こちらの記事もどうぞ

着陸地点探し、キーワードは過去に水が存在していたこと NASAの次期火星探査

この吹き飛ばされた物質は火星を回る衛星フォボスにも運ばれているんですねー

今回、この現象のシミュレーション研究が行われ、フォボスにはこれまでの見積もりの10倍以上の火星表層物質があることが分かってきます。

日本は火星の衛星フォボスとダイモスからのサンプルリターンを計画していて、2024年には探査機を打ち上げる予定です。

もし、今回のシミュレーション研究が正しければ、火星の多様な物質が得られるはず。火星の歴史のさらなる理解につながるといいですね。

衛星フォボスに降り積もる火星の表層物質

日本は“はやぶさ2”に続く次世代サンプルリターン計画を進めています。

その計画は火星の衛星フォボスとダイモスを対象とした火星衛星探査計画“Martian Moons eXploration:MMX”。

2024年に探査機打ち上げ、衛星のサンプルが地球に届くのは2029年になるそうです。

2つの衛星のうち火星に近いところを公転しているフォボスの表土には、火星本体の表層物質が混入している可能性があります。

これは、火星に小天体が衝突することによって表層物質が吹き飛ばされ、その一部がフォボスまで到達し降り積もるためです。

なので、“MMX計画”でフォボスの表土を採取できれば、同時に火星表層物質も採取されているかもしれないんですねー

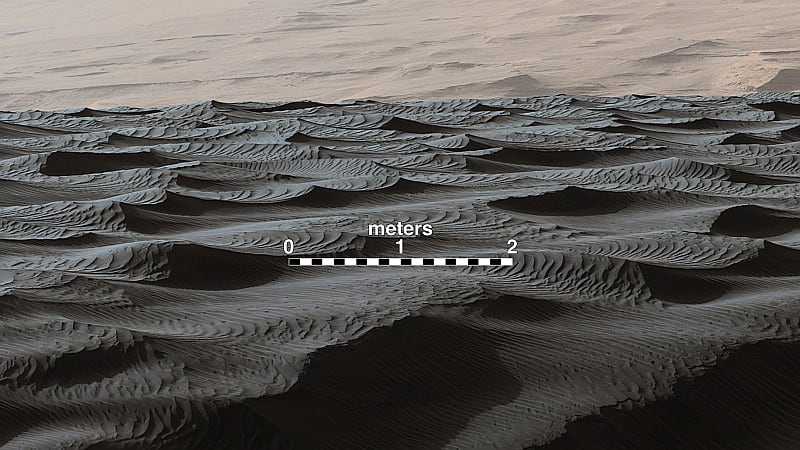

|

| 火星に無数の小天体が衝突することで、その破片がフォボスへと運ばれている(イメージ図)。 |

5億年前から現在までの間に火星で発生した様々な種類の小天体衝突によって、フォボスへ運ばれる火星物質の量を、高解像度の衝突計算と破片の詳細な軌道計算で見積もっています。

その結果明らかになったのが、これまで考えられていた量の10~100倍もの火星表層物質がフォボスへ運ばれること。

また、小天体衝突は火星形成後から恒常的にあらゆる方向で起こっていました。

これにより、衝突によって火星全休の表層物質がフォボスへ運ばれ、表面に均質に混入することも示されています。

火星の歴史の包括的な理解につながる

研究チームの見積もりによると、フォボスからサンプルを10g採取すれば、その中に少なくとも30粒以上の火星粒子が含まれているそうです。

これは“MMX計画”で目指す採取量なんですねー

これだけの量があれば、火星上で現在知られている7つの地質年代区分すべてのサンプルが得られる可能性が高いとみられています。

一方、NASAとヨーロッパ宇宙機関が進めている火星探査計画“Mars 2020”では、火星本体からのサンプルリターンも目指しています。

でも、この計画ではある特定の領域における限られた地質と年代区分にしかアクセスできず、帰還も2031年と“MMX計画”以降になってしまいます。

今回の研究により、火星の衛星フォボスにはこれまでの見積もりの10倍以上の火星表層物質があることが分かってきました。

なので、衛星からのサンプルリターンは火星の多様な物質が得られる可能性が高く、火星の歴史の包括的な理解につながるはずです。

日本が進める次世代のサンプルリターン“MMX計画”に期待ですね。

こちらの記事もどうぞ

着陸地点探し、キーワードは過去に水が存在していたこと NASAの次期火星探査