今回の研究では、南米チリにある“アルマ望遠鏡”を用いて、宇宙が現在の年齢のわずか10%だった頃に存在する活発に星を作っている銀河“BRI1355-0417”を観測。

銀河“BRI1355-0417”内の細かなガスの動きを調べ、銀河の平坦な円盤構造に地震のように垂直に運動する振動波(銀震)が形成されていることを明らかにしています。

この振動運動は、外部から新たなガスが銀河に流入するか、他の小さな銀河との衝突によって生じると考えられます。

どちらの場合もガスが円盤に流れ込み、星形成の原材料になります。

この発見が示しているのは、ガスの流入により活発に星を作り、姿を変えている銀河のダイナミックな成長。

宇宙初期の銀河成長の理解の手掛かりになります。

星の材料は銀河にどのようにして供給されているのか

宇宙初期の銀河は、現在の銀河と比べて星を形成する速度がはるかに高いことが知られています。

なかでも、天の川銀河と同程度の質量を持つ銀河“BRI1335-0417”は、星形成毒度が数百倍にも達しています。

この高い星形成率を実現するために、星の材料であるガスはどのように銀河に供給されているのでしょうか?

このプロセスを理解するためのカギは、銀河内のガスの動きや分布を解明することにあります。

電波観測では、光のドップラー効果によって、私たちの方へ動いているガスが発する電波(光の一種)の波長は短く(青く)なり、遠ざかるガスからの電波の波長は長く(赤く)なります。

なので、この波長の変化量を測定することで、銀河の中でのガスの動きを知ることができます。

銀河円盤を伝わる地震波現象

これまで、望遠鏡の感度の限界により、宇宙初期の遠方銀河でのガスの運動を詳細に測定することは、一部の銀河でしか出来ていませんでした。

そこで、今回の観測では、高感度、高分解能のアルマ望遠鏡(※1)を使用。

赤外線で非常に明るい遠方銀河の一つである“BRI1335-0417”において、近傍の銀河と同程度の詳細さで(銀河内のおよそ70の異なる場所で)ガスの運動を調べることに成功しています。

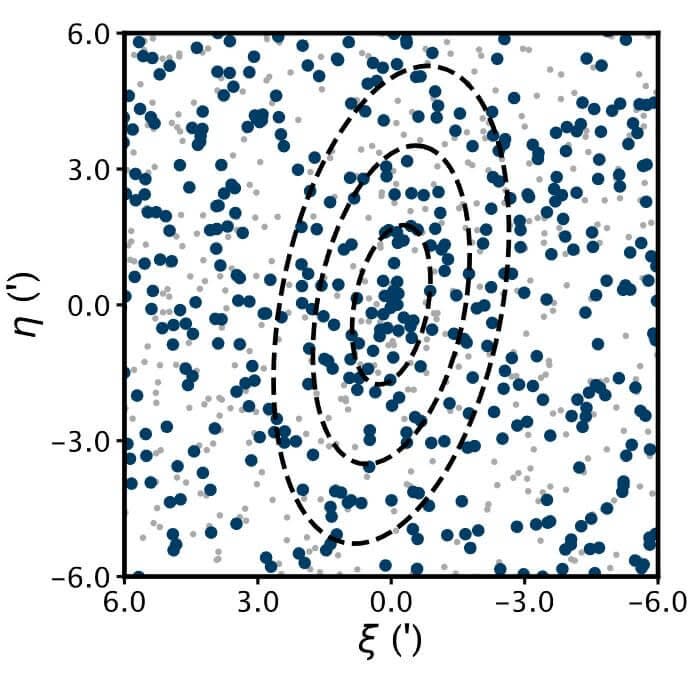

その結果、細かいスケールでのガスの速度が渦巻状のパターンを示し、ガスの分析が示す渦巻状のパターンと一致しました。(図1)

これらの特徴は、数値シミュレーションで調べられた銀河円盤を伝わる地震波現象と一致していて、ガスや、他の小さな銀河が円盤に激しく衝突していることを示唆していました。

回転速度は速度差が大きく、空間スケールが大きいので比較的測定が容易です。

でも、地震波のような速度差が小さく、空間スケールが小さい運動の測定は困難になります。

今回、遠方銀河で測定されたのは初めてのことでした。

銀河円盤に存在する棒構造

さらに、ガス分布を調べてみると、円盤に棒状の構造が存在することが判明しました。

星形成が活発な銀河の半数以上に円盤構造があり、そのような銀河は円盤銀河と呼ばれています。

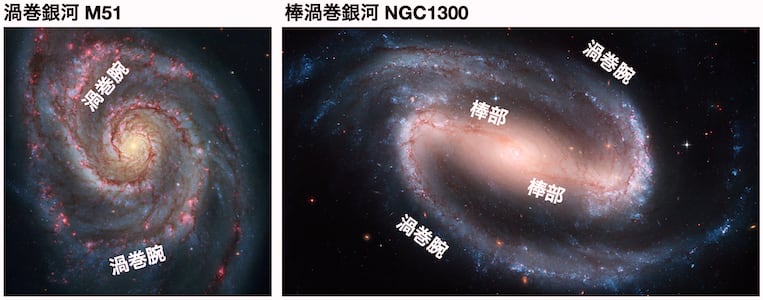

円盤銀河には2種類あり、それが渦巻銀河と棒渦巻銀河になります。

渦巻銀河は、図1(左)のように、文字通り渦を巻いた構造(渦巻腕と呼ばれる)が見られる銀河。

棒渦巻銀河は、渦巻銀河と似ていますが図1(右)のように、中心を貫く棒構造が見られるのが特徴です。

棒状の構造は、私たちの天の川銀河など一部の銀河に見られ、銀河内のガスを撹乱し中心へと運ぶ役割を果たします。

“BRI1335-0417”で発見された棒状構造は、これまで知られている中で最も遠いもの。

また、この銀河は、知られている中で最も遠い渦巻銀河でもあります。

全銀河に占める棒渦巻銀河の割合は、近い宇宙では約65%と多数派ですが、遠い宇宙では約20%まで低下しています。

宇宙は遠くを観測するほど古い時代を観測するのに等しいので、棒渦巻銀河は時間をかけて複雑な構造が形成されたことを示唆しています。

銀河における棒状構造と渦巻構造の起源

宇宙初期における渦巻銀河は珍しく、その正確な形成シナリオは未だに不明です。

でも、今回の研究成果が強く示唆しているのは、この渦巻構造が円盤内の垂直地震波と一致し、同じガスや他の銀河の降着イベントが、この渦巻構造を作り出したことです。

これらの結果は、初期銀河における渦巻構造の形成シナリオに関する新たな手掛かりとなります。

銀河における棒状構造と渦巻構造の起源は、宇宙の謎の一つであり、最近打ち上げられたジェームズウェッブ宇宙望遠鏡もその解明に向けた探求を行っています。

星の分布や運動を取得できるジェームズウェッブ宇宙望遠鏡(※2)は、星の材料となるガスを調べることが出来るアルマ望遠鏡のデータと組み合わせることで、“BRI1335-0417”のような初期の渦巻銀河の形成過程のさらなる理解の一助となるかもしれません。

私たちの住む天の川銀河内の18億個もの星の正確な位置と動きを測定することが出来るヨーロッパ宇宙機関の位置天文衛星“ガイア”(※3)は、最近天の川銀河円盤の垂直方向の震度を明らかにしました。

このシミュレーションモデルは今回の研究の観測の特徴とよく似ていて、観測データの解釈において重要な役割を果たしました。

銀河の時間進化を観測することは不可能ですが、物理法則と観測の両方に基づくコンピュータシミュレーションは、これらの現象の正確な起源と進化の解明に役立つかもしれません。

こちらの記事もどうぞ

銀河“BRI1355-0417”内の細かなガスの動きを調べ、銀河の平坦な円盤構造に地震のように垂直に運動する振動波(銀震)が形成されていることを明らかにしています。

この振動運動は、外部から新たなガスが銀河に流入するか、他の小さな銀河との衝突によって生じると考えられます。

どちらの場合もガスが円盤に流れ込み、星形成の原材料になります。

この発見が示しているのは、ガスの流入により活発に星を作り、姿を変えている銀河のダイナミックな成長。

宇宙初期の銀河成長の理解の手掛かりになります。

この研究は、オーストラリア国立大学の津久井崇史さんが率いる国際研究チームが進め、研究成果は2023年12月22日にオーストラリア国立大学他からプレスリリースされたものです。

詳しくは、オーストラリア国立大学のプレスリリース(英語)をご覧ください。

https://reporter.anu.edu.au/all-stories/astronomers-detect-seismic-ripples-in-ancient-galactic-disk

この研究成果は、Takafumi Tsukui et al. “Detecting a disk bending wave in a barred-spiral galaxy at redshift 4.4”として、2023年12月22日に英国の査読付き論文誌“Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”に掲載されました。

詳しくは、オーストラリア国立大学のプレスリリース(英語)をご覧ください。

https://reporter.anu.edu.au/all-stories/astronomers-detect-seismic-ripples-in-ancient-galactic-disk

この研究成果は、Takafumi Tsukui et al. “Detecting a disk bending wave in a barred-spiral galaxy at redshift 4.4”として、2023年12月22日に英国の査読付き論文誌“Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”に掲載されました。

星の材料は銀河にどのようにして供給されているのか

宇宙初期の銀河は、現在の銀河と比べて星を形成する速度がはるかに高いことが知られています。

なかでも、天の川銀河と同程度の質量を持つ銀河“BRI1335-0417”は、星形成毒度が数百倍にも達しています。

この高い星形成率を実現するために、星の材料であるガスはどのように銀河に供給されているのでしょうか?

このプロセスを理解するためのカギは、銀河内のガスの動きや分布を解明することにあります。

電波観測では、光のドップラー効果によって、私たちの方へ動いているガスが発する電波(光の一種)の波長は短く(青く)なり、遠ざかるガスからの電波の波長は長く(赤く)なります。

なので、この波長の変化量を測定することで、銀河の中でのガスの動きを知ることができます。

銀河円盤を伝わる地震波現象

これまで、望遠鏡の感度の限界により、宇宙初期の遠方銀河でのガスの運動を詳細に測定することは、一部の銀河でしか出来ていませんでした。

そこで、今回の観測では、高感度、高分解能のアルマ望遠鏡(※1)を使用。

赤外線で非常に明るい遠方銀河の一つである“BRI1335-0417”において、近傍の銀河と同程度の詳細さで(銀河内のおよそ70の異なる場所で)ガスの運動を調べることに成功しています。

※1.日本を含む22の国と地域が協力して、南米チリのアタカマ砂漠(標高5000メートル)に建設されたのが、アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array = ALMA:アルマ望遠鏡)。人間の目には見えない波長数ミリメートルの“ミリ波”やそれより波長の短い“サブミリ波”の電波を観測する。高精度パラボラアンテナを合計66台設置し、それら全体をひとつの電波望遠鏡として観測することができる。

研究では、“BRI1335-0417”の極めて質の高いガスの運動速度データから、銀河円盤の大局的な回転運動を差し引くことで、細かいスケールでの微弱な運動を分析。その結果、細かいスケールでのガスの速度が渦巻状のパターンを示し、ガスの分析が示す渦巻状のパターンと一致しました。(図1)

これらの特徴は、数値シミュレーションで調べられた銀河円盤を伝わる地震波現象と一致していて、ガスや、他の小さな銀河が円盤に激しく衝突していることを示唆していました。

回転速度は速度差が大きく、空間スケールが大きいので比較的測定が容易です。

でも、地震波のような速度差が小さく、空間スケールが小さい運動の測定は困難になります。

今回、遠方銀河で測定されたのは初めてのことでした。

銀河円盤に存在する棒構造

さらに、ガス分布を調べてみると、円盤に棒状の構造が存在することが判明しました。

星形成が活発な銀河の半数以上に円盤構造があり、そのような銀河は円盤銀河と呼ばれています。

円盤銀河には2種類あり、それが渦巻銀河と棒渦巻銀河になります。

渦巻銀河は、図1(左)のように、文字通り渦を巻いた構造(渦巻腕と呼ばれる)が見られる銀河。

棒渦巻銀河は、渦巻銀河と似ていますが図1(右)のように、中心を貫く棒構造が見られるのが特徴です。

|

| 図2.(左)渦巻銀河“M51”と(右)棒渦巻銀河“NGC 1300”。(Credit: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: P. Knezek (WIYN)) |

“BRI1335-0417”で発見された棒状構造は、これまで知られている中で最も遠いもの。

また、この銀河は、知られている中で最も遠い渦巻銀河でもあります。

全銀河に占める棒渦巻銀河の割合は、近い宇宙では約65%と多数派ですが、遠い宇宙では約20%まで低下しています。

宇宙は遠くを観測するほど古い時代を観測するのに等しいので、棒渦巻銀河は時間をかけて複雑な構造が形成されたことを示唆しています。

銀河における棒状構造と渦巻構造の起源

宇宙初期における渦巻銀河は珍しく、その正確な形成シナリオは未だに不明です。

でも、今回の研究成果が強く示唆しているのは、この渦巻構造が円盤内の垂直地震波と一致し、同じガスや他の銀河の降着イベントが、この渦巻構造を作り出したことです。

これらの結果は、初期銀河における渦巻構造の形成シナリオに関する新たな手掛かりとなります。

銀河における棒状構造と渦巻構造の起源は、宇宙の謎の一つであり、最近打ち上げられたジェームズウェッブ宇宙望遠鏡もその解明に向けた探求を行っています。

星の分布や運動を取得できるジェームズウェッブ宇宙望遠鏡(※2)は、星の材料となるガスを調べることが出来るアルマ望遠鏡のデータと組み合わせることで、“BRI1335-0417”のような初期の渦巻銀河の形成過程のさらなる理解の一助となるかもしれません。

※2.ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、NASAが中心になって開発した口径6.5メートルの赤外線観測用宇宙望遠鏡。ハッブル宇宙望遠鏡の後継機として、2021年12月25日に打ち上げられ、地球から見て太陽とは反対側150万キロの位置にある太陽―地球間のラグランジュ点の1つの投入され、ヨーロッパ宇宙機関と共同で運用されている。名称はNASAの第2代長官ジェームズ・E・ウェッブにちなんで命名された。

銀河円盤内で地震波が形成される現象の理解には、今後も多くの研究が必要になります。私たちの住む天の川銀河内の18億個もの星の正確な位置と動きを測定することが出来るヨーロッパ宇宙機関の位置天文衛星“ガイア”(※3)は、最近天の川銀河円盤の垂直方向の震度を明らかにしました。

※3.“ガイア”は、ヨーロッパ宇宙機関が2013年12月に打ち上げ運用する位置天文衛星。可視光線の波長帯で観測を行い、10憶個以上の天の川銀河の恒星の位置と速度を三角測量の原理に基づいて測定する位置天文学に特化した宇宙望遠鏡。測定精度は10マイクロ秒角(1度の1/60の1/60の1/10マンの角度)であり、これは地球から月面の1円玉を数えられる精度。

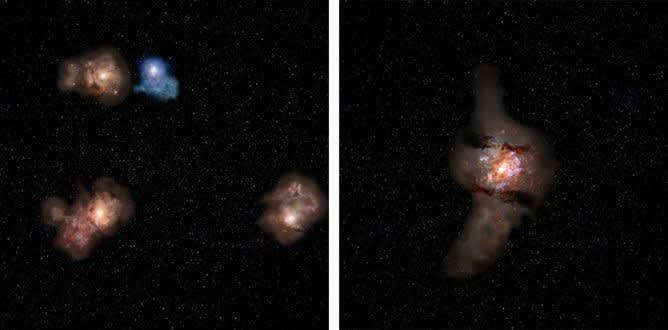

この観測結果を理解するために行われたシミュレーション(図2)は、円盤垂直波とそれに伴う渦巻構造を示しています。このシミュレーションモデルは今回の研究の観測の特徴とよく似ていて、観測データの解釈において重要な役割を果たしました。

銀河の時間進化を観測することは不可能ですが、物理法則と観測の両方に基づくコンピュータシミュレーションは、これらの現象の正確な起源と進化の解明に役立つかもしれません。

|

| 図3.Bland-Hawthorn and Tepper-Garciaによる円盤銀河のコンピュータシミュレーション。円盤が近くにある小さな銀河によって乱され、銀河円盤が垂直に振動する“銀震”が伝わる様子が見られる。(Credit: Bland-Hawthorn and Tepper-Garcia, University of Sydney) |

こちらの記事もどうぞ