今回の研究では、天の川銀河の中心から1~2光年にある、約2~50日周期で明暗の脈動現象を起こす“セファイド変光星”の金属量を計測しています。

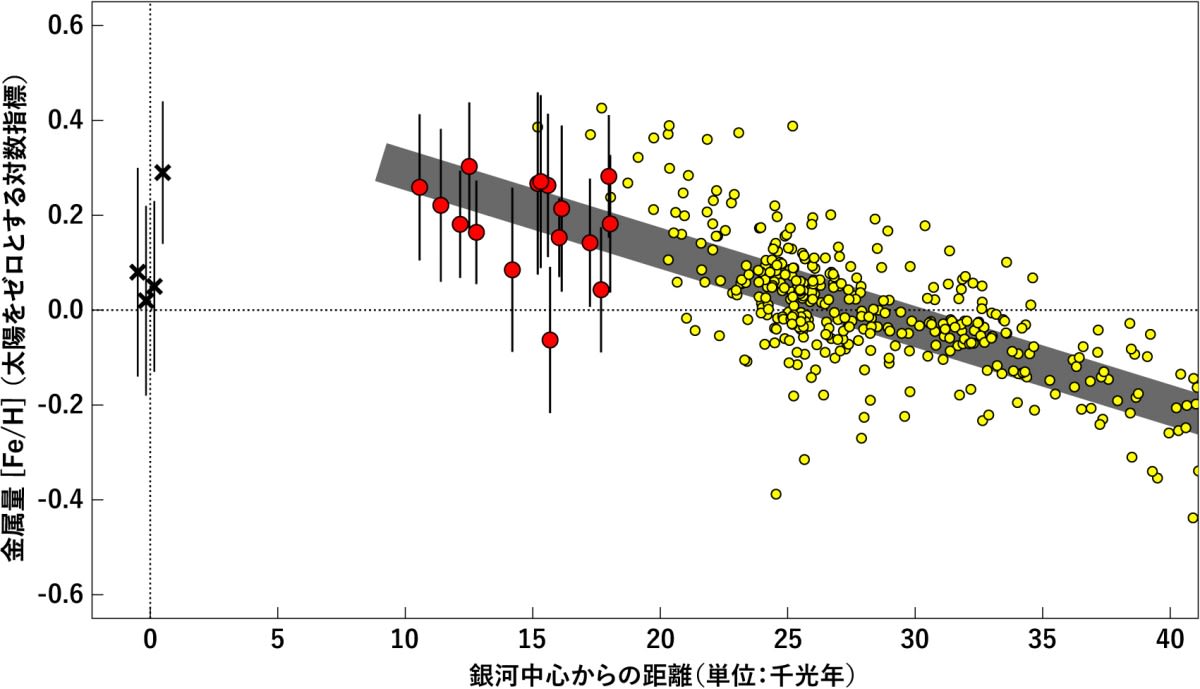

これにより、銀河円盤の金属量勾配がほぼ一直線で表せることを明らかにしているんですねー

この研究成果は、東京大学大学院 理学系研究科の松永典之助教、京都産業大学 神山天文台の大坪翔悟研究員たちの共同研究チームによるもの。

詳細は、アメリカ天体物理学専門誌“The Astrophysical Journal”に掲載されました。

そこから、恒星の核融合や超新星爆発、中性子星合体などのプロセスを経て、それぞれの銀河における重元素量(※1)が増加する進化が起こっていきました。

そのため、現在の重元素量は銀河ごとに異なり、さらに同じ銀河内でも場所によって差ができています。

その中でも銀河の中心に近い星ほど重元素を多く含むことになります。

これは、中心領域ほど多くの星が誕生し、多くの超新星爆発なども生じて重元素を含むガスが撒き散らされてきたからです。

星はその一生において、銀河中心部からの距離が大きく変わることは珍しくありません。

内側で生まれた重元素量の高い星が外側にあったり、逆に重元素量の少ない星が内側で観測されています。

“セファイド変光星”はそのような若い星の代表格で、内側から外側へと重元素量が下がることが分かっていました。

ただ、これまでの観測で用いていた可視光は、星間物質による減光の影響を受けてしまうんですねー

このため、中心からの距離が2万光年以遠のものしか分光観測ができていませんでした。

そこで、今回の研究で用いているのは減光の影響が比較的小さい赤外線。

観測には、南米チリ・ラスカンパナス天文台のマゼラン望遠鏡(口径6.5メートル)に設置された近赤外線高分散分光器“WINERED(ワインレッド)”を用いています。

この分光器は、東京大学と京都産業大学の共同プロジェクト“赤外線高分散ラボ”で開発が続けられていて、900~1350nmの近赤外波長域において、他の分光器よりも効率よく信号を検出し、高感度で分光スペクトルを得ることが可能です。

観測は2023年6月に行われ、中心から1~2万光年にある16個のセファイド変光星のスペクトルを取得。

これらの星は、可視光なら1万分の1以下から1000億分の1以下になるような強い減光を受けていて、赤外線でなければ今回の研究に必要なスペクトルは得られなかったそうです。

すると、ほぼすべての星が太陽の1~2倍の重元素量を持つことが判明します。

さらに、銀河中心に近いセファイド変光星ほど重元素量が高いという勾配も確認できました。

得られた重元素量の傾向は、これまでにスペクトルが取得されていた中心から2万光年以遠のセファイド変光星の重元素量勾配を、そのまま直線状に内側に伸ばしたようなシンプルなもの。

中心に近い領域ほど化学進化が進みやすいので、中心部に向かって重元素量の高い勾配が現れることは、それほど予想外の結果ではありませんでした。

でも、実際には重元素の増えたガスが超新星爆発などで吹き飛ばされたり、円盤の外から重元素の低いガスが落ちてきたり、外部とのやり取りが起こりながら化学進化は進みます。

それでは、円盤の広い範囲で単純な重元素量勾配を持つに至った天の川銀河の進化はどのようなものだったのでしょうか?

今回の観測成果は、今後の理論的研究における重要な課題を与えてくれものになりました。

なお、研究チームの過去の赤外線撮像探査で発見された中心近くの4個のセファイド変光星は、今回の重元素量勾配とは外れていることも確認されています。

これらの星は、中心から1000光年以内に局在する恒星系“銀河中心核円盤”に付随しています。

この中心領域と1万光年よりも外側では異なる化学進化が起こってきたと考えられ、今回の研究では中心核円盤の進化については、新たな知見は得られませんでした。

今後、“WINERED”分光器などを用いて、それらの重元素量を測定することで、天の川銀河全体の進化を調べることが可能になるはずです。

さらに、鉄以外の重元素の組成も詳しく調べることで、どのような天体現象(恒星質量の異なる各種の超新星爆発や中性子星合体など)が、重元素合成に寄与してきたかを推定できます。

それにより、化学進化の理論モデルの精度を高め、銀河円盤全体での重元素量勾配を説明できるような、銀河進化のシナリオを描き出すことが期待されます。

こちらの記事もどうぞ

これにより、銀河円盤の金属量勾配がほぼ一直線で表せることを明らかにしているんですねー

この研究成果は、東京大学大学院 理学系研究科の松永典之助教、京都産業大学 神山天文台の大坪翔悟研究員たちの共同研究チームによるもの。

詳細は、アメリカ天体物理学専門誌“The Astrophysical Journal”に掲載されました。

この研究成果は9月8日に東京大学と京都産業大学から共同で発表されました。

銀河における重元素量の増加

宇宙には最初、水素、ヘリウム、リチウムなどの軽い元素しか存在していませんでした。そこから、恒星の核融合や超新星爆発、中性子星合体などのプロセスを経て、それぞれの銀河における重元素量(※1)が増加する進化が起こっていきました。

※1.天文学では、水素とヘリウムよりも重い元素のことを“重元素”と呼び、水素に対する重元素の割合は重元素量と呼ぶ。重元素は恒星内部の核融合反応により合成され、恒星の死に伴い星間空間へと放出される。なので、星の生と死のサイクルが十分に繰り返されていない初期の宇宙では、現在の宇宙に比べて重元素量が低かったと考えられている。

多くの星が誕生し、多くの重元素が生成・放出されるほど、その進化は早く進むことになります。そのため、現在の重元素量は銀河ごとに異なり、さらに同じ銀河内でも場所によって差ができています。

その中でも銀河の中心に近い星ほど重元素を多く含むことになります。

これは、中心領域ほど多くの星が誕生し、多くの超新星爆発なども生じて重元素を含むガスが撒き散らされてきたからです。

星はその一生において、銀河中心部からの距離が大きく変わることは珍しくありません。

内側で生まれた重元素量の高い星が外側にあったり、逆に重元素量の少ない星が内側で観測されています。

若い星の代表格“セファイド変光星”の重元素量勾配

星が銀河内を移動するということは、生まれてから移動する時間がまだ短い若い星を観測した方が、はっきりとした重元素量勾配を示すことになります。“セファイド変光星”はそのような若い星の代表格で、内側から外側へと重元素量が下がることが分かっていました。

ただ、これまでの観測で用いていた可視光は、星間物質による減光の影響を受けてしまうんですねー

このため、中心からの距離が2万光年以遠のものしか分光観測ができていませんでした。

そこで、今回の研究で用いているのは減光の影響が比較的小さい赤外線。

観測には、南米チリ・ラスカンパナス天文台のマゼラン望遠鏡(口径6.5メートル)に設置された近赤外線高分散分光器“WINERED(ワインレッド)”を用いています。

この分光器は、東京大学と京都産業大学の共同プロジェクト“赤外線高分散ラボ”で開発が続けられていて、900~1350nmの近赤外波長域において、他の分光器よりも効率よく信号を検出し、高感度で分光スペクトルを得ることが可能です。

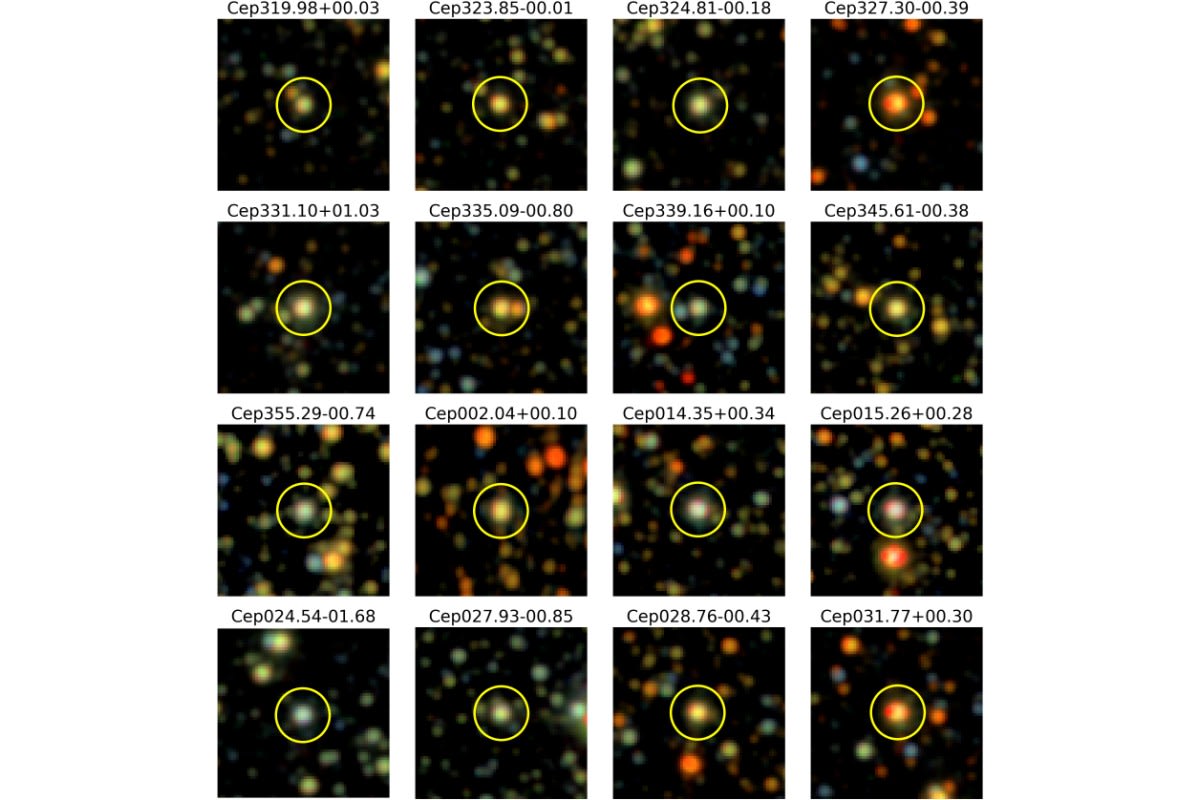

観測は2023年6月に行われ、中心から1~2万光年にある16個のセファイド変光星のスペクトルを取得。

これらの星は、可視光なら1万分の1以下から1000億分の1以下になるような強い減光を受けていて、赤外線でなければ今回の研究に必要なスペクトルは得られなかったそうです。

|

| 近赤外線高分散分光器“WINERED”で観測を行い、重元素量が測定された16個のセファイド変光星。半径10秒角の黄丸の中央がセファイド変光星。赤みが強い星ほど強い星間減光を受けている。NASA/IPAC赤外線科学アーカイブより得た2μm全天サーベイ(2MASS)の近赤外線画像を用いて作成された。(出所:東大Webサイト) |

|

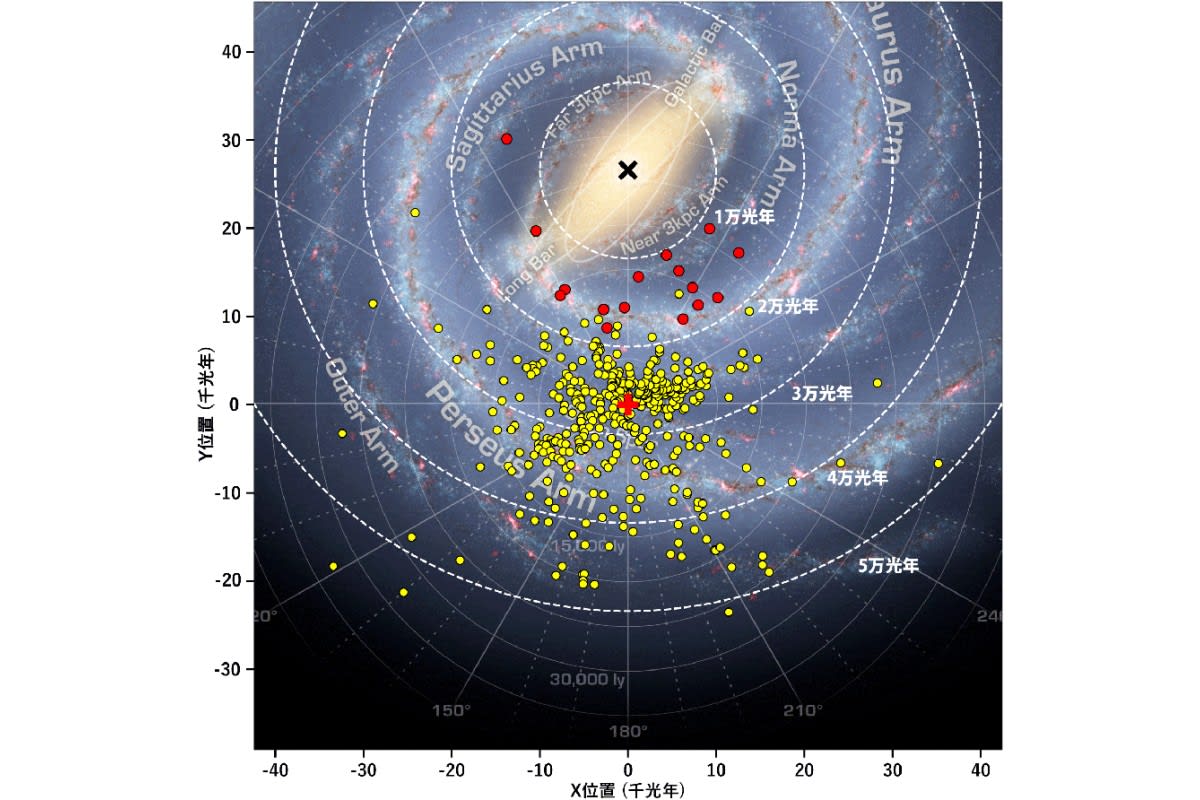

| 分光観測が行われたセファイド変光星の分布。丸はセファイド変光星、赤丸が今回観測された16個、黄丸は先行研究で重元素量が測定済のもの。赤の+マークが太陽系の位置、黒の×マークが銀河中心。背景はNASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC/Caltech)による画像。(出所:東大Webサイト) |

銀河中心に近いセファイド変光星ほど重元素量が高い

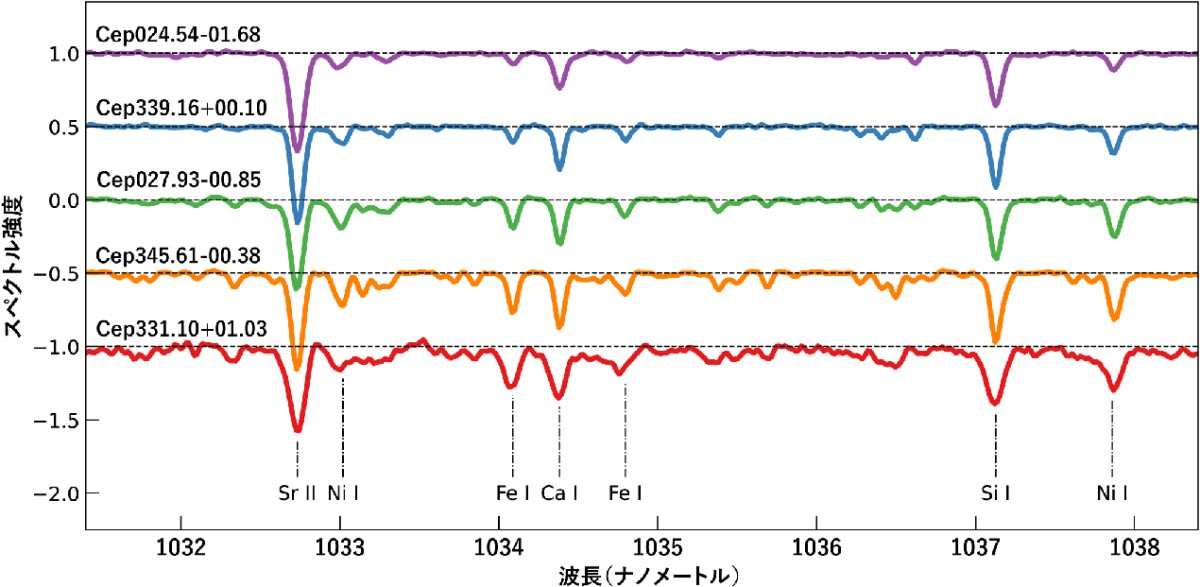

観測で取得されたスペクトルでは多くの元素の吸収線が確認され、今回は30本の鉄の吸収線を利用して重元素量を測定。すると、ほぼすべての星が太陽の1~2倍の重元素量を持つことが判明します。

さらに、銀河中心に近いセファイド変光星ほど重元素量が高いという勾配も確認できました。

得られた重元素量の傾向は、これまでにスペクトルが取得されていた中心から2万光年以遠のセファイド変光星の重元素量勾配を、そのまま直線状に内側に伸ばしたようなシンプルなもの。

中心に近い領域ほど化学進化が進みやすいので、中心部に向かって重元素量の高い勾配が現れることは、それほど予想外の結果ではありませんでした。

でも、実際には重元素の増えたガスが超新星爆発などで吹き飛ばされたり、円盤の外から重元素の低いガスが落ちてきたり、外部とのやり取りが起こりながら化学進化は進みます。

それでは、円盤の広い範囲で単純な重元素量勾配を持つに至った天の川銀河の進化はどのようなものだったのでしょうか?

今回の観測成果は、今後の理論的研究における重要な課題を与えてくれものになりました。

なお、研究チームの過去の赤外線撮像探査で発見された中心近くの4個のセファイド変光星は、今回の重元素量勾配とは外れていることも確認されています。

これらの星は、中心から1000光年以内に局在する恒星系“銀河中心核円盤”に付随しています。

この中心領域と1万光年よりも外側では異なる化学進化が起こってきたと考えられ、今回の研究では中心核円盤の進化については、新たな知見は得られませんでした。

|

| 表面温度が異なる5個の星について、“WINERED”で得られた900~1350nmのスペクトルの一部。吸収線の無い波長部分を1に規格化した上で、見やすさを考慮して上下にズラされている。代表的な強い吸収線について、どの元素が吸収を起こしているかが示されている。ローマ数字のIは中性元素、IIは一階電離元素を表す(例:“Fe I”は中性の鉄)。(出所:東大Webサイト) |

今後、“WINERED”分光器などを用いて、それらの重元素量を測定することで、天の川銀河全体の進化を調べることが可能になるはずです。

さらに、鉄以外の重元素の組成も詳しく調べることで、どのような天体現象(恒星質量の異なる各種の超新星爆発や中性子星合体など)が、重元素合成に寄与してきたかを推定できます。

それにより、化学進化の理論モデルの精度を高め、銀河円盤全体での重元素量勾配を説明できるような、銀河進化のシナリオを描き出すことが期待されます。

こちらの記事もどうぞ