今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡を用いた観測により、最も遠い131.4億光年彼方に位置する原始銀河団を観測。

その中でも、特に銀河が密集している大都市圏に相当する“コア領域”をとらえることに成功したんですねー

これにより明らかになったのは、多くの銀河が狭い領域に集まることで、銀河の成長が急速に進んでいることでした。

さらに、研究チームはシミュレーションを活用して将来の大都市圏の姿を予測。

すると、数千万年以内に大都市圏が1つのより大きな銀河になることが分かりました。

この研究成果は、銀河の生まれと育ちに関わる重要な手掛かりになることが期待されています。

そして、その集団としての銀河は、どうやって成長していくのでしょうか?

このことを知ることは、宇宙における私たちのルーツを知ることでもあり、天文学の重要なテーマです。

100個以上もの銀河がお互いの重力で集まった集団は銀河団と呼ばれ、これは宇宙におけるもっとも大きな構造の一つになります。

地球に比較的近い銀河の観測からは、銀河同士が密集した環境の方が、個々の星の生死のサイクルが急速に進むことが知られていて、これは“環境効果”と呼ばれています。

でも、宇宙の歴史において、この環境効果はいつ頃から存在したのかは、よく分かっていません。

これを知るには、宇宙が誕生して間もない頃の銀河団の祖先を観測する必要がありました。

幸い、天文学では遠くの宇宙を観測することで、昔の宇宙の姿を観測することができます。

例えば、130億光年彼方の銀河からの光や電波は、130億年の時間ををかけて地球に届くことになります。

なので、いま私たちが観測するのは、130億年前のその銀河の姿になります。

ただ、130億光年もの距離を旅して届く光や電波は、その間に弱ってしまうので、観測する望遠鏡には高い感度と空間分解能が求められます。

そこで、今回の研究で用いているのは、高い感度と空間分解能を持つジェームズウェッブ望遠鏡(可視光・赤外線を観測)とアルマ望遠鏡(電波を観測)。

これらを用いて、原始銀河団“A2744z90D”の“コア領域”を調べています。

このような理由で、今回の研究ではコア領域に注目した訳です。

まず、今回の研究で挑んでいるのは、この原始銀河団のコア領域のジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による観測でした。

可視光から近赤外線までの波長をスペクトル(※3)観測する近赤外線分光装置“NIRSpec”の面分光モードを用いることで、視野内のすべての場所のスペクトルを同時に取得することができます。

その結果、天の川銀河の半径のさらに半分相当の38,000光年を一辺とする四角形領域の中で、電離した酸素イオンの光([OIII] 5008Å)を4つの銀河から検出することに成功しています。(図2左)

この光の赤方偏移(※4)から、4つの銀河の地球からの距離は131.4億光年と同定。

これにより、コア領域の“銀河候補”は確かに原始銀河団のメンバーだったことが分かりました。

このデータの解析の結果、4つの銀河のうち3つから、チリの出す電波を検出(図2右)。

これほど過去の時代にある原始銀河団から、チリが検出されたのは初めてのことでした。

銀河のなかのチリは、銀河を構成している重い星々が、その進化段階の終末期に引き起こす超新星爆発により供給され、それが新しい星の材料になると考えられています。

このため、銀河に多量のチリがあることは、銀河内の第一世代の星の多くがすでに一生を終えていて、銀河の成長が進んでいることを示しています。

また、同じ原始銀河団のうち、コア領域以外の密集していない銀河では、チリは検出されませんでした。

このことが示しているのは、多くの銀河が狭い領域に集まることで銀河の成長が急速に進んでいること。

138億年前の宇宙誕生からわずか7億年余りの時代に、環境効果が存在していたことが考えられます。

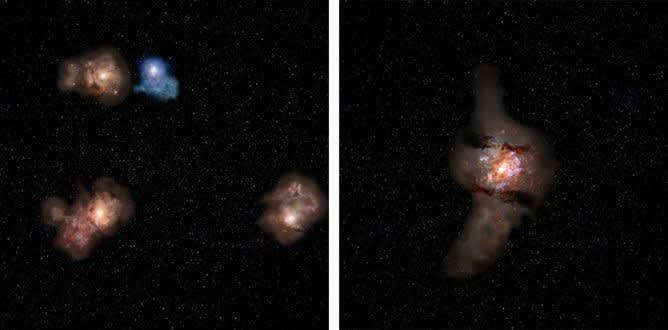

その結果、観測された天体と同じく宇宙が誕生してから6.8億年の頃に、図3(a)のようなガスの粒子が密集した領域が存在し、図3(b)のように拡大をすると狭い領域に密集した4つの銀河が形成されることが示されました。

この4つの銀河の進化を追うため、シミュレーションでは、銀河を構成する星やガスの運動、化学反応、星の形成や爆発現象といった物理過程を計算。

すると、数千万年という宇宙の進化のタイムスケールとしては短い時間で4つの銀河は合体し、より大きな銀河に進化することが示されました。

今回の観測銀河の再現が可能になったのは、シミュレーションが高い空間分解能と多数の銀河サンプルを有していたからでした。

今後、コア領域の形成メカニズムやその力学的性質を詳細に探っていくことになるようです。

また、その威力が実証されたジェームズウェッブ宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡のタッグによる観測を、より多くの原始銀河団に適用し、銀河の成長メカニズムを明らかにしていくことで、宇宙における私たちのルーツにも迫るようです。

こちらの記事もどうぞ

その中でも、特に銀河が密集している大都市圏に相当する“コア領域”をとらえることに成功したんですねー

これにより明らかになったのは、多くの銀河が狭い領域に集まることで、銀河の成長が急速に進んでいることでした。

さらに、研究チームはシミュレーションを活用して将来の大都市圏の姿を予測。

すると、数千万年以内に大都市圏が1つのより大きな銀河になることが分かりました。

この研究成果は、銀河の生まれと育ちに関わる重要な手掛かりになることが期待されています。

この研究を進めているのは、日本の橋本拓也助教(筑波大学)とスペインのJavier Alvarez-Márquez研究員(スペイン宇宙生物センター)を中心とする国際研究チームです。

|

| 図1.(左)ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡で調べた原始銀河団“A27440Dz7p90D”の中でも銀河の密集した“大都市圏”のイメージ図。(右)“大都市圏”の数千万年後の姿(イメージ図)。(Credit: 国立天文台) |

銀河同士が密集した環境での星の生死のサイクル

星の集団である銀河の中で、個々の星がどのようにして生まれ、死に、その残骸からまた新しい星が生まれていくのか?そして、その集団としての銀河は、どうやって成長していくのでしょうか?

このことを知ることは、宇宙における私たちのルーツを知ることでもあり、天文学の重要なテーマです。

100個以上もの銀河がお互いの重力で集まった集団は銀河団と呼ばれ、これは宇宙におけるもっとも大きな構造の一つになります。

地球に比較的近い銀河の観測からは、銀河同士が密集した環境の方が、個々の星の生死のサイクルが急速に進むことが知られていて、これは“環境効果”と呼ばれています。

でも、宇宙の歴史において、この環境効果はいつ頃から存在したのかは、よく分かっていません。

これを知るには、宇宙が誕生して間もない頃の銀河団の祖先を観測する必要がありました。

昔の宇宙の姿を観測する

銀河団の祖先は原始銀河団と呼ばれ、およそ100億光年以上彼方にある10個程度の銀河の集団です。幸い、天文学では遠くの宇宙を観測することで、昔の宇宙の姿を観測することができます。

例えば、130億光年彼方の銀河からの光や電波は、130億年の時間ををかけて地球に届くことになります。

なので、いま私たちが観測するのは、130億年前のその銀河の姿になります。

ただ、130億光年もの距離を旅して届く光や電波は、その間に弱ってしまうので、観測する望遠鏡には高い感度と空間分解能が求められます。

そこで、今回の研究で用いているのは、高い感度と空間分解能を持つジェームズウェッブ望遠鏡(可視光・赤外線を観測)とアルマ望遠鏡(電波を観測)。

これらを用いて、原始銀河団“A2744z90D”の“コア領域”を調べています。

原始銀河団のコア領域の観測

原始銀河団“A2744z7p90D”は、欧米の研究グループによるジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いた観測により、最も遠い131.4億光年(※1)彼方の原始銀河団だと発表されていました(※2)。※1.※2.今回の天体の赤方偏移はz=7.88だった。これをもとに最新の宇宙論パラメータ(H0 = 67.7 km/s/Mpc, Ωm = 0.3111, ΩΛ =0.6899)で距離を計算すると、131.4億光年となった。

原始銀河団“A2744z7p90D”は、欧米の研究グループを率いる森下貴弘研究員(カリフォルニア工科大学)らによって最初に距離が決定された。

でも、この原始銀河団の中で最も銀河候補が多い“大都市圏”に当たる“コア領域”を隈なく観測できていなかったので、銀河の環境効果が始まっているかどうかは不明でした。このような理由で、今回の研究ではコア領域に注目した訳です。

まず、今回の研究で挑んでいるのは、この原始銀河団のコア領域のジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による観測でした。

可視光から近赤外線までの波長をスペクトル(※3)観測する近赤外線分光装置“NIRSpec”の面分光モードを用いることで、視野内のすべての場所のスペクトルを同時に取得することができます。

※3.分光観測を行うことでスペクトルを得ることができる。スペクトルは、光の波長ごとの強度分布。スペクトルに現れる吸収線や輝線を合わせた呼称がスペクトル線。個々の元素は決まった波長の光を吸収したり放出したりする性質がある。その波長での光を吸収し強度が弱まると吸収線、光を放出し強まると輝線としてスペクトルに現れる。光の波長ごとの強度分布スペクトルに現れる吸収線や輝線を調べることで、元素の種類を直接特定することができる。

得られた面分光の解析手法を改良しながら、高い空間分解能でコア領域を調査。その結果、天の川銀河の半径のさらに半分相当の38,000光年を一辺とする四角形領域の中で、電離した酸素イオンの光([OIII] 5008Å)を4つの銀河から検出することに成功しています。(図2左)

この光の赤方偏移(※4)から、4つの銀河の地球からの距離は131.4億光年と同定。

これにより、コア領域の“銀河候補”は確かに原始銀河団のメンバーだったことが分かりました。

※4.膨張する宇宙の中では、遠方の天体ほど高速で遠ざかっていくので、天体からの光が引き伸ばされてスペクトル全体が低周波側(色で言えば赤い方)にズレてしまう。この現象を赤方偏移といい、この量が大きいほど遠方の天体ということになる。110億光年より遠方にあるとされる銀河は、赤方偏移の度合いを用いて算出されている。

このデータの解析の結果、4つの銀河のうち3つから、チリの出す電波を検出(図2右)。

これほど過去の時代にある原始銀河団から、チリが検出されたのは初めてのことでした。

銀河のなかのチリは、銀河を構成している重い星々が、その進化段階の終末期に引き起こす超新星爆発により供給され、それが新しい星の材料になると考えられています。

このため、銀河に多量のチリがあることは、銀河内の第一世代の星の多くがすでに一生を終えていて、銀河の成長が進んでいることを示しています。

また、同じ原始銀河団のうち、コア領域以外の密集していない銀河では、チリは検出されませんでした。

このことが示しているのは、多くの銀河が狭い領域に集まることで銀河の成長が急速に進んでいること。

138億年前の宇宙誕生からわずか7億年余りの時代に、環境効果が存在していたことが考えられます。

銀河形成シミュレーション

さらに研究チームでは、このコア領域に密集した4つの銀河が、どのように形成され、進化するのかを理論的に検証するため、銀河形成シミュレーションを実施。その結果、観測された天体と同じく宇宙が誕生してから6.8億年の頃に、図3(a)のようなガスの粒子が密集した領域が存在し、図3(b)のように拡大をすると狭い領域に密集した4つの銀河が形成されることが示されました。

この4つの銀河の進化を追うため、シミュレーションでは、銀河を構成する星やガスの運動、化学反応、星の形成や爆発現象といった物理過程を計算。

すると、数千万年という宇宙の進化のタイムスケールとしては短い時間で4つの銀河は合体し、より大きな銀河に進化することが示されました。

今回の観測銀河の再現が可能になったのは、シミュレーションが高い空間分解能と多数の銀河サンプルを有していたからでした。

今後、コア領域の形成メカニズムやその力学的性質を詳細に探っていくことになるようです。

また、その威力が実証されたジェームズウェッブ宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡のタッグによる観測を、より多くの原始銀河団に適用し、銀河の成長メカニズムを明らかにしていくことで、宇宙における私たちのルーツにも迫るようです。

この観測成果は、T. Hashimoto et al.“Reionization and the ISM/Stellar Origins with JWST and ALMA (RIOJA): The core of the highest redshift galaxy overdensity confirmed by NIRSpec/JWST”として天文学専門誌“The Astrophysical Journal Letters”に2023年8月30日付で受理され、今後掲載予定です。

研究成果は、日本天文学会2023年秋季年会で9月20日に発表予定です。

研究成果は、日本天文学会2023年秋季年会で9月20日に発表予定です。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます