今回の研究では、アルマ望遠鏡(※1)を用いた観測により、129憶光年彼方の銀河(※2)で明るく輝くクエーサー“J2054-0005”からの強力な分子ガスのアウトフローをとらえることに成功。

そのアウトフローが、初期宇宙の銀河の成長に大きな影響を与えていた強い証拠を、世界で初めて発見しています。

その原因として理論的に考えられているものの一つが、銀河からのガスの噴き出し“アウトフロー”です。

ただ、これまで宇宙初期のクエーサーにおいて、分子ガスのアウトフローが観測された例はわずか2天体しかなく、その2天体で観測されたアウトフローは星形成の進行を左右し銀河の成長に影響を及ぼすほど強いものではありませんでした。

本研究では、クエーサー“J2054-0005”からの分子ガスのアウトフローを、分子ガス中のヒドロキシルラジカル(OH)分子から作る“影絵”として検出することに成功。

影絵の様子を詳しく調べて分かったのは、星の材料となる分子ガスが銀河の外へ激しく噴き出していることでした。

その速度は毎秒1,500キロにも達し、流出している分子ガスは1年間当たり太陽質量の1,500倍に相当する莫大な量になります。

さらに、この流出量が、銀河の中で新たに作られる星の量と比べて大きいことも明らかになります。

この銀河からは、1000万年ほどで星の材料となる分子ガスが枯渇し、新たな星が作られにくくなると考えられます。

今後、より多くの銀河を観測することで、さらなる初期宇宙の銀河成長メカニズムの解明に期待できそうです。

本研究の成果は、分子ガスの噴き出し“アウトフロー”が銀河の星形成を抑制するという理論予測を裏付ける重要なもの。

本研究の成果は、日本時間2024年2月1日(木)のアストロフィジカルジャーナル誌に掲載される予定です。

銀河における星形成の抑制メカニズム

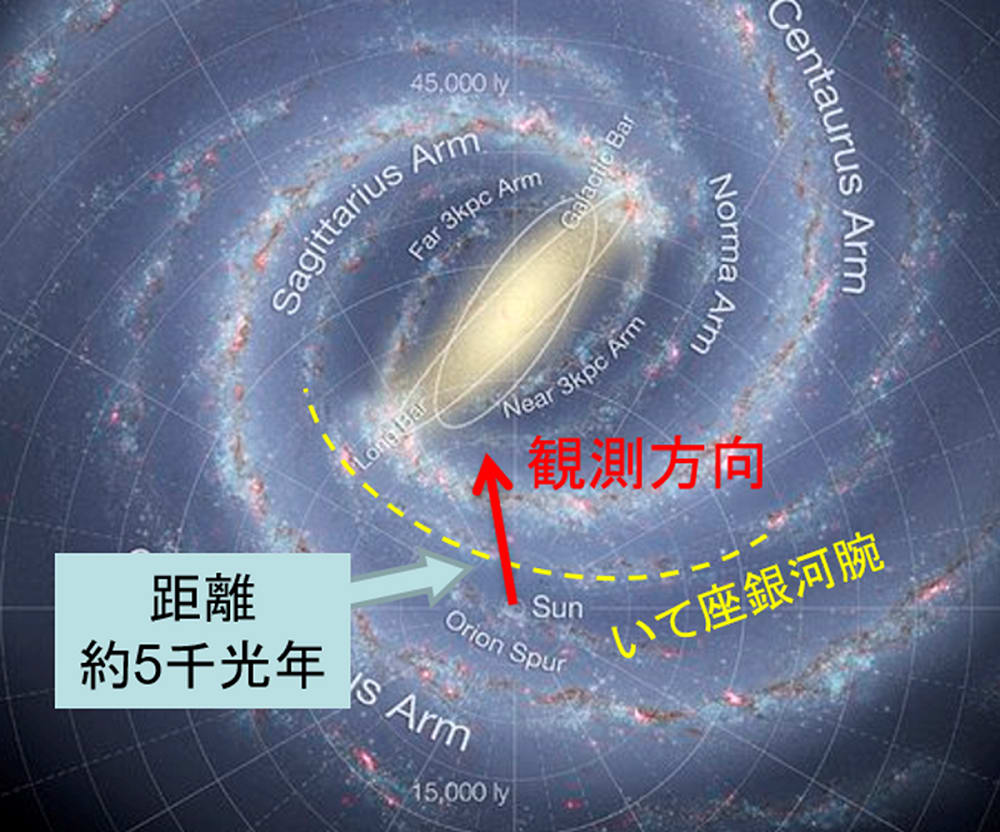

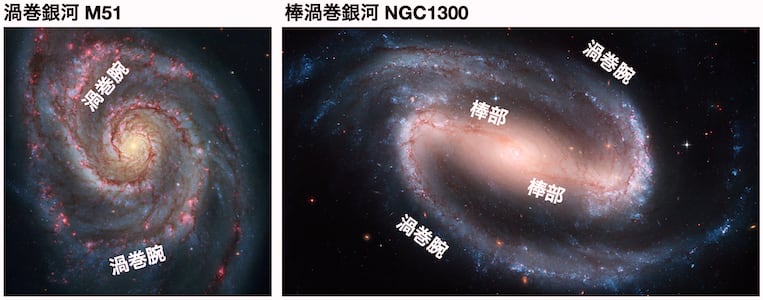

現在の宇宙では、星を活発に作っている渦巻銀河や、星形成を終えた楕円銀河の存在が知られています。

でも、銀河でいつどのようにして星が作られにくくなるのかは、現代の天文学の大きな謎になっているんですねー

実は、宇宙誕生後わずか15億年頃には、すでに星形成が不活発な巨大銀河が存在していたことが知られていました。

このような不活発な銀河は、過去に星形成が活発な時期を経て、何らかの原因によって星形成が抑制されたと考えられています。

その原因として理論的に考えられているものの一つが、銀河からのガスの噴き出し“アウトフロー”です。

例えば、現在の宇宙では、ガスが銀河円盤の上下に噴き出すアウトフロー現象が観測されています。

分子ガスは星の材料なので、特に分子ガスのアウトフローは星形成の進み具合を調節する大切な働きをしています。

そこで、星形成の抑制メカニズムを明らかにするには、遠方つまり初期の宇宙に遡って、星形成とアウトフローの関係を調べることが重要になります。

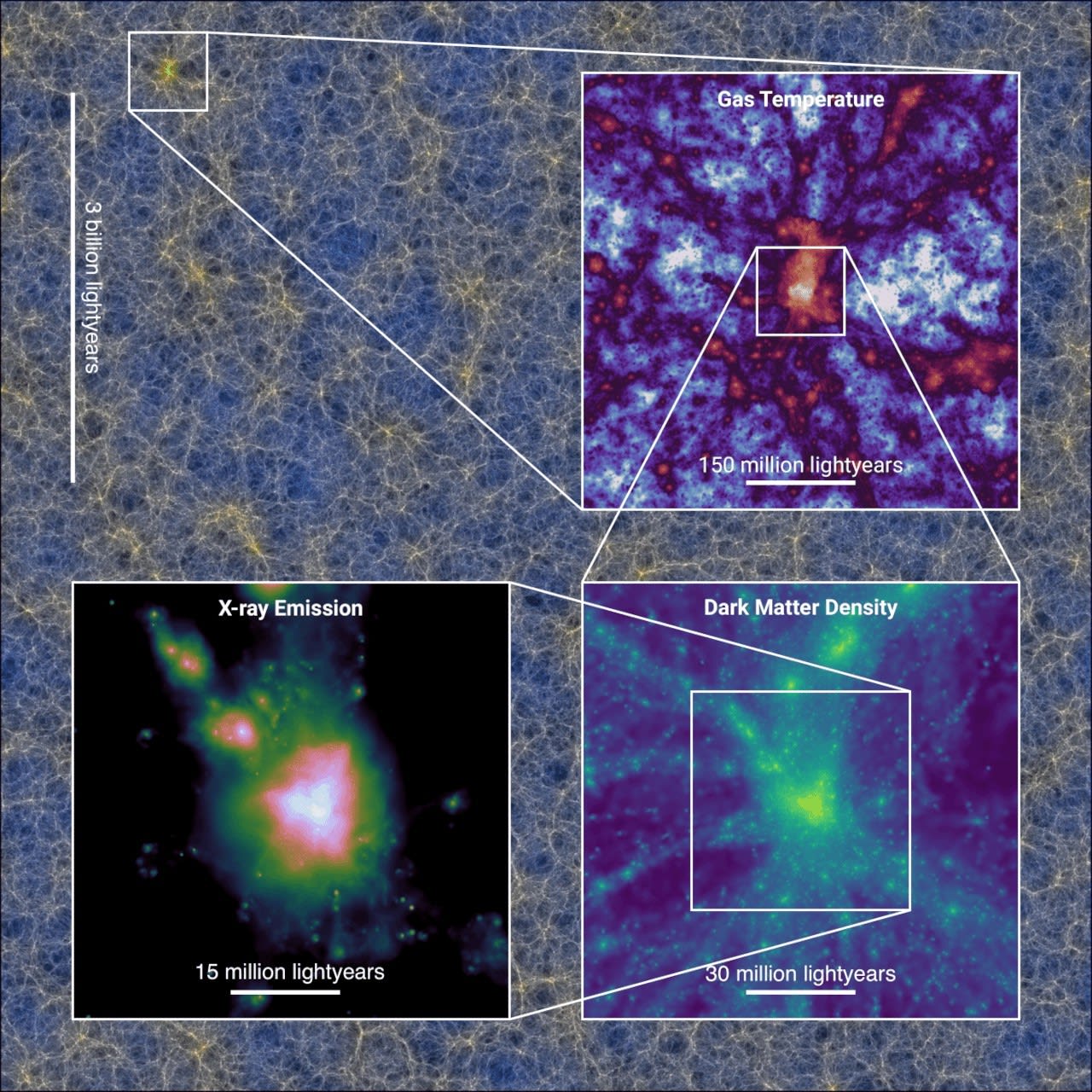

ほとんどの銀河の中心には、太陽の100万倍から100億倍もの質量を持つ超大質量ブラックホールが存在していることが知られています。

特に、銀河中心にある超大質量ブラックホールに物質が落ち込む過程で生み出される莫大なエネルギーによって輝く天体は、クエーサーと呼ばれています。

銀河の初期形態とも考えられていて、遠方にあるにもかかわらず明るく見えています。

宇宙初期のクエーサーは星形成が活発であり、超大質量ブラックホールの影響も相まって、強烈な分子ガスのアウトフローを生み出している可能性があります。

でも、これまで宇宙初期のクエーサーにおいて分子ガスのアウトフローが観測された例は、わずか2天体しかありませんでした。

その2天体で観測されたアウトフローは、星形成の進行を左右し銀河の成長に影響を及ぼすほど強いものではありませんでした。

ガスの動きを吸収線の光のドップラー効果として観測

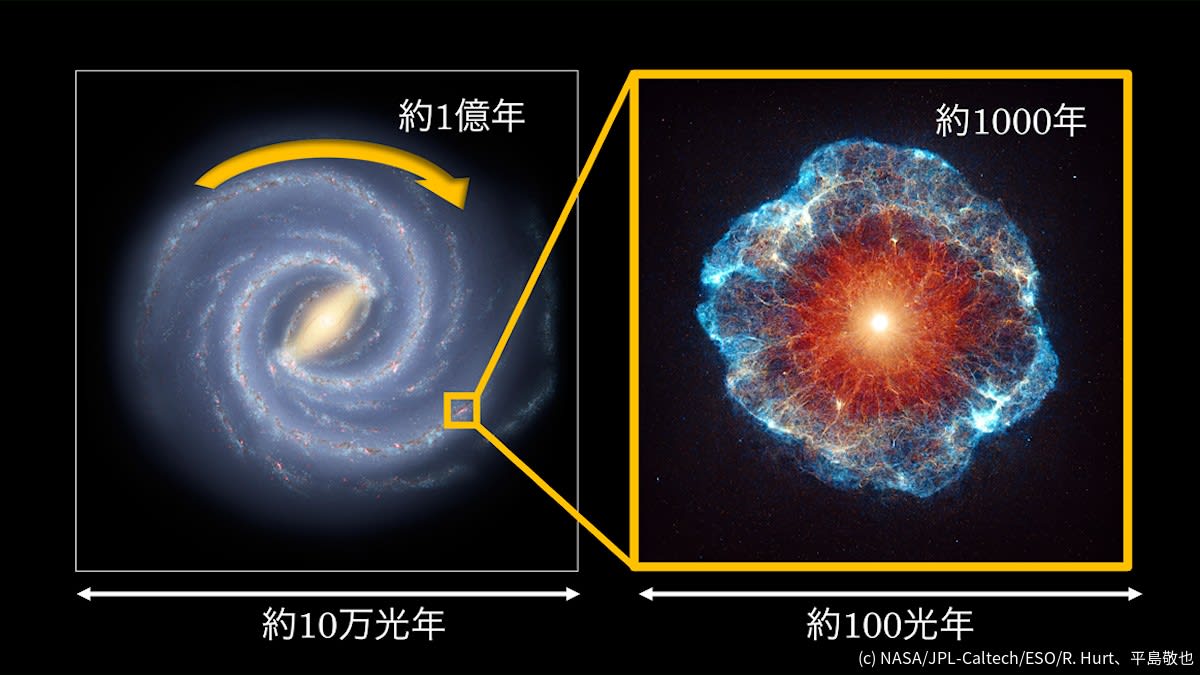

今回の研究では、アルマ望遠鏡を用いて129億光年彼方に位置するクエーサー“J2054-0005”を観測しています。

“J2054-0005”は、宇宙年齢10億年未満の時代において、最も明るく輝くクエーサーのひとつ。

このような明るい天体は観測し易いという利点があります。

分子ガスの動きは、分子の放つ電波の波長の変化として観測できます。

電波観測では、光のドップラー効果によって、私たちの方へ動いているガスが発する電波(光の一種)の波長は短く(青く)なり、遠ざかるガスからの電波の波長は長く(赤く)なります。

なので、この波長の変化量を測定することで、銀河の中でのガスの動きを知ることができる訳です。

一酸化炭素(CO)などが放つ“輝線”が、分子ガスの観測によく用いられます。

でも、銀河から噴き出すアウトフローを観測する場合、銀河本体の回転による放射信号の方が大きいんですねー

アウトフローによる放射信号が弱くて検出できないことなど、複雑な要因が絡み合い、観測は難しくなります。

このため、これまでのCOなどの輝線の観測では、クエーサー“J2054-0005”からのアウトフローは検出されていませんでした。

一方、クエーサーの発する連続波(様々な波長の混ざった光)のうち、観測者から見て手前側にあるガスが固有の波長の電波を吸収することによって生じる“吸収線”をいわば“影絵”のように観測すれば、輝線観測の場合にある複雑な要因がなく、ガスの動きを吸収線の光のドップラー効果として観測ができます。

ただ、当該の波長の強度が強い連続波光源がガスの背後にある必要があります。

ヒドロキシルラジカル(OH)分子の119マイクロメートル(=0.119ミリメートル)の吸収線は、こうした観点から今回の観測に適していて、これを観測することでクエーサー“J2054-0005”からのアウトフローを初めて検出し、速度も正確に求めることに成功しています。

本研究は、アルマ望遠鏡だからこそ実現できた成果と言えます。

遠方の天体が放つ光や電波は微弱なので、観測するには高い感度を持つ望遠鏡が必要になります。

また、宇宙は膨張しているので、遠方の天体からの光や電波の波長は長く引き伸ばされることになります。

今回の研究では、このような観測波長を高い感度で観測できる唯一の望遠鏡であるアルマ望遠鏡を用いたことが、成功へのカギになったと言えます。

理論予想を裏付ける重要な成果

今回の研究では、クエーサー“J2054-0005”からの強力な分子ガスのアウトフローをとらえることに成功しました。

さらに、アウトフローが初期宇宙の銀河の成長に大きな影響を与えていた強い証拠を、世界で初めて発見しています。

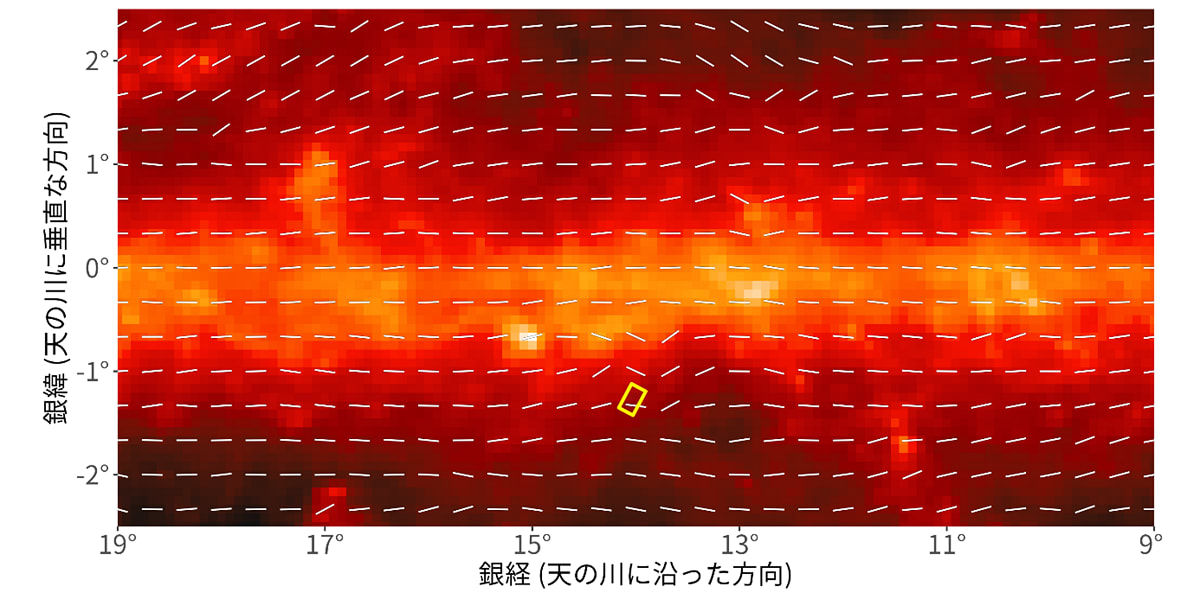

図2に示すとおり、分子ガス中のOHによって生じる吸収線を検出しています。

遠方のクエーサーで、これほど高い有意度のOHの吸収線が検出された初めての例になりました。

吸収線の波長から明らかになったのは、アウトフローの速度は典型的に毎秒700キロ、最大で毎秒1,500キロにも達すること。

流出した分子ガスの量は、年間当たり太陽質量の1,500倍ほどに上り、この量は“J2054-0005”が年間当たりに新しく作る星の質量の2倍に相当する莫大なものでした。

今後、およそ1000万年という短い期間で、星の材料となる分子ガスが枯渇していくと予想されています。

本研究は、分子ガスのアウトフローが銀河の星形成を抑制するという理論予想を裏付ける重要な成果と言えます。

銀河の進化と分子ガスのアウトフローの関係

本研究は新しい謎にも繋がっています。

“J2054-0005”では、星形成を抑制するほどの強いアウトフローが認められました。

一方、過去に調べられた2例のクエーサーのアウトフローは、星形成に大きな影響を及ぼすほど強いものではありませんでした。

この違いは何によって引き起こされるのでしょうか?

今後の研究でカギとなるのは、より多くのクエーサーに対してOHを観測することで、星形成を抑制するほど強いアウトフローが起きている銀河の割合を統計的に調査することです。

また、アルマ望遠鏡はアンテナ間を広く離して配置することによって、高い空間分解能を実現できます。

今後、アウトフローが銀河のどこでどのように発生しているかを解明できれば、銀河の進化と分子ガスのアウトフローの関係を、さらに深く理解できると期待されています。

こちらの記事もどうぞ

そのアウトフローが、初期宇宙の銀河の成長に大きな影響を与えていた強い証拠を、世界で初めて発見しています。

※1.日本を含む22の国と地域が協力して、南米チリのアタカマ砂漠(標高5000メートル)に建設されたのが、アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array = ALMA:アルマ望遠鏡)。人間の目には見えない波長数ミリメートルの“ミリ波”やそれより波長の短い“サブミリ波”の電波を観測する。高精度パラボラアンテナを合計66台設置し、それら全体をひとつの電波望遠鏡として観測することができる。

※2.今回の天体の赤方偏移の値はz=6.04。これを元に最新の宇宙論パラメータ(H0=67.7km/s/Mpc, Ωm=0.3111, ΩΛ=0.6889)で距離を計算すると、129億光年になる。

現代の宇宙では、星形成が不活発な巨大銀河の存在が知られています。※2.今回の天体の赤方偏移の値はz=6.04。これを元に最新の宇宙論パラメータ(H0=67.7km/s/Mpc, Ωm=0.3111, ΩΛ=0.6889)で距離を計算すると、129億光年になる。

その原因として理論的に考えられているものの一つが、銀河からのガスの噴き出し“アウトフロー”です。

ただ、これまで宇宙初期のクエーサーにおいて、分子ガスのアウトフローが観測された例はわずか2天体しかなく、その2天体で観測されたアウトフローは星形成の進行を左右し銀河の成長に影響を及ぼすほど強いものではありませんでした。

本研究では、クエーサー“J2054-0005”からの分子ガスのアウトフローを、分子ガス中のヒドロキシルラジカル(OH)分子から作る“影絵”として検出することに成功。

影絵の様子を詳しく調べて分かったのは、星の材料となる分子ガスが銀河の外へ激しく噴き出していることでした。

その速度は毎秒1,500キロにも達し、流出している分子ガスは1年間当たり太陽質量の1,500倍に相当する莫大な量になります。

さらに、この流出量が、銀河の中で新たに作られる星の量と比べて大きいことも明らかになります。

この銀河からは、1000万年ほどで星の材料となる分子ガスが枯渇し、新たな星が作られにくくなると考えられます。

今後、より多くの銀河を観測することで、さらなる初期宇宙の銀河成長メカニズムの解明に期待できそうです。

本研究の成果は、分子ガスの噴き出し“アウトフロー”が銀河の星形成を抑制するという理論予測を裏付ける重要なもの。

本研究の成果は、日本時間2024年2月1日(木)のアストロフィジカルジャーナル誌に掲載される予定です。

この研究は、北海道大学高等教育推進機構のDragan SALKA(サラク=ドラガン)助教、筑波大学数理物質系の橋本拓也助教、早稲田大学理工学術院の井上昭雄教授を中心とする研究チームが進めています。

|

| 図1.宇宙初期の銀河中心で明るく輝くクエーサー“J2054-0005”から噴き出す分子ガスのアウトフローを、アルマ望遠鏡で“影絵”としてとらえているイメージ図。(Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) |

銀河における星形成の抑制メカニズム

現在の宇宙では、星を活発に作っている渦巻銀河や、星形成を終えた楕円銀河の存在が知られています。

でも、銀河でいつどのようにして星が作られにくくなるのかは、現代の天文学の大きな謎になっているんですねー

実は、宇宙誕生後わずか15億年頃には、すでに星形成が不活発な巨大銀河が存在していたことが知られていました。

このような不活発な銀河は、過去に星形成が活発な時期を経て、何らかの原因によって星形成が抑制されたと考えられています。

その原因として理論的に考えられているものの一つが、銀河からのガスの噴き出し“アウトフロー”です。

例えば、現在の宇宙では、ガスが銀河円盤の上下に噴き出すアウトフロー現象が観測されています。

分子ガスは星の材料なので、特に分子ガスのアウトフローは星形成の進み具合を調節する大切な働きをしています。

そこで、星形成の抑制メカニズムを明らかにするには、遠方つまり初期の宇宙に遡って、星形成とアウトフローの関係を調べることが重要になります。

ほとんどの銀河の中心には、太陽の100万倍から100億倍もの質量を持つ超大質量ブラックホールが存在していることが知られています。

特に、銀河中心にある超大質量ブラックホールに物質が落ち込む過程で生み出される莫大なエネルギーによって輝く天体は、クエーサーと呼ばれています。

銀河の初期形態とも考えられていて、遠方にあるにもかかわらず明るく見えています。

宇宙初期のクエーサーは星形成が活発であり、超大質量ブラックホールの影響も相まって、強烈な分子ガスのアウトフローを生み出している可能性があります。

でも、これまで宇宙初期のクエーサーにおいて分子ガスのアウトフローが観測された例は、わずか2天体しかありませんでした。

その2天体で観測されたアウトフローは、星形成の進行を左右し銀河の成長に影響を及ぼすほど強いものではありませんでした。

ガスの動きを吸収線の光のドップラー効果として観測

今回の研究では、アルマ望遠鏡を用いて129億光年彼方に位置するクエーサー“J2054-0005”を観測しています。

“J2054-0005”は、宇宙年齢10億年未満の時代において、最も明るく輝くクエーサーのひとつ。

このような明るい天体は観測し易いという利点があります。

分子ガスの動きは、分子の放つ電波の波長の変化として観測できます。

電波観測では、光のドップラー効果によって、私たちの方へ動いているガスが発する電波(光の一種)の波長は短く(青く)なり、遠ざかるガスからの電波の波長は長く(赤く)なります。

なので、この波長の変化量を測定することで、銀河の中でのガスの動きを知ることができる訳です。

一酸化炭素(CO)などが放つ“輝線”が、分子ガスの観測によく用いられます。

でも、銀河から噴き出すアウトフローを観測する場合、銀河本体の回転による放射信号の方が大きいんですねー

アウトフローによる放射信号が弱くて検出できないことなど、複雑な要因が絡み合い、観測は難しくなります。

このため、これまでのCOなどの輝線の観測では、クエーサー“J2054-0005”からのアウトフローは検出されていませんでした。

一方、クエーサーの発する連続波(様々な波長の混ざった光)のうち、観測者から見て手前側にあるガスが固有の波長の電波を吸収することによって生じる“吸収線”をいわば“影絵”のように観測すれば、輝線観測の場合にある複雑な要因がなく、ガスの動きを吸収線の光のドップラー効果として観測ができます。

ただ、当該の波長の強度が強い連続波光源がガスの背後にある必要があります。

ヒドロキシルラジカル(OH)分子の119マイクロメートル(=0.119ミリメートル)の吸収線は、こうした観点から今回の観測に適していて、これを観測することでクエーサー“J2054-0005”からのアウトフローを初めて検出し、速度も正確に求めることに成功しています。

本研究は、アルマ望遠鏡だからこそ実現できた成果と言えます。

遠方の天体が放つ光や電波は微弱なので、観測するには高い感度を持つ望遠鏡が必要になります。

また、宇宙は膨張しているので、遠方の天体からの光や電波の波長は長く引き伸ばされることになります。

今回の研究では、このような観測波長を高い感度で観測できる唯一の望遠鏡であるアルマ望遠鏡を用いたことが、成功へのカギになったと言えます。

理論予想を裏付ける重要な成果

今回の研究では、クエーサー“J2054-0005”からの強力な分子ガスのアウトフローをとらえることに成功しました。

さらに、アウトフローが初期宇宙の銀河の成長に大きな影響を与えていた強い証拠を、世界で初めて発見しています。

図2に示すとおり、分子ガス中のOHによって生じる吸収線を検出しています。

遠方のクエーサーで、これほど高い有意度のOHの吸収線が検出された初めての例になりました。

吸収線の波長から明らかになったのは、アウトフローの速度は典型的に毎秒700キロ、最大で毎秒1,500キロにも達すること。

流出した分子ガスの量は、年間当たり太陽質量の1,500倍ほどに上り、この量は“J2054-0005”が年間当たりに新しく作る星の質量の2倍に相当する莫大なものでした。

今後、およそ1000万年という短い期間で、星の材料となる分子ガスが枯渇していくと予想されています。

本研究は、分子ガスのアウトフローが銀河の星形成を抑制するという理論予想を裏付ける重要な成果と言えます。

銀河の進化と分子ガスのアウトフローの関係

本研究は新しい謎にも繋がっています。

“J2054-0005”では、星形成を抑制するほどの強いアウトフローが認められました。

一方、過去に調べられた2例のクエーサーのアウトフローは、星形成に大きな影響を及ぼすほど強いものではありませんでした。

この違いは何によって引き起こされるのでしょうか?

今後の研究でカギとなるのは、より多くのクエーサーに対してOHを観測することで、星形成を抑制するほど強いアウトフローが起きている銀河の割合を統計的に調査することです。

また、アルマ望遠鏡はアンテナ間を広く離して配置することによって、高い空間分解能を実現できます。

今後、アウトフローが銀河のどこでどのように発生しているかを解明できれば、銀河の進化と分子ガスのアウトフローの関係を、さらに深く理解できると期待されています。

こちらの記事もどうぞ