ヨーロッパ宇宙機関の赤外線天文衛星“プランク”の観測から、

宇宙の再電離が起こったのが、宇宙誕生から5.5億年後であることが分かりました。

この結果は、これまで考えられていたよりも1億年遅い時期になるんですねー

生まれたばかりの宇宙は、

電子や陽子、ニュートリノが密集して飛び交う高温のスープのような場所で、電離した状態にありました。

それが誕生から38万年経ったころに、

宇宙が膨張し、冷えるにしたがって電子と陽子が結びつくことに…

そして、電気的に中性な水素が作られていきます。

その後、宇宙で初めての銀河や星が生まれ、

それらが放つ紫外線で、水素が再び電離されていく“宇宙再電離”が起こるんですねー

宇宙に広がっていた中性水素の“霧”が電離されて晴れたことにより、

空間を通り抜けられるようになった“宇宙最初の光”が、

現在の空に広がる“宇宙マイクロ波背景放射”として観測されています。

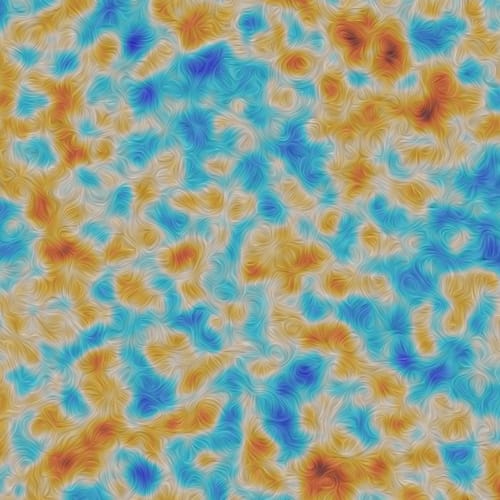

“プランク”による観測からは、

この“宇宙マイクロ波背景放射”に刻まれた、

原始宇宙のさまざまな出来事が明らかになってきています。

その1つとして、今回宇宙の再電離と呼ばれる現象が、

宇宙誕生から5.5億年後に起こっていたことが分かります。

宇宙で最初の星々の光によって中性水素が電離され、

自由になった電子が、“宇宙マイクロ波背景放射”のもととなる光とぶつかった痕跡。

これが、“宇宙マイクロ波背景放射”の偏光(光の振動の向きが揃うこと)パターンとして、

見つかったんですねー

これまで、再電離が起こったのは、宇宙誕生から4.5億年後とされていました。

でも、ハッブル宇宙望遠鏡で観測された宇宙誕生3、4億年後の銀河では、

再電離を起こすには十分でなかったんですねー

今回の成果は、この矛盾を解消するものでもあるんですねー

一方で再電離の完了は、遠方のクエーサーや銀河の観測により、

宇宙誕生から9億年後だということが分かっています。

宇宙の再電離が起こったのが、宇宙誕生から5.5億年後であることが分かりました。

この結果は、これまで考えられていたよりも1億年遅い時期になるんですねー

|

| “プランク”が観測した “宇宙マイクロ波背景放射”の偏光。 |

電子や陽子、ニュートリノが密集して飛び交う高温のスープのような場所で、電離した状態にありました。

それが誕生から38万年経ったころに、

宇宙が膨張し、冷えるにしたがって電子と陽子が結びつくことに…

そして、電気的に中性な水素が作られていきます。

その後、宇宙で初めての銀河や星が生まれ、

それらが放つ紫外線で、水素が再び電離されていく“宇宙再電離”が起こるんですねー

宇宙に広がっていた中性水素の“霧”が電離されて晴れたことにより、

空間を通り抜けられるようになった“宇宙最初の光”が、

現在の空に広がる“宇宙マイクロ波背景放射”として観測されています。

“プランク”による観測からは、

この“宇宙マイクロ波背景放射”に刻まれた、

原始宇宙のさまざまな出来事が明らかになってきています。

その1つとして、今回宇宙の再電離と呼ばれる現象が、

宇宙誕生から5.5億年後に起こっていたことが分かります。

宇宙で最初の星々の光によって中性水素が電離され、

自由になった電子が、“宇宙マイクロ波背景放射”のもととなる光とぶつかった痕跡。

これが、“宇宙マイクロ波背景放射”の偏光(光の振動の向きが揃うこと)パターンとして、

見つかったんですねー

これまで、再電離が起こったのは、宇宙誕生から4.5億年後とされていました。

でも、ハッブル宇宙望遠鏡で観測された宇宙誕生3、4億年後の銀河では、

再電離を起こすには十分でなかったんですねー

今回の成果は、この矛盾を解消するものでもあるんですねー

一方で再電離の完了は、遠方のクエーサーや銀河の観測により、

宇宙誕生から9億年後だということが分かっています。

|

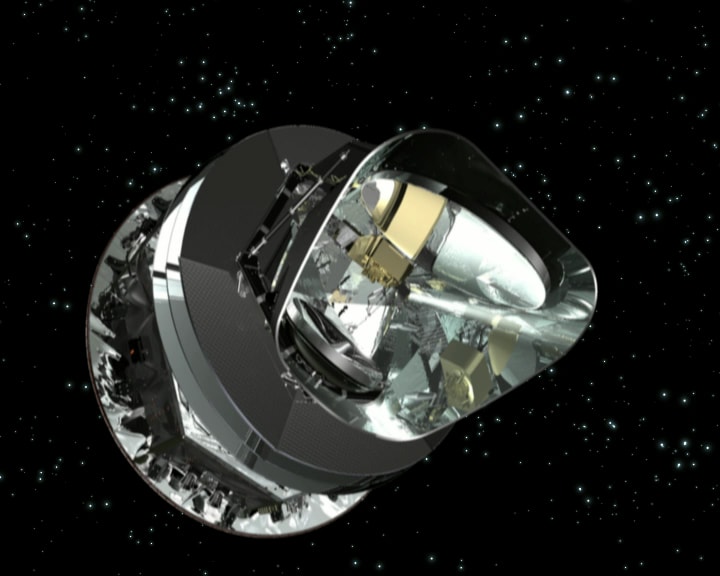

| ヨーロッパ宇宙機関の赤外線天文衛星“プランク” |