初期宇宙では、おびただしい量の粒子と反粒子が生成と消滅を繰り返していました。

粒子と反粒子は必ず同じ数だけ生み出されるので、このままでは粒子と反粒子が衝突して全て消滅し、現在の宇宙は存在しないはずです。

もし、粒子と反粒子には性質に極々僅かな違いがあり、これにより極々僅かな粒子だけが生き残ったとしたら…

今回の研究で実証しようとしているのは、重力波を観測し“右巻きニュートリノ”の存在を実証すること。

これにより、“物質”と“反物質”の偏りができたこと、この宇宙に“物質”しか存在しない謎が解明できるようです。

宇宙には“物質”だけが存在して“反物質”はほぼ全く存在していない

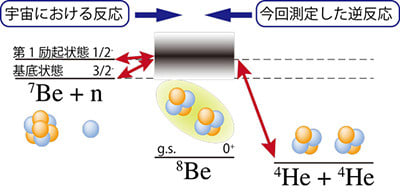

ビッグバンで誕生したばかりの超高温の宇宙では、エネルギーのほとんどは光(輻射)の形で存在していました。

この大量の光子から粒子と反粒子がペアで生み出され、のちに原子や星、銀河などの材料になる“物質”が作られたと考えられています。

でも、すべてが対称と仮定した場合の量子力学の法則では、1個の光子からは必ず粒子と反粒子が1個ずつ“対生成”されることになっています。

なので、初期宇宙では粒子と反粒子が完全に同じ数だけ生み出されていたはずなんですねー

その後の宇宙膨張で温度が下がり、粒子と反粒子が衝突して消滅する“対消滅”が起こると、すべての粒子と反粒子が消えてしまい、粒子が集まってできた“物質”も反粒子が集まってできた“反物質”も全く残らないことになります。

でも、現実の宇宙には“物質”だけが存在していて、“反物質”はほぼ全く存在していません。

この状況を説明する理論として、ビッグバン直後の“対生成”では粒子と反粒子は完全に同数ではなく、粒子の方が反粒子より約10億分の1だけ多く生み出され、そのおかけで“対消滅”の後に“物質”が残り、現在の天体を形作ったという説が有力です。

この“偏り”が生じたイベントのことを“バリオン数生成”と呼んでいます。

“右巻きニュートリノ”の存在

“バリオン数生成”が起こった時代は、宇宙のインフレーションが終わった時刻(1説には、ビッグバンの10-36秒後ごろ)よりは後で、水素やヘリウムの原子核が作られた時刻(=ビッグバンの約1秒後)よりは前のはずです。

でも、具体的にいつ、どのようにして起こったのかは分かっていません。

また、現在広く受け入れられている素粒子物理学の“標準模型”と呼ばれるモデルでは、宇宙の“物質”の量を説明できるほどの“バリオン数生成”は起こせないことが分かっています。

そこで、“標準模型”を超える様々なモデルを使って“バリオン数生成”を説明する試みが行われているんですねー

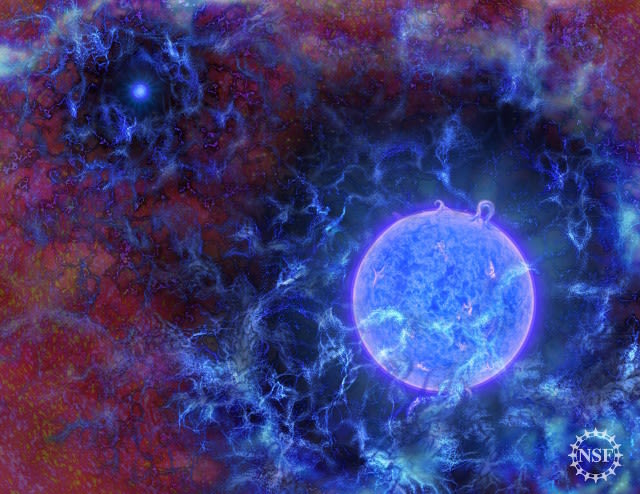

有望な仮説の1つとして考えられているのが、“標準模型”にない“右巻きのニュートリノ”が存在するというもの。

一般に、粒子には“スピン”という値(量子数)と粒子の運動方向の組み合わせによって、“右巻き”と“左巻き”という区別“カイラリティ”が存在します。

クウォークや電子など、質量を持っている粒子には“右巻き”と“左巻き”の両方が存在しています。

でも、質量を持たない粒子は“右巻き”か“左巻き”のどちらか一方しか存在しません。

実験で観測されるニュートリノは“左巻き”のものしかなく、これはニュートリノに質量が無いことの証拠だと長年考えられてきました。

これを踏まえて、“標準模型”ではニュートリノの質量はゼロとされています。

軽いながらも質量を持つニュートリノ

ところが、1990年代になって、太陽から来るニュートリノや大気中で宇宙線によって発生する大気ニュートリノの観測から“ニュートリノ振動”と呼ばれる現象が見つかります。

そう、ニュートリノが極めて軽いながらも質量を持つことが確実になったんですねー

実は、“標準模型”に未知の“右巻きニュートリノ”を加える理論は、1980年代に日本の研究者によって提唱されていました。

この“右巻きニュートリノ”は、通常の“左巻きニュートリノ”と違って“弱い相互作用”をせず、しかも粒子と反粒子に区別がない“マヨラナ粒子”というタイプの粒子でした。

日本の研究者たちが示したのは、もし“右巻きニュートリノ”が存在すれば、これが崩壊することでレプトン(電子やニュートリノなど、軽い物質粒子の総称)と反レプトンの数にわずかな差ができ、この差が“バリオン数生成”につながること。

この仕組みは“レプトジェネシス(レプトン数生成)機構”と呼ばれます。

ただ、“レプトジェネシス”や“バリオン数生成”が起こった時代は“宇宙の晴れ上がり(=ビッグバンの約38万年後)”よりもずっと昔のこと。

なので、光を使って直接観測することができません。

ビッグバンからおよそ38万年後に宇宙の温度は約3000Kまで低下し、電子と原子核が結合して原子を形成。すると、光子は電子との相互作用をせずに長距離を進めるようになる。初期宇宙は電離度が大きいため光子にとっては“霧がかった”状態にあるが、電子と原子核の結合によって電離度が減少、結果として宇宙は透明になる(晴れ上がる)。

しかも、この時代の宇宙は非常に高温で、当時の宇宙を満たしていた光子のエネルギーは人類が加速器で作り出せるエネルギーよりもはるかに高いので、実験で再現することも不可能でした。

そこで、研究者たちが着目したのは、“レプトジェネシス機構”のモデルが正しいとすると、“宇宙ひも”と呼ばれる構造がたくさん作られることでした。

重力波の観測で謎を解明する

“宇宙ひも”は超高温の宇宙が膨張で冷えていく途中で、エネルギーの高い場所がところどころひも状に取り残されたようなものです。

“宇宙ひも”は互いにぶつかったり交差したりするとつなぎ変わり、閉じたループができることがあるんですねー

そして、閉じた“宇宙ひも”のループは重力波を放出しながら収縮して消えてしまいます。

そのため、現在の宇宙では人類が観測可能な範囲(半径138億光年の休)の中に、“宇宙ひも”はせいぜい数本しか残っておらず、私たちが目にすることは無さそうです。

ただ、可能性として考えられるのは、“レプトジェネシス機構”や“バリオン数生成”の時代に“宇宙ひも”から放出された重力波が、“宇宙マイクロ波背景放射”などと同じように“宇宙背景重力波”として、宇宙のあらゆる方向からやってきていることでした。

“レプトジェネシス機構”のシナリオが正しいとすると、“宇宙ひも”がどのように作られ、“宇宙背景重力波”はどんな特徴を持つのでしょうか?

今回の研究で導き出されたのは、“宇宙ひも”が作られる時代に応じて“宇宙背景重力波”のスペクトルの特徴が様々に変わること。

さらに、これらの多くはヨーロッパ宇宙機関で計画されている“LISA”や“BBO”、日本の“DECIGO”など、衛星軌道上に構築する宇宙重力波望遠鏡を使えば検出できる可能性が高いことでした。

もし、将来“宇宙ひも”からの重力波が実際に検出されれば、“右巻きニュートリノ”の存在によって“物質”と“反物質”の偏りができたことを実証でき、この宇宙に“物質”しか存在しない謎を解明することにつながります。

“宇宙ひも”からの重力波は、ブラックホールの合体といった天体物理学的に生じる重力波とは明らかに異なるスペクトルを持ちます。

なので、重力波源が確かに“宇宙ひも”であると確信することは十分可能なようです。

さらに、ニュートリノだけが他の素粒子と比べて極めて小さな質量を持つ理由についても、“右巻きニュートリノ”が存在すれば、“シーソー機構”と呼ばれる仕組みで自然に説明されるので、“標準模型”を超える素粒子物理学の検証にも大きく貢献すると期待されています。

こちらの記事もどうぞ

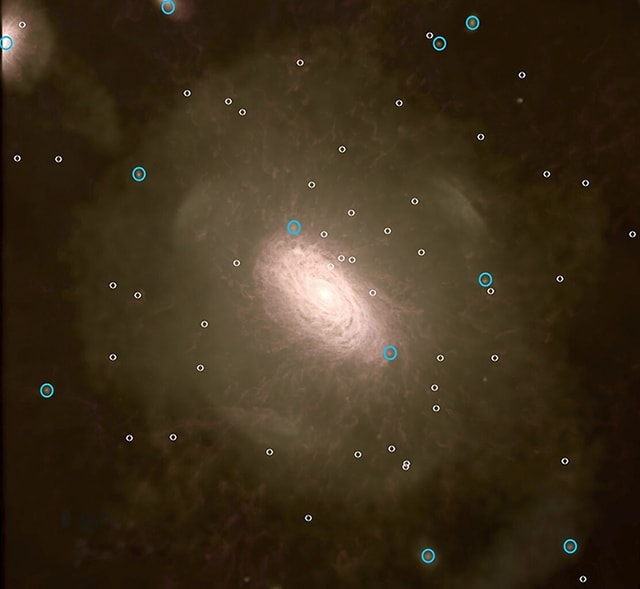

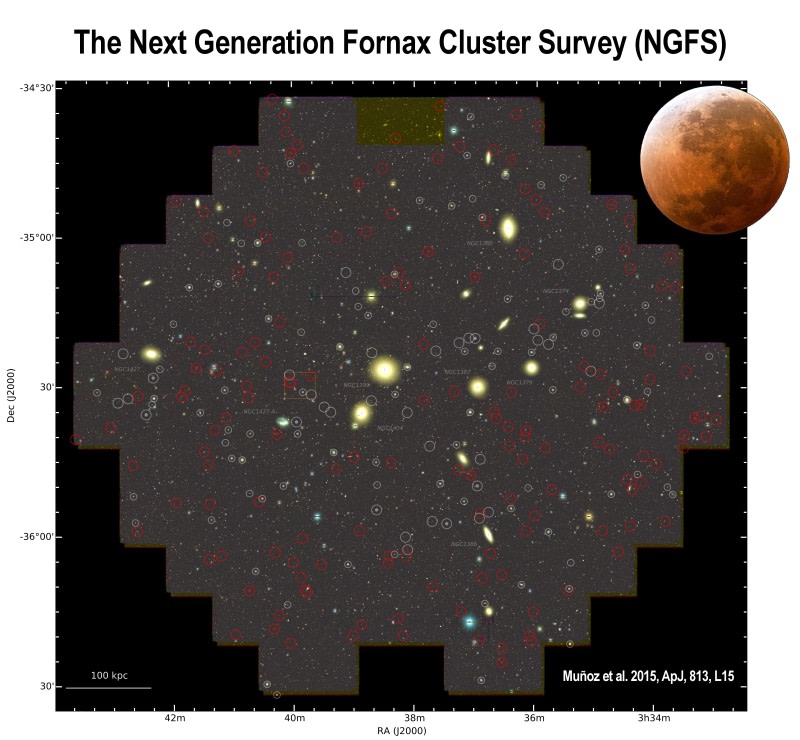

矮小銀河からガンマ線、ダークマター粒子対消滅の証拠の可能性

粒子と反粒子は必ず同じ数だけ生み出されるので、このままでは粒子と反粒子が衝突して全て消滅し、現在の宇宙は存在しないはずです。

もし、粒子と反粒子には性質に極々僅かな違いがあり、これにより極々僅かな粒子だけが生き残ったとしたら…

今回の研究で実証しようとしているのは、重力波を観測し“右巻きニュートリノ”の存在を実証すること。

これにより、“物質”と“反物質”の偏りができたこと、この宇宙に“物質”しか存在しない謎が解明できるようです。

宇宙には“物質”だけが存在して“反物質”はほぼ全く存在していない

ビッグバンで誕生したばかりの超高温の宇宙では、エネルギーのほとんどは光(輻射)の形で存在していました。

この大量の光子から粒子と反粒子がペアで生み出され、のちに原子や星、銀河などの材料になる“物質”が作られたと考えられています。

でも、すべてが対称と仮定した場合の量子力学の法則では、1個の光子からは必ず粒子と反粒子が1個ずつ“対生成”されることになっています。

なので、初期宇宙では粒子と反粒子が完全に同じ数だけ生み出されていたはずなんですねー

その後の宇宙膨張で温度が下がり、粒子と反粒子が衝突して消滅する“対消滅”が起こると、すべての粒子と反粒子が消えてしまい、粒子が集まってできた“物質”も反粒子が集まってできた“反物質”も全く残らないことになります。

でも、現実の宇宙には“物質”だけが存在していて、“反物質”はほぼ全く存在していません。

この状況を説明する理論として、ビッグバン直後の“対生成”では粒子と反粒子は完全に同数ではなく、粒子の方が反粒子より約10億分の1だけ多く生み出され、そのおかけで“対消滅”の後に“物質”が残り、現在の天体を形作ったという説が有力です。

この“偏り”が生じたイベントのことを“バリオン数生成”と呼んでいます。

“右巻きニュートリノ”の存在

“バリオン数生成”が起こった時代は、宇宙のインフレーションが終わった時刻(1説には、ビッグバンの10-36秒後ごろ)よりは後で、水素やヘリウムの原子核が作られた時刻(=ビッグバンの約1秒後)よりは前のはずです。

でも、具体的にいつ、どのようにして起こったのかは分かっていません。

また、現在広く受け入れられている素粒子物理学の“標準模型”と呼ばれるモデルでは、宇宙の“物質”の量を説明できるほどの“バリオン数生成”は起こせないことが分かっています。

そこで、“標準模型”を超える様々なモデルを使って“バリオン数生成”を説明する試みが行われているんですねー

有望な仮説の1つとして考えられているのが、“標準模型”にない“右巻きのニュートリノ”が存在するというもの。

一般に、粒子には“スピン”という値(量子数)と粒子の運動方向の組み合わせによって、“右巻き”と“左巻き”という区別“カイラリティ”が存在します。

クウォークや電子など、質量を持っている粒子には“右巻き”と“左巻き”の両方が存在しています。

でも、質量を持たない粒子は“右巻き”か“左巻き”のどちらか一方しか存在しません。

実験で観測されるニュートリノは“左巻き”のものしかなく、これはニュートリノに質量が無いことの証拠だと長年考えられてきました。

これを踏まえて、“標準模型”ではニュートリノの質量はゼロとされています。

軽いながらも質量を持つニュートリノ

ところが、1990年代になって、太陽から来るニュートリノや大気中で宇宙線によって発生する大気ニュートリノの観測から“ニュートリノ振動”と呼ばれる現象が見つかります。

そう、ニュートリノが極めて軽いながらも質量を持つことが確実になったんですねー

実は、“標準模型”に未知の“右巻きニュートリノ”を加える理論は、1980年代に日本の研究者によって提唱されていました。

この“右巻きニュートリノ”は、通常の“左巻きニュートリノ”と違って“弱い相互作用”をせず、しかも粒子と反粒子に区別がない“マヨラナ粒子”というタイプの粒子でした。

日本の研究者たちが示したのは、もし“右巻きニュートリノ”が存在すれば、これが崩壊することでレプトン(電子やニュートリノなど、軽い物質粒子の総称)と反レプトンの数にわずかな差ができ、この差が“バリオン数生成”につながること。

この仕組みは“レプトジェネシス(レプトン数生成)機構”と呼ばれます。

ただ、“レプトジェネシス”や“バリオン数生成”が起こった時代は“宇宙の晴れ上がり(=ビッグバンの約38万年後)”よりもずっと昔のこと。

なので、光を使って直接観測することができません。

ビッグバンからおよそ38万年後に宇宙の温度は約3000Kまで低下し、電子と原子核が結合して原子を形成。すると、光子は電子との相互作用をせずに長距離を進めるようになる。初期宇宙は電離度が大きいため光子にとっては“霧がかった”状態にあるが、電子と原子核の結合によって電離度が減少、結果として宇宙は透明になる(晴れ上がる)。

しかも、この時代の宇宙は非常に高温で、当時の宇宙を満たしていた光子のエネルギーは人類が加速器で作り出せるエネルギーよりもはるかに高いので、実験で再現することも不可能でした。

そこで、研究者たちが着目したのは、“レプトジェネシス機構”のモデルが正しいとすると、“宇宙ひも”と呼ばれる構造がたくさん作られることでした。

|

| “宇宙ひも”同士が交差したり自らループを作ったりして繋ぎ替えが起こると、閉じた“宇宙ひも”のループができることがある。こうした閉じた“宇宙ひも”は重力波を放出して消滅すると考えられている。 |

重力波の観測で謎を解明する

“宇宙ひも”は超高温の宇宙が膨張で冷えていく途中で、エネルギーの高い場所がところどころひも状に取り残されたようなものです。

“宇宙ひも”は互いにぶつかったり交差したりするとつなぎ変わり、閉じたループができることがあるんですねー

そして、閉じた“宇宙ひも”のループは重力波を放出しながら収縮して消えてしまいます。

そのため、現在の宇宙では人類が観測可能な範囲(半径138億光年の休)の中に、“宇宙ひも”はせいぜい数本しか残っておらず、私たちが目にすることは無さそうです。

ただ、可能性として考えられるのは、“レプトジェネシス機構”や“バリオン数生成”の時代に“宇宙ひも”から放出された重力波が、“宇宙マイクロ波背景放射”などと同じように“宇宙背景重力波”として、宇宙のあらゆる方向からやってきていることでした。

“レプトジェネシス機構”のシナリオが正しいとすると、“宇宙ひも”がどのように作られ、“宇宙背景重力波”はどんな特徴を持つのでしょうか?

今回の研究で導き出されたのは、“宇宙ひも”が作られる時代に応じて“宇宙背景重力波”のスペクトルの特徴が様々に変わること。

さらに、これらの多くはヨーロッパ宇宙機関で計画されている“LISA”や“BBO”、日本の“DECIGO”など、衛星軌道上に構築する宇宙重力波望遠鏡を使えば検出できる可能性が高いことでした。

もし、将来“宇宙ひも”からの重力波が実際に検出されれば、“右巻きニュートリノ”の存在によって“物質”と“反物質”の偏りができたことを実証でき、この宇宙に“物質”しか存在しない謎を解明することにつながります。

“宇宙ひも”からの重力波は、ブラックホールの合体といった天体物理学的に生じる重力波とは明らかに異なるスペクトルを持ちます。

なので、重力波源が確かに“宇宙ひも”であると確信することは十分可能なようです。

さらに、ニュートリノだけが他の素粒子と比べて極めて小さな質量を持つ理由についても、“右巻きニュートリノ”が存在すれば、“シーソー機構”と呼ばれる仕組みで自然に説明されるので、“標準模型”を超える素粒子物理学の検証にも大きく貢献すると期待されています。

こちらの記事もどうぞ

矮小銀河からガンマ線、ダークマター粒子対消滅の証拠の可能性