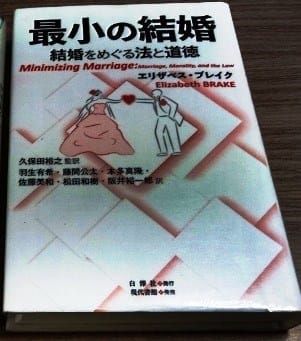

エリザベス・ブレイク/久保田裕之監訳『最小の結婚――結婚をめぐる法と道徳』(白澤社、2019年。“ Minimizing Marriage ”,OUP,2012)を読んだ。

前のコラムで、同性婚の議論は賑やかだが、複婚や近親婚をめぐる議論が「まったく」ないのはなぜか?と書いたが、同性婚の承認とともに複婚をも許容する議論を展開する本書の存在を知った。しかも原著は2012年に出版されており、本書の中には複婚を認める先行文献もしばしば引用されている。

しかし、結論を先にいえば、結婚制度は廃棄せず改革を試みる、改革された結婚では、同性婚、複婚、その他の成人間の継続的ケア関係にある者に「最小結婚」を認める(しかし近親者同士のケア関係にはあまり関心がなさそうである)という、本書の論理について行くことはできなかった。

著者は、「倫理学、応用倫理学、政治哲学etc」を専攻する研究者であるが、ぼくは「倫理学」の議論の方法がどうしても理解できない。例えば、重い障害をもつ新生児を治療せずに自然の成り行きに任せることを認める(死を認める)倫理学者の論文、およびそれを否定する倫理学者の論文をいくつか読んだことがあるが、どう読んでも「初めに結論ありき」としか思えないのである。あらかじめ帽子の中にウサギを入れておいて手品師の杖の一振りで帽子の中からウサギが飛び出すのを見せられた観客のような印象を受けた。

法律を勉強してきた者として、この問題に対する考え方は最後に少しだけ述べて、詳細は別の機会に書くつもりだが、以下の感想は、倫理学者の婚姻に関する法や道徳をめぐる議論の進め方を十分に理解できなかった一法律家の感想である。

著者の基本的な立場は政治的リベラリズムであり、一夫一妻的単婚関係だけを想定する婚姻観では多元主義を尊重することができないとして、現行の単婚、異性愛を前提とする婚姻制度を否定するが、婚姻制度それ自体は廃棄しないで、政治的リベラリズムにかなうように婚姻法を改革する方向を目指す。そして関係の多様性を承認する「最小結婚」だけが政治的リベラリズムのもとでの婚姻法に矛盾しないという(285頁)。

国家は、成人間のケア関係を保護し支援する婚姻法の法的枠組みを制定すればよい、そのためには、成人間の継続的ケア関係にある者(2者関係にとどまらず3人以上でもよい)に婚姻制度の利用を認めるべきであり、それを「最小結婚」と呼ぶ。著者によれば、「最小結婚」では、同性者間の結婚、複数当事者間の婚姻(複婚)、さらにはポリアモリー(多数者間の性関係)、アーバン・トライブなどを含む関係をも承認し、支援しなければならない(287頁)。しかし著者によれば、「最小結婚」においても獣婚(獣姦)は認められない。

近親婚に関しては、成人の兄弟姉妹や近親者(範囲は不明)の婚姻は認めるようだ(277頁)。ただし兄妹や近親者間の性行為、生殖は道徳に委ねるようである(同頁)。

著者が主張するように、「結婚」という言葉は「個人的関係」、「成人間のケア・ネットワーク」に置き換えられるのが望ましいとするならば(310頁)、ケア関係にある近親者(父子、母子、兄妹、叔父伯母、義父母、養親子ら)を「婚姻」から排除する理由・根拠はないだろう。

新聞などでは、高齢の(例えば65歳の)独身の息子・娘が介護してきた老親(例えば90歳)を介護疲れで殺害するといった事件が報道されることがある。このような親子は、現行民法では直系血族という近親関係にあり婚姻することはできないが、「成人間のケア関係」にあたるので、著者に従えば「婚姻」関係の成立を認め、婚姻の法的効果――配偶者相続権など民法上の効果だけでなく、配偶者として年金分割や社会保障法上の遺族給付などを認めるべきことになるのではないのか。

著者は同性婚や複婚、ポリアモリーまで認めるのだから、成人間のケア関係にある近親者を「最小結婚」から排除(ないし無視)するする理由はないだろう。しかも著者は「結婚」から性愛規範性を排除するのだから(22頁、166頁以下など)、この点からも、近親者間の「最小結婚」を否定する理由はないと思う。

私は、婚姻は最終的には完全に両当事者の自由に任せるべきである、すなわち自由な契約関係に委ねるべきと考える。結婚するか否か、誰と結婚するか、結婚生活に要する費用負担の割合や双方の財産の帰属などの財産関係、どこに婚姻住居を置きどのような協働関係によるか(共働き、夫主働き、妻主働きなど)を含む結婚生活の具体的内容、婚姻解消(離婚)の条件などはすべて当事者間の自由意思に委ねるのである。(なお、親子関係は当事者の自治に委ねることはできない。)

しかし現状では、平均的通常人は婚姻の法的効果について十分な知識を持っておらず、かつ当事者間(現時点では男女)の契約締結能力に格差がありすぎる場合もあり、完全な自由契約に委ねたのでは交渉面での弱者の権利が侵害される恐れがあるので、婚姻を完全な当事者自治に委ねることはできない。

そこで、当分の間は(ひょっとすると半永久的に?)、婚姻に関して十分な知識を持たず、締結能力の劣った当事者を保護するために、民法は「婚姻」契約の「完全パッケージ」(本書の著者の用語を拝借した。273頁)を用意したのであるが、このような「完全パッケージ」を用意すること自体は、憲法24条1項および同2項の「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」という規定の範囲内に属すると考える。

本書の著者も、現在の婚姻制度は「モデル」としてのみ役立つと書いているが(141頁)、まさに「モデル」を提供するという点にこそ、少なくともわが民法が定める婚姻制度は存在意義を有すると考える。

ただし、わが民法が定めるその「完全パッケージ」ないし「モデル」の具体的内容(個別的条文)には検討を要する問題が多く存在するが、長くなるので省略する。

近親者間のケア関係に焦点を絞りすぎたが、その他でも、事実婚・内縁関係は(近親婚的内縁、重婚的内縁も含めて)わが国では判例法によって保護されており、年金、遺族給付、在留資格、税制の優遇なども、個別制度の制度趣旨、制度設計の議論で対応できる。あえて「婚姻」制度の廃棄か改革かなどという議論に取り込む必要はない。祖父母ら第三者の(孫や子らとの)面会権も、ケア提供者であれば判例で認められうることになっており(考慮すべきは子の利益である)、これも婚姻制度改廃の議論には直ちに結びつかない。

なお、著者は、「最小結婚」の成立要件--どの程度の「ケア関係」をどのように認定するのか--、その登録(公示)方法、個別事案ごと(例えば、病院・刑務所での面会などの場合)の「最小結婚」関係の証明方法などについては明記していなかったように思う(読み落としていなければ)。

2020年11月6日 記