最近、メトをはじめとする世界の主要歌劇場で、

公演のチケット売り上げや寄付だけでなく、

メディアおよびメディア関連の商品を使ってビジネスを行い、

その売り上げも運営の助けにしようというトレンドが出来上がりつつありますが、

過去の公演の音源をCD化する、というのもそんな手の一つかもしれません。

なわけで、ここ最近、ロイヤル・オペラハウス(コヴェント・ガーデン)から、

なかなか素敵な過去の名演がCD化されているのですが、

そんななかで、1957年5月2日、ケンペ指揮、ヴィクトリア・デ・ロスアンへレスの蝶々さん、

という、おっ!と思わせるコンビの公演の様子がCDにて一般発売されることになりました。

(というか、少し前に発売になっていたようです。)

これが、レビューなんかを見ると、かなりの絶賛ぶりで、

”『蝶々夫人』は私の好きなオペラの一つ!”と普段から公言している私としては、

絶対に購入せねばならない!と、オペラヘッドのおじさんのいる店、

バーンズ&ノーブルに行ってみました。

おじさんの姿が見えないので、一人でプッチーニのコーナーを物色していると、

いきなり、うしろから、”おっ!また来たね!”

でた!!!おじさんだーっ!!

しばらくよもやま話をした後、”で、今日は何を探してるの?”というので、

ロイヤル・オペラのこれこれの~という話をすると、

”ああ、あのシリーズね。サイドにノートブックのようにらせんのイラストがはいった、、”

私が読んだレビューにはCDのジャケット写真が掲載されていなかったので、

”ふーん、そんなジャケットなのか。”

と思っていたら、おじさん、”残念だけど、ないね、ここには。メトのギフトショップにあるかもね。”

ととっても残念そう。

私も残念だけど、おじさんが入荷してくれるまでとても待てそうもないので、

熱く握手を交わし、メトのギフトショップに向かってみた。

プッチーニのコーナー。あった!

シックなスカーレットカラーの、あの、緞帳を連想させるジャケット。

さすが、王室の香りのコヴェント・ガーデン、

素敵なデザインじゃないですか!しかもつるつるの手触りのよいケース入り。

冒頭の写真がそのジャケット。

だけど、ノートブックのらせん状の絵、って、、、

そんなもの、どこにも見当たりませんけど。

しかし、キャスト、公演日、指揮者、発売元(コヴェント・ガーデン様)とすべてのキー項目が一致しているので、

間違いなし。

お支払いをしようとすると、レジのお兄さんが、

”この公演は素晴らしいよー”というので、”ほんとですか!”と、

私も思わず身を乗り出してしまう。

バスに乗っている間ももどかしく、自宅に到着したその足で、

オーディオセットの前にすわり、パッケージを破り捨て、

目を星のようにきらきらさせながらCDをセット。

序奏部分が流れる。

十分後、目から星が消える。

二十分後、目も口もすべて一文字になる。

私にはわからない!!!!

なぜ、この公演がそんなにいいと言われるのか!!!!

私のこの”家聴く”のモットーとして、嫌いなものまで触れる必要なし、

好きなものだけを、最大限に文字数を利用して、いかに素晴らしいかを吹聴しまくる、

ということを掲げてきたのですが、今回は唯一の例外。

なぜならば、それだけ絶賛している人が多く、今まで未公開の音源だったようなので、

ご興味のある方は、ということで。

で、このCDと、後に逆に私の好きな盤について語ることにより、

私の趣味を開陳しようというのも目的であります。

まず、このCD、デ・ロスアンへレスは素晴らしく、蝶々さんを聴く、

という点では一聴(千聴でもいいですが)の価値があります。

彼女は正規の録音だと、なんだかおっとりしたイメージがあったのですが、

こういう生の公演ではすごく熱い歌を聴かせていて、意外なその姿におや?と思わされます。

しかし、また、そのおっとりしたイメージを醸しだす元ともなっている綺麗なソプラノ声は健在で、

どの箇所も楽々に歌っているように聞こえるのがすごい。

しかし、私が許せない点。

その一。ピンカートン。

添えつけのブックレットによれば、コヴェント・ガーデンの専属だったらしいジョン・ラニガンというテノールが歌っていて、

確かにこのピンカートン役、超一流の歌手が据えられる公演は少ないのですが、

(もちろん例外はあるが、これから活躍するであろう新人、などがパターンとして多い。

今年のメトでピンカートンにアラーニャを持ってきたのには、私はぜいたくだな、と思ったくらいです。)

この日の歌唱を聴く限り、悲しいくらいに1.5流。いや、はっきり言ってしまうと二流。

デ・ロスアンヘレスとは格が違いすぎて、辛いです。

いくらなんでも、もうちょっといい人いたでしょうに。。

しかし、それはまだよい。

なぜなら、その点に関しては大体似た意見が多く見られたので。

問題はケンペの指揮。これを絶賛する人が多いのです。

私はだめ。それも、思いっきり。もう生理的に受け付けないくらいに。

なんで、そういうテンポ設定なの?どうしてそこはそう早く、または、遅くなるの?

どうして、そうやって”かくかく”しちゃうの??!!と、

音が出てくるたびに、うぎゃーっ!!!!!という身もだえ状態でした。

これをダイナミックで、素晴らしい音楽、ケンペがイタリアものは駄目だ、なんて誰が言った?

素晴らしい!と評されているのが、本当にわかりません。

じゃ、そういうお前はどんな演奏が好きなんだ!とお怒りのケンペ・ファンの方に、

お答えします。

まず、カラヤン指揮、ウィーン・フィル、

フレーニの蝶々さん、パヴァロッティのピンカートンのデッカ盤。

これは、もうどんなCD紹介本、オペラ紹介本を見ても必ず掲載されている古典中の古典であり、

オペラヘッドならまず持っていたい一枚。

フレーニの声は私にはどこかいつもたおやかなところがあって、

まだ子供らしいころの蝶々さんの描写が無理がないのがいいし、

しかも後の大人になった蝶々さんの部分もドラマティックで、

これ以上上手く歌うのはまず難しい、と思われるほど。

あまりに超有名盤のため、昔っからこのジャケ写が変わっていないところがすごいです。

でも、インパクト強いジャケット写真だ、確かに。一回見たら忘れなさそうだもの。

しかし、これまでにも何度か当ブログでふれてきたように、

実は、この頃に兆候を見せ始めた(そして、その後は80年代あたりまでどんどんその路線をきわめてしまう)

カラヤンのきんきらきんな音作りが、私の耳には聴いていて、オケの音がとっても疲れるときがあるのです。

なので、素晴らしい、と思いながらも、実はこのCD、自宅でほとんど聴かない。

では、どれを愛聴しているか、というと、これ。

バルビローリ指揮、ローマ歌劇場オケ、

スコットの蝶々さんに、ベルゴンツィのピンカートン、パネライのシャープレス。

ちなみに三パターンあるジャケットですが、いずれも同じ音源です。

大御所カラヤン盤が浮世絵系ジャケ写一本でがんばっているのに引き換え、

このジャケ写の変遷そのものが、売り上げ苦労してんのかな?EMI、と哀愁と疑いをそそるのですが、

(しかも、最後に浮世絵に行き着いているところが、なんとも。。

まさか、カラヤン盤と勘違いして手にとった購買者をだまそうとでもいうんじゃ、、)

しかし、これは、素晴らしい盤なので、そんなジャケ写の変更に迷わされてはいけない!

(レナータ・スコットの蝶々さん)

フレーニに比べると、少しレナータ・スコットの声にはヒステリックな響きが混じるときがあって、

それが特に、頭の方の場面で少し気にならないこともないのですが、

後の幕での素晴らしさがそれを帳消しにするうえ、

ベルゴンツィのピンカートンが、超男前声(というか、この人の声は、本当にいつも男前。)、

そして何よりもオケを含めた全体の音楽としての仕上がりが素晴らしい。

先に紹介した、コヴェント・ガーデン盤、いや、他の盤でも、比べると、

すごくスローなテンポのように最初は思いますが、まるで大河が流れるような、

力強さと雄大さがあります。

愛の二重唱のところなんか、爆発してます。

それでいて、わざとらしくなく、朴訥な雰囲気もあるのが素晴らしい。

これこそ、ナガサキです。

カラヤン盤は、おしゃれすぎて、私には、同じ港町でも、ちょっとヨコハマちっくに聴こえてしまうのです。

他にも、『蝶々夫人』には、スタジオ盤、ライブ盤含め、本当にいろいろな盤がありますが、

この二つ、ナガサキ(バルビローリ盤)とヨコハマ(カラヤン)盤は外せない、というのが私の考えです。

さて、私がオペラハウスに通う大きなモチベーションの一つに、

”心に響く公演に出あうため”というものがありますが、

残念ながら、もう一度タイム・スリップしてあの公演を観たい!と思うような公演は、

まあ、年に一本か二本あればいい方なくらいで、なかなか出あうことが出来ません。

なので、当然のことながら、そのような公演に一度も当たったことがない、

という演目が

有名作品であってもごろごろしているのですが、

その中で、『蝶々夫人』は唯一、二回、そのような公演にあたっている幸運な作品でもあります。

一回目は、もう10年くらい前になるかと思われる、メトでの公演。

もともとオペラに行く予定ではなかった日なのですが、『蝶々夫人』なら見ておこうかな、

という軽い気持ちで、それゆえに、ファミリー・サークルの一番うしろで、

まるで、野球の試合を外野席から見るような気楽な気持ちで観にいったときのことでした。

そんな事情だったので、蝶々夫人役を歌うシルヴィ・ヴァレルというソプラノも名前は聞いたことがないし、

しかも、2月かそこらで、すでにBキャストに入っていた公演日。

座席も満員どころか、ファミリー・サークルの後方はがらがら。

ファミリー・サークルの後方およびサイド(サイド・ボックス席の上空。ファミリー・サークルではボックスではなくなって、

ジュリアードの学生たちが楽譜を広げて鑑賞できるよう、

特殊な机と木の椅子が置かれている。)は、オペラヘッドの巣窟。

この日も、開演前に、弁当のサンドイッチを座席で広げながら(現在は多分係の人に叱られると思う)、

魔法瓶からコーヒーを注ぎつつ、”いやー、オペラはやっぱりモーツァルトとヴェルディが一番!

それに比べるとプッチーニはちょっとおちるかなー”と、

オペラ論をぶちあげるオペラヘッドのおじさん。

まわりのみんな、”じゃあ、なんで『蝶々夫人』なんか見に来たんだよ!”と顔に書いてあるのですが、

おじさんはおかまいなしに、オペラ論をぶち続ける。

さて、いざ幕がひらいた後は、もう、ファミリー・サークルの後方からなんて、

肉眼では歌手の顔など全然見えないのですが、私は号泣状態でした。

そう。ちなみに、私はオペラを観るときには絶対にオペラグラスを使わない、というポリシーも持っています。

顔をアップで見てしまうと、声についての印象が左右されてしまう、ということと、

それから、オペラの舞台の演出というのは、基本的には肉眼で見る、ということを前提に作られていると思うので、

オペラグラスを使うことで、視覚と聴覚のバランスが崩れるのが嫌なんだと思います。

もちろん、今、オペラグラスを使ってじっくり顔を見たい!というほど、

好きな歌手がいない、ということも関係があるかもしれません。

さて、蝶々夫人の登場の場面、ここについては後編でも語るつもりですが、

非常に難関な部分でもあるわけですが、

今でもはっきりと思い出せるほど、この日のヴァレルの声が美しかったのです。

後にも先にも、あのように、遠くにかすみがたなびくような感じで声が立ち上ってくるのを聴いたのは、

彼女が歌った蝶々夫人、一回きりです。

それから、その後のヴァリエーション(歌う歌手の能力とコンディション次第で、つけてもつけなくてもよい)の高音の美しかったこと!

その後も、幕が降りるまで、あんな完璧な蝶々さんは生で聴いたことがない、というほどで、

例のオペラ論のおじさんも、幕が降りたときには、滝のように涙を流して、

Brava!を連発。

そんな、モーツァルトとヴェルディこそがオペラ!などと豪語していたおやじまでをも

涙させる素晴らしい公演だったのです。

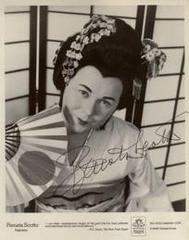

(そのヴァレル演じる蝶々さん。ただし、この写真はメトのプロダクションではない。)

彼女の蝶々さんは、また身のこなしがまるで日本人のようで、非常に美しい。

彼女は来日して新国立劇場で、トスカを歌ったりしてましたが、私はずっと、

なぜ蝶々さんを日本で歌わせてあげない!!とずっと怒ってました。

と、怒っている間に、彼女はどんどん重い役を歌うようになってしまって、

最近ではなんとマクベス夫人なんて歌ってしまっているようですが、

彼女は本来、蝶々夫人くらいのあたりの役がいいんじゃないかな、と思います。

そんなすごい公演を越えるものはそうは出てこないだろう、と思っていたら、

今シーズン出てきたのが、パトリシア・ラセットが蝶々夫人を歌った公演。

10/27の公演は、一生記憶に残るであろう、感動的なものでした。

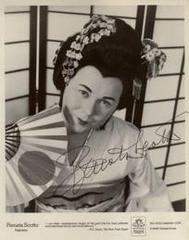

(ラセット演じる蝶々さん。ピンカートン役はアラーニャ。今シーズンのメトのプロダクションから。)

このパトリシア・ラセットは、私が今一番好きな、彼女が歌うのであれば、

何をおいても観に、聴きに行きたい、と思わせるソプラノ。

彼女の蝶々さんは、現在聴ける世界最高の蝶々さんだと私は思っていますので、

聴く機会があれば絶対に逃してはなりません。

彼女は、少し立ち上がりに声が硬めである、という唯一の欠点があるので、

ヴァレルが聞かせてくれたような、あの霞たなびく、というような出だしはやや難しいし、

何度か聴いたところ、一貫して頭のヴァリエーションも出さない、という方向のようなのですが、

そのかわり、感情表現には他のソプラノの追随を許さぬものがありますし、

とにかくスタミナがあるので、頭からすでに良いのに、さらに尻上がりによくなっていく、

というすごい人です。

後編では作品、聴きどころなどを。

公演のチケット売り上げや寄付だけでなく、

メディアおよびメディア関連の商品を使ってビジネスを行い、

その売り上げも運営の助けにしようというトレンドが出来上がりつつありますが、

過去の公演の音源をCD化する、というのもそんな手の一つかもしれません。

なわけで、ここ最近、ロイヤル・オペラハウス(コヴェント・ガーデン)から、

なかなか素敵な過去の名演がCD化されているのですが、

そんななかで、1957年5月2日、ケンペ指揮、ヴィクトリア・デ・ロスアンへレスの蝶々さん、

という、おっ!と思わせるコンビの公演の様子がCDにて一般発売されることになりました。

(というか、少し前に発売になっていたようです。)

これが、レビューなんかを見ると、かなりの絶賛ぶりで、

”『蝶々夫人』は私の好きなオペラの一つ!”と普段から公言している私としては、

絶対に購入せねばならない!と、オペラヘッドのおじさんのいる店、

バーンズ&ノーブルに行ってみました。

おじさんの姿が見えないので、一人でプッチーニのコーナーを物色していると、

いきなり、うしろから、”おっ!また来たね!”

でた!!!おじさんだーっ!!

しばらくよもやま話をした後、”で、今日は何を探してるの?”というので、

ロイヤル・オペラのこれこれの~という話をすると、

”ああ、あのシリーズね。サイドにノートブックのようにらせんのイラストがはいった、、”

私が読んだレビューにはCDのジャケット写真が掲載されていなかったので、

”ふーん、そんなジャケットなのか。”

と思っていたら、おじさん、”残念だけど、ないね、ここには。メトのギフトショップにあるかもね。”

ととっても残念そう。

私も残念だけど、おじさんが入荷してくれるまでとても待てそうもないので、

熱く握手を交わし、メトのギフトショップに向かってみた。

プッチーニのコーナー。あった!

シックなスカーレットカラーの、あの、緞帳を連想させるジャケット。

さすが、王室の香りのコヴェント・ガーデン、

素敵なデザインじゃないですか!しかもつるつるの手触りのよいケース入り。

冒頭の写真がそのジャケット。

だけど、ノートブックのらせん状の絵、って、、、

そんなもの、どこにも見当たりませんけど。

しかし、キャスト、公演日、指揮者、発売元(コヴェント・ガーデン様)とすべてのキー項目が一致しているので、

間違いなし。

お支払いをしようとすると、レジのお兄さんが、

”この公演は素晴らしいよー”というので、”ほんとですか!”と、

私も思わず身を乗り出してしまう。

バスに乗っている間ももどかしく、自宅に到着したその足で、

オーディオセットの前にすわり、パッケージを破り捨て、

目を星のようにきらきらさせながらCDをセット。

序奏部分が流れる。

十分後、目から星が消える。

二十分後、目も口もすべて一文字になる。

私にはわからない!!!!

なぜ、この公演がそんなにいいと言われるのか!!!!

私のこの”家聴く”のモットーとして、嫌いなものまで触れる必要なし、

好きなものだけを、最大限に文字数を利用して、いかに素晴らしいかを吹聴しまくる、

ということを掲げてきたのですが、今回は唯一の例外。

なぜならば、それだけ絶賛している人が多く、今まで未公開の音源だったようなので、

ご興味のある方は、ということで。

で、このCDと、後に逆に私の好きな盤について語ることにより、

私の趣味を開陳しようというのも目的であります。

まず、このCD、デ・ロスアンへレスは素晴らしく、蝶々さんを聴く、

という点では一聴(千聴でもいいですが)の価値があります。

彼女は正規の録音だと、なんだかおっとりしたイメージがあったのですが、

こういう生の公演ではすごく熱い歌を聴かせていて、意外なその姿におや?と思わされます。

しかし、また、そのおっとりしたイメージを醸しだす元ともなっている綺麗なソプラノ声は健在で、

どの箇所も楽々に歌っているように聞こえるのがすごい。

しかし、私が許せない点。

その一。ピンカートン。

添えつけのブックレットによれば、コヴェント・ガーデンの専属だったらしいジョン・ラニガンというテノールが歌っていて、

確かにこのピンカートン役、超一流の歌手が据えられる公演は少ないのですが、

(もちろん例外はあるが、これから活躍するであろう新人、などがパターンとして多い。

今年のメトでピンカートンにアラーニャを持ってきたのには、私はぜいたくだな、と思ったくらいです。)

この日の歌唱を聴く限り、悲しいくらいに1.5流。いや、はっきり言ってしまうと二流。

デ・ロスアンヘレスとは格が違いすぎて、辛いです。

いくらなんでも、もうちょっといい人いたでしょうに。。

しかし、それはまだよい。

なぜなら、その点に関しては大体似た意見が多く見られたので。

問題はケンペの指揮。これを絶賛する人が多いのです。

私はだめ。それも、思いっきり。もう生理的に受け付けないくらいに。

なんで、そういうテンポ設定なの?どうしてそこはそう早く、または、遅くなるの?

どうして、そうやって”かくかく”しちゃうの??!!と、

音が出てくるたびに、うぎゃーっ!!!!!という身もだえ状態でした。

これをダイナミックで、素晴らしい音楽、ケンペがイタリアものは駄目だ、なんて誰が言った?

素晴らしい!と評されているのが、本当にわかりません。

じゃ、そういうお前はどんな演奏が好きなんだ!とお怒りのケンペ・ファンの方に、

お答えします。

まず、カラヤン指揮、ウィーン・フィル、

フレーニの蝶々さん、パヴァロッティのピンカートンのデッカ盤。

これは、もうどんなCD紹介本、オペラ紹介本を見ても必ず掲載されている古典中の古典であり、

オペラヘッドならまず持っていたい一枚。

フレーニの声は私にはどこかいつもたおやかなところがあって、

まだ子供らしいころの蝶々さんの描写が無理がないのがいいし、

しかも後の大人になった蝶々さんの部分もドラマティックで、

これ以上上手く歌うのはまず難しい、と思われるほど。

あまりに超有名盤のため、昔っからこのジャケ写が変わっていないところがすごいです。

でも、インパクト強いジャケット写真だ、確かに。一回見たら忘れなさそうだもの。

しかし、これまでにも何度か当ブログでふれてきたように、

実は、この頃に兆候を見せ始めた(そして、その後は80年代あたりまでどんどんその路線をきわめてしまう)

カラヤンのきんきらきんな音作りが、私の耳には聴いていて、オケの音がとっても疲れるときがあるのです。

なので、素晴らしい、と思いながらも、実はこのCD、自宅でほとんど聴かない。

では、どれを愛聴しているか、というと、これ。

バルビローリ指揮、ローマ歌劇場オケ、

スコットの蝶々さんに、ベルゴンツィのピンカートン、パネライのシャープレス。

ちなみに三パターンあるジャケットですが、いずれも同じ音源です。

大御所カラヤン盤が浮世絵系ジャケ写一本でがんばっているのに引き換え、

このジャケ写の変遷そのものが、売り上げ苦労してんのかな?EMI、と哀愁と疑いをそそるのですが、

(しかも、最後に浮世絵に行き着いているところが、なんとも。。

まさか、カラヤン盤と勘違いして手にとった購買者をだまそうとでもいうんじゃ、、)

しかし、これは、素晴らしい盤なので、そんなジャケ写の変更に迷わされてはいけない!

(レナータ・スコットの蝶々さん)

フレーニに比べると、少しレナータ・スコットの声にはヒステリックな響きが混じるときがあって、

それが特に、頭の方の場面で少し気にならないこともないのですが、

後の幕での素晴らしさがそれを帳消しにするうえ、

ベルゴンツィのピンカートンが、超男前声(というか、この人の声は、本当にいつも男前。)、

そして何よりもオケを含めた全体の音楽としての仕上がりが素晴らしい。

先に紹介した、コヴェント・ガーデン盤、いや、他の盤でも、比べると、

すごくスローなテンポのように最初は思いますが、まるで大河が流れるような、

力強さと雄大さがあります。

愛の二重唱のところなんか、爆発してます。

それでいて、わざとらしくなく、朴訥な雰囲気もあるのが素晴らしい。

これこそ、ナガサキです。

カラヤン盤は、おしゃれすぎて、私には、同じ港町でも、ちょっとヨコハマちっくに聴こえてしまうのです。

他にも、『蝶々夫人』には、スタジオ盤、ライブ盤含め、本当にいろいろな盤がありますが、

この二つ、ナガサキ(バルビローリ盤)とヨコハマ(カラヤン)盤は外せない、というのが私の考えです。

さて、私がオペラハウスに通う大きなモチベーションの一つに、

”心に響く公演に出あうため”というものがありますが、

残念ながら、もう一度タイム・スリップしてあの公演を観たい!と思うような公演は、

まあ、年に一本か二本あればいい方なくらいで、なかなか出あうことが出来ません。

なので、当然のことながら、そのような公演に一度も当たったことがない、

という演目が

有名作品であってもごろごろしているのですが、

その中で、『蝶々夫人』は唯一、二回、そのような公演にあたっている幸運な作品でもあります。

一回目は、もう10年くらい前になるかと思われる、メトでの公演。

もともとオペラに行く予定ではなかった日なのですが、『蝶々夫人』なら見ておこうかな、

という軽い気持ちで、それゆえに、ファミリー・サークルの一番うしろで、

まるで、野球の試合を外野席から見るような気楽な気持ちで観にいったときのことでした。

そんな事情だったので、蝶々夫人役を歌うシルヴィ・ヴァレルというソプラノも名前は聞いたことがないし、

しかも、2月かそこらで、すでにBキャストに入っていた公演日。

座席も満員どころか、ファミリー・サークルの後方はがらがら。

ファミリー・サークルの後方およびサイド(サイド・ボックス席の上空。ファミリー・サークルではボックスではなくなって、

ジュリアードの学生たちが楽譜を広げて鑑賞できるよう、

特殊な机と木の椅子が置かれている。)は、オペラヘッドの巣窟。

この日も、開演前に、弁当のサンドイッチを座席で広げながら(現在は多分係の人に叱られると思う)、

魔法瓶からコーヒーを注ぎつつ、”いやー、オペラはやっぱりモーツァルトとヴェルディが一番!

それに比べるとプッチーニはちょっとおちるかなー”と、

オペラ論をぶちあげるオペラヘッドのおじさん。

まわりのみんな、”じゃあ、なんで『蝶々夫人』なんか見に来たんだよ!”と顔に書いてあるのですが、

おじさんはおかまいなしに、オペラ論をぶち続ける。

さて、いざ幕がひらいた後は、もう、ファミリー・サークルの後方からなんて、

肉眼では歌手の顔など全然見えないのですが、私は号泣状態でした。

そう。ちなみに、私はオペラを観るときには絶対にオペラグラスを使わない、というポリシーも持っています。

顔をアップで見てしまうと、声についての印象が左右されてしまう、ということと、

それから、オペラの舞台の演出というのは、基本的には肉眼で見る、ということを前提に作られていると思うので、

オペラグラスを使うことで、視覚と聴覚のバランスが崩れるのが嫌なんだと思います。

もちろん、今、オペラグラスを使ってじっくり顔を見たい!というほど、

好きな歌手がいない、ということも関係があるかもしれません。

さて、蝶々夫人の登場の場面、ここについては後編でも語るつもりですが、

非常に難関な部分でもあるわけですが、

今でもはっきりと思い出せるほど、この日のヴァレルの声が美しかったのです。

後にも先にも、あのように、遠くにかすみがたなびくような感じで声が立ち上ってくるのを聴いたのは、

彼女が歌った蝶々夫人、一回きりです。

それから、その後のヴァリエーション(歌う歌手の能力とコンディション次第で、つけてもつけなくてもよい)の高音の美しかったこと!

その後も、幕が降りるまで、あんな完璧な蝶々さんは生で聴いたことがない、というほどで、

例のオペラ論のおじさんも、幕が降りたときには、滝のように涙を流して、

Brava!を連発。

そんな、モーツァルトとヴェルディこそがオペラ!などと豪語していたおやじまでをも

涙させる素晴らしい公演だったのです。

(そのヴァレル演じる蝶々さん。ただし、この写真はメトのプロダクションではない。)

彼女の蝶々さんは、また身のこなしがまるで日本人のようで、非常に美しい。

彼女は来日して新国立劇場で、トスカを歌ったりしてましたが、私はずっと、

なぜ蝶々さんを日本で歌わせてあげない!!とずっと怒ってました。

と、怒っている間に、彼女はどんどん重い役を歌うようになってしまって、

最近ではなんとマクベス夫人なんて歌ってしまっているようですが、

彼女は本来、蝶々夫人くらいのあたりの役がいいんじゃないかな、と思います。

そんなすごい公演を越えるものはそうは出てこないだろう、と思っていたら、

今シーズン出てきたのが、パトリシア・ラセットが蝶々夫人を歌った公演。

10/27の公演は、一生記憶に残るであろう、感動的なものでした。

(ラセット演じる蝶々さん。ピンカートン役はアラーニャ。今シーズンのメトのプロダクションから。)

このパトリシア・ラセットは、私が今一番好きな、彼女が歌うのであれば、

何をおいても観に、聴きに行きたい、と思わせるソプラノ。

彼女の蝶々さんは、現在聴ける世界最高の蝶々さんだと私は思っていますので、

聴く機会があれば絶対に逃してはなりません。

彼女は、少し立ち上がりに声が硬めである、という唯一の欠点があるので、

ヴァレルが聞かせてくれたような、あの霞たなびく、というような出だしはやや難しいし、

何度か聴いたところ、一貫して頭のヴァリエーションも出さない、という方向のようなのですが、

そのかわり、感情表現には他のソプラノの追随を許さぬものがありますし、

とにかくスタミナがあるので、頭からすでに良いのに、さらに尻上がりによくなっていく、

というすごい人です。

後編では作品、聴きどころなどを。