取材&原稿〆切続きに、ニキの緊急入院も加わり、悪童日記も一週間空洞に。。

さくっとプレイバック。

日曜は、ふくちゃんとIIID Gallery で5/11まで開催中のグループ展「Aurora」へ。

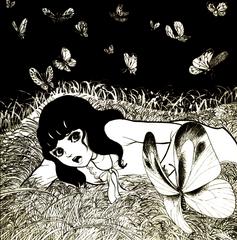

イチオシイラストレーターあさみさんの兎スケッチにノックダウン↑

このGalleryは廃校を利用した世田谷ものづくり学校内にあり、スペース自体も面白い。

(5/3にGallery内で興味深いライブがあるので、その時に詳細を。。)

あさみさんのパートナーの作ったミニアルバムをいただいた。

ジャケットにもあさみさんの味わい深い兎くんが。

この綿菓子のような兎の感触にも似て、ほのかな体温を感じるスウィートなギターポップ。

あさみさん兎が描かれたピンクのうさTもうちに連れ帰ってきた。

うさ、かわいいぞ。

AURA展ではなぜか展示してなかったのだけど、DMに出ていたHIMMAさんの白梟。

このつらがまえに、このたたずまい。食べられても、いい。

このシロフクロウのTシャツとかあったら即買うので。

兎、梟、猫は、なぜか昔から魅かれてやまないとくべつな存在。

↑BBC「Five Owl Farm」より。梟の生活を追ったDVDは、うちのヘビロテBGV。

去年レイさんにもらった白梟もベッドサイドにいつも居る。

水曜にインタビューしたエドツワキ氏は、アトリエにコノハズクを放し飼いにしているのだとか。

取材場所はエドさんのブランドnakEd bunch の展示会場だったのだけど、かわいいアイテム満載で。

以前も新宿のペットショップで遇ったワシミミズクの話を書いたけど、

月曜にまたパークタワーでの打ち合わせ帰りに同じペットショップの軒先で梟を目撃。

カメラがなくて撮れず残念。種類は失念したけど「あけみちゃん」という名が…。

(あけみちゃん=90万円也。「車よりたけーっ」と高校生の一団)

ちなみに前述のワシミミズクは既に売れたのだそう。

☆☆

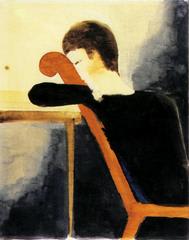

火曜、ニキの具合がまた急変し、入院。

今度は点滴痕に、青い包帯。。

そして、昨日再入院。。また、毛布を見失ったライナス状態。

年老いた猫と過ごす幸福の深さをいたく思い知る。

でも、無闇に悲嘆はしない。少しずつ衰えていく生命も愛しい生の営みのうちだから。

兎も梟も猫も人も、いつかは等しくその生を閉じる。

かなしいけど、かなしむことじゃない、ほんとは。

ベランダの小手毬が満開に。

春風にゆさゆさゆれる白くまるい花房が愛おしい。

さくっとプレイバック。

日曜は、ふくちゃんとIIID Gallery で5/11まで開催中のグループ展「Aurora」へ。

イチオシイラストレーターあさみさんの兎スケッチにノックダウン↑

このGalleryは廃校を利用した世田谷ものづくり学校内にあり、スペース自体も面白い。

(5/3にGallery内で興味深いライブがあるので、その時に詳細を。。)

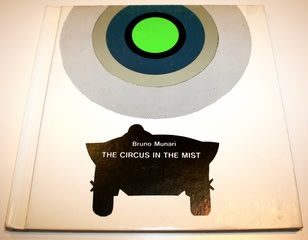

あさみさんのパートナーの作ったミニアルバムをいただいた。

ジャケットにもあさみさんの味わい深い兎くんが。

この綿菓子のような兎の感触にも似て、ほのかな体温を感じるスウィートなギターポップ。

あさみさん兎が描かれたピンクのうさTもうちに連れ帰ってきた。

うさ、かわいいぞ。

AURA展ではなぜか展示してなかったのだけど、DMに出ていたHIMMAさんの白梟。

このつらがまえに、このたたずまい。食べられても、いい。

このシロフクロウのTシャツとかあったら即買うので。

兎、梟、猫は、なぜか昔から魅かれてやまないとくべつな存在。

↑BBC「Five Owl Farm」より。梟の生活を追ったDVDは、うちのヘビロテBGV。

去年レイさんにもらった白梟もベッドサイドにいつも居る。

水曜にインタビューしたエドツワキ氏は、アトリエにコノハズクを放し飼いにしているのだとか。

取材場所はエドさんのブランドnakEd bunch の展示会場だったのだけど、かわいいアイテム満載で。

以前も新宿のペットショップで遇ったワシミミズクの話を書いたけど、

月曜にまたパークタワーでの打ち合わせ帰りに同じペットショップの軒先で梟を目撃。

カメラがなくて撮れず残念。種類は失念したけど「あけみちゃん」という名が…。

(あけみちゃん=90万円也。「車よりたけーっ」と高校生の一団)

ちなみに前述のワシミミズクは既に売れたのだそう。

☆☆

火曜、ニキの具合がまた急変し、入院。

今度は点滴痕に、青い包帯。。

そして、昨日再入院。。また、毛布を見失ったライナス状態。

年老いた猫と過ごす幸福の深さをいたく思い知る。

でも、無闇に悲嘆はしない。少しずつ衰えていく生命も愛しい生の営みのうちだから。

兎も梟も猫も人も、いつかは等しくその生を閉じる。

かなしいけど、かなしむことじゃない、ほんとは。

ベランダの小手毬が満開に。

春風にゆさゆさゆれる白くまるい花房が愛おしい。