1556

6月18日

巡拝遍路研究会 in善通寺 出席

ご住職、僧侶、大学の先生、学生や先達の方々 93回目を回っている先達さんも

・ 記念講演 「生きることを学ぶ」 樫原禅澄 善通寺管長

・ 「衛門三郎伝説の考察」 加藤 石手寺住職

・ 「写し霊場巡礼者の研究」 村上 昭彦氏

・ 「真念庵の調査」 東近 伸 土佐清水市文化財審議会委員

樫原善通寺管長と加藤石手寺住職は講演の中で、四国八十八ヶ所逆打ちについてお話をされた。

・ 衛門三郎が空海に会ったのは、計算上いつの丙申の年であったか

・ 逆打ちはいつから始まったのか

・ 衛門三郎の八人の息子が亡くなった。はたしてお大師様がそのようなことをするだろうか

・ 北向き地蔵、北向き不動とか”逆”を行くということはありがたいという意味もある

・ 東讃(香川県の東エリア)では、逆打ちを途中でやめると良くないことがあるとの言い伝えがあるらしい。

今年が丙申の閏年、逆打ちをするとご利益が大きいと云われている年であり、興味深く聞かせてもらった。

夕方より懇親会あり、今、真田丸で話題になっている高野山蓮華定院の方の隣になった。普段は蓮華定院に勤めているが、堺のお寺のご住職でもある方である。いろいろなことを聞いた。昨年の1200年イベントのこと。宿坊のこと。密教の阿字観瞑想法と禅宗の坐禅はまったく異なること。阿字観で座るときに、インド人は足が長いので両足を反対側の腿に簡単に上げられるが、足が短い日本人は最初は誰でもきついということ。など、普段聞くことのできないいろいろなことを教えてもらった。

その後、じゃんけん大会があり、金剛福寺様からりっぱな写真集をいただいく。

6月19日

出釈迦寺護摩祈祷日で五岳山登山の予定だったが朝からどしゃぶりの雨、五岳山は諦めて昨日の遍路研究会で紹介のあった第七十九番天皇寺 秘仏十一面観世音菩薩の御開帳へ

八十場清水屋 ところてん

梅雨入り

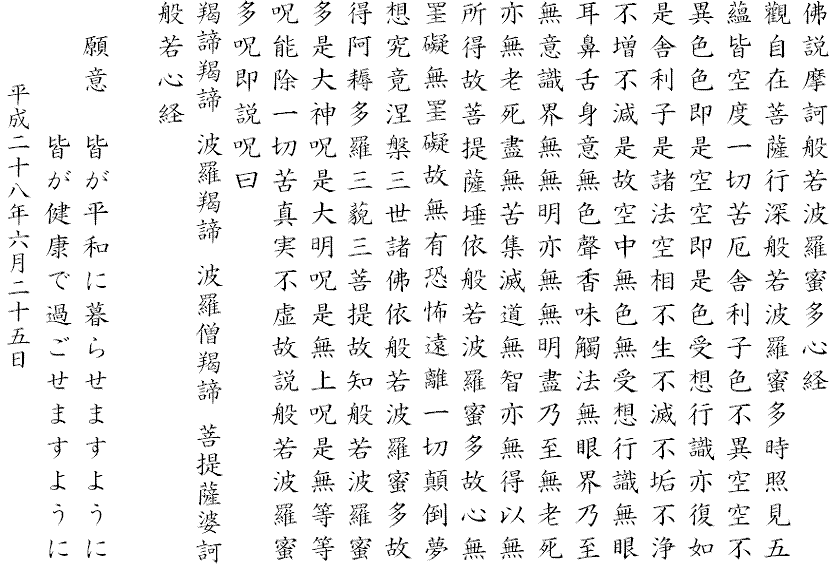

般若心経

お経は、高からず低からず、速からず遅からず、同じ調子で読むのが原則だそうだ。

八十八ヶ所の札所では、いろいろな般若心経を聞くことができる。

響き渡るような大きな声、やっと聞こえるような小さな声、一字一字丁寧に確認しながら読んでいるような般若心経、流暢に滔々と本職のお坊さんだろうかと思うような般若心経。

どこかお国なまりのある般若心経、なかでも大坂の人の般若心経はすぐ判る。

団体の般若心経、これは一段と声が大きい。大勢いるからボリュームが大きくなるのではなく、団体になると一人一人の声が自然と大きくなるようだ。傍でお唱えしていると、ひとりでにその流れに引き込まれてしまう。引き込まれないようにと思っていても、ついつい自分がどこを読んでいるのかわからなくなってしまう。静かに、無心に、また願い事を念じながらお唱えするどころではない。

ところで、先日お参りした善通寺ですばらしい般若心経を聞いた。本堂ご本尊薬師如来さまの前でのことである。

お遍路姿の中年のご夫婦が少し離れた場所から、お勤めされていた。このご夫婦、とてもいい声である。お唱えしていた般若心経は少し抑揚があり、軽くメロディーがついている。まるで歌っているようである。それでいて仏さまの前での違和感がない、周囲の雰囲気に溶け込んでいる。声明だろうか。聖歌のようでもある。いつも聞く般若心経とはまったく違う。

YouTubeでもいろいろな般若心経を聞くことができるが、このご夫婦のような般若心経は聞いたことがない。

ハーモニーのとれたふたりの声が香の香りただよう少し暗いお堂のなかに静かに響いていた。聞いていてすごく気持ちがよかった。

声楽家だろうか。 またどこかで聞くことができるだろうか。 できれば、もう一度聞いてみたいと思う。