倉敷市大学連携講座 本太(もとぶと)城

市の大学連携講座を受講しました。

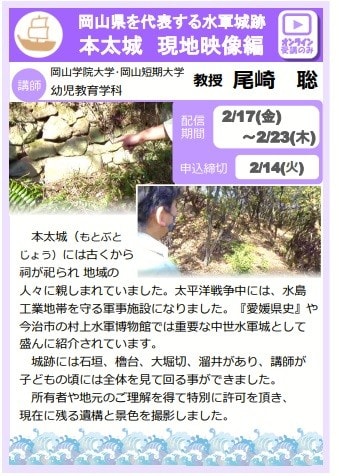

今回は オンライン講座 「岡山県を代表する水軍城跡 本太城 現地映像編」です。講師は岡山学院大学・岡山短期大学 尾崎 聡 教授 先生は倉敷市文化財保護審議会の会長も務められています。

本太城と本太城合戦ゆかりの地を周った映像を見ました。

本太城は倉敷市児島の西、今は水島工業地帯として埋め立てられていますが、かっての水島灘に面する小高い丘の上に築かれていた中世の城です。当時の児島一帯は島であり、瀬戸内航路の要衝として戦国時代から戦いの的となっていました。

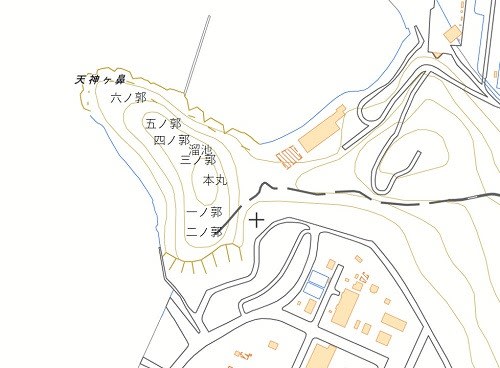

山頂には城跡が残り本丸跡には土塀の基礎の長さ20メートルを超える石垣が見られます。この石垣は中世の城の石垣(専門の石垣職人ではなく、駆り出された農民らの手による石垣)として本太城の一番の見どころです。

また郭の傍には戦いに欠かせなかった水を確保するための巨大な井戸(溜池)跡があります。

城跡から数百メートル離れた宇頭間地区の丘の上には本太城主之碑が立てられており、能勢修理の物語が彫られています。

今ではコンビナートに立ち並ぶ高い煙突や巨大なタンク群に圧倒され、ともすれば見過ごしてしまいそうな丘ですが、幾多の戦いの舞台となり、争いの犠牲となった多くの武士、築城や戦いに駆り出されたであろう多くの農民らのことを想うと、なんという悲惨な世であったかと思います。

後世太平洋戦争中には、本丸のあった場所に高射砲の基地が設けられていたと聞きました。今またウクライナでは武力による侵攻が止む気配を見せません。

映像を見ながら ふと争いは人間の性かと考えました。