大阪、難波の大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪)。

なんば養正会。大人の稽古は19時~20時15分(夜間の場合)まで。

----------------------------------------------------------

なんば養正会のホームページ。(管理人は私です)

http://doujyou.net/youseikai/

----------------------------------------------------------

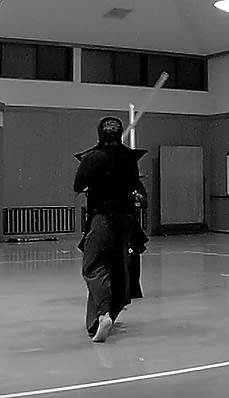

(稽古風景)

19時から20時15分までの稽古。30名ちょい。

遅れて行ったので地稽古から参加。7人と稽古。

(終わりの全体礼)

【感想・反省点】

動画を見ていると・・・

出頭の面にチャレンジしている場面は増えた。でもまだまだ。

胴打ちの左手を離し過ぎるクセは直りつつある。

しかしながら・・・

自分の剣風にイヤになってくる。

動き過ぎる。すべての場面で過剰反応してしまうのである。

打つ時も思い切った捨て身の打ちではない。受けた時も返そうとするので見苦しい。

相手の打ちを避けるのも見苦しいように思った。

いま自分に一番必要なのは「不動心」かも。

なんば養正会。大人の稽古は19時~20時15分(夜間の場合)まで。

----------------------------------------------------------

なんば養正会のホームページ。(管理人は私です)

http://doujyou.net/youseikai/

----------------------------------------------------------

(稽古風景)

19時から20時15分までの稽古。30名ちょい。

遅れて行ったので地稽古から参加。7人と稽古。

(終わりの全体礼)

【感想・反省点】

動画を見ていると・・・

出頭の面にチャレンジしている場面は増えた。でもまだまだ。

胴打ちの左手を離し過ぎるクセは直りつつある。

しかしながら・・・

自分の剣風にイヤになってくる。

動き過ぎる。すべての場面で過剰反応してしまうのである。

打つ時も思い切った捨て身の打ちではない。受けた時も返そうとするので見苦しい。

相手の打ちを避けるのも見苦しいように思った。

いま自分に一番必要なのは「不動心」かも。