(粕井 記)下記、PDFをテキストに変換しています。

ガイドライン(PDF)

https://www.kendo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/06/guidelines_for_prevention_of_expamded_infection.pdf

一般財団法人全日本剣道連盟(2020年6月4日)

はじめに

一般財団法人全日本剣道連盟(以下「全剣連」)は、6月10日付で「対人稽古

自粛のお願い」を解除するとともに「稽古再開に向けた感染拡大予防ガイドライ

ン」(以下「全剣連ガイドライン」)を制定しました。

皆様におかれては、剣道の稽古がいわゆる「3密(密閉、密集、密接)」に該

当する恐れがあり、又新型コロナウイルスの感染源となりうる口からの飛沫飛散

が非常に多いという事実を踏まえ、この全剣連ガイドラインに沿って稽古を再開

して頂くようお願いします。

また、各組織・団体にあっては、全剣連ガイドラインを参考に、地域における

感染状況、会員構成(年齢や性別、習熟度)、稽古場所等の特性に応じた組織・

団体別のガイドライン作成に取り組んでください。組織・団体の特性に応じた

再開後の稽古計画も策定してください。なお、稽古計画は、2か月間の自粛によ

る体力低下や新型コロナウイルス感染症の第二波の懸念を考慮し、慎重な方針に

基づく策定が望まれます。

全剣連ガイドラインは、専門家の協力により作成しておりますが、新型コロナ

ウイルス感染症への感染を防止するための方策については、必ずしも十分な科学

的知見が集積されている訳ではありません。このため、このガイドラインは、

現段階で得られている知見等に基づき作成されていることにご留意願います。

また、今後の知見の集積及び各地域の感染状況を踏まえて、逐次見直すことが

あり得ることもご了解ください。

ガイドライン

1. 稽古の実施に当たって

■ 都道府県剣道連盟は、都道府県内で稽古を再開するに当たっては、都道府県

の方針を遵守するものとし、必要に応じ都道府県スポーツ部局、健康福祉部

局に報告するものとする。

■ 稽古再開に当たって団体の責任者は、「全剣連ガイドライン」に従って稽古

を再開することについて、近隣の理解を得るよう努める。道場、体育館の

玄関等にその旨掲示することも検討する。

2. 組織・団体別ガイドライン及び稽古計画の策定

■ 各組織・団体は、地域の感染状況、会員構成(年齢や性別、習熟度)、稽古

場所(道場や体育館)等が異なることから、全剣連ガイドラインに合わせ

組織・団体の特性に応じたガイドラインを個別に作成する。当該ガイドラ

インは、道場等に掲示、所属会員に配布などして、徹底を図る。

■ 各組織・団体は、それぞれの特性に応じた稽古計画を作成する。計画策定

に当たっては、以下の事項に留意する。

✓ 新型コロナウイルス感染症の第二波への懸念に加え、2 か月以上の自粛

で稽古参加者の体力が落ちている可能性があるので、稽古は慎重に再開

する。すなわち、当初は準備体操やトレーニング、素振りに重点を置

き、徐々に負荷をかけていく計画を基本とする。例えば、次のような計

画を目安にすることが望ましい。

当初 10 日間は、稽古時間の 3 分の 2(全体の稽古時間を 1 時間と

すると 40 分)は、準備体操やトレーニング、素振りなどを行い、

面をつけての稽古は全体の稽古時間の 3 分の 1 程度(同上 20 分)

とする。

次の 10 日間は、稽古時間の 2 分の 1(全体の稽古時間を 1 時間と

すると 30 分)は、準備体操やトレーニング、素振りなどを行い、

面をつけての稽古は全体の稽古時間の残り 2 分の 1 程度(同上 30

分)とする。

再開 20 日目(7 月)以降は、各組織・団体の通常の稽古に戻る。

なお、組織・団体により会員構成が異なるので、それぞれの判断で

上記と異なる計画を策定しても差し支えない。

✓ 会員や門下生に生徒、学生がいる場合は、計画策定に当たって、文部科

学省の「学校の新しい生活様式」(令和 2 年 5 月 22 日)の趣旨を尊重

するものとする。

【学校の「新しい生活様式」の要旨】

『各教科における「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習

活動」として、体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」

(★)や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」(★)が挙げら

れている。(「★」はこの中でも特にリスクの高いもの)。

これらの活動は、

【レベル3地域】では、「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高

い」ことから行わないようにする、

【レベル2地域】では、これらの活動における児童生徒の「接触」「密

集」「近距離での活動」「向かい合っての発声」について、可能な

ものは避け、一定の距離を保ち、同じ方向を向くようにし、また回

数や時間を絞るなどして実施する、この場合にも、(★)を付した

活動については特にリスクが高いことから、実施について慎重に検

討する、

【レベル1地域】では、「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが

高い学習活動」については、可能な限り感染症対策を行った上で実

施することを検討する』としている。

なお、以上の地域区分は、(教育委員会等が)自治体の衛生主管部局

と相談の上判断することとなっている。

✓ 組織・団体が所在する都道府県又は市町村教育委員会の方針が不明の場

合は、同委員会等に問い合わせる。

3. 稽古に参加するにあたって

■ 基礎疾患のある者は稽古に参加しない。

基礎疾患のある者とは、「糖尿病、心不全、慢性閉塞性肺疾患

(COPD)、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用い

ている方など」をいう。

やむを得ない事情があってこれらの者が稽古に参加しようとする場

合は、あらかじめ主治医の了解を得ること。

■ 以下の条件に該当する者は稽古に参加しない。

✓ 体調がよくない場合

発熱、咳、咽頭痛などの症状がある場合

症状がなくても感染している場合があるので、体調が普段と異なる

時は、稽古への参加を慎重に判断すること

✓ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

✓ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて

いる国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

✓ 所属団体の会員以外の者(当面)

■ 稽古に参加する者は、自宅と稽古場所の往復の際にはマスクを着用し感染

予防に努める。

(留意事項)高齢者の稽古

高齢者は、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、一気に重症化しや

すく、また、死亡率も高いと言われている。

厚生労働省による情報提供でも、「特に、高齢者や基礎疾患をお持ちの方で

は重症化するリスクが高いことも報告されています。 ※年齢ごとの死亡

者の割合:60 歳以上の者 6%、30 歳未満の者 0.2%(中国における報告)」

としている。

したがって、高齢者、例えば 60 歳以上の方は、稽古の再開について若年層

以上に慎重な判断が必要であり、稽古再開を 7 月以降にするなど自ら配慮

されたい。

4. 稽古を始める前に

■ 稽古前に検温を行い、発熱がある場合は、稽古しない。

発熱がなくても、咳、咽頭痛がある場合も、稽古しない。

■ 稽古前に、手洗い、うがい、アルコールによる手指の除菌を行う。

■ 稽古の都度、記帳(氏名、連絡先等)を行う。

■ 着替えは自宅で行う、又は更衣室を交代で使用する等、更衣室の密集を避

ける。

■ 床の清掃、除菌を行う。

5. 稽古に当たって

■ 準備体操、素振り等は、原則一列となって同じ方向を向き、向かい合わな

い。やむなく向かい合う場合又は 2 列以上になる場合はおよそ 2m の距離

を取る。発声も極力控える。

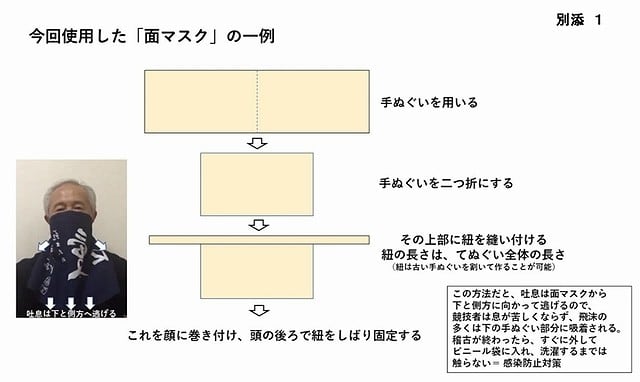

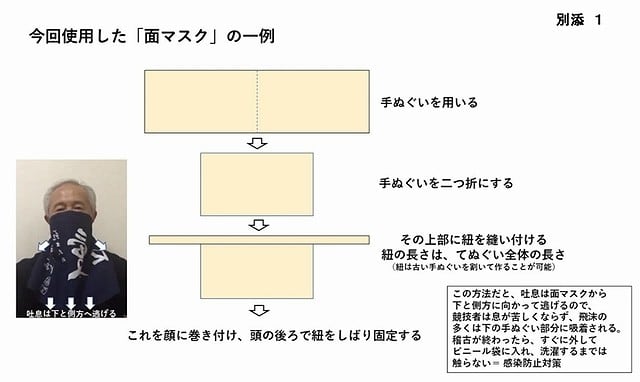

■ 稽古を行う者は、飛沫の飛散防止等のため、以下の対応を行う。

✓ 稽古を行う者は、装着した者から相手への飛沫の飛散を防止するため、

必ずマスク(以下「面マスク」)を着用する。

面マスクは、呼吸障害を起こさないようにするため、通気性のある

ものや、顎の部分を締め付けないもので吐息が下部と側方に逃げる

ものが望ましい。なお、密閉性の高い医療用マスクは避ける。

手拭いに紐をつけ、鼻の部分を覆った上、頭部の後ろで結ぶことも

考えられる(この場合、顎の部分は締め付けないようにして、マス

ク下部や側方の通気性を確保する)。

面マスクは、手ぬぐいを使用したものをサンプルとして添付するの

で、参考にされたい。(意匠登録出願中) <別添 1>

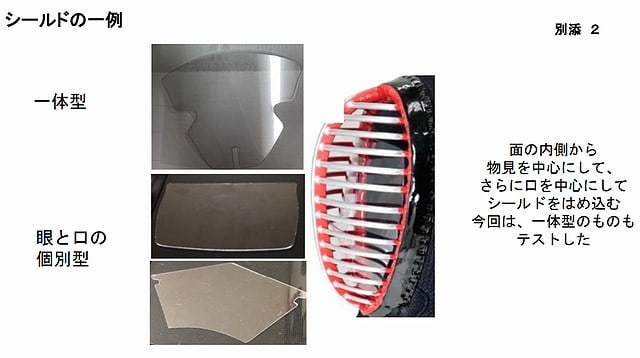

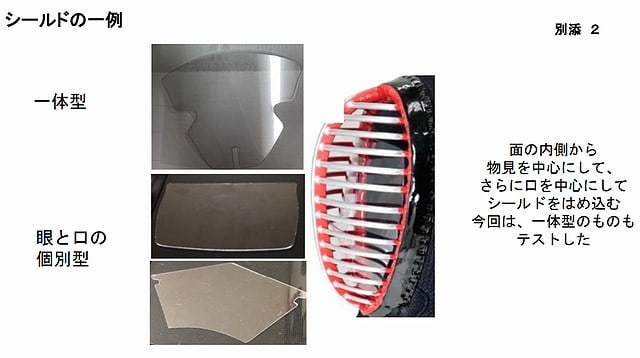

✓ 稽古を行う者は、主に相手からの飛沫を防止するため、シールドの着用

を強く推奨する。特に 60 歳以上の高齢者は、着用すべきである。

シールドとは、眼、鼻、口の部分を覆う程度の大きさで、ポリカー

ボネイト積層板等の素材で製作された、面金内側に装着する用具。

なお、素材は特に指定しない。

シールドは、眼、鼻、口を覆うのであれば、一体型(一枚)でも、

複数枚を組み合わせるものであってもよい。

シールドについても、写真を添付するので、参考にされたい。

<別添2>

また、これらの用具を装着した稽古により熱中症が発症することを

防ぐため、稽古時間の短縮、こまめな水分補給、体育館・道場の温

度管理に常に留意する。

【補足説明】

● 全剣連は、飛沫飛散防止に関する試験を実施した。その結果、①面マ

スクを着用した場合、飛沫の飛散は 90%近く抑制される、②面マス

クと各種シールドを併用した場合、飛沫の飛散は約 95%まで抑制さ

れる、③シールドだけの場合、約 70%の抑制効果である、ことが判

明した。

● これらの結果から、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため

に全剣連は、上記の通り面マスクの着用が必須と判断した。

● 一方、シールドの飛沫飛散防止の効果は、約 70%にとどまった。

しかし、面マスクと組み合わせることにより、飛沫の飛散防止効果は

約 95%となったこと、並びにシールドは相手からの飛沫を防止でき

ることから、面マスクとともにシールドの着用を強く推奨するもので

ある。

● 特に、高齢者は「うつしやすく、感染しやすい」と言われており、感

染しない対策も重要であることから、相手からの飛沫防止効果を有す

るシールドを必ず着用すべきであると考えている。

● 試験では、飛沫の飛散距離は 1~2 メートルであったが、小さい粒子

が浮遊することも判明している。このため、こまめな換気、送風が極

めて重要となる(熱中症対策でも重要である)。同時に、周囲と一定

の距離を取ることも必要である。

● この面マスク・シールドの使用は、新型コロナウイルス感染症が完全

に終息するまでの暫定的な措置である。これらの使用に当たっては、

上記の通り稽古時間の短縮等その他対応も併せ行っていただきたい。

また、全剣連としても引き続き調査研究を進めていく方針である。

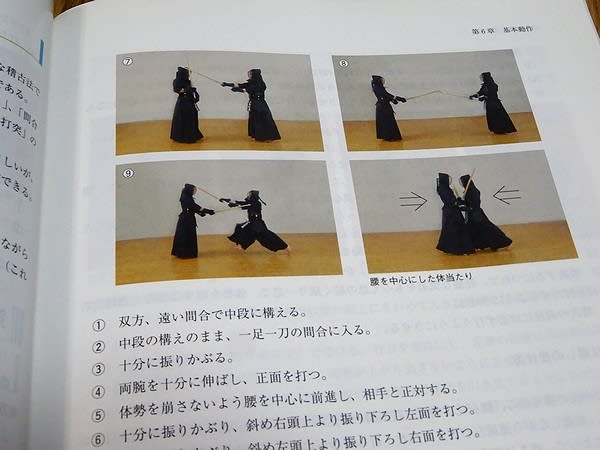

■ 密集(「3 密」の一つ)を避けるため、以下の事項を遵守する。

✓ 稽古は、密集を避ける観点から適正人数で行う。

✓ 稽古時、元立ち間の間隔は 2 メートル以上とする。この結果、同時に

稽古できる人数が、当該道場・体育館等の稽古可能な上限人数とする。

元立ちの立つ位置に、2 メートル毎に目印(テープ)を貼ることも

考えられる。

✓ 2 部制などにより密集を避ける工夫をする。

✓ 休憩時間中はマスクを着用するとともに、過度な接触を行わせない。

✓ 見学者は、原則、道場、体育館の内部に入れない。

✓ 児童等の保護者は、道場、体育館で十分な広さがない場合、外で待機す

るようにさせる。

■ 新型コロナウイルスの感染源となりうる口からの飛沫飛散を防止するため

に次の事項に留意する。

✓ 稽古での発声は、極力抑制する。

✓ 鍔競り合いは避ける。練習中、やむを得ず鍔競り合いとなった場合は、

すぐに分かれるか引き技を出し、発声は行わない。

■ 感染のリスクを低めるため、稽古時間は 1 時間を目安とする。また、30 分

に 1 回 5 分程度、窓の開閉や送風機の使用により、十分な換気を行う。

6. 稽古の後に

■ 稽古終了後、先生や先輩等へ礼を行う際は、2m の間隔をあける。

■ 稽古終了後は、面マスクをビニール袋に入れて持ち帰り、洗浄、除菌を行

う。

■ 稽古後、剣道具(特に面、小手)、使用済みのシールドは、アルコール噴霧

により消毒。

■ 剣道着・袴・手拭い・竹刀は稽古終了の都度持ち帰り、洗濯や除菌を行う

ことが望ましい。

■ 稽古後も、手洗い、うがい、アルコールによる手指の除菌を行う。

7. 感染が判明した場合

■ 稽古の参加者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、速やかに所属

団体責任者に報告する。

8. その他

■ 剣道具、竹刀、手拭い、タオル、その他剣道に関係する用具は、共用しな

い。

■ 共用道具類(打ち込み台、太鼓のばち等)、道場・体育館・更衣室・ふろ場

等の出入り口のドアノブ、窓のロック・サッシ、その他稽古参加者が接触

する箇所は、稽古前後にアルコール等で除菌を行う。

■ 団体間の交流、出稽古は当面禁止する。

■ 稽古の前後においても、厚生労働省が公表している「新しい生活様式」を

遵守されたい。特に稽古後に参加者同士で食事を行う場合は、新しい生活

様式を守られたい。この場合の新しい生活様式とは、「大皿は避けて、料理

は個々に」「対面ではなく横並びで座る」「おしゃべりは控えめに」「お酌や

回し飲みは避ける」などを言う。

以上