午前の往馬玄武会の稽古のあとは生駒山を越えて事務所まで。

最近、土曜日の註文が多く先週に続き仮眠も出来ず疲れが溜まったままである。

無理やり仕事を終えて旧阪奈道路で山を越えて生駒市武道館まで。

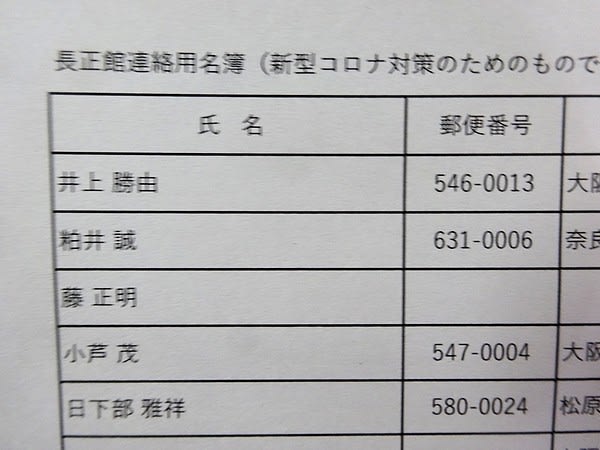

本日はA山七段はお休み。七段3名、五段2名の計5人。

気温は30度ちょいだが湿度が異常に高い。午前より大変。マスクをすると息苦しい。

ストレッチ、体操のあと基本稽古。あと地稽古。

地稽古で胴打ちは何回かやってみた。

やっと以前のようにまともになってきた。

間合いが近いところから始まる稽古。

手を伸ばし、鍔もろとも小手を打って手元を上げさせ、上がった小手を打ってそのまま渡って面を打った。

見え見えの面を打つと返し胴を食らうので、途中で竹刀の軌道を変えて(返し胴狙いで上がった)小手を打つ。

しかし、打てたとしても「横から打つな」と叱られる打ち方なのである。

最後の一本では奇策をせず、攻め溜めからの面打ちをすることにしている。

これは必ず返し胴の餌食になるが、いつか通用する日が来ることを信じている。

このあと、打ち込みと切り返しが続く。

一番苦しい時間で、終ると息も絶え絶えになる。

(稽古終了)

【感想・反省点】

H田七段の面は私より速い。浅くて軽いがともかく速い。

ぎりぎり有効打突となる絶妙な面である。

なぜ早いのか、彼との稽古動画を何回も見た。

動作の起りはほぼ同時である。

彼の予備動作と私の予備動作は方法は異なるが同時と言って良い。

振り上げるタイミングも同じ。そこからが違った。

私が大きく垂直以以上に振り上げるのに対し、彼は相手の面の上までしか振り上げない。

つまり垂直にもならないところでコンパクトに振り上げ振り下ろしている。

最後の一本は相面で打てたが、それはたまたま彼の竹刀が逸れただけのこと。

あのようなコンパクトな鋭い打ちは私の苦手なところだが、少し意識して稽古してみようと思った。

石丸師範との稽古は、自分の心臓と、肺と、筋肉を鍛える良い機会だと捉えている。

そう考えだしてから、少し前向きに考えられるようになった。