その通り。

最初に中るのは刃先なので。

その刀身断面造形は素人にはできません。

でも、素人ではない人にはできるよ(笑)。

それと研ぎも然り。素人ではない人には

できる。

それと、紙での試しで「切れ味」を見て

いる人がいるとしたら、それこそ素人。

あれは言葉上「切れ味」とか言っていても

刃先のタッチの「刃味」を確認しているの

であって、微細な刃味の差異を確認して

いる。

切れたか切れないかとかの低いレベルの

判断などはしていない。

そういう人もいるかも知れないけど。

あと、刃先の状態の確認は、トマトとキュ

ウリを切開するのが判り易いが、農作物は

個体差があるので、より正確に状態を感知

するには個体差の少ない新聞紙やコピー紙

が適している。

まして刀では食材などは切りたくはない。

ただし、ナイフでも包丁でも刀でも刀身の

形状によって「切断」能力が規定されるの

で、刃先の効果の状態確認と全体的な切れ

味を混同してはならない。

つまり、切れ味と刃味と切り味が区別でき

ない認識力の人は刃物が研げない。

正確でピタリとした認知と識別力がなけれ

ば、いくら砥石を沢山持っていても砥石が

持ち腐れになるだけだ。石は腐らないけ

ど。

研ぎの技法を持っていても、認識の確かな

見識が無いと切る為の研ぎはできない。

見てくれの鑑賞研ぎは出来ても。

日本刀は素人は研いではならない。

しかし、日本刀研ぎ師以外でも刀を研が

ないとならないことがある。

それが刃だ。

極端な例では、なぜ武士の家には築山が

あったのか、ということなんだよね。

戦闘の前には、刃先が欠け飛ばないように

自ら鋭利な刀の刃を武士は潰した。逆研ぎ

だ。

現代研ぎのような鑑賞研ぎのまま刀で物を

切ってはダメですよ。

平地の化粧研ぎがどうのではなく、刃先が

切り用の刃先ではないから。ベタ刃で。

極小のマイクロベベルを付けないで物切り

などはしては駄目。

町井勲先生の場合は、平地さえも白研ぎ

段階に戻した刀を切りに使っている。

私は平地は並研ぎのままだが、刃は極小

マイクロベベルを必ず付けている。

この極小の小刃は技術的に誰でも付けら

れるものではないので、出来る人に頼む

しかない。

私は自分でできるので自分で付けている。

髪の毛より細い正確な研ぎとなる。

なお、この小刃付けの寝刃合わせができる

本職日本刀研磨師はかなり少ない。

理由は鑑賞用の研ぎしか勉強してこなか

ったからだ。鋼の焼き物の厚化粧の。

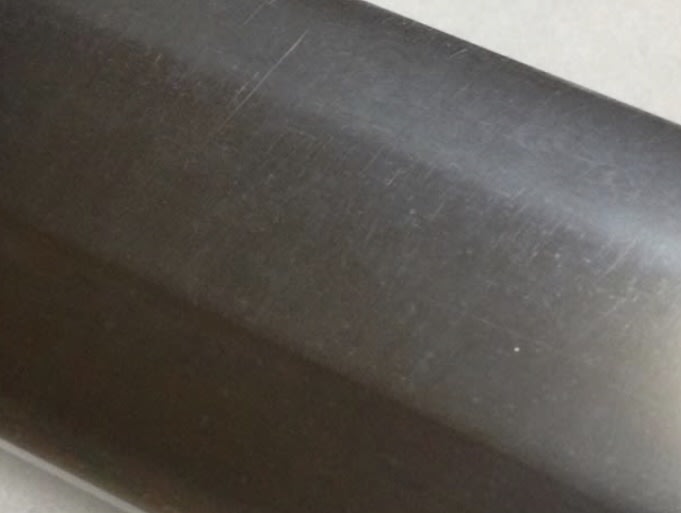

切る為の刃を付けた私の游雲康宏。

刃先の極小のマイクロベベルがこの角度

では見えないでしょ?

このように研げる人以外は、刀を砥石に

当てては駄目です。刀壊します。

というか、この画像から、小林康宏刀は

というか、この画像から、小林康宏刀は

直刃ではなく小丁子の小乱れであること

がよく判る。この私の作にさえ映りが出て

いることがこの画像から読み取れる。

その映りは「洛中炎上」のような映りだ。

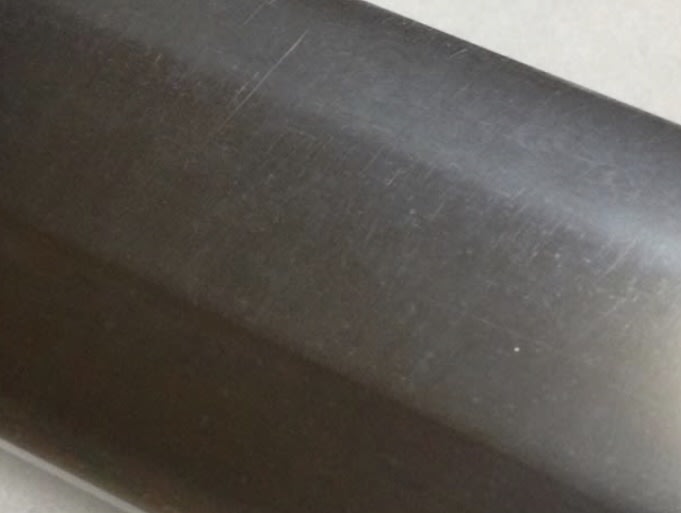

この別な刀も私が切り刃を付けた。

これもそう。この角度だと光の反射で

切り刃が見える。