娘夫婦は年末から高松へ行っていましたので、そこからの帰りに広島で途中下車。息子は他の予定で行かないと言っていましたので、私たち二人新山口から新幹線で広島へ。12時15分開場・13時開演でしたから、早めに広島へ着いてランチでも食べて行こうということにしました。

会場は「上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール)」。行ったことがない所ですので、少し早めに行き、そこの地下のレストランで食事をして開場まで待ちました。私は以前博多へ友人たちと「ライオンキング」を観に行ったことがありましたので、本物の感動を娘たちにも是非味わってほしいと考えての計画でした。

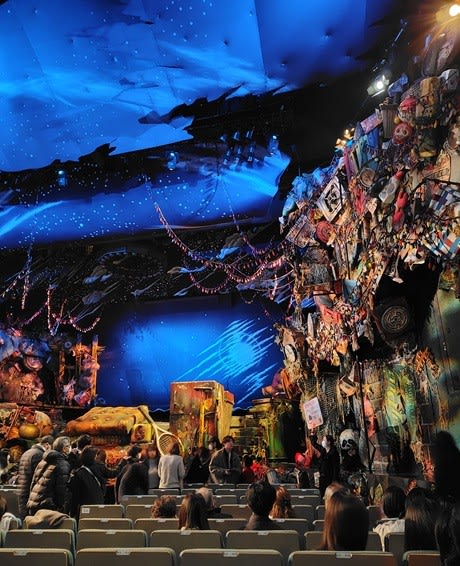

入場すると先ず館内や舞台の装飾の豪華さに驚きます。まるでクリスマスか何かのパーティーが今から始まるかのような別世界…。全席指定でしたので自分の席へ着くと、その場での館内の撮影は開演まではOKだということで…ほら、下のようにとってもキラキラして鮮やかでしたよ。

「いつか」じゃなく「今」。人生をゆるがす感動体験!人類必見。キャッツ

伝説のミュージカルが、新たな感動をひっさげて12年ぶりに広島へ!誰も見たことのない斬新な舞台と画期的な手法で、初演時には日本中に一大センセーションを巻き起こした「キャッツ」。日本の演劇界に革命をもたらし未来を切り開いた、まさに伝説の作品なのです。

現在まで日本各地でロングランを続け、通算公演回数は10000回、総入場者数は1000万人を超える驚異の記録を更新しています。(パンフレットより)

もしまだ観たことのない方は、是非一度くらいは体験されるといいかも。やはり演劇などの生の迫力というのはそれに触れてみないと分かりません。どんな分野であろうと終演後のアンコールの拍手が鳴りやまないというのはよくよく分かります。一度観たらこれは中毒になりそう…きっとまた観たくなりますもの。でも、昔はお金も時間もなく諦めていましたけど、今は時間はあってもお金の方が…。なんて言わずに、また機会があれば行きたいものです。だってもう後がないんですから…。(笑)

大都会に住んでおられる方は観たければ何度でも観られるのではと思いますが、田舎に住んでいると余ほどのことがなければその機会がないんですよ。子供のころは音楽や芸能へは縁がなく、大人になってからは観たいと思ってもせいぜいテレビで鑑賞するぐらい。宇部に結婚して来て、ここには県下に誇る渡辺翁記念会館という立派なホールがありますので、本物が観られるよと聞いていましたが、他所にもっといいホールが次々とできたりして徐々に廃れていき、来なくなりましたから。そう言えば娘が思い出したように、小学生のころ「おやこ劇場」というのがあって、よく連れて行ったもらってたよねと…。

そう言えばそうでしたね。田舎ではなかなか本物の芸術文化に触れる機会がないということで、毎月会費を積み立てて割安で結構有名な劇団や音楽家、バレー団などを呼んで年に何回かの公演を親子で観に行ってました。子供たちの情操教育のためにと言って…ずいぶん昔のことで、あれは今も続いているのかしら。あの頃は子供のためにと一生懸命で、私も会員になってお世話もしていましたけど…。

あら、調べてみるとありましたよ!今は名前もシステムも変わって…でも、子どもたちのための文化や芸術の体験という根幹はまだ同じのようですね。よかった、よかった!

終わって混雑したホールから外へ出ると、側を流れている川の風が冷たいこと!しかし、ミュージカルの熱気がまだ冷めない頬には却って気持ちが良かったですね。信号を待っていると面白い犬が…ちょこんと座って餌を待っているのがカワイイ!でも見たことのない犬やわと言うと…娘が〝ブルテリアよ〟と教えてくれました。