※2016年1月8日の記事です

お世話になります

2016年、皆様いかがスタートされましたでしょうか

2016年、皆様いかがスタートされましたでしょうか

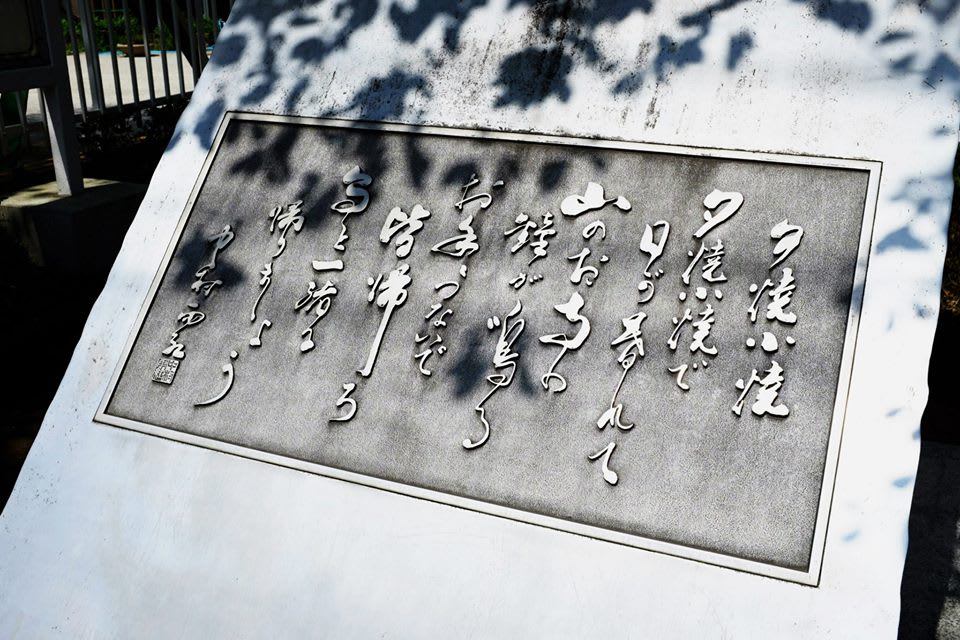

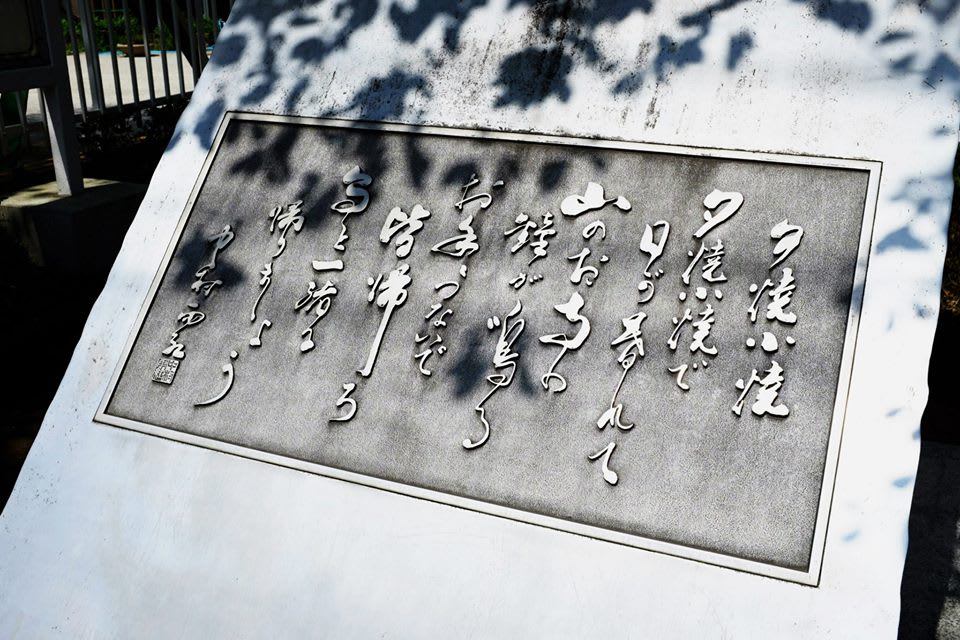

私は地元大阪・枚方の“山田神社”でおみくじをひき“小吉”でした

このみくじにあう人は、山を掘って、金を得るように

はじめは苦労があるが、後に幸せが来る

ただ神仏を信じ、心を尽くせばよい報いが訪れる

とありました 気に入ってます 地に足をつけて歩んで行こう、と

さて、今回のお題は新シリーズ、橋長的今月のニュースランキング!

まぁ、小ネタ集であります

■1位:初詣

■2位:塩梅論

■3位:荒川区

■4位:フィルターバブル

正月明けの金曜日に軽い話題、お時間のある時にでも眺めて頂ければ幸いです

■ ■ ■ ■ ■

■1位:初詣

「初詣は地元の氏神様にお参りするのが正しい」等々古くから伝わる慣習である

と勝手に思い込んでいませんか?

結論は

「初詣とは鉄道の誕生と深く関わりながら明治中期に成立した近代の新しい参詣スタイルである」

ということです

細かいルールにはこだわらず、鉄道を利用して郊外の社寺にお詣りし

結論は

「初詣とは鉄道の誕生と深く関わりながら明治中期に成立した近代の新しい参詣スタイルである」

ということです

細かいルールにはこだわらず、鉄道を利用して郊外の社寺にお詣りし

ついでに周辺をのんびりと散策することこそが、初詣本来の「正しい」あり方なのだった?そうです

「新橋横浜間の汽車ハ急行列車の分ハ平生ハ川崎駅へ停車せざれど、

「新橋横浜間の汽車ハ急行列車の分ハ平生ハ川崎駅へ停車せざれど、

昨日より三ヶ日ハ川崎大師へ初詣の人も多かるべきなれば、

夫等の便利のために特に停車せらるゝこととなりしとぞ」

(『東京日日新聞』1885年1月2日)

1872年、新橋~横浜間に日本最初の鉄道路線が開業し、その途中に川崎停車場が

1872年、新橋~横浜間に日本最初の鉄道路線が開業し、その途中に川崎停車場が

設けられたことによって、東京から鉄道を利用して川崎大師に参詣することが可能となったのです

江戸時代の社寺参詣には「いつ」「どこに」お詣りすべきかについて細かい決まりがありましたが、

江戸時代の社寺参詣には「いつ」「どこに」お詣りすべきかについて細かい決まりがありましたが、

明治中期になると、川崎大師は今日と同じように(縁日にも恵方にも関係なく)

毎年元日に参拝客がつめかけるようになり、それが「初詣」と称されるようになったようです

「川崎大師がちよツと汽車にも乗れぶらぶら歩きも出来のん気にして

「川崎大師がちよツと汽車にも乗れぶらぶら歩きも出来のん気にして

至極妙なりと参詣に出向きたるも多くありし」(『東京朝日新聞』1891年1月3日)

汽車に乗れて手軽に郊外散策を楽しめるという川崎大師の行楽的魅力にひきつけられた人々が、

汽車に乗れて手軽に郊外散策を楽しめるという川崎大師の行楽的魅力にひきつけられた人々が、

従来のルールを気にせずに正月休みに参詣につめかけるようになったのです

鉄道は多くの人々にとって、特別なハレの日にだけ利用できる乗り物でありました

つまり「汽車にも乗る」ことが、テーマパークのアトラクションにも匹敵するほどの

鉄道は多くの人々にとって、特別なハレの日にだけ利用できる乗り物でありました

つまり「汽車にも乗る」ことが、テーマパークのアトラクションにも匹敵するほどの

非日常的な魅力をもった時代だったのです

「此日ハ風もなくいと麗らかに大師河原の長堤景色最も好く

「此日ハ風もなくいと麗らかに大師河原の長堤景色最も好く

三四月の頃郊外漫歩の心地しけり」(『読売新聞』1893年1月3日)

さらに1899年に関東最初の電気鉄道である大師電鉄が

さらに1899年に関東最初の電気鉄道である大師電鉄が

川崎停車場近くの六郷橋と川崎大師のあいだに開業「汽車+電車」を一度にダブルで体験できることが

当時の人々にとってどれほど魅力的であったか、現代人には想像できませんが、

鉄道ファン的思考が初詣を一般的にしたのかも知れません

□ 詳しい情報は↓

初詣は新しい参詣スタイル!?――鉄道が生んだ伝統行事 - 平山昇(歴史学)

■2位:塩梅論

世界中で絶えない争い、それに対し、ヴォルテールの寛容論について見聞きすることが多い気がします

日本のカレー、日本のラーメン、日本の餃子、本来の発祥の地からすれば独特でホンモノではないかも知れません

でもそれぞれが良い塩梅で“日本の本物”になっています 日本の仏教もそういう塩梅ではないかと思います

日本人の、世界でも珍しい寛容な宗教観について現役の僧侶である「松山大耕」さんが日本の禅宗の教えとして伝えています

□ □ □ □ □

宗教の本質は盲目的に一つのモノを信じるコトではありません

□ 詳しい情報は↓

初詣は新しい参詣スタイル!?――鉄道が生んだ伝統行事 - 平山昇(歴史学)

■2位:塩梅論

世界中で絶えない争い、それに対し、ヴォルテールの寛容論について見聞きすることが多い気がします

日本のカレー、日本のラーメン、日本の餃子、本来の発祥の地からすれば独特でホンモノではないかも知れません

でもそれぞれが良い塩梅で“日本の本物”になっています 日本の仏教もそういう塩梅ではないかと思います

日本人の、世界でも珍しい寛容な宗教観について現役の僧侶である「松山大耕」さんが日本の禅宗の教えとして伝えています

□ □ □ □ □

宗教の本質は盲目的に一つのモノを信じるコトではありません

宗教の本質は安心感を与えることです

世界のそれぞれ皆さんが、感謝の気持ちをもって安心感を得て

世界のそれぞれ皆さんが、感謝の気持ちをもって安心感を得て

それぞれの人生を全うする、その助けを提供するのが宗教の役割です

安心感を感じる方法は一つではなくいろんなモノがあってはいいのだと思います

□ □ □ □ □

ぜひ 14分31秒の動画をご覧下さい ↓

https://www.youtube.com/watch?v=8mAPA3YKC_A

私が目にした記事↓

「日本はなぜ“宗教戦争”が起きないのか?

■3位:荒川区

此ノ工事ノ完成ニアタリ、多大ナル犠牲ト労役トヲ払イタル

我等ノ仲間ヲ記憶センカ為ニ

これは岩瀬水門のそばにある記念碑の言葉です

後世の街の安全と平和の為に格闘した約20年の記録が残されているそうです

この岩瀬水門は関東大震災でも無傷でその中心的役割を担った土木技師が青山士(あきら)氏でした

日本人で唯一、パナマ運河の建築工事に携わった技術者です

太平洋戦争でパナマ運河への攻撃が計画された時、軍から青山氏に情報提供を求められました

その時

「私は造ることは知っているが、壊し方は知らない」と、これを突っぱねたそうです

芯の通ったこの頑固さがこの大事業を成し遂げたのです

大事業?

荒川区に荒川は流れていません

荒川区に現在流れているのは隅田川です

暴れ川と呼ばれた荒川の治水対策として荒川放水路(人工河川)を造るという大事業であったのです

そして荒川が隅田川となり、新たな人口河川が荒川となったのです

□「東京23話」 山内マリコ 著 より

■4位:フィルターバブル

新聞やテレビだけでニュースを見ている人は、その新聞やテレビによって情報に偏りがある

それを補うのがネットからの情報で、それを加味し真実を知るべきなんだ、と思っている方は多いかと思います

私も基本そんなイメージを持っていますので、AMラジオ(TVはあまり見てません)や

安心感を感じる方法は一つではなくいろんなモノがあってはいいのだと思います

□ □ □ □ □

ぜひ 14分31秒の動画をご覧下さい ↓

https://www.youtube.com/watch?v=8mAPA3YKC_A

私が目にした記事↓

「日本はなぜ“宗教戦争”が起きないのか?

■3位:荒川区

此ノ工事ノ完成ニアタリ、多大ナル犠牲ト労役トヲ払イタル

我等ノ仲間ヲ記憶センカ為ニ

これは岩瀬水門のそばにある記念碑の言葉です

後世の街の安全と平和の為に格闘した約20年の記録が残されているそうです

この岩瀬水門は関東大震災でも無傷でその中心的役割を担った土木技師が青山士(あきら)氏でした

日本人で唯一、パナマ運河の建築工事に携わった技術者です

太平洋戦争でパナマ運河への攻撃が計画された時、軍から青山氏に情報提供を求められました

その時

「私は造ることは知っているが、壊し方は知らない」と、これを突っぱねたそうです

芯の通ったこの頑固さがこの大事業を成し遂げたのです

大事業?

荒川区に荒川は流れていません

荒川区に現在流れているのは隅田川です

暴れ川と呼ばれた荒川の治水対策として荒川放水路(人工河川)を造るという大事業であったのです

そして荒川が隅田川となり、新たな人口河川が荒川となったのです

□「東京23話」 山内マリコ 著 より

|

東京23話 (一般書) |

| 山内 マリコ | |

| ポプラ社 |

■4位:フィルターバブル

新聞やテレビだけでニュースを見ている人は、その新聞やテレビによって情報に偏りがある

それを補うのがネットからの情報で、それを加味し真実を知るべきなんだ、と思っている方は多いかと思います

私も基本そんなイメージを持っていますので、AMラジオ(TVはあまり見てません)や

海外発のニュースなんかも参考にしています

一方ネットで気になるコトは

一度検索したワードに関するコトが画面の端に現れる

Facebookで同じ趣味の人を勝手に紹介してくる

アマゾンからのお勧め商品!すごく興味があるが大半はすでに持っている

など枚挙にいとまがありません

独自に検索して調べたつもりでも、自分好みの情報だけが集まっている?

一方ネットで気になるコトは

一度検索したワードに関するコトが画面の端に現れる

Facebookで同じ趣味の人を勝手に紹介してくる

アマゾンからのお勧め商品!すごく興味があるが大半はすでに持っている

など枚挙にいとまがありません

独自に検索して調べたつもりでも、自分好みの情報だけが集まっている?

自分の意見や好み、その逆のコトも検索し、「自分のネット環境にバランスをもたらす」工夫が必要でかも知れません

複雑に入り組んだ現在社会、油断はならない、ですね

□フィルターバブルとは

フィルターに囲まれた世界を意味する表現。イーライ・パリサー(Eli Pariser)が用いた語。

複雑に入り組んだ現在社会、油断はならない、ですね

□フィルターバブルとは

フィルターに囲まれた世界を意味する表現。イーライ・パリサー(Eli Pariser)が用いた語。

検索エンジンの検索結果がユーザー個々の嗜好で変化するフィルター機能によって、

一方的な見地に立った情報しか手に入らなくなることを例えたもの。

検索エンジンの中に含まれるフィルター機能によって、その人の過去の検索履歴などから

個人に最適化した情報が手に入りやすくなる。

一方で、自分の知らないことや反対意見などが検索結果として生じにくくなるため

フィルターの強度によっては、ユーザーが操られてしまう懸念がある。

実用日本語表現辞典より

■ ■ ■ ■ ■

ということでした

元旦は「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」を観ました

賛否両論ありますが、その世界観が好きなモノ(私)にとっては楽しめました

May the Force be with you.

すっかり老けたレイア姫がレイに言うこのセリフを聞いてグッときました

「フォースとともにあらんことを」

八百万の神に守られ(る気持ちで)、自ら歩いていくことが大切だと思っています

スター・ウォーズの世界は

実用日本語表現辞典より

■ ■ ■ ■ ■

ということでした

元旦は「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」を観ました

賛否両論ありますが、その世界観が好きなモノ(私)にとっては楽しめました

May the Force be with you.

すっかり老けたレイア姫がレイに言うこのセリフを聞いてグッときました

「フォースとともにあらんことを」

八百万の神に守られ(る気持ちで)、自ら歩いていくことが大切だと思っています

スター・ウォーズの世界は

「フォースにバランスをもたらすもの」を求めるコトから始まりました(EP1)

解決できるヒーローを求める、ということは

解決できるヒーローを求める、ということは

各個人の責任を放棄することに通じるのではないか、なんて思います

「フォースにバランスをもたらすものを他に求める」

「フォースにバランスをもたらすものを他に求める」

よりも

「ええ塩梅でフォースを持ってると信じて生きろ、自分で」

の方がしっくりくる、と愚考する次第です

ではまた

ではまた