このところのネットにおけるゲームに関してのホットエントリーにカプコンの稲船敬二さんが中心に居る。

○カプコン稲船敬二氏、海外、海外問題

――――――――――――――――――――――――――――――

―

カプコン稲船敬二、ここ最近の海外発言まとめ(はちま起稿)

EEE 稲船氏、日本のゲーム産業はゾンビのよう

http://2hoursuspense.blog93.fc2.com/blog-entry-355.html

まだ私のコメント(日本のゲーム産業は終わった)を撤回するつもりはありません。私は真実を言ったに過ぎません。そして日本のゲーム産業が終わったのは真実です。市場は死んでしまった。死んでしまったが今は死の先にあります。今、日本のゲーム市場はゾンビ化しているのです。

多くの人々が80年代や90年代の、日本のテレビゲーム黄金期の夢に未だに生きているからです。そういった日本のクリエーターが日本のゲーム市場は死んだということを認めない限り、欧米の開発者たちに席巻されてしまうでしょう。そういった認識が無しでは、日本のゲーム産業は二度と自分の力では復活できないでしょう。

日本ではみんなが『レッドデッドリデンプション』について語り合っています。そして「もしあれだけ開発にかける予算が沢山あったら、凄いゲームが作れる」とか言います。しかしそれは言い訳に過ぎません。ユニークなアイデアが無いからです…テレビゲームはすべてアイデアとコンセプトにかかっているのです。お金だけがあっても何も出来ません。

同じことが経営にも当てはまります。経営者は産業を育てるためにリスクを取らなければいけないのに、誰も責任を取らず、誰も日本のゲーム産業が欧米の後塵を拝し、私たちが立ち上がって日本のゲーム産業のために何かすべきだということを認めていません。だから状況はますます悪くなっています。

カプコン・稲船氏、ロンドンで吠える「日本の連中は自分達の問題を認めようとしない!」

http://www.videogamer.com/news/inafune_japanese_devs_wont_admit_theres_a_problem.html

日本のクリエイター連中が目を覚まして欲しくて苦言を呈した

しかし、昨年から状況に全く変化が無く私は依然として悲観的である

(日本の)業界の多くの連中は未だに80~90年代の栄光を引きずっていて

問題があることを認めようとしない。国内市場を見てみると、縮小している

我々は欧米市場に後れを取っていることに気づくことが非常に重要なんだ

謙虚になって何が起こってるか学習せよ。さもなければ日本市場は完全に消滅してしまう、残念だが

いくつかのパブリッシャーが欧米のディベロッパーを買収し始めた

しかし彼らと適切に共同で作業しないければ、

ただゲームを依頼して、完成品に名前を載せただけのものになる、そんなのは上手くいかないだろ

(上記リンクより孫引用)

――――――――――――――――――――――――――――――

こういった発言を海外メディアで繰り広げて、国内のコアユーザーから怒りや嘲笑を買っている稲船さん。しかしながら稲船さんは別段特殊なことを言っているようには思えません。

○日本市場の相対的な衰退

―

市場動向-個人投資家の皆様へ(カプコンIR情報)

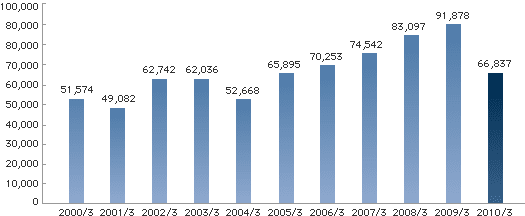

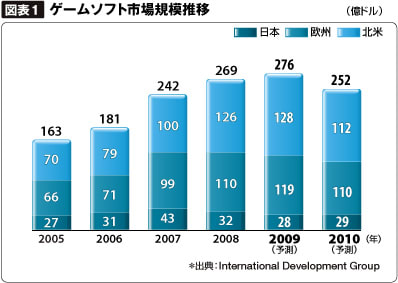

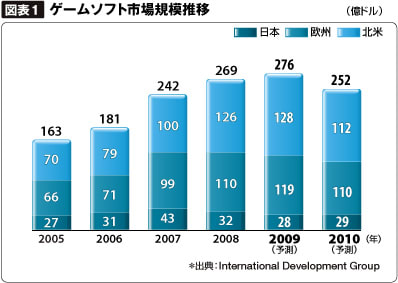

稲船さんのカプコンが個人投資家向けに公開しているIR情報の中に近年のゲーム業界の分かりやすい棒グラフが掲載されています。世界規模のゲーム市場は2005年から2010年(予想)で100億ドル近く拡大している一方で、日本市場は05年実績で27億ドルですが横ばいで10年予測でも29億ドルと横ばいです。

そして05年時点では日本市場は対欧州比でおおよそ2分の1、対北米比でもおよそ2分の1であったのに対して、10年予測では大まかに言ってそれぞれの市場比で4分の1にまで世界市場における日本市場の存在感は後退しています。5年間で成長した海外市場に比べて、日本市場がほぼ拡大しなかったため、このようなことになってしまっています。

この時点で、欧米市場が拡大したことはわかります。でもそれと海外向けにゲームソフトを何故ゲームを作らなくてはいけなくなるのか。

○ゲーム開発費の高騰

―

テレビゲームの開発費(GEIMIN.NET)

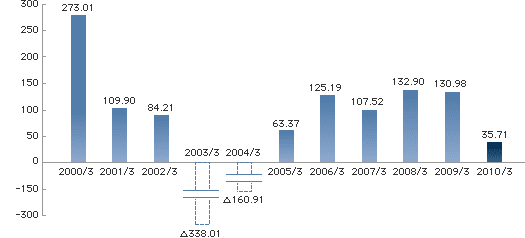

こちらのサイトにゲーム開発費の推移が掲載されています。初出はCESA(社団法人コンピュ-タエンタ-テインメント協会)。

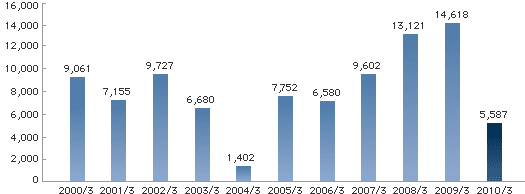

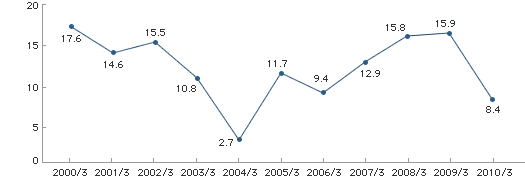

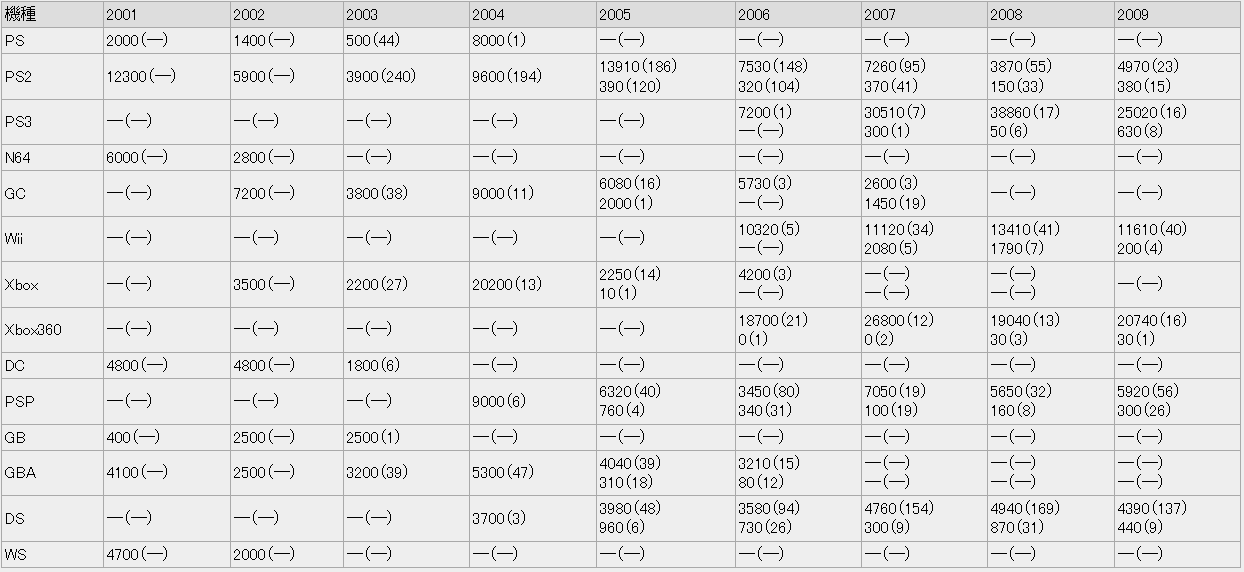

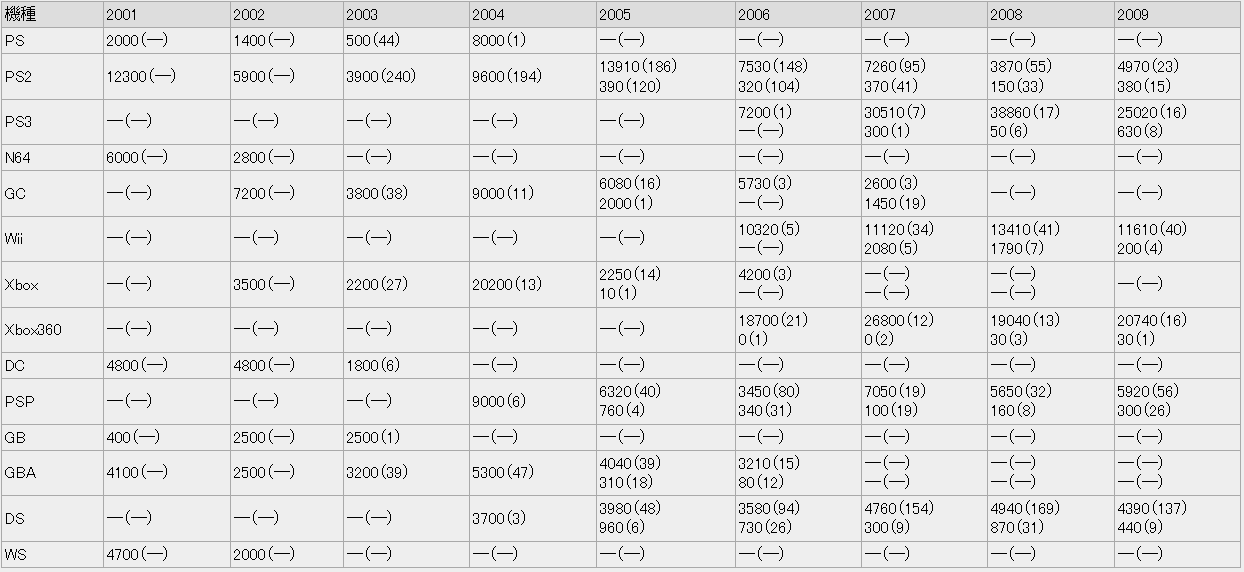

PS時代はMAXで平均8000万であったのに対して、PS2やXbox時代になると平均でそれぞれ1億3900万、2億0200万の年が見られるなど平均開発費がざっくり言って倍近くになっていることが分かります。これが現世代機になると、PS3とXbox360それぞれで3億8860万、2億6800万円とさらに開発費が高騰してしまっています。そしてこれがあくまで調査に協力したり推測であったりするタイトルの”平均”であることに留意が必要です。

1タイトルのコストが莫大になり、開発期間がかかっては全てを国内で回収するのは困難に近くなります。結果として海外市場を視野に入れたゲーム開発が自然と求められてきます。ただこれはカプコンのように比較的体力のある、海外市場でもそれなりの存在感があるような会社でなければ難しいことだと思います。何しろお金が無いことも問題ですが、基礎開発部分へのお金や人材をつぎ込む必要があるからです。

昔みたいにバカスカミリオンタイトルが出ていた時代ならいざ知らず、任天堂タイトルやスクウェアエニックスの一部のタイトル以外は国内ではミリオンタイトルが出にくい状況で、10万本にも届かないタイトルも少なくない今の日本市場では国内向けに以前と同じように開発するお金もないですし、何より技術の部分が大きく遅れを取っちゃってる。

○日本のゲーム業界の技術的衰退

日本のゲームが海外を席巻していたのは今や昔。任天堂タイトルや一部を除き、海外市場では受け入れられていません。その理由には嗜好の違い、得意ジャンルの違い、そして技術力の差が上げられます。これは現行機からではなく、PS2、Xbox後期から顕著になり始めていた問題です。

日本の開発者の多くは4年生大学学部卒若しくは専門学校卒です。ところが海外の開発者の多くは有名大学の理工系大学院出身者が多くを占めます。別に高学歴だから面白いゲームが作れるというのではなく、基礎研究などの分野においてこの差が顕著になってきていると思われているのです。

ただちょっとこの部分の資料が見つからなかったので、ここら辺は妄想とお考えください。

○結局は

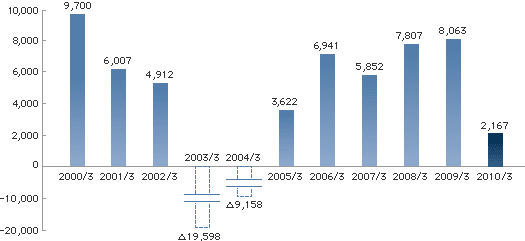

結局は日本でゲームが売れなくなっているというのが大きいのだと思います。売れなくなったというのは言い過ぎですが、コストが急上昇している一方で、世界的に見た場合相対的に売り上げが減少していることが、国内メーカーを含めた日本市場軽視に繋がっているのだと考えられます。しかもゲームが売れているとは言っても任天堂などの一部のタイトルに限られているからです。

だから当然の帰結として、稲船さんなどは海外市場の重要性を説き、日本の開発者に向けて警告を発し続けているのだと思います。ただ一方で、海外向けのタイトルばかりを開発していると、だいぶ改善されたとはいえ未だに海外タイトルの市場規模が諸外国と比べて小さい日本市場ではゲーム離れに繋がる可能性すらあります。稲船さんの考えは一般企業では普通ですが、ゲーム業界で見てみると少し一足飛びに過ぎます。

○日本国内向けの取り組み

稲船さんが海外を目指せ!海外向けでなければいけない!といっている一方で、カプコンなどには事業規模で及ばないアトラスやフロムソフトウェア、ガストなどは国内に特化したゲームデザインでミニマムにゲームを仕上げ、国内でもそれなりの売り上げを残すようになってきています。

必ずしも大きな規模でゲームを作らず、ゲーム自体の設計をミニマムにし、国内向けのゲーム内容に特化して製作しても、国内だけで利益が出るような作り方になってきています。確かにふんだんにお金をかけた海外の大作ソフトには技術的にも売り上げ的にも遠く及びませんが、それでも国内向けなりの魅力があります。

またPS3、PSPの国内でのプレゼンスの向上で、そういった国内向けのソフトの売り上げも確固たるものになってきています(Ex;『龍が如く』シリーズや『アトリエ』シリーズなどが代表的。PSPは好調だが、『モンハン』だけだと批判もされますが、ミリオン・ハーフミリオンクラスは確かにそうですが10万本クラスからのスマッシュヒットにはPSPソフトが姿を見せます。

昨年海外で評価されたソフトのほとんど、アトラスの『ペルソナ4』やSCEとフロムソフトウェアの『デモンズソウル』など、が基本的に国内向けにデザインされたゲームでした。(これに売り上げが伴うようになれば、今の状況も良い方向に変わるやも知れません。)

言っては何ですが、要は身の丈にあった開発を日本の中堅メーカーはするようになっています。目指すところがまったく違うのでそういった企業に、開発者に海外を目指せ!欧米向のゲームを開発しろ!目覚めろ、日本の開発者!などといくら言っても、言われたほうは「はっ?」です。かみ合うわけはありません。

基礎技術の蓄積が進まないなど、海外との技術格差は広がるばかりですが、リーマンショック以降ゴージャスなゲームを作っていた海外メーカーの多くは大幅な赤字を計上し、世界最大手のサードパーティであるEAも高額開発費のピークは過ぎたとの見解を述べたりしています。

○結論

前述の通り、基本的にカプコンの稲船さんは間違っことは言っていません。全体の市場のうち、大きい方の市場を狙わないと駄目だと言っているだけです。でもそれは単純で、極端です。日本のゲームの市場規模は相対的に低下しただけで、横ばいです。ましてや無くなってなどいない。そして現在のところカプコン、稲船さんの目標は成功しているとは言いがたい。そこに多くの人が違和感を持ったため、波紋を呼んだのだと思います。

海外市場も大事ですが、国内をおろそかにするべきではないということです。海外向けにマスを狙うゲームと国内市場のニッチを狙うゲームでは同じゲームでもまったく異なることなるはずです。それぞれの市場に、目的に見合ったゲームを作れば良いだけの話しだと思うんですが、やっぱり極端に言うことで影響力を狙ったのかもしれません。

個人的にはPS3やXbox360がWiiを蹴散らしてくれることがゲーム業界全体の為だと思うんですが。PS3がPS2並に普及すれば、『ヱヴァンゲリヲン』のHDゲーム(否パチンコシミュレーションゲーム!)が出るのになぁ…