梅雨入りがまだない近畿地方、晴れ渡った日に訪れた「大和文華館」、

名残のササユリが門前に一輪のみ咲き、終わりを告げ、バトンタッチは

「紫陽花」へと、季節の移り変わりを教えてくれました。

⇒

⇒

本館前まで行きつくのに汗が出るほどで、ほんとに夏色です。

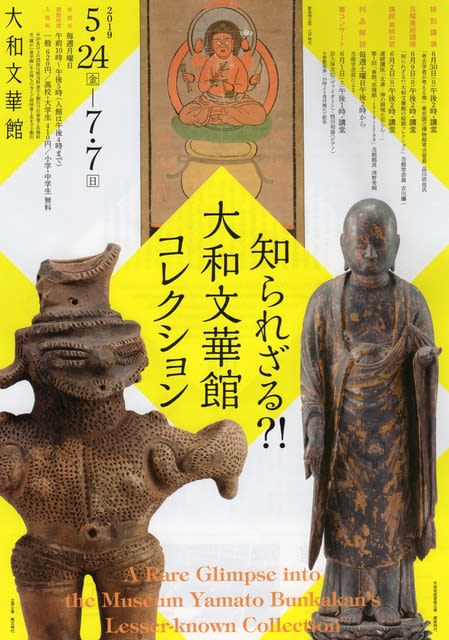

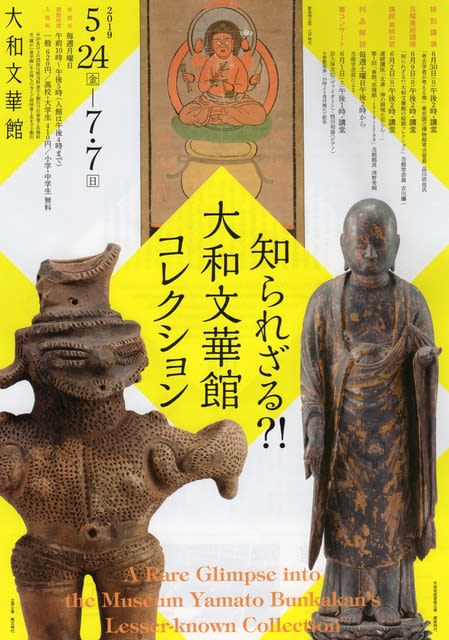

7月7日まで「知られざる?大和文華館コレクション」展が開催中です。

大和文華館は来年で開館60周年を迎えます。

美術史家であった初代館長・矢代幸雄により〝日本やアジアの美術史の

流れが分かる美術館を”とバランス良く集められたコレクション、

現在は2000件にまで達しており、日頃展示されない考古学遺物や

絵画作品に日の目が当たる企画です。

なお初出展は2件、40年ぶりや十数年ぶりも数点ありました。

土偶、埴輪や土器が展示された本館内、考古学博物館では目にしますが、

美術館でお目にかかるとは?。

この企画者である古川攝一学芸員に説明をしていただけました。

ここでは土偶や埴輪は彫刻に、土器は日本陶器に分類されており、日本

美術史における縄文・弥生・古墳時代の文化史の違いと、中国や朝鮮を

通じて渡ってきた文化が日本で花開いた一端を窺い知ることが出来ました。

またこのように展示すれば重要文化財へ指定されることもあるのかもと。

力が入っていたマニ教の六道図、それとも・・・数年先が楽しみに。

展示品数は約50件で、重要文化財は古墳時代の埴輪像2件で、

【日本考古】、【東洋考古】と【絵画・彫刻】の三部構成で、

改元の典拠となった万葉集巻5(江戸時代1643年の版本)も参考出展。

後ろ4行からで、梅の花だけでなく、次ページでいろいろな花の名前が

出てくるのですよと

【日本考古】

4.土偶立像 秋田県出土 縄文晩期(紀元前1000~400年)

土偶は殆どが女性、お産の大事さと豊かさを表すのでしょうか。

遮光器土偶の後の時代で、 体中点々の刺突紋や顔には化粧か

入れ墨、首や肩の部分には赤い絵の具が残っており、背中には

「6」字形の模様が表され、愛らしい姿に見とれます。

5.縄文大壺 新潟県 加曾利E式 縄文中期

火焔式土器で、炎の大切さ、非対称な文様は美意識の多様性を表す?

縄状にして積み上げて壁は厚く、焼成温度は900℃まで酸化焼成

8.弥生壺 弥生時代

9.土師器大壺 古墳時代

ロクロが使用され、壁が薄くなるが、まだ900℃で焼く

10.埴輪鷹狩男子像 群馬県出土 古墳時代 重要文化財

冠を被り、髪を美豆良に結い、玉を連ねた髪結びで目鼻立ちの整った

容姿が可愛い。両腕には籠手を付け、左手には嘴の鋭い鷹がとまる。

大腿部が異様に膨らみ当時の造形感覚を推し量るが先の台座は欠ける。

埴輪鷹狩男子像 重文

埴輪鷹狩男子像 重文

11.埴輪 男子立像 茨城県出土 古墳時代 重要文化財

つばの部分に斜め格子文様のある兜、美豆良の髪は肩まで・・・

頬の部分の赤身、口の周りの黒味など服の白の蛇の目模様など

彩色がのこり、下半身の造形的不均衡が何とも言えぬ造形感覚だ。

男子立像 重要文化財

男子立像 重要文化財

13.出土刀装具 10点 古墳時代

15.翡翠勾玉 5点 古墳時代

16.須恵器提瓶 古墳時代

竃で焼くことで1200-1300℃の還元焼成が出来、自然釉も登場

21.三尊塼仏 大阪大平寺 奈良時代前期

寺の壁に飾られ、金箔が残るものもあり、華やかであったのでは

【東洋考古】お墓から出土した物品

24.灰陶加彩鴟鴞尊 中国・前漢

ミミズクは繁栄と再生、リアリズム

28.灰陶加彩誕馬 中国・南北朝 財産を表す

29.灰陶加彩駱駝 中国・南北朝 財産を表す 15年ぶりの展示

31.塑像武人俑 中国・唐 足元の鬼を踏みつける姿

台の横に穴があり、11番の埴輪の台にも穴が開き同じ用い?

33.塑像武人俑 アスターナ出土 大谷探検隊 中国・唐

かわいらしさが・・・

34.犬塑像 中国・唐末期 15年ぶりの展示

猟犬で西洋犬でシルクロード由来か、

次世代の大和文華館のアイドルに???、肌が痛んでいる。

38.飛天文軒平瓦断片 5点 慶州・興輪寺、普門寺出土 統一新羅

かわいらしい飛天が、精度の高い技術が使われている

【絵画・彫刻】

42.六道図 中国・元

当初は仏教画と思われていたが、2006年の泉武夫の論文より日本でも

数点しか確認されない数少ないマニ教画と2008年に判明した。

マニ教とは、ササン朝ペルシャのマニ(210-275年頃)を開祖とし、

ユダヤ教・ゾロアスター教・キリスト教・グノーシス主義などの流れを

汲む宗教で、二宗三際を基本とする。ゾロアスター教の二元論と宇宙は

三際、つまり初際、中際と後際になり回帰し、694年に中国に布教され、

老子化胡経として広まったが、一度は禁教となったが、元時代に復活、

再び禁教となり、現存しないとされる。

『大和文華』121号(マニ教絵画特輯)によれば、マニ教は本来折衷主義的な

宗教であり、マニ教絵画を制作した絵師たちも、寧波仏画と共通する図像や

表現を用いていることが指摘され、赤い縁取りの白い衣がマニ僧の特徴とされる

左右の袖での上下に四角の中に顔が現れ、藤田美術館や山梨・栖雲寺所蔵の

『虚空蔵菩薩像」にも同様なものが確認される。と

47.木造地蔵菩薩立像 鎌倉時代 (パンフレットの右下の像)

截金を用いられており、おでこが広い形で下から見上げることを考慮されたか

48.六字経曼荼羅図 南北朝

51.愛染明王図 大津絵 江戸中期

愛らしさと稚拙さが同居する(パンフレット中央上のもの)

52.雷図 大津絵 江戸後期 初めての展示

53.涅槃図 道益画 江戸後期 木版筆彩、庶民に普及してきた

54.日蓮上人涅槃図 江戸後期 木版彩色 庶民に普及してきた

55.大峰山全図 江戸後期 初めての出典

なかなか面白い企画で、二回伺いました。

名残のササユリが門前に一輪のみ咲き、終わりを告げ、バトンタッチは

「紫陽花」へと、季節の移り変わりを教えてくれました。

⇒

⇒

本館前まで行きつくのに汗が出るほどで、ほんとに夏色です。

7月7日まで「知られざる?大和文華館コレクション」展が開催中です。

大和文華館は来年で開館60周年を迎えます。

美術史家であった初代館長・矢代幸雄により〝日本やアジアの美術史の

流れが分かる美術館を”とバランス良く集められたコレクション、

現在は2000件にまで達しており、日頃展示されない考古学遺物や

絵画作品に日の目が当たる企画です。

なお初出展は2件、40年ぶりや十数年ぶりも数点ありました。

土偶、埴輪や土器が展示された本館内、考古学博物館では目にしますが、

美術館でお目にかかるとは?。

この企画者である古川攝一学芸員に説明をしていただけました。

ここでは土偶や埴輪は彫刻に、土器は日本陶器に分類されており、日本

美術史における縄文・弥生・古墳時代の文化史の違いと、中国や朝鮮を

通じて渡ってきた文化が日本で花開いた一端を窺い知ることが出来ました。

またこのように展示すれば重要文化財へ指定されることもあるのかもと。

力が入っていたマニ教の六道図、それとも・・・数年先が楽しみに。

展示品数は約50件で、重要文化財は古墳時代の埴輪像2件で、

【日本考古】、【東洋考古】と【絵画・彫刻】の三部構成で、

改元の典拠となった万葉集巻5(江戸時代1643年の版本)も参考出展。

後ろ4行からで、梅の花だけでなく、次ページでいろいろな花の名前が

出てくるのですよと

【日本考古】

4.土偶立像 秋田県出土 縄文晩期(紀元前1000~400年)

土偶は殆どが女性、お産の大事さと豊かさを表すのでしょうか。

遮光器土偶の後の時代で、 体中点々の刺突紋や顔には化粧か

入れ墨、首や肩の部分には赤い絵の具が残っており、背中には

「6」字形の模様が表され、愛らしい姿に見とれます。

5.縄文大壺 新潟県 加曾利E式 縄文中期

火焔式土器で、炎の大切さ、非対称な文様は美意識の多様性を表す?

縄状にして積み上げて壁は厚く、焼成温度は900℃まで酸化焼成

8.弥生壺 弥生時代

9.土師器大壺 古墳時代

ロクロが使用され、壁が薄くなるが、まだ900℃で焼く

10.埴輪鷹狩男子像 群馬県出土 古墳時代 重要文化財

冠を被り、髪を美豆良に結い、玉を連ねた髪結びで目鼻立ちの整った

容姿が可愛い。両腕には籠手を付け、左手には嘴の鋭い鷹がとまる。

大腿部が異様に膨らみ当時の造形感覚を推し量るが先の台座は欠ける。

埴輪鷹狩男子像 重文

埴輪鷹狩男子像 重文11.埴輪 男子立像 茨城県出土 古墳時代 重要文化財

つばの部分に斜め格子文様のある兜、美豆良の髪は肩まで・・・

頬の部分の赤身、口の周りの黒味など服の白の蛇の目模様など

彩色がのこり、下半身の造形的不均衡が何とも言えぬ造形感覚だ。

男子立像 重要文化財

男子立像 重要文化財13.出土刀装具 10点 古墳時代

15.翡翠勾玉 5点 古墳時代

16.須恵器提瓶 古墳時代

竃で焼くことで1200-1300℃の還元焼成が出来、自然釉も登場

21.三尊塼仏 大阪大平寺 奈良時代前期

寺の壁に飾られ、金箔が残るものもあり、華やかであったのでは

【東洋考古】お墓から出土した物品

24.灰陶加彩鴟鴞尊 中国・前漢

ミミズクは繁栄と再生、リアリズム

28.灰陶加彩誕馬 中国・南北朝 財産を表す

29.灰陶加彩駱駝 中国・南北朝 財産を表す 15年ぶりの展示

31.塑像武人俑 中国・唐 足元の鬼を踏みつける姿

台の横に穴があり、11番の埴輪の台にも穴が開き同じ用い?

33.塑像武人俑 アスターナ出土 大谷探検隊 中国・唐

かわいらしさが・・・

34.犬塑像 中国・唐末期 15年ぶりの展示

猟犬で西洋犬でシルクロード由来か、

次世代の大和文華館のアイドルに???、肌が痛んでいる。

38.飛天文軒平瓦断片 5点 慶州・興輪寺、普門寺出土 統一新羅

かわいらしい飛天が、精度の高い技術が使われている

【絵画・彫刻】

42.六道図 中国・元

当初は仏教画と思われていたが、2006年の泉武夫の論文より日本でも

数点しか確認されない数少ないマニ教画と2008年に判明した。

マニ教とは、ササン朝ペルシャのマニ(210-275年頃)を開祖とし、

ユダヤ教・ゾロアスター教・キリスト教・グノーシス主義などの流れを

汲む宗教で、二宗三際を基本とする。ゾロアスター教の二元論と宇宙は

三際、つまり初際、中際と後際になり回帰し、694年に中国に布教され、

老子化胡経として広まったが、一度は禁教となったが、元時代に復活、

再び禁教となり、現存しないとされる。

『大和文華』121号(マニ教絵画特輯)によれば、マニ教は本来折衷主義的な

宗教であり、マニ教絵画を制作した絵師たちも、寧波仏画と共通する図像や

表現を用いていることが指摘され、赤い縁取りの白い衣がマニ僧の特徴とされる

左右の袖での上下に四角の中に顔が現れ、藤田美術館や山梨・栖雲寺所蔵の

『虚空蔵菩薩像」にも同様なものが確認される。と

47.木造地蔵菩薩立像 鎌倉時代 (パンフレットの右下の像)

截金を用いられており、おでこが広い形で下から見上げることを考慮されたか

48.六字経曼荼羅図 南北朝

51.愛染明王図 大津絵 江戸中期

愛らしさと稚拙さが同居する(パンフレット中央上のもの)

52.雷図 大津絵 江戸後期 初めての展示

53.涅槃図 道益画 江戸後期 木版筆彩、庶民に普及してきた

54.日蓮上人涅槃図 江戸後期 木版彩色 庶民に普及してきた

55.大峰山全図 江戸後期 初めての出典

なかなか面白い企画で、二回伺いました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます