七曲坂の話を3話でしておりましたが、続きです。

今は、殆ど通る人はいないでしょう。

こんな感じの坂です。

そして境内へと入る出入り口です。

境内側からは・・・

最古の参道から上がったところに鳥居があります。

ここから現在の左宮右宮別宮までは、かなり距離があり不自然に思います。

古代には、ここに社(やしろ)があるのが理にかなっていると思いませんか?

ここには博物館があり、御神馬の馬小屋があります。

御神馬は伊達家が準備したものですから、江戸時代以前にはありません。

注目する場所は、この裏にある小高い丘です。

鳥居をくぐって右側にあります。

実は友人からこの場所を聞きました。どの文献から知ったのかまだ聞いていませんが、先に現場を見に行きました。

今まで気付かずにいたのが恥ずかしい位です。

この丘には石碑がありました。どうやら明治天皇が東北巡行の際にここから松島を眺め「またとない景色だ」と申され、この丘を「萬多奈能岡」と刻まれた石碑があります。

確かに、現在は樹木が生長し建造物で見えにくいのですが、塩竈神社では一番高い位置のように思います。

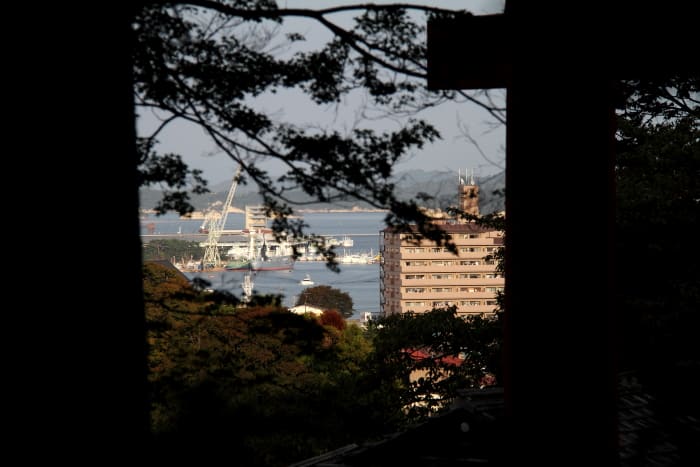

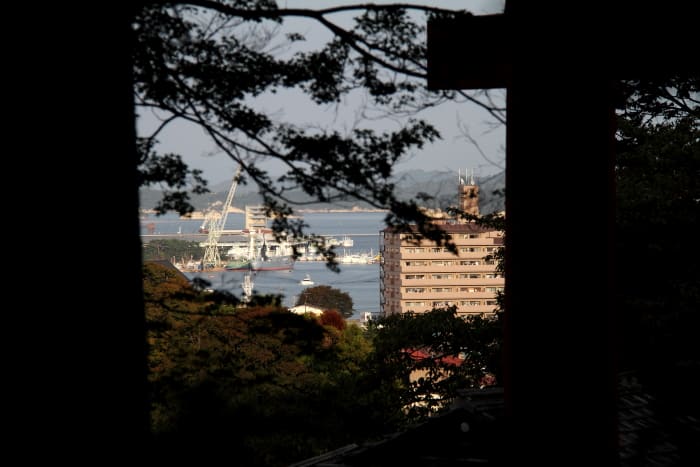

この通りです。

高い場所には古墳があったりその上には神社が出来たりしていることは、良くあることですね。

私の興味はこちらの方ですね。

もう一つの石碑がありました。

塩竈神社と刻まれています。

元々はここに祀られていたのではないかと想像してしまいます。

塩竈神社と刻まれた石碑は他に無いように思いますが? まぁ石碑は大正3年のものですがね。

これはコンクリートですが、一対になっています。何があったのでしょう。

ここはこれからも調べる価値がありそうです。 きっと縄文からの神が祀られていたのでは?

ここが一番古い入口だったのです。

今は、殆ど通る人はいないでしょう。

こんな感じの坂です。

そして境内へと入る出入り口です。

境内側からは・・・

最古の参道から上がったところに鳥居があります。

ここから現在の左宮右宮別宮までは、かなり距離があり不自然に思います。

古代には、ここに社(やしろ)があるのが理にかなっていると思いませんか?

ここには博物館があり、御神馬の馬小屋があります。

御神馬は伊達家が準備したものですから、江戸時代以前にはありません。

注目する場所は、この裏にある小高い丘です。

鳥居をくぐって右側にあります。

実は友人からこの場所を聞きました。どの文献から知ったのかまだ聞いていませんが、先に現場を見に行きました。

今まで気付かずにいたのが恥ずかしい位です。

この丘には石碑がありました。どうやら明治天皇が東北巡行の際にここから松島を眺め「またとない景色だ」と申され、この丘を「萬多奈能岡」と刻まれた石碑があります。

確かに、現在は樹木が生長し建造物で見えにくいのですが、塩竈神社では一番高い位置のように思います。

この通りです。

高い場所には古墳があったりその上には神社が出来たりしていることは、良くあることですね。

私の興味はこちらの方ですね。

もう一つの石碑がありました。

塩竈神社と刻まれています。

元々はここに祀られていたのではないかと想像してしまいます。

塩竈神社と刻まれた石碑は他に無いように思いますが? まぁ石碑は大正3年のものですがね。

これはコンクリートですが、一対になっています。何があったのでしょう。

ここはこれからも調べる価値がありそうです。 きっと縄文からの神が祀られていたのでは?

ここが一番古い入口だったのです。

ひ~さんの

調査が待たれます

考古学の学者も昔の神主も、多くの歴史家も想像でしか語ることが出来ません。

・・・・そうだったのでしょう。

としか結論付けられません。

言えるのは、大和朝廷が出来る前・・・文字も無かった時代にここには何らかの神が祀られていたのだと思います。

趣味の領域で考える人々は、自分の理論で考えますが難しいですね。

ご存知の通り、古代の神様は同一神とか××天皇を意味していたりとか、 答えが多すぎます。

神社を三社写真を撮って来ましたが、一社は名前は式内社で歴史的にも立派な神社なのですが、色々祟りのあった神社で今は参拝者の影もなく気味が悪かったです。

後程UPします 。

木々の間から見える塩竈港と、ひーさんが言うように神社境内で高い位置にあるのに、人目を避けられる。ですが、碑があって、何か妙な感じがしたものです。

萬多奈能岡は、小学校高学年には「謎解き」にはぴったりでした。

「萬→万。多→多い」と解釈して、「塩竈神社の財宝の隠し場所」との結論。

「掘ったらおもせんでねべか」となりましたが、やはり怖くなる訳です。

初詣の混雑を避けるのに、「七曲り」は最適でした。一度雪の中を丹治さんたちと初詣。七曲り途中で「八甲田山」のテーマ音楽を鼻歌にしておりました丹治先生でした。

あそこは自分でも、以前より気になっておりました。変な形をした場所には違いないのです。

ひーさんの推論。なるほどです。

私も時間があれば探しに行きたいです。

でも、もしかしたら、都合悪いから取り除かれたのかも。

恐いですね。もしかするとあの辺りを支配していた豪族のお墓かも知れませんよ。

明治天皇が眺めた景色ならもっと観光スポットになってもおかしくないのですが、 特別入口も無く何故ひっそりしているのでしょう。

不思議の一つでもあります。

取り払われた物は何なんでしょう?

友人が宮司に聞くと迷惑そうな顔をされたとも聞きます。

私はここに秘密があると思います。

七曲坂しか無かった頃、現在の神社の位置は不自然です。

現在の所に創建した頃、表坂が出来たのではないかと考えます。

もう少し調べないとわかりませんがね。

この丘への標識は無かったように思います。

後で境内図に表記しているか前の記事を見てみます。

ナガスネ彦の石碑は隠されましたかね?

またいって見ますよ。

何かを隠していますね。

利府と言う地名は国府から来ているとのことですが、もしかして離府から来ているのかも。

古代の横穴墓が集中しているのも、昔は奥羽の中心地の一つだったのは間違いないと思います。

そして円仁の言われも多い・・・・。

菅谷不動尊と塩釜神社を直線で結び延長すると、金華山、山寺をも結ぶレイラインが完成すると聞いたことがありますが、利府を絡めて塩釜神社を考えると何か出てきそうな気がします。

ではでは。