■信楽庭と哲学に再訪をちかう

こんなWeblogを運営している北大路機関ですので寺社仏閣を単純に珍重するのではなく、散策を通じ社会の形成や哲学への影響などから現実の問題を考える視座を探したい。

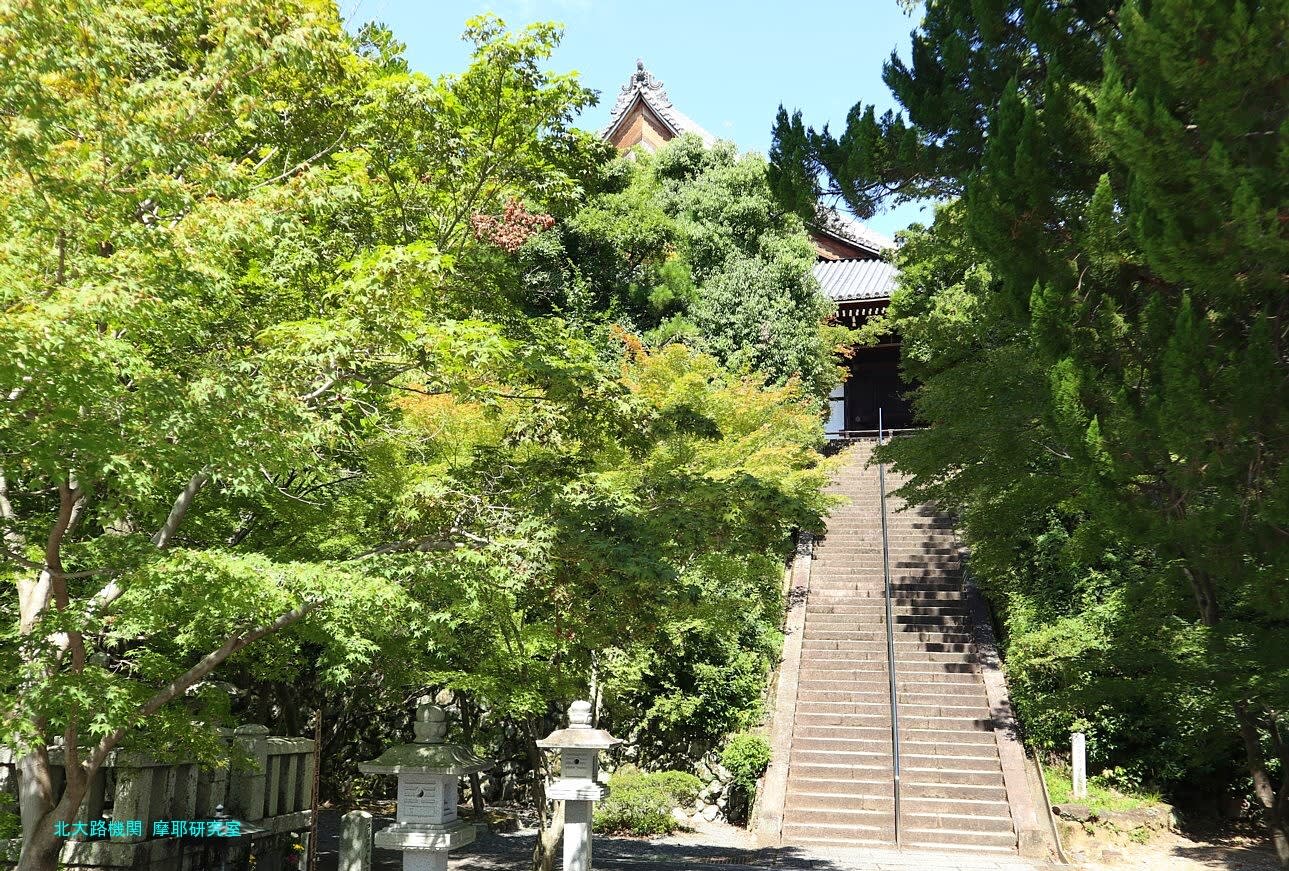

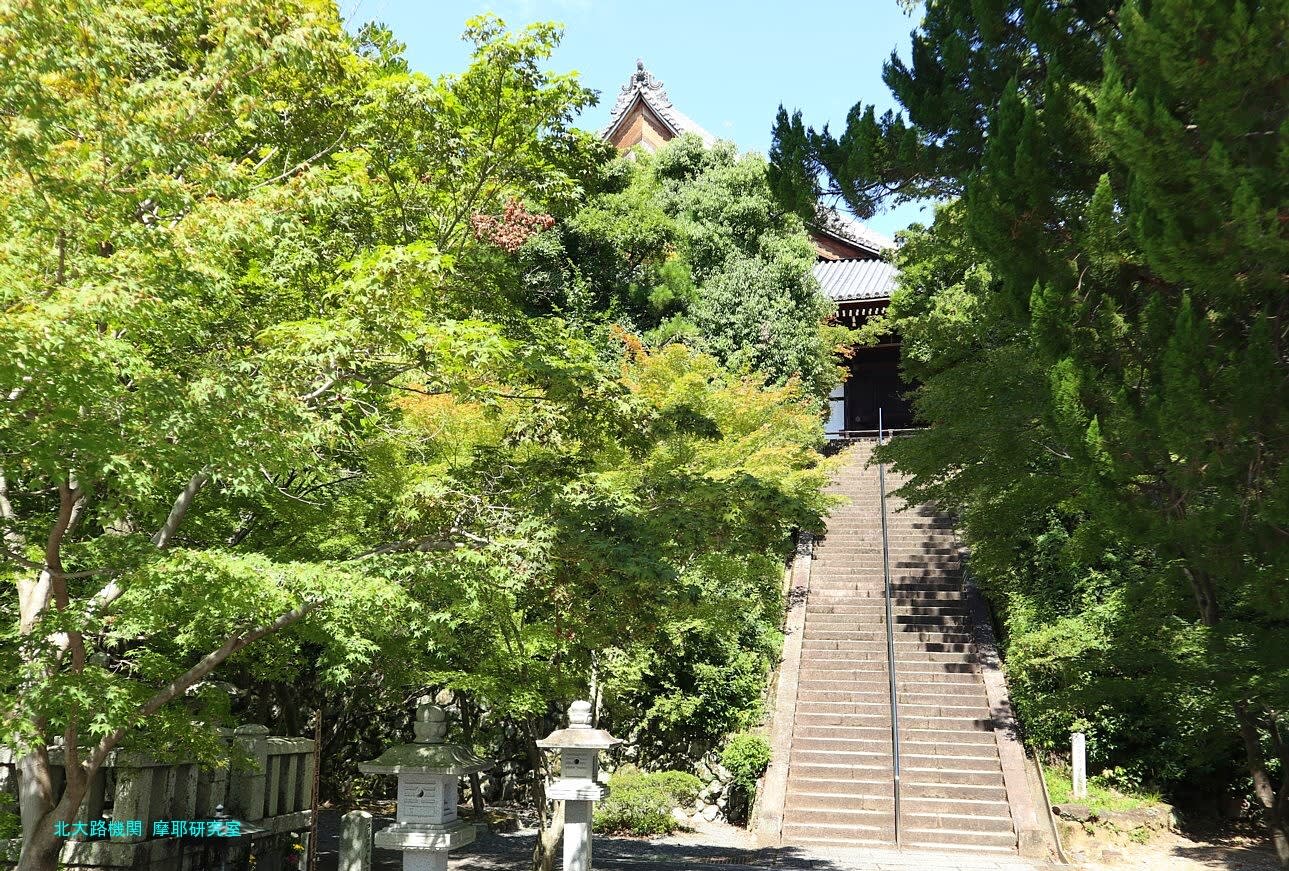

御影堂は宝暦4年こと西暦1754年再建、光明寺は応仁の乱などの戦乱に巻き込まれていて、阿弥陀堂は寛政11年こと西暦1799年再建、実のところここは祈りの場という意味での聖地であり、堂宇は繰り返し再建を重ねている。兵火と戦乱と失火と法難と。

嘉禄の法難。法然の逝去を受け浄土宗勢力を一掃するべく比叡山の天台宗宗徒が行った総攻撃です。歴史というものをある程度は理解しなければ今の道理や制度と価値観や公序の原点を汲み取り、流れを読むことは出来ないものですが、やはり現代人には難しい。

念仏三昧院、実はこの時までここ光明寺は念仏三昧院と呼ばれていまして、それは念仏という浄土宗の在り方をここで法然さんが初めて示した故なのですが、この時法然さんを荼毘に付した際に雲から陽光が差したことを受け、光明寺、と寺号が改められたという。

四条天皇、寺号を改めるよう勧めたのは時の四条天皇でして、その際に“光明寺”と記した扁額、天皇さんが大書した勅額を下賜しています。歴史を見れば、天台宗というのはなんであんなに攻撃的なのだろう、だから何故かわたしは未だ延暦寺に行ったことがない。

求道者としての姿勢への共感、今の視点から考えることは簡単ではないのですが国家宗教であった当時の仏教において、民衆は民草という、放置していても生えてくるような扱いにあって、しかし異常気象に飢饉と疾病流行という救いようのない状態に曝されていた。

粟生、長岡京市粟生西条ノ内にあります寺院は、開山前を思い浮かべますと、いまではのどかな田園風景という情景が広がっていますが、落ち着いて考えますと長岡京が何故廃都となったのかを考えれば相次ぐ洪水で官庁街が被災したという歴史、安全な地ではない。

長岡京市が現在ののどかな住宅街と大学が並び洛西の安穏を湛えるに至ったのはそうとうな財投によるインフラ整備があった為で、その概念すらない平安朝末期の時代というのは、救いとは何か、を考える前に一日とひと月を生きることが大変な時代でもあった。

求道者への理解と共感はこうした下地があったのだ、と考える。不思議なもので、現代において宗教と政治というものは、勿論宗教系の大学に進むとか大学で神学科や宗教専攻を履修するならば別なのですが、憲法や社会学の範疇では同床異夢となった可能性が。

宗教と民衆や政治の距離感は、社会学と憲法や政治学といった教養とともに見る場合、その学問体系の成立体系が日本と西洋史、まあ西洋史も一括して扱う事は例外が多すぎるのだけれど、日欧の背景をあまり考慮せず学問として内部化しているような印象があるのだ。

0と1のデジタルな二進法の時代、物事を幅広く理解するために現代はあまりに考え方や理解を簡略化し過ぎて、知ったふりをする範疇を無理してグローバルな範囲まで広げ過ぎているのかな、堂宇を見上げるたびによくこの頃そうした考えを持つようになりまして。

法然さんは自ら寺院を拓くことは無かった、けれども浄土宗の拠り所として無数の堂宇が後に開かれた、それは社会保障や身分保障という概念さえない中世の時代に人々が、精神はもちろん社会的に互助自衛するためであった、すると現代では、難しいことを考える。

信楽庭、しがらきにわではなくしんぎょうてい、と読むのですが秋の紅葉季節には寺院は有料拝観となり、この日公開されていない庭園も特別公開されるという。少々難しいことを考えてしまいましたが、その思想の探索は改めて紅葉の季節に深めたいものです。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

こんなWeblogを運営している北大路機関ですので寺社仏閣を単純に珍重するのではなく、散策を通じ社会の形成や哲学への影響などから現実の問題を考える視座を探したい。

御影堂は宝暦4年こと西暦1754年再建、光明寺は応仁の乱などの戦乱に巻き込まれていて、阿弥陀堂は寛政11年こと西暦1799年再建、実のところここは祈りの場という意味での聖地であり、堂宇は繰り返し再建を重ねている。兵火と戦乱と失火と法難と。

嘉禄の法難。法然の逝去を受け浄土宗勢力を一掃するべく比叡山の天台宗宗徒が行った総攻撃です。歴史というものをある程度は理解しなければ今の道理や制度と価値観や公序の原点を汲み取り、流れを読むことは出来ないものですが、やはり現代人には難しい。

念仏三昧院、実はこの時までここ光明寺は念仏三昧院と呼ばれていまして、それは念仏という浄土宗の在り方をここで法然さんが初めて示した故なのですが、この時法然さんを荼毘に付した際に雲から陽光が差したことを受け、光明寺、と寺号が改められたという。

四条天皇、寺号を改めるよう勧めたのは時の四条天皇でして、その際に“光明寺”と記した扁額、天皇さんが大書した勅額を下賜しています。歴史を見れば、天台宗というのはなんであんなに攻撃的なのだろう、だから何故かわたしは未だ延暦寺に行ったことがない。

求道者としての姿勢への共感、今の視点から考えることは簡単ではないのですが国家宗教であった当時の仏教において、民衆は民草という、放置していても生えてくるような扱いにあって、しかし異常気象に飢饉と疾病流行という救いようのない状態に曝されていた。

粟生、長岡京市粟生西条ノ内にあります寺院は、開山前を思い浮かべますと、いまではのどかな田園風景という情景が広がっていますが、落ち着いて考えますと長岡京が何故廃都となったのかを考えれば相次ぐ洪水で官庁街が被災したという歴史、安全な地ではない。

長岡京市が現在ののどかな住宅街と大学が並び洛西の安穏を湛えるに至ったのはそうとうな財投によるインフラ整備があった為で、その概念すらない平安朝末期の時代というのは、救いとは何か、を考える前に一日とひと月を生きることが大変な時代でもあった。

求道者への理解と共感はこうした下地があったのだ、と考える。不思議なもので、現代において宗教と政治というものは、勿論宗教系の大学に進むとか大学で神学科や宗教専攻を履修するならば別なのですが、憲法や社会学の範疇では同床異夢となった可能性が。

宗教と民衆や政治の距離感は、社会学と憲法や政治学といった教養とともに見る場合、その学問体系の成立体系が日本と西洋史、まあ西洋史も一括して扱う事は例外が多すぎるのだけれど、日欧の背景をあまり考慮せず学問として内部化しているような印象があるのだ。

0と1のデジタルな二進法の時代、物事を幅広く理解するために現代はあまりに考え方や理解を簡略化し過ぎて、知ったふりをする範疇を無理してグローバルな範囲まで広げ過ぎているのかな、堂宇を見上げるたびによくこの頃そうした考えを持つようになりまして。

法然さんは自ら寺院を拓くことは無かった、けれども浄土宗の拠り所として無数の堂宇が後に開かれた、それは社会保障や身分保障という概念さえない中世の時代に人々が、精神はもちろん社会的に互助自衛するためであった、すると現代では、難しいことを考える。

信楽庭、しがらきにわではなくしんぎょうてい、と読むのですが秋の紅葉季節には寺院は有料拝観となり、この日公開されていない庭園も特別公開されるという。少々難しいことを考えてしまいましたが、その思想の探索は改めて紅葉の季節に深めたいものです。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)