■防衛フォーラム

写真をアリもので誤魔化していますがヨーロッパや南米の話題などを。

スペイン海軍はAV-8ハリアー攻撃機後継としてのF-35B戦闘機取得計画を停止したとのこと。これは取得費用と維持費などのプロジェクトコストが非常に高額であり、スペイン海軍の装備調達計画では不可能であると判断された為ですが、スペイン海軍はデダロ、プリンシペアストゥリアス、ファンカルロス一世を運用してきました。

ハリアー母艦、ファンカルロス一世は強襲揚陸艦であるとともに、ハリアー運用能力を有していますが、これは同時に空対空戦闘能力を持つ艦隊航空能力を喪失することを意味しますが、スペイン海軍は現在、イージス艦を運用しており、海軍ではこれに加えて固定翼無人機を艦載機として艦上運用を行う方針で調整しているもよう。

ファンカルロス一世は、2010年に完成した全通飛行甲板型強襲揚陸艦で満載排水量は27079t、全長は230mと護衛艦ひゅうが型よりも大型となっています。艦載機としてNH-90多用途ヘリコプターやCH-47輸送ヘリコプター12機に加え、ハリアー攻撃機10機を搭載、准同型艦としてオーストラリア海軍のキャンベラ級などが運用中です。

■

ブラジル海軍はイギリス海軍退役揚陸艦ブルワークを取得するべく要員を派遣します。東京に親善訪問した事で有名となりましたイギリス海軍のコマンドー母艦アルビオン級ですが、2025年3月までに2隻全てが退役しています。ブラジル海軍では2隻を取得し、うち1隻を部品取りとしたうえで、1隻を運用することがねらい。

ブルワークは計画では2026年10月にブラジル海軍にて再就役する計画ですが、9月にブラジル海軍よりイギリスへ回航要員を派遣する計画で、ブラジル海軍ではイギリス海軍コマンドー空母アルビオンを2018年に取得し空母アトランティコとして再就役させています。奇遇にもブラジルでイギリス揚陸艦3隻が揃う事となるもよう。

アルビオン級コマンドー母艦はドック型揚陸艦構造を採用し、基準排水量14600t、満載排水慮18500t、ウェルドックを有しており、艦内は車両レーンを含めて揚陸用車両を揚陸順に配置し550m分の車両を縦列駐車することが可能となり、チャレンジャー2主力戦車も積載可能、飛行甲板はCH-47輸送ヘリコプターの発着能力を有しています。

■

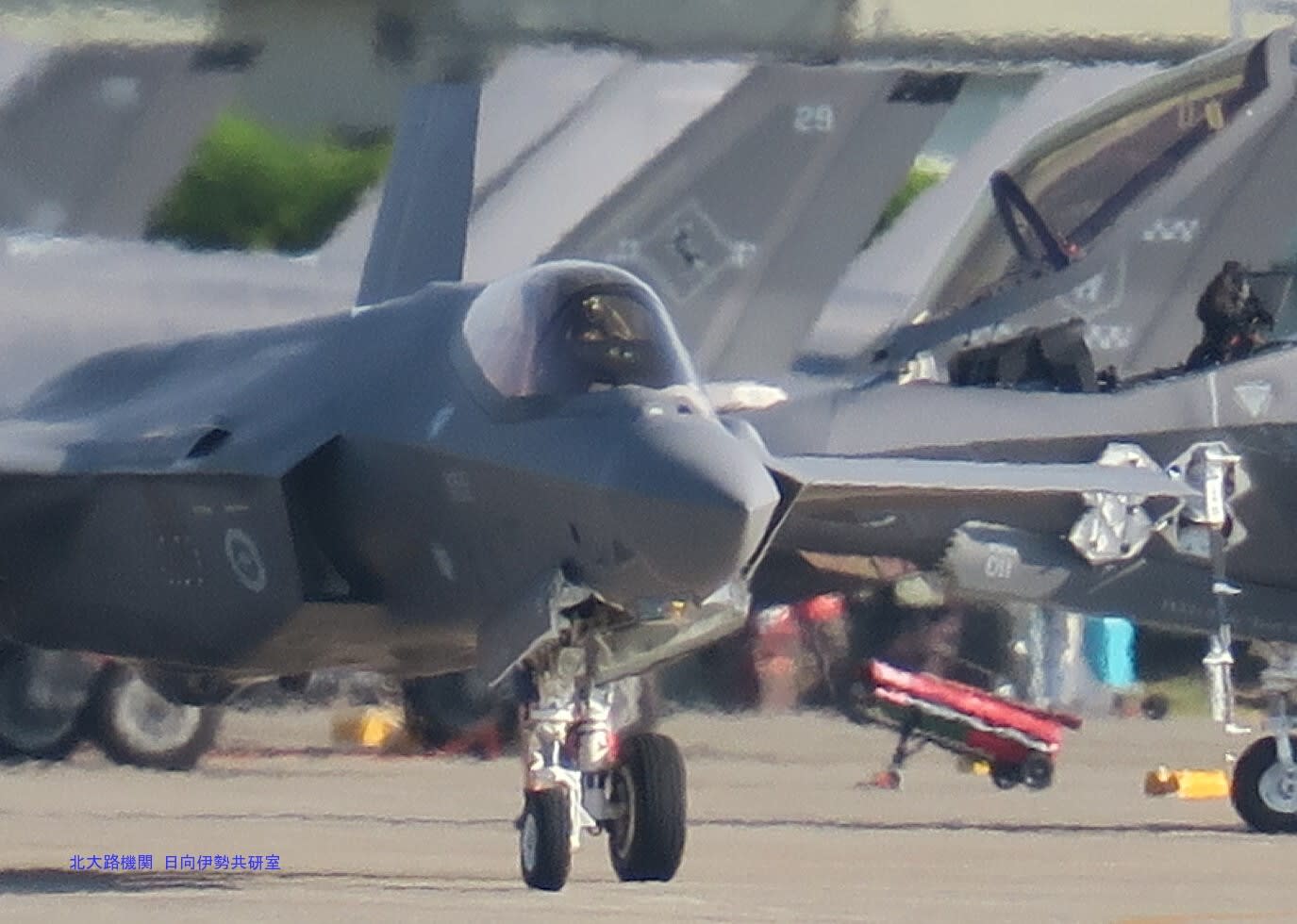

イギリス海軍のF-35B戦闘機が鹿児島空港に緊急着陸する事案が8月10日、発生しました。これは韓国に訓練展開したF-35B戦闘機がエンジントラブルを発生させ、1132時、鹿児島県霧島市の鹿児島空港に緊急着陸したという。国土交通省鹿児島空港事務所によると1115時に神戸航空交通局へエマージェンシーを宣言していたという。

鹿児島空港は安全のため、1138時より滑走路を閉鎖しましたが、着陸によるほかの民工壁への影響などが及ばないと判断されたことから1200時、安全確認を完了し滑走路閉鎖を解除したとのこと。これにより旅客機などが滑走路を使用できなくなり、旅客機3便に最大25分間の遅延が発生したとのこと。横須賀入港のプリンスオブウェールズ艦載機だ。

鹿児島空港近くにはF-35Bの配備が開始された宮崎県の新田原基地があり、またF-35B運用経験が長い第一海兵航空団の岩国航空基地、同じ鹿児島県には海兵隊機が訓練しようすることもある鹿屋航空基地がありますが、イギリス海軍ではイギリス本土から予備部品や整備要員を回航させ、修理の上で飛行させ帰国させる方針とのこと。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

写真をアリもので誤魔化していますがヨーロッパや南米の話題などを。

スペイン海軍はAV-8ハリアー攻撃機後継としてのF-35B戦闘機取得計画を停止したとのこと。これは取得費用と維持費などのプロジェクトコストが非常に高額であり、スペイン海軍の装備調達計画では不可能であると判断された為ですが、スペイン海軍はデダロ、プリンシペアストゥリアス、ファンカルロス一世を運用してきました。

ハリアー母艦、ファンカルロス一世は強襲揚陸艦であるとともに、ハリアー運用能力を有していますが、これは同時に空対空戦闘能力を持つ艦隊航空能力を喪失することを意味しますが、スペイン海軍は現在、イージス艦を運用しており、海軍ではこれに加えて固定翼無人機を艦載機として艦上運用を行う方針で調整しているもよう。

ファンカルロス一世は、2010年に完成した全通飛行甲板型強襲揚陸艦で満載排水量は27079t、全長は230mと護衛艦ひゅうが型よりも大型となっています。艦載機としてNH-90多用途ヘリコプターやCH-47輸送ヘリコプター12機に加え、ハリアー攻撃機10機を搭載、准同型艦としてオーストラリア海軍のキャンベラ級などが運用中です。

■

ブラジル海軍はイギリス海軍退役揚陸艦ブルワークを取得するべく要員を派遣します。東京に親善訪問した事で有名となりましたイギリス海軍のコマンドー母艦アルビオン級ですが、2025年3月までに2隻全てが退役しています。ブラジル海軍では2隻を取得し、うち1隻を部品取りとしたうえで、1隻を運用することがねらい。

ブルワークは計画では2026年10月にブラジル海軍にて再就役する計画ですが、9月にブラジル海軍よりイギリスへ回航要員を派遣する計画で、ブラジル海軍ではイギリス海軍コマンドー空母アルビオンを2018年に取得し空母アトランティコとして再就役させています。奇遇にもブラジルでイギリス揚陸艦3隻が揃う事となるもよう。

アルビオン級コマンドー母艦はドック型揚陸艦構造を採用し、基準排水量14600t、満載排水慮18500t、ウェルドックを有しており、艦内は車両レーンを含めて揚陸用車両を揚陸順に配置し550m分の車両を縦列駐車することが可能となり、チャレンジャー2主力戦車も積載可能、飛行甲板はCH-47輸送ヘリコプターの発着能力を有しています。

■

イギリス海軍のF-35B戦闘機が鹿児島空港に緊急着陸する事案が8月10日、発生しました。これは韓国に訓練展開したF-35B戦闘機がエンジントラブルを発生させ、1132時、鹿児島県霧島市の鹿児島空港に緊急着陸したという。国土交通省鹿児島空港事務所によると1115時に神戸航空交通局へエマージェンシーを宣言していたという。

鹿児島空港は安全のため、1138時より滑走路を閉鎖しましたが、着陸によるほかの民工壁への影響などが及ばないと判断されたことから1200時、安全確認を完了し滑走路閉鎖を解除したとのこと。これにより旅客機などが滑走路を使用できなくなり、旅客機3便に最大25分間の遅延が発生したとのこと。横須賀入港のプリンスオブウェールズ艦載機だ。

鹿児島空港近くにはF-35Bの配備が開始された宮崎県の新田原基地があり、またF-35B運用経験が長い第一海兵航空団の岩国航空基地、同じ鹿児島県には海兵隊機が訓練しようすることもある鹿屋航空基地がありますが、イギリス海軍ではイギリス本土から予備部品や整備要員を回航させ、修理の上で飛行させ帰国させる方針とのこと。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)