先週の日曜日京都で町屋発ほんまもん初削り会が行われた。

大阪の工藤さんが、現場での実践砥ぎを披露されたので、紹介したい。

1)先ず、作業場周辺の入念な掃除。削り材はもちろん、

作業台も濡れタオルできちんと拭きあげる。

手入れの行き届いた道具類。ホコリと人だかりができるのを嫌って材料共々

すぐに布でおおい隠される。

2)電気鉋を使っての下削り。刃はかなり薄くしか出ていない

3)台直し鉋の刃砥ぎ:キングハイパー♯1000に軽く刃を当ててみて、

砥石の当たり具合をチェックする。刃巾一杯に砥石が当たるように

砥面を修正。

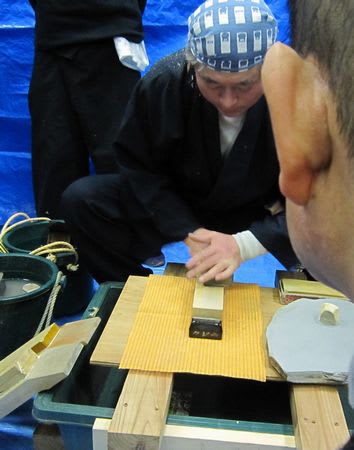

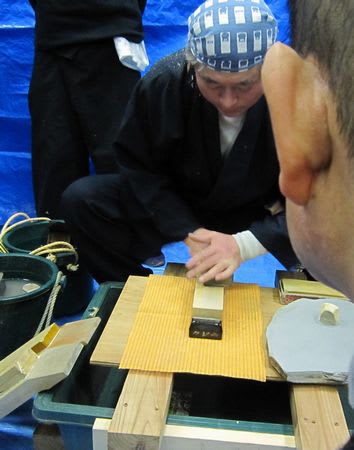

中砥の修正:金剛砥石で全体的に平らに修正しているところ。

金剛砥石の先を使い、部分修正。この場合砥面の真ん中が高く、刃の両端が砥石に

当たっていなかったので、真ん中を低く修正している。

4)刃に砥面が合えば、10~20往復ほどで、刃返りがうっすらと出るので、

次ぎにエビの♯10000に当てる。♯1000の時と同様に、刃巾全体に砥石が当たるように

砥面を修正する。

5)刃と砥面が合えば、やはり同様に10往復程で砥ぎ終わらす。

他の工程でも言えることだが、必ず刃先に力を入れて研ぐことが

重要なポイントであることを、強調されていた。

どんな砥石でも力を抜いて研ぐことはしないそうだ。

6)天然仕上げ砥での砥ぎ:やはり砥面の修正から始める。砥面直しは

キングの♯800使用。

砥汁は一度水で洗い流し、天井名倉砥で面直しする。

刃の表側から研ぎ始める。20~30往復させて

次ぎにここで初めて刃裏の砥ぎ5~10往復程。

7)そうすると、刃の表側に刃返りが出る。刃表の砥ぎを

もう一度行うと、表側にある刃返りがいい感じに砥面を荒らしてくれて

最初に研いだ時の2,3倍の砥汁が出る。この砥汁を出す為に、

ここまで裏は一切触らない。

8)最後に裏を5.6回こすって研ぎあがり。

仕上げ砥で研ぎあがった直後の砥汁の様子。下半分を表砥ぎに使い、

上半分を裏砥ぎに使う。

9)下端の台直し:台直し鉋の片側の下端に5厘ほどのしゃくりが入れてあり、

刃がどの位置を削っているか見やすいようにしてある。

10)耳の調整:刃を出した時に押さえ溝部分に切刃が乗らない様、

印を付けて、耳をすりおろす。

ダイヤモンド砥石では上滑りして安定しないので、金剛砥石を使用。

11)耳部の面取り:耳をすりおろしただけでは、押さえ溝を削っていってしまうので

キングの♯800で裏側に軽く面を取ってやる。

12)台直しの刃砥ぎと同様に中砥から仕上げ砥まで砥石を当て、

最後はやはり裏で研ぎ終わり。

エビ♯10000での研ぎ終わり状態。

13)いよいよ材の削り。「この節だらけの5寸角が仕上げられてはじめて道具の

砥ぎ、調整が出来る。」と言われるだけあって、大工仕事の基本の全てが凝縮

されている。

電気鉋をかけてから数時間が経過していたので、節の部分が少し盛り上がって

いるので先ずその部分だけを重点的に下慣らしする。

次ぎに上のほうから様子を見ながら、2尺長ずつくらい送り鉋で下仕上げし、

その後、端から端まで通して削る送り鉋で出来上がり。

大阪の工藤さんが、現場での実践砥ぎを披露されたので、紹介したい。

1)先ず、作業場周辺の入念な掃除。削り材はもちろん、

作業台も濡れタオルできちんと拭きあげる。

手入れの行き届いた道具類。ホコリと人だかりができるのを嫌って材料共々

すぐに布でおおい隠される。

2)電気鉋を使っての下削り。刃はかなり薄くしか出ていない

3)台直し鉋の刃砥ぎ:キングハイパー♯1000に軽く刃を当ててみて、

砥石の当たり具合をチェックする。刃巾一杯に砥石が当たるように

砥面を修正。

中砥の修正:金剛砥石で全体的に平らに修正しているところ。

金剛砥石の先を使い、部分修正。この場合砥面の真ん中が高く、刃の両端が砥石に

当たっていなかったので、真ん中を低く修正している。

4)刃に砥面が合えば、10~20往復ほどで、刃返りがうっすらと出るので、

次ぎにエビの♯10000に当てる。♯1000の時と同様に、刃巾全体に砥石が当たるように

砥面を修正する。

5)刃と砥面が合えば、やはり同様に10往復程で砥ぎ終わらす。

他の工程でも言えることだが、必ず刃先に力を入れて研ぐことが

重要なポイントであることを、強調されていた。

どんな砥石でも力を抜いて研ぐことはしないそうだ。

6)天然仕上げ砥での砥ぎ:やはり砥面の修正から始める。砥面直しは

キングの♯800使用。

砥汁は一度水で洗い流し、天井名倉砥で面直しする。

刃の表側から研ぎ始める。20~30往復させて

次ぎにここで初めて刃裏の砥ぎ5~10往復程。

7)そうすると、刃の表側に刃返りが出る。刃表の砥ぎを

もう一度行うと、表側にある刃返りがいい感じに砥面を荒らしてくれて

最初に研いだ時の2,3倍の砥汁が出る。この砥汁を出す為に、

ここまで裏は一切触らない。

8)最後に裏を5.6回こすって研ぎあがり。

仕上げ砥で研ぎあがった直後の砥汁の様子。下半分を表砥ぎに使い、

上半分を裏砥ぎに使う。

9)下端の台直し:台直し鉋の片側の下端に5厘ほどのしゃくりが入れてあり、

刃がどの位置を削っているか見やすいようにしてある。

10)耳の調整:刃を出した時に押さえ溝部分に切刃が乗らない様、

印を付けて、耳をすりおろす。

ダイヤモンド砥石では上滑りして安定しないので、金剛砥石を使用。

11)耳部の面取り:耳をすりおろしただけでは、押さえ溝を削っていってしまうので

キングの♯800で裏側に軽く面を取ってやる。

12)台直しの刃砥ぎと同様に中砥から仕上げ砥まで砥石を当て、

最後はやはり裏で研ぎ終わり。

エビ♯10000での研ぎ終わり状態。

13)いよいよ材の削り。「この節だらけの5寸角が仕上げられてはじめて道具の

砥ぎ、調整が出来る。」と言われるだけあって、大工仕事の基本の全てが凝縮

されている。

電気鉋をかけてから数時間が経過していたので、節の部分が少し盛り上がって

いるので先ずその部分だけを重点的に下慣らしする。

次ぎに上のほうから様子を見ながら、2尺長ずつくらい送り鉋で下仕上げし、

その後、端から端まで通して削る送り鉋で出来上がり。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます