そろそろ、ふじの咲く丘も最盛期に入っている筈と思って

藤岡に向かった。コロナ自粛は承知していたか、ここは

みらい館などの施設・売店・即売所・イベントが閉鎖位と

思っていた。

ところが、r-13とR-254がぶつかる大塚交差点にみらい館

閉館と「ふじの咲く丘閉鎖」の看板が並んでいた。

駄目だと感じたがここまで来たらUターンも出来ないので

そのまま進行。入口のゲートは半分開いていて車は出入り

していたので駐車場へ。ここでも数十台は並んでいたが

会場は厳重にテープが張りめぐされ立ち入り不能。

仕方なく外側から満開の藤を撮って退散。

よく考えたらこの入口は一般道と繋がっているのだから

園は閉鎖でもゲートは開いているのが当たり前だった。

それでは代わりにと一山登山に切り替えたが次回の予定は

高戸谷山、だがこの山は生憎の事に藤岡とは距離のある

西北の松井田・上増田。そこで手慣れた吉井の八束山に

決めてR-254を飛ばしてr-71で吉井を南下、途中で

牛伏山方面に左折しSATOKIN看板で右折して八束北コース

登山者用駐車場。先客は一台のみ。

八束山には北・西の2コースの他に地権者との折り合いが

付かずに整備されていない東コースもあるが今日は

帰宅時間が14時との制約があるので北コースのピストン。

かって高崎市と合併する前の吉井町でH-13年頃に設立された

「吉井町まちづくり推進委員会」が其の活動の一つである

「八束山プロジェクト」としてH-14年頃から八束山北登山道の

整備に着手し、H-17年頃には西コースの整備まで手がけていて

それが現在もハイクルートとして利用されている。

その西コース設定に関してはそれ以前から独自でコース

開拓をしていてテープ付けや標識付けをしていた爺イも

少々関与したので馴染みは深い。

駐車場から舗装路を130m位南進すると北コース登山口。

道標が大分傷んで来たこと以外は何時も同じ雰囲気。

登路の両肩はしっかりしているが豪雨の時など激しい

流水の水路になるらしく下地はゴロゴロの石が丸出し。

やがて「蚕神社」との分岐案内、神社と云っても石碑だけ

なので寄るのは帰路にして直進。

変わり映えのしない道は斜面登りで尾根を目指しているので

里山のスタートとしては傾斜がきつい。

益々、傾斜が加わると蛇行道の開始。

判り難いヘアピンカーブには矢印道標のご親切。

左への道が現れる。多分時計回りのショートカットで

この道に合流するはず。

最後の右旋回をこなすと

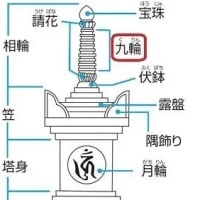

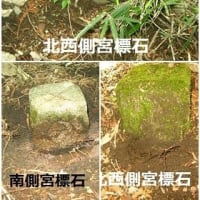

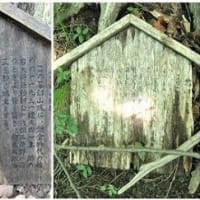

右手前に石燈籠のある平地。ここが「虚空蔵堂跡」だ。

お堂は10年位前には存在していて、MHCさんの記録にも

載せられているのを見たことがある。

看板だけはちゃんと残っているが堂の残骸木片が奥に

積み上げられているのは無残。

石宮を含む数体の石造物も叢の中にひっそり。

堂跡を突っ切って進むと本尾根にぶつかり右から

蚕神社から来る道が上がってくる。帰路にはここを

下ってみる。

滑り易いザラ場の急登尾根を登ると浅間山(推定278m)に

到着。普通の人が16-17分で登るのに爺イは25分かかった

名物の「天狗松」は枯死の筈だか未だ立っていた。

かつて「お前が先か?俺が先か?」と問い掛けた事があるが

両者とも何とか倒れずにいる。

南に向かっ大きく下降。帰路の登り返しが憂鬱だ。

このコースにはこんな小山やコブが多く、歩行距離は

蛇行加味でスタートから多分2km位、比高は300m弱。

暫くは気分良い平坦路。

やがて前方に突起。

今度はコブ。ダラダラ登りも脹脛に響く。

珍しく登路に大岩鎮座。

右から回って乗り越しの様な気分で尾根復帰。

尾根道は奇麗に伸びるがこの辺から立ち止まり

休止で呼吸を整えることが多くなる。これが

肺気腫患者の苦しい所だが活性を戻すには

この位の酷使は必要と信じている。

東が開けて牛伏山、八束と40m差なのに意外に

大きく見える。かっては吉井三山縦走の起点として

重宝したが今や山上は公園化していて車で山頂に

くる観光地なのでアジサイ時期以外は訪れていない。

登山気分の出るこんな所を通過すると

名物の「羊の足あと」。伝説は余り詮索せずに

暖かく受け入れよう。

唯一のロープ箇所、地肌か固くて滑るので大助かり。

山頂直下は等高線が混み合い、さっきのお堂跡手前と

同じく急登をジグザグに登って行く。

漸く山頂の城址が見えてほっと一息。

一段目の腰曲輪らしき位置に到着だが未だ先がある。

本丸手前の蛇行道でも休みやすみのノロノロ進行。

本丸跡は整地された平地だがさしたる広さは無い。

浅間山からここまで55分、普通の人は33-37分。かくしてこの山も87歳爺イに

とっては「たかが八束山 されど八束山」となった。

標識はこれ一つだけの寂しさ。かって山上を賑わせた

標識は見当たらない。

真ん中の少しの凹みは城址の古井戸跡と伝わるが

今は石宮が一基。

西の岩ルートへの案内板もあるが今日はパス。

で、恒例の本日の爺イ。

軽食の後、東の堀切を眺めて下山開始。

ロープ場所は定石通りの後ろ向き下降の練習。

浅間山登り返しで苦戦。

浅間山通過、ここまで31分。

今度は虚空蔵堂に行かずに尾根を直進。

これが蚕神社の石碑。地元の人たちがかつて

養蚕の繁栄を願って建てたものと聞く。

先に進むと駐車場への案内板。

そして無事に本道に復帰。

どうやら無事に帰着。浅間山から17分、県道3分加えて20分。

合わせて下山は51分、普通の人の45-47分と大差はない。

何時もの事ながら下山スピードは人並みに近いな。

蛇足

この八束山は「多胡八束城址」とか「多胡上城址」

とも通称されるそうだ。ここは戦国の城郭である

ことはその遺構から確認されているのに、築城時期・

城主がハッキリしない不思議な城址。それほど、

重要ではなかったからと思われるがその事が、

羊大夫と結びついて「羊大夫の居城」という伝説を

生んで地元では暖かくそれを受け入れているのは

近くの朝日岳北嶺と同じ。

羊太夫とは「711年多胡郡建置。藤原宗勝 上野国権大目

となり六位下を授位。郡司となる。それまで住んでいた

長根(吉井辛科神社の近く)から新屋(甘楽町)

に移り小幡羊太夫宗勝と名乗る」と言うことなんだが

「8世紀、羊太夫なる者、八束村に居住せしが望楼

として天引村に城山を築き、物見の先守とし、その勢い

盛んになりけるに讒言により官軍に攻めこまれ、

城山を捨てて敗走、八束の城にて防戦す」と古記録に

あり、この「天引村の城山」とは現在の甘楽町・

朝日岳北峰のことであり「八束の城」というのが

現在の八束山(国土院地形図では城山)のことである。

一郷山城の戦い

一郷山城は、現在の吉井の「牛伏山」。ここは多比良城の

要害城で、吉井町の南にある東西に長い峰の山塊に位置する

小規模な砦であった。

1563年、武田信玄は見銘寺の水の手を占領して攻め立てた。

城兵は大石を落として寺もろとも寄せ手を押し潰したところ、

火が出て山を焼き、城も炎に包まれ、城将・安部之友以下

ことごとく討死して落城。伝説では城には城主安倍之友以下

300の城兵がこもっていたが、城内には水が出ないため麓の

見銘寺まで汲みに下りて行った兵は皆武田兵に討ち取られて

しまった。

人はそれを「水汲みに 行くのが地獄の一の木戸

行くとは見えて帰る人なし」と詠んだ。

但し同じ歌を詠んだ石碑が箕輪城の水の手郭の南にもある。

この城址は郭、堀切、土塁、竪堀、虎口などが残り、

中世の山砦として良好な遺構を残していたが、現在では、

模擬天守・自動車道路建設のため、 遺構は破壊されて

ほとんど無い。模擬天守を建造するために遺構を破壊した

と非難の声が多い最悪のケースである。

この時代には天守閣など存在しなかったのに。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

藤岡に向かった。コロナ自粛は承知していたか、ここは

みらい館などの施設・売店・即売所・イベントが閉鎖位と

思っていた。

ところが、r-13とR-254がぶつかる大塚交差点にみらい館

閉館と「ふじの咲く丘閉鎖」の看板が並んでいた。

駄目だと感じたがここまで来たらUターンも出来ないので

そのまま進行。入口のゲートは半分開いていて車は出入り

していたので駐車場へ。ここでも数十台は並んでいたが

会場は厳重にテープが張りめぐされ立ち入り不能。

仕方なく外側から満開の藤を撮って退散。

よく考えたらこの入口は一般道と繋がっているのだから

園は閉鎖でもゲートは開いているのが当たり前だった。

それでは代わりにと一山登山に切り替えたが次回の予定は

高戸谷山、だがこの山は生憎の事に藤岡とは距離のある

西北の松井田・上増田。そこで手慣れた吉井の八束山に

決めてR-254を飛ばしてr-71で吉井を南下、途中で

牛伏山方面に左折しSATOKIN看板で右折して八束北コース

登山者用駐車場。先客は一台のみ。

八束山には北・西の2コースの他に地権者との折り合いが

付かずに整備されていない東コースもあるが今日は

帰宅時間が14時との制約があるので北コースのピストン。

かって高崎市と合併する前の吉井町でH-13年頃に設立された

「吉井町まちづくり推進委員会」が其の活動の一つである

「八束山プロジェクト」としてH-14年頃から八束山北登山道の

整備に着手し、H-17年頃には西コースの整備まで手がけていて

それが現在もハイクルートとして利用されている。

その西コース設定に関してはそれ以前から独自でコース

開拓をしていてテープ付けや標識付けをしていた爺イも

少々関与したので馴染みは深い。

駐車場から舗装路を130m位南進すると北コース登山口。

道標が大分傷んで来たこと以外は何時も同じ雰囲気。

登路の両肩はしっかりしているが豪雨の時など激しい

流水の水路になるらしく下地はゴロゴロの石が丸出し。

やがて「蚕神社」との分岐案内、神社と云っても石碑だけ

なので寄るのは帰路にして直進。

変わり映えのしない道は斜面登りで尾根を目指しているので

里山のスタートとしては傾斜がきつい。

益々、傾斜が加わると蛇行道の開始。

判り難いヘアピンカーブには矢印道標のご親切。

左への道が現れる。多分時計回りのショートカットで

この道に合流するはず。

最後の右旋回をこなすと

右手前に石燈籠のある平地。ここが「虚空蔵堂跡」だ。

お堂は10年位前には存在していて、MHCさんの記録にも

載せられているのを見たことがある。

看板だけはちゃんと残っているが堂の残骸木片が奥に

積み上げられているのは無残。

石宮を含む数体の石造物も叢の中にひっそり。

堂跡を突っ切って進むと本尾根にぶつかり右から

蚕神社から来る道が上がってくる。帰路にはここを

下ってみる。

滑り易いザラ場の急登尾根を登ると浅間山(推定278m)に

到着。普通の人が16-17分で登るのに爺イは25分かかった

名物の「天狗松」は枯死の筈だか未だ立っていた。

かつて「お前が先か?俺が先か?」と問い掛けた事があるが

両者とも何とか倒れずにいる。

南に向かっ大きく下降。帰路の登り返しが憂鬱だ。

このコースにはこんな小山やコブが多く、歩行距離は

蛇行加味でスタートから多分2km位、比高は300m弱。

暫くは気分良い平坦路。

やがて前方に突起。

今度はコブ。ダラダラ登りも脹脛に響く。

珍しく登路に大岩鎮座。

右から回って乗り越しの様な気分で尾根復帰。

尾根道は奇麗に伸びるがこの辺から立ち止まり

休止で呼吸を整えることが多くなる。これが

肺気腫患者の苦しい所だが活性を戻すには

この位の酷使は必要と信じている。

東が開けて牛伏山、八束と40m差なのに意外に

大きく見える。かっては吉井三山縦走の起点として

重宝したが今や山上は公園化していて車で山頂に

くる観光地なのでアジサイ時期以外は訪れていない。

登山気分の出るこんな所を通過すると

名物の「羊の足あと」。伝説は余り詮索せずに

暖かく受け入れよう。

唯一のロープ箇所、地肌か固くて滑るので大助かり。

山頂直下は等高線が混み合い、さっきのお堂跡手前と

同じく急登をジグザグに登って行く。

漸く山頂の城址が見えてほっと一息。

一段目の腰曲輪らしき位置に到着だが未だ先がある。

本丸手前の蛇行道でも休みやすみのノロノロ進行。

本丸跡は整地された平地だがさしたる広さは無い。

浅間山からここまで55分、普通の人は33-37分。かくしてこの山も87歳爺イに

とっては「たかが八束山 されど八束山」となった。

標識はこれ一つだけの寂しさ。かって山上を賑わせた

標識は見当たらない。

真ん中の少しの凹みは城址の古井戸跡と伝わるが

今は石宮が一基。

西の岩ルートへの案内板もあるが今日はパス。

で、恒例の本日の爺イ。

軽食の後、東の堀切を眺めて下山開始。

ロープ場所は定石通りの後ろ向き下降の練習。

浅間山登り返しで苦戦。

浅間山通過、ここまで31分。

今度は虚空蔵堂に行かずに尾根を直進。

これが蚕神社の石碑。地元の人たちがかつて

養蚕の繁栄を願って建てたものと聞く。

先に進むと駐車場への案内板。

そして無事に本道に復帰。

どうやら無事に帰着。浅間山から17分、県道3分加えて20分。

合わせて下山は51分、普通の人の45-47分と大差はない。

何時もの事ながら下山スピードは人並みに近いな。

蛇足

この八束山は「多胡八束城址」とか「多胡上城址」

とも通称されるそうだ。ここは戦国の城郭である

ことはその遺構から確認されているのに、築城時期・

城主がハッキリしない不思議な城址。それほど、

重要ではなかったからと思われるがその事が、

羊大夫と結びついて「羊大夫の居城」という伝説を

生んで地元では暖かくそれを受け入れているのは

近くの朝日岳北嶺と同じ。

羊太夫とは「711年多胡郡建置。藤原宗勝 上野国権大目

となり六位下を授位。郡司となる。それまで住んでいた

長根(吉井辛科神社の近く)から新屋(甘楽町)

に移り小幡羊太夫宗勝と名乗る」と言うことなんだが

「8世紀、羊太夫なる者、八束村に居住せしが望楼

として天引村に城山を築き、物見の先守とし、その勢い

盛んになりけるに讒言により官軍に攻めこまれ、

城山を捨てて敗走、八束の城にて防戦す」と古記録に

あり、この「天引村の城山」とは現在の甘楽町・

朝日岳北峰のことであり「八束の城」というのが

現在の八束山(国土院地形図では城山)のことである。

一郷山城の戦い

一郷山城は、現在の吉井の「牛伏山」。ここは多比良城の

要害城で、吉井町の南にある東西に長い峰の山塊に位置する

小規模な砦であった。

1563年、武田信玄は見銘寺の水の手を占領して攻め立てた。

城兵は大石を落として寺もろとも寄せ手を押し潰したところ、

火が出て山を焼き、城も炎に包まれ、城将・安部之友以下

ことごとく討死して落城。伝説では城には城主安倍之友以下

300の城兵がこもっていたが、城内には水が出ないため麓の

見銘寺まで汲みに下りて行った兵は皆武田兵に討ち取られて

しまった。

人はそれを「水汲みに 行くのが地獄の一の木戸

行くとは見えて帰る人なし」と詠んだ。

但し同じ歌を詠んだ石碑が箕輪城の水の手郭の南にもある。

この城址は郭、堀切、土塁、竪堀、虎口などが残り、

中世の山砦として良好な遺構を残していたが、現在では、

模擬天守・自動車道路建設のため、 遺構は破壊されて

ほとんど無い。模擬天守を建造するために遺構を破壊した

と非難の声が多い最悪のケースである。

この時代には天守閣など存在しなかったのに。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。