天気も良いので一寸吉井方面へ登路確認に行く事にした。目標は5年前に歩いた

吉井・大沢集落を発する小梨山北コース。この地域は杉林伐採と植林が広範囲で

進んでいた筈なので過去に辿った尾根までの楽々ルートが残っているか?の確認。

r-71で吉井の街中を南進して落合地区の丁字路。牛伏山3.8kの方向に左折する。

約0.6kでその登山道入り口の表示。但しここは未だ地形図で城山と表記されている

八束山の南側で上部にある林道と合流して八束南面を東進して牛伏山下り専用車線に

入って大きく蛇行して牛伏頂上に向かうルートで余り推奨できない。

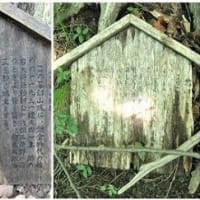

その脇に道しるべ。右は下日野と読めるがこの曲がりの多い細道を辿れば

r-175(上日野藤岡線)の黒石に出るから確かに下日野行きに間違いなし。

この道しるべは現代の漢字を使っているから大正時代以降に盛んだった

地域の青年団活動の一環と推定。

やがて右の草むらに半分埋まっている大きな青面金剛の石碑を見ると駐車予定地も近い。

薬師如来座像と石殿の標柱のある林道四つ角の空き地に駐車して出発。

落合分岐から1.2k地点。

今までの進行そのまま、四つ角を直進して真っ直ぐな林道を登りだす。

推定340mほど直進すると右への「半根石線」に入る。終点まで1.58kmは

全て軽い登り傾斜。結局、ここの林道歩きは合計2km。

この林道の路面は悪く歩き難いが300m毎に比較的新しい表示柱が設置してある。

尾根斜面が近づくと当然のように傾斜はきつくなり蛇行も大きくなる。

前面を見上げるとガードレールが何本も重なって見えるのでやや憂鬱。

始点から1200m地点を通過、スタートしてから既に約30分経過。

林道の途中には立派な防災壁、榛名の県道r-26並みのもの。

この標柱で林道終点到着。40分経過。

終点は小広場、伐採材の集積場所だったかな。

目的の場所は更に先。蛇行の多い荒削りな作業道に進む。

左急旋回の右角に小尾根が垂れて来ている。この尾根は目標の尾根に続いているのだが

尾根道が拓かれている訳でもなく藪ルートなので極く初期にたった一度使っただけ。

旋回が終わると突然右手に植栽地が始まった。伐採跡に植えたのだがどんぐりの森の

様に針葉樹はやめて落葉樹にして貰いたいものだ。

その脇が爺イの使っている簡便登山口。念のため位置確認。

N-36-12-26.1 E-138-58-02.5

今日は序の事に別ルートを探すために作業道を進む。やや東南よりの感じがするので

目標本尾根が西南なので不安を持つ。但し、蛇行で左右に振られている内に

良く判らなくなっていた。

作業道は幾つも分岐を持つ。一つ一つ確認するがどうも上手く行かない。

良さそうな伐採地が幾つかあったがシメたと思って探っても稜線から遠すぎる。

直ぐにこんなやぶ斜面にぶつかって進行不能。

作業道から斜面に移ろうとしてもとてもルートとは云えない状態。一時間も

無駄骨を折って降参。

新規は諦めて元に戻り楽々コースの再確認に切り替えて入り口に。(さっきと同じ画像)

暫く登ると作業道の四つ角。右の様子。

左の様子。ここで爺イのボケ頭も漸く気付いた。新ルートは本道より遥かに上のこの左への道で

探るべきだったと。だが、もう新規は止めにしたので改めて探索に乗り出す気力はなし。

こんな粘りの無さが83歳相当な老化現象なんだろうが自然の事なので別に気にしない。

四つ角を直進しようとすると左角に目印が見えた。

近づいて見るとなんかのペットボトル利用。極めて有効、これを見たら左右の道に

惑わされずに直進すること間違いなし。植林用だろうが取り付けたお方に感謝。

直進路を少し行くとY字分岐、ここは倒木の横たわる右を選択。

丁字路で右に大きく旋回。さっきのY字を左に取れば大回りで此処に来る。

目標の尾根の延長が直ぐ左に近づいているが藪の通過が厄介だし確認の目的が楽々コースなので作業道を

そのまま道なりに。

一旦、左に振られてから再び大きく右に回りこむ。

終点に着くと作業場のような平地、目の前に尾根。

広場からは僅かに5mの高度差で真ん中にはっきりと擦り跡。

尾根上から伐採地を見下ろす。規模は上部のものに比べるとやや小振り。

出発から途中のロスを含めて丁度2時間経過。

遠くには大沢山と右に小梨山の一角らしいものが見えるが他の視界は駄目。

大分疲れた様子の本日の爺イ。

ここから200mほど西南に行くと南進する尾根分岐に到達するが目の前の

足場の悪い巨大コブを乗り切るのが憂鬱。

巨大コブを乗り切ってみたがその先も長い登りがある。今日は無駄に体力を

使ったせいか足が重くてここで確認終了として打ち切りにした。

目印や休憩椅子にもなっていた大きな切り株二つに別れを告げて下山開始。

途中からもう一度伐採地を見下ろし。

のんびり歩いて半根石林道起点を通過し駐車場に無事帰着。所要時間1時間10分。

直ぐに案内の有った大沢薬師に向かう。民家の裏手。

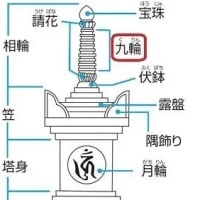

外観全体の様子。正面が崖なので横からしか取れなく残念。説明板にもあったが

大きな石殿の中に薬師座像が安置されている。共に牛伏砂岩製で江戸時代初期の作。

石殿は台座、身部、屋根よりなり高さ163センチだから爺イと同じ背丈。

「寛永拾六年拾弐月吉日」(1639)の銘。古来より眼病に霊験あらたかな薬師様

として尊ばれてきたと云う。

身部正面中央に18×15センチメートルの切り込みがあるので無理やりカメラのレンズを

覗かせて内部をパチリ。上の部分。

下から撮って顔の部分。残念ながら像は左手に薬壷を持ち、彫りは薄肉彫りで膝・

肩の張りは少なく大きさは像高40センチメートルなる説明に見合う画像は撮れていない。

車上に戻ってこの道標の藤岡・日野に進むが車一台漸くの狭い道が蛇行するので

超低速運転。おまけに車道に倒れこんだ枯れ枝に叩かれる箇所が三つあるので

車の擦り傷を気にする御仁はとても進行できない。

約1.4kでゴルフ場を巡る道と合流して右折、吉井から藤岡地区に入る。さらに0.7kで

下日野から登ってくる道に合流して空き地に駐車。

この看板に従って高井戸方面にほんの僅かに下ると

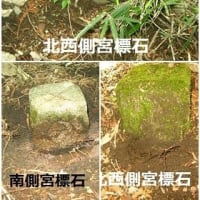

尾根への斜面に聞いた事のない「天王神社」の道標。その後ろに細道。

細道を登ると広場にお堂とも神社とも分からないもの。取り敢えずここが

小梨からの周回でのポイントだから位置確認。

N-36-12-23.3.0 E-138-59-02.1

ここが今までの通称・庚申様だがその名づけは300山だったかな?

それなら天王神社は何処へ行ったのかな?この件、藤岡観光協会に問い合わせ中だが

未だ回答はない。

神社の裏には細道があり尾根方面に。

尾根を覗いてみたら確かに道は続いていた。小梨山反時計回りの終着で

ここに到達できればO.Kなのだ。

お堂横には昔の漢字の庚申塔、寛政12年(1800年)。

石仏一体、安永8年(1779年)。

首の部分に別の石が乗っている道祖神のような石像。

広場からは目の前にゴルフ場が見える。多分グリーンパークカントリーだろうが

平日のせいかプレイヤーの姿は見えない。

再び車に戻って0.6k急坂を下って弘法の井戸見物。

昔は湧水の状態が見られてここの標高の高い高井戸集落の生活用水でも

あった井戸は鍵が掛けられていて見られない。聞いた話ではこの弘法の井戸と

称する物は群馬県内だけでも96ヶ所あるというから全国では一体何箇所?

近くにはお宮風なもの。

弘法の井戸を辞して再び極端に狭い急坂道を下る。途中で数回切り返さないと

進めない鋭角の切り返しに大苦戦しながらも1.3kでr-175に合流。

この位置から右に進めば直ぐに子王山・二千階段のある印地地区だし更に先には

土と火の里や馬渡戸には小梨峠への南ルートもある。

今日は吉井・小串のカタクリの様子を見に行くので左への東進。

金井からr-173で北上してR-254で小串。期待して見に行ったが未だ蕾で

空振り。同様に落胆のカメラマンも数人。

全ての予定を終了して帰宅。そろそろ、ハイキング時期と思うが桜も咲くので

そっちの追いかけになるかも。

吉井・大沢集落を発する小梨山北コース。この地域は杉林伐採と植林が広範囲で

進んでいた筈なので過去に辿った尾根までの楽々ルートが残っているか?の確認。

r-71で吉井の街中を南進して落合地区の丁字路。牛伏山3.8kの方向に左折する。

約0.6kでその登山道入り口の表示。但しここは未だ地形図で城山と表記されている

八束山の南側で上部にある林道と合流して八束南面を東進して牛伏山下り専用車線に

入って大きく蛇行して牛伏頂上に向かうルートで余り推奨できない。

その脇に道しるべ。右は下日野と読めるがこの曲がりの多い細道を辿れば

r-175(上日野藤岡線)の黒石に出るから確かに下日野行きに間違いなし。

この道しるべは現代の漢字を使っているから大正時代以降に盛んだった

地域の青年団活動の一環と推定。

やがて右の草むらに半分埋まっている大きな青面金剛の石碑を見ると駐車予定地も近い。

薬師如来座像と石殿の標柱のある林道四つ角の空き地に駐車して出発。

落合分岐から1.2k地点。

今までの進行そのまま、四つ角を直進して真っ直ぐな林道を登りだす。

推定340mほど直進すると右への「半根石線」に入る。終点まで1.58kmは

全て軽い登り傾斜。結局、ここの林道歩きは合計2km。

この林道の路面は悪く歩き難いが300m毎に比較的新しい表示柱が設置してある。

尾根斜面が近づくと当然のように傾斜はきつくなり蛇行も大きくなる。

前面を見上げるとガードレールが何本も重なって見えるのでやや憂鬱。

始点から1200m地点を通過、スタートしてから既に約30分経過。

林道の途中には立派な防災壁、榛名の県道r-26並みのもの。

この標柱で林道終点到着。40分経過。

終点は小広場、伐採材の集積場所だったかな。

目的の場所は更に先。蛇行の多い荒削りな作業道に進む。

左急旋回の右角に小尾根が垂れて来ている。この尾根は目標の尾根に続いているのだが

尾根道が拓かれている訳でもなく藪ルートなので極く初期にたった一度使っただけ。

旋回が終わると突然右手に植栽地が始まった。伐採跡に植えたのだがどんぐりの森の

様に針葉樹はやめて落葉樹にして貰いたいものだ。

その脇が爺イの使っている簡便登山口。念のため位置確認。

N-36-12-26.1 E-138-58-02.5

今日は序の事に別ルートを探すために作業道を進む。やや東南よりの感じがするので

目標本尾根が西南なので不安を持つ。但し、蛇行で左右に振られている内に

良く判らなくなっていた。

作業道は幾つも分岐を持つ。一つ一つ確認するがどうも上手く行かない。

良さそうな伐採地が幾つかあったがシメたと思って探っても稜線から遠すぎる。

直ぐにこんなやぶ斜面にぶつかって進行不能。

作業道から斜面に移ろうとしてもとてもルートとは云えない状態。一時間も

無駄骨を折って降参。

新規は諦めて元に戻り楽々コースの再確認に切り替えて入り口に。(さっきと同じ画像)

暫く登ると作業道の四つ角。右の様子。

左の様子。ここで爺イのボケ頭も漸く気付いた。新ルートは本道より遥かに上のこの左への道で

探るべきだったと。だが、もう新規は止めにしたので改めて探索に乗り出す気力はなし。

こんな粘りの無さが83歳相当な老化現象なんだろうが自然の事なので別に気にしない。

四つ角を直進しようとすると左角に目印が見えた。

近づいて見るとなんかのペットボトル利用。極めて有効、これを見たら左右の道に

惑わされずに直進すること間違いなし。植林用だろうが取り付けたお方に感謝。

直進路を少し行くとY字分岐、ここは倒木の横たわる右を選択。

丁字路で右に大きく旋回。さっきのY字を左に取れば大回りで此処に来る。

目標の尾根の延長が直ぐ左に近づいているが藪の通過が厄介だし確認の目的が楽々コースなので作業道を

そのまま道なりに。

一旦、左に振られてから再び大きく右に回りこむ。

終点に着くと作業場のような平地、目の前に尾根。

広場からは僅かに5mの高度差で真ん中にはっきりと擦り跡。

尾根上から伐採地を見下ろす。規模は上部のものに比べるとやや小振り。

出発から途中のロスを含めて丁度2時間経過。

遠くには大沢山と右に小梨山の一角らしいものが見えるが他の視界は駄目。

大分疲れた様子の本日の爺イ。

ここから200mほど西南に行くと南進する尾根分岐に到達するが目の前の

足場の悪い巨大コブを乗り切るのが憂鬱。

巨大コブを乗り切ってみたがその先も長い登りがある。今日は無駄に体力を

使ったせいか足が重くてここで確認終了として打ち切りにした。

目印や休憩椅子にもなっていた大きな切り株二つに別れを告げて下山開始。

途中からもう一度伐採地を見下ろし。

のんびり歩いて半根石林道起点を通過し駐車場に無事帰着。所要時間1時間10分。

直ぐに案内の有った大沢薬師に向かう。民家の裏手。

外観全体の様子。正面が崖なので横からしか取れなく残念。説明板にもあったが

大きな石殿の中に薬師座像が安置されている。共に牛伏砂岩製で江戸時代初期の作。

石殿は台座、身部、屋根よりなり高さ163センチだから爺イと同じ背丈。

「寛永拾六年拾弐月吉日」(1639)の銘。古来より眼病に霊験あらたかな薬師様

として尊ばれてきたと云う。

身部正面中央に18×15センチメートルの切り込みがあるので無理やりカメラのレンズを

覗かせて内部をパチリ。上の部分。

下から撮って顔の部分。残念ながら像は左手に薬壷を持ち、彫りは薄肉彫りで膝・

肩の張りは少なく大きさは像高40センチメートルなる説明に見合う画像は撮れていない。

車上に戻ってこの道標の藤岡・日野に進むが車一台漸くの狭い道が蛇行するので

超低速運転。おまけに車道に倒れこんだ枯れ枝に叩かれる箇所が三つあるので

車の擦り傷を気にする御仁はとても進行できない。

約1.4kでゴルフ場を巡る道と合流して右折、吉井から藤岡地区に入る。さらに0.7kで

下日野から登ってくる道に合流して空き地に駐車。

この看板に従って高井戸方面にほんの僅かに下ると

尾根への斜面に聞いた事のない「天王神社」の道標。その後ろに細道。

細道を登ると広場にお堂とも神社とも分からないもの。取り敢えずここが

小梨からの周回でのポイントだから位置確認。

N-36-12-23.3.0 E-138-59-02.1

ここが今までの通称・庚申様だがその名づけは300山だったかな?

それなら天王神社は何処へ行ったのかな?この件、藤岡観光協会に問い合わせ中だが

未だ回答はない。

神社の裏には細道があり尾根方面に。

尾根を覗いてみたら確かに道は続いていた。小梨山反時計回りの終着で

ここに到達できればO.Kなのだ。

お堂横には昔の漢字の庚申塔、寛政12年(1800年)。

石仏一体、安永8年(1779年)。

首の部分に別の石が乗っている道祖神のような石像。

広場からは目の前にゴルフ場が見える。多分グリーンパークカントリーだろうが

平日のせいかプレイヤーの姿は見えない。

再び車に戻って0.6k急坂を下って弘法の井戸見物。

昔は湧水の状態が見られてここの標高の高い高井戸集落の生活用水でも

あった井戸は鍵が掛けられていて見られない。聞いた話ではこの弘法の井戸と

称する物は群馬県内だけでも96ヶ所あるというから全国では一体何箇所?

近くにはお宮風なもの。

弘法の井戸を辞して再び極端に狭い急坂道を下る。途中で数回切り返さないと

進めない鋭角の切り返しに大苦戦しながらも1.3kでr-175に合流。

この位置から右に進めば直ぐに子王山・二千階段のある印地地区だし更に先には

土と火の里や馬渡戸には小梨峠への南ルートもある。

今日は吉井・小串のカタクリの様子を見に行くので左への東進。

金井からr-173で北上してR-254で小串。期待して見に行ったが未だ蕾で

空振り。同様に落胆のカメラマンも数人。

全ての予定を終了して帰宅。そろそろ、ハイキング時期と思うが桜も咲くので

そっちの追いかけになるかも。

ルートを探しながら

これは本当に大変です!

伐採地は明るく開けた感じになりますが

道が判りにくくなっている事が多いですし

作業道が余計にルートを判らなくしている事多いですね

吉井の山裾一回り ご苦労様です

拝読させていただく私は

とても有意義に楽しませて頂きました

ありがとうございます♪

コメント有難うございます。

当方、体力見合い、完全マイペース単独のハイキングを楽しんでおります。

HP拝見しました。鈴鹿は手強い巨大な山塊の印象でしたが地形を見ると手頃な1000m越えの山々も密集しているようにも見え行き先には事欠かないでしょうね。

次のアップも楽しみにしています。

あの近辺の集落は皆居なくなって空き家が目立ちますね。弘法井戸も行きましたが、飲まずにそのまま帰ってしまいました。

大分動けるようになりイベント参加されているので

一山越えたと安堵しています。

天王神社情報有難うございました。あの下り道は

狭くて急下降なので目前の路面を懸命に注視していて

廃屋も山梯子にも気付きませんでした。

貴兄の2015-8-31の探索記事を見つけましたので

早速見付けに行く予定。