阿辻哲次氏の「漢字逍遥」を読んでいたら、「休」と言う漢字の成り立ちは「人」と「木」からできており、木陰で人がほっと一息ついている形であると書いている。私はその解釈はちょっと安易に過ぎるのではと思って、調べてみた。

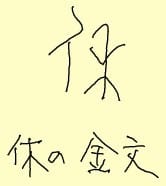

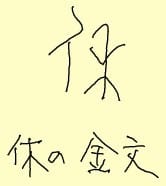

図のようにこの漢字の「木」の部分は、古い字形(金文)では禾(か)の形に書かれ、それは横木のついた柱のことである。軍営の門の両脇に軍門の標木(目印の木)として禾を立て、そこで軍事的な誓いや和平交渉などが行われた。禾の前で講和することが和である。戦で手柄をたてた人を表彰することを「休」と言った。「休」は「さいわい、よい、めでたい、よろこび」と言うのがもとの意味であった。

この文字を人が木の下で休むと解釈するのは誤りであるとしている。

白川静著「常用字解」から

図のようにこの漢字の「木」の部分は、古い字形(金文)では禾(か)の形に書かれ、それは横木のついた柱のことである。軍営の門の両脇に軍門の標木(目印の木)として禾を立て、そこで軍事的な誓いや和平交渉などが行われた。禾の前で講和することが和である。戦で手柄をたてた人を表彰することを「休」と言った。「休」は「さいわい、よい、めでたい、よろこび」と言うのがもとの意味であった。

この文字を人が木の下で休むと解釈するのは誤りであるとしている。

白川静著「常用字解」から

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます