昨日から梅雨に戻った。今日も鬱陶しいが天気予報では午前中は雨が上がっているようなので急いで出かけるつもり。

最近のよく飲んでいる冷たいものは、水出し緑茶と缶チューハイ。緑茶は健康にいい。チューハイは柑橘系のレモン、シークワサー、グレープフルーツが美味しく、糖類ゼロである。甘味料が入っている。

与那原恵著の「まれびとたちの沖縄」(小学館101新書)をほぼ読み終えた。けっこう楽しめた本だが、ずいぶん時間がかかった。やはり集中して読まないと駄目だな。

まれびととは訪問者ってとこか。それもストレンジャーかな。

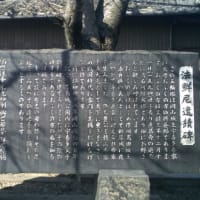

第一章の「放浪先生の贈りもの 田島利三郎」では田島利三郎の人間像がそれとなく知れてよかった。沖縄学の祖といわれる伊波普猷におもろさうしの資料を譲った人物である。もしこれがなかったら、おもろさうしの研究はどうなったか分からない。明治の時代に、東北や北陸地方から沖縄にわたって功績を残した人物が多かったのは理由があるようだ。田島利三郎は新潟出身で沖縄へ尋常中学校の教師としてやってきた。沖縄文化をこよなく愛した。

第二章の「為朝はまた来る? 『琉球本』の系譜」もなかなかの力作。為朝渡琉伝説は琉球の正史「中山世鑑」に記載されているので看過できない伝説である。なお為朝は源頼朝の叔父である。為朝渡琉伝説の最も古い文献は「幻雲文集」。京都建仁寺の僧である月舟が1530年ころに書いたものである。そのころの僧は外交僧として働いていた者が多く、禅僧の間で幅広く流布されていた伝説だったようだ。

日本には、英雄流離譚伝説があり、源義経、平将門、明智光秀などがあげられる。非業の死を遂げた歴史上の人物に物語でその後を生きさせた話。義経は北海道に渡り、さらに大陸へ行ってジンギスカンになって日本に元寇で復讐したという物語まである。為朝渡琉伝説もその類だと捉えている。それが近代まで伝わり、利用されていくのも興味深い。

第三章の「宣教師はご機嫌ななめ バーナード・ジャン・ベッテルハイム」も面白い。ベッテルハイムは幕末のころ、沖縄に押掛けて来て8年も居ついた変わり者の宣教師。ハンガリー生まれのユダヤ人だが、改宗してキリスト教徒になった。1816年にバジル・ホール艦長のライラ号が琉球にやってくるが、クリフォードという人物が乗っていた。彼が英国に帰ってから27年後、英国海軍琉球伝道会を設立し、琉球に渡る宣教師を募ったら、ベッテルハイムに決まったというのだ。この経緯もすばらしい。

最近のよく飲んでいる冷たいものは、水出し緑茶と缶チューハイ。緑茶は健康にいい。チューハイは柑橘系のレモン、シークワサー、グレープフルーツが美味しく、糖類ゼロである。甘味料が入っている。

与那原恵著の「まれびとたちの沖縄」(小学館101新書)をほぼ読み終えた。けっこう楽しめた本だが、ずいぶん時間がかかった。やはり集中して読まないと駄目だな。

まれびととは訪問者ってとこか。それもストレンジャーかな。

第一章の「放浪先生の贈りもの 田島利三郎」では田島利三郎の人間像がそれとなく知れてよかった。沖縄学の祖といわれる伊波普猷におもろさうしの資料を譲った人物である。もしこれがなかったら、おもろさうしの研究はどうなったか分からない。明治の時代に、東北や北陸地方から沖縄にわたって功績を残した人物が多かったのは理由があるようだ。田島利三郎は新潟出身で沖縄へ尋常中学校の教師としてやってきた。沖縄文化をこよなく愛した。

第二章の「為朝はまた来る? 『琉球本』の系譜」もなかなかの力作。為朝渡琉伝説は琉球の正史「中山世鑑」に記載されているので看過できない伝説である。なお為朝は源頼朝の叔父である。為朝渡琉伝説の最も古い文献は「幻雲文集」。京都建仁寺の僧である月舟が1530年ころに書いたものである。そのころの僧は外交僧として働いていた者が多く、禅僧の間で幅広く流布されていた伝説だったようだ。

日本には、英雄流離譚伝説があり、源義経、平将門、明智光秀などがあげられる。非業の死を遂げた歴史上の人物に物語でその後を生きさせた話。義経は北海道に渡り、さらに大陸へ行ってジンギスカンになって日本に元寇で復讐したという物語まである。為朝渡琉伝説もその類だと捉えている。それが近代まで伝わり、利用されていくのも興味深い。

第三章の「宣教師はご機嫌ななめ バーナード・ジャン・ベッテルハイム」も面白い。ベッテルハイムは幕末のころ、沖縄に押掛けて来て8年も居ついた変わり者の宣教師。ハンガリー生まれのユダヤ人だが、改宗してキリスト教徒になった。1816年にバジル・ホール艦長のライラ号が琉球にやってくるが、クリフォードという人物が乗っていた。彼が英国に帰ってから27年後、英国海軍琉球伝道会を設立し、琉球に渡る宣教師を募ったら、ベッテルハイムに決まったというのだ。この経緯もすばらしい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます