規定性とは否定性である / バールーフ・デ・スピノザ

規定性とは否定性である / バールーフ・デ・スピノザ

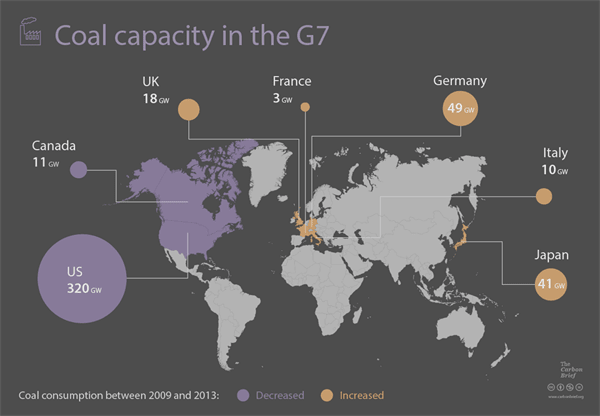

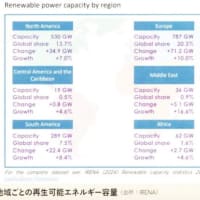

● NGOオックスファム : G7各国に「石炭脱却を」促す

G7サミット=先進7か国首脳会議に合わせて貧困の撲滅などに取り組む国際NGOは、先進

7か国は今も石炭による火力発電で多くの二酸化炭素を排出しているとして石炭の利用をやめ

るよう率先して取り組むべきだという報告書をまとめたという(NHKニュース 2015.06.08)。

この国際NGOオックスファムの報告書では、今も石炭による火力発電が電力分野で最も多く

の二酸化炭素を排出し、その排出量はアフリカ全体の排出量の2倍に当たり、このまま同じ規

模の排出が続けば、地球温暖化による被害額がアフリカだけでも2080年代までに年間およ

そ430億ドル、日本円にして5兆4000億円に上ると予測。

さらに、日本について東京電力福島第一原子力発電所の事故のあと、石炭火力発電の割合が増

加の一途をたどり、温暖化対策にブレーキをかけていると指摘し、経済的に豊かな先進7か国

こそが率先して風力や太陽光など再生可能エネルギーへの投資を行い、2040年までに石炭

の利用をやめるべきだと呼びかけた。

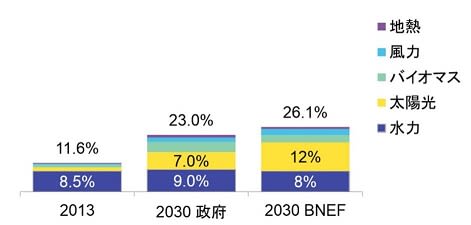

また、ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス(BNEF)は6月2日、政府が公表した

長期エネルギー需給見通し(案)に対し、「政府の数値は現在の市場動向に合っていない」とし

2030年の電源構成に占める再生可能エネルギーの比率を26.1%(政府案は22~24%)、

そのうち太陽光の電源構成全体に占める比率は12%(政府案は7%)、原子力の同比率は9%

(政府案は20~22%)との独自の予測値を公表しているが、太陽光は政府案との差は7%と

開きが大きく、再生エネルギーへの取り組みは余りにも消極的。これに対して、人新エネルギー・

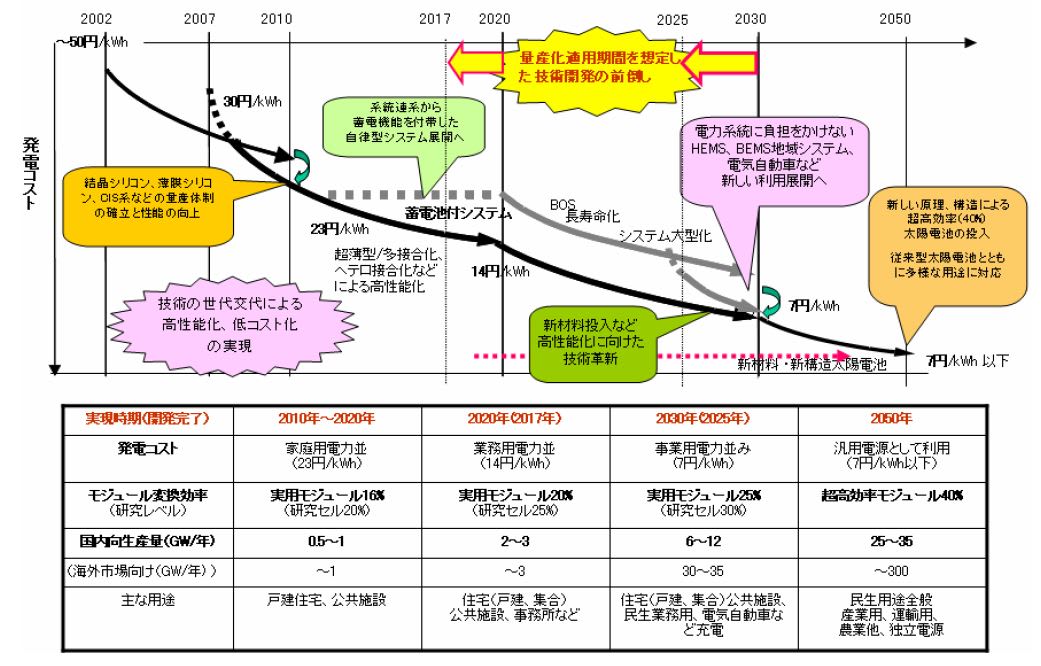

産業技術総合開発機構(NEDO)は「2030年までに発電コスト7円/キロワットアワーを目指す

」として新たなプロジェクトを始動させた(2015.06.04)。 日経BPクリーンテック研究所

日経BPクリーンテック研究所

ここで、1キロワットアワー当たり、石炭火力発電料金の7円を目標としているが、火力発電の

燃料は、石炭の他、液体天然ガス、バイオマスなどあり前者は、二酸化炭素ガスを排出させるた

め、回収が必要でその費用は加算されていない。だだし、現段階は温室ガスの低排出(=二酸化

炭素削減・回収) 技術も進歩していきている。 このように目標価格の規定(定義)も曖昧な点

を残しているが、そこは目を瞑り?ひたすら太陽光発電のグリッド・パリティー達成に目を向け

ると、2030年度を前倒した、2年後の2017年にも努力次第では達成可能な状況である。 後は、政

府の後押しがあればゴールまで完走するだけだ。

「古賀の乱ってなんだ "I am not ABE " 」(『進撃のヘーリオス Ⅱ』2015.04.04)で 触発され

るように、積んでおいた本を取り出し読みはじめた。そして、この国の政体を考えみよう。その

結果、どのようになろうとも未来志向できる手がかりを明らかにしたという動機から掲載してい

きたい。まずは第5章から読み進める。

福島のメルトダウンは必然だった…政府閉鎖すら起こる2013年の悪夢とは!?家族の

生命を守るため、全日本人必読の書。「日本の裏支配者が誰か教えよう」。経産省の現役幹

部が実名で証言。発電会社と送電会社を分離する発送電分離。このテーマについて本気で推

進しようとした官僚が何人かいた。あるいは核燃料サイクルに反対しようとした若手官僚も

いた。しかし、ことごとく厚い壁に跳ね返され、多くは経産省を去った。私も十数年前、発

送電分離をパリのOECDで唱えたことがあるが、危うく日本に召喚されてクビになるとこ

ろだった。その理由とは何だったのか――。(「序章」より)。改革が遅れ、経済成長を促す

施策や産業政策が滞れば、税収の不足から、政府を動かす資金すらなくなる。そう、「政府

閉鎖」すら起こりかねないのだ。いや、そうした危機感を煽って大増税が実施され、日本経

済は奈落の底へと落ちていくだろう。タイムリミットは、ねじれ国会を解消するための参議

院議員選挙がある2013年、私はそう踏んでいる。(「まえがき」より)

古賀 茂明 著『日本中枢の崩壊』

目 次

序 章 福島原発事故の裏で

第1章 暗転した官僚人生

第2章 公務員制度改革の大逆流

第3章 霞が関の過ちを知った出張

第4章 役人たちが暴走する仕組み

第5章 民主党政権が躓いた場所

第6章 政治主導を実現する三つの組織

第7章 役人―その困った生態

第8章 官僚の政策が壊す日本

終 章 起死回生の策 った出張

第4章 役人たちが暴走する仕組み

核燃料サイクルに反対した若手官僚三人の左遷

現在の霞か関の最大の問題は、繰り返すが、官僚が本当に国民のために働く仕組みになつ

ていない点である。

官僚志望者の大半は、国民のために持てる能力を発揮したいと望み、官僚を目指す。ところか、

この純粋無垢な気持ちは、いつの間にか汚濁にまみれていく。そういう構造的な欠陥を現在

の官僚機構が宿している。

第一の欠陥は縦割りの組織構成である。国家公務員採用I種試験の合格者(いわゆる「キ

ャリア官僚」候補)は、省庁回りを経て各省に採用される。いったん入省すると、生涯所属

は変わらない。民間に置き換えれば、公務員という職に就くというよりは、経産株式会社や

財務株式会社に永年雇用される。途中、出向することはあっても、払の場合なら「経産省の

役人」の名札は退官するまで変わらない。だから自分の役所のことを「わが社」などという。

一生お世話になる組織の利益のために働く、これはごく自然な感情だ。また民間であれば、

組織に貢献した社員は高く評価されて然るべきである。社員が稼いだカネを企業が利益還元

し、そこで働く者が豊かになるのも、至極まつとうな行為だ。

しかし、公共のために働く公務員の役割は、利潤追求を最大の目的とする企業の従業員の

それとは根本から違う。公務員は、国民から徴収した血税を使ってどのような施策を立案す

れば、国民生活が向上りるかを第一義に考えるのか仕事だ。

省利省益の確保と縄張り争いに血道を上げ、職員の生活か豊かになっても、国民の誰も賞賛

はしないどころか、それは悪でしかない。

つまり、一度入省すれば番地が変わらず、その官庁が終の棲家になるため、自分の所属す

る省への利益誘導体質かできあかっているというわけだ。これを本来の国家公務員の使命で

ある国民のために働くという体質に改善する新たな人事システムの導入が必須となる。

第二の欠陥は、年功序列制と身分保障。かつて日本企業の強味の一つは従業員の忠誠心を

育む年功序列制にあるといわれていた時代もあったが、いまどき、年功序列制を採用してい

る民間企業はほとんどない。勤務した年数で人事を決め、待遇を上げていくというシステム

では厳しい国際競争には勝ら抜けず、生き残れないからだ。

いま大半の企業は多少の年功制の色合いは残しながらも、能力主義や実力主義を採用して

いる。とりわけ幹部職員はそうである。日産自動車、ソニー、日本板硝子などは経営トップ

に外国人を就けている。2011年に入ると、オリンパスか次期社長にイギリス人を就けた。

民間企業では経営者の選抜は完全な能力主義になってきたということだ。

能力があれば年功どころか国籍も問わない、逆に業績が上がらなければ経営責任を厳しく

問われる 身分保障などといったらお笑い草だ。

ここは、異論がある。営利企業(民間)で年功序列とキャリアアップや企業内福祉(忠誠心)

への等式、つまり、正の相関度が他の説明因子より優位であればそれ有意な選択肢であるだろう。

例えば、利潤至上主義が企業内福祉(忠誠心)を疎かにし、人財流出・ブラック企業化などの企

業の弱体化を強めることも熟慮しておかなければならないだろう、さて、先を急ごう。

ところが、官庁では、ポストも給与も人省年次で決まる。能力がなければ係長で終わりで

も 仕方がないのに、キャリアならまず催実に課長にはなれる。

課長職以上のポストとなると出世競争があるが、評価はどれだけ省益に貢献したかで決ま

るのだから、幹部候補のエリートは余計に国民のことは考えなくなる。それ以前に親方日の

丸で、国家財政破綻寸前になっているいまも年功序列にしがみつき、ぬくぬくと暮らしてい

る官僚に、民間企業や国民のニーズに応える適切な政策が立案できるわけかない。

天下りを生む根っこにあったのも年功序列割と身分保障である。自民党政権時代までは、

霞が関では次のようなシステムが慣行となっていた。

前にも記した通り、課長職は毎年採用されるキャリア官僚の数にほぽ対応できるよう設け

られているが、審議官。部長、局長と、徐々にポストの数は減っていき、トップの事務次官

にはたった一人しかなれない。しかも審議官・部長以上は、同期の者が出世すると、政府競

争に敗れた人は、退職するという贋行になっていた。

いってみれば、同期はトーナメント方式の勝ち抜き戦を戦っているのだ。スポーツなら、

負ければ、文句もいわず退場するしかないが、なにせ霞が関では年功序列制と身分保障が絶

対の規範である。霞が関の論理では、出ほ競争から脱落した者にも、年次に応じて同等の収

入を保障しなければならないとなり、大臣宮司が省庁の子会社ともいえる特殊法人や独立行

政法人などに再就職を斡旋していた。

すなわち、出世競争に負けた人のための受け匿が必要なので、無駄な独立行政法人、特殊

法人、そして無数の公益法人を役所は作る。

年功序列制を守るために再就職を斡旋するのだから、その人物の能力は関係ない。なかに

はまったく役に立たない人も交じる。受け入れる独法・特殊法人・公益法人や民間企業にし

てみれば、そんな人にまで高給を保障しなければならないのだから、何かお土産をもらわな

ければ割りに合わない。役所もそれは重々承知で、補助金など見返りをつける。あるいは原

子力行政のように、業界に遠慮して、規制か不十分になることもある。

つまり、無能な人に高給を保障するために、国民の税金が使われ、国民の生命の安全が犠

牲にされているのだ。

年功序列制の弊害はまだある。この制度のせいで、官庁では先輩の意見は絶対という不文

律ができあがっている。過去に上の者が推進した政策を非難することはご法度だし、悪しき

慣習も改められない。国益そっちのけで省益の確保に奔走する先輩たちの姿を見て、おかし

いと思っても、上を否定すれば組織の論埋とは相容れない存在になり、はみ出すしかなくな

る 。

そう、霞か関では「先輩に迷惑がかかる」ようなまねは一切されないのだ。年功序列によ

る負の連鎖は連綿と続いており、若干が改革案を実施したいと考えても、現役の上層部だけ

でなく、OBからも圧力がかかり潰される.

核燃料サイクルに反別した若手官僚3人が左遷され、うち1人は経産省から退職を余儀な

くされたこともあった。電力業界の逆鱗に触れ、OBからもクレームがついたのだろう。

公務員制度改改革に賭けた原英史氏、埋蔵金をはじめとする数々の霞が関のカラクリを暴

いた高橋洋一氏、小泉改革を支えた岸博幸氏ら、改革意欲に燃える能力の高い役人は結局、

自らの組織を見切るしかなくなるのだ.

霞が関だけは過去の遺物ともいえる年功序列制と身分保障をいまだに絶対的な規範にして

いる。国民に対して、結果を出せなければ責任を取るべきなのに、悪事を働かない限り降格

もない、年金がなくなっても、歴代の社会保険庁の長官は、いまだに天下りや渡りで生活を

保障されている。

実績は関係ないのだから、国民のために働こうという意欲はどんどん失せていく。

身分保障と年功序列制度が縦割りの組織と一体となり、がんじがらめになっている現在の

状況が続くのなら、原か関が自ら改革に踏み切るには永遠に来ない。

民主党政権は天下りの根絶を目指し、斡旋を表向き全面禁止した。だが、禁止しただけで

は問題は解決しない。出口を閉じても結局は、いままで外に出していた人を省内で抱え込む

ことになるからだ。

先に触れたように、身分保障と年功序列制をそのままにして、待遇もポストも保障するな

どということは不可能だ。人員も給与もカットし、同時に、根底にある年功序列制を廃止し

て、実力主義、実績主義に改めないと、改革にはならない。

ここでも異論がある。優先順位が必要という。まずは、(1)公務員の不要業務組織の整理・

統合(重複業務の廃止)、つぎに、(2)非公務員の民間現業こそリスクが高く剰余価値(付加

価値)を生み出す平均賃金に漸近させる原則の優先、さらに、(3)年功序列制の弊害審査と見

直し、勤務評価制度の見直し・・・・・・という順に考えているが、費用効果の即効性では、(2)>

(1)>(3)の順になり、行政の質向上では(3)>(1)>(2)の順になると考える。

官僚が省益を考えなくなるシステム

安倍晋三政権以来、なぜこれほどまでに苦労して公務員制度改革を行おうとしているのか。

それは、いかなる改革を行うにも、公務員が省益のためてはなく、政冶主導のもとで、真

に国民のために働く什組みに変えなければ、結局すべての努力が徒労に終わるからである。

これまで行われた幾多の改革が途中で頓挫したり、あるいは表面的なものに終わった最大

の原因も、官僚のサボタージュ。

これは、実は、改革を命かけでやろうとした政治家にしか分からないことかもしれない。

そして公務員制度は、様々な要素が複雑に絡み合ってできあかつている。一部に予をつけて

も結局その他の仕組みが頑強に抵抗し、結果的に全体が元に尻ってしまう、だから、変える

べき点には網羅的に手をつけなければならない。そのためのすべての改革事項と改正のスケ

ジュールを法律ではっきり決めてしまう。それか、前に述べた「国家公務員制度改革基本法」

なのだ。

法案の国会提出までには、幾多の困難があり、その過程では、渡辺喜美大臣が目指した改

革の一部は抜け落ちてしまったが、基本的な考え方は基本法に反映されている。

基本法は、「国家戦略スタッフの創設立内閣人事局の創設」「幹部職員に関する新制度の

創設」「降格、降給などが柔軟にできる新たな給与制度の創設」「キャリア制度の廃止」「

外部入材の積極的登用」などを柱にしている。

基本法を貫く基本理念としてとりわけ重要なのが、霞が関の縦割り組織、年功序列制の

打破である。

縦割り組織の弊害解消でいえば、「内閣人事局の創設」だ。縦割り組織を壊すといっても、

ただ闇雲に若いうちからいろいろな省庁を転々とさせるだけでは、仕事を覚えるうえでも

効率が悪い。そこで先に挙げたように-内閣人事局」を新たに設置し、全政府的見地から人

事を一元管理しようとしたのだ.特に重要なのは、各省の部長職以Lの幹部については人事

局が直接的な関りを行い、省庁問の垣根を越えて適材適所の人事を行うこと。

後で述べるように、内閣人私局創設は政治主導の切り札の一つでもあるのだが、縦割り組

織打破の観点でいえば、なんといっても大きいのは、キャリア官僚を縛りつけている省とい

う枠組みが取り払われることである。

霞が関の政策が国民そっちのけの自省利益誘導になるのは、各省ごとに自分たちの生活を

守る仕組みかできあがっているからだ.たとえていえば、政府のなかに独なした互助会がい

くつもあるようなもの。なかには厚労省のように、旧労働省の互助会と旧厚生省の互助会と

いった具合に複数存在している省庁もある。

自分の所属する互助会から追い出されると生きていけないので、天下り先を作るなどポス

トを増やしたり、予算をなるべく多く取ってきたりして、互助会に貢献する。ポストや予算

は法案とセットになっていて、あらゆる政策は結果的に国民の利益無視になってしまう。縦

割り行政の弊害も異なる多数の互助組織が林立していることによって起こる、たとえば、

「幼保一体化」。幼稚園と保育所はやっていろことは似たようなものなのに、幼稚園は文部

科学省、保育所はり生労働省の所管だ。旧文部省互助会と旧厚生省互助会か、それぞれ自分

たちの利益を考えたので、こつできた.ニつの互助会の出してくる政策は違うので、利用す

るお母さんの側からいうと非常に使いづらいし、結果的に待腰児童がいつまでたっても解消

ざれ ないという最悪の結果が生じている。

そこで「幼保一元化」という議論が起きたが、最近は「幼保一体化」といい直している。

「一元化」とコ体化`は霞が関一目葉では違う。「一体化」は、完全に一緒にするわけでは

ないという意味を含んでいる。

たとえば、極端な話だが、.つの建物のなかに幼稚園と保育所かそれぞれ独立して入って

いればで体化』されたといえる。物理的な一体化だ。一体化はそういうニュアンスが強い。

とりわけ、最初は「一元化」といっていたのに、途中から「一体化」という言葉に変えた

ということになれば、普通はそういう思惑があると考えなければならない。中身はまったく

前と同じ、所管するのもそれぞれ文部科学省と厚生労働省、これでも立派な「一体化」だ。

これを「一元化」と呼ぶのは少し無理があるだろう。

このように、各互助会はまやかしの言葉を弄して、なんとか利権を手放すまいとがんばる。

民主党が事業仕分けで、この事業は廃止といっても、廃止しなかったり、看板をつけ替え

ていつの間にやら復活したりしているのも、互助会が聞く耳を持たないからだ。廃止といわ

れると、名目を変えて温存するなど、役人の生活を守るためのイノベーションが始まる。

従って、国民のための政策にするには、霞が関にあまたある互助組織を解体するしかない。

そこで考えられたのが、幹部を互助会から剥がし、実質的に内閣の所属とするという解体

法だ。

つまり、部長以Lの幹部人事は内閣人事局が一元的に管理する。このとき、幹部候補の名

簿は各省庁が作るのではなく、内閣人事局が作る。肢体的な人事は、各省の大臣が、総理や

官房長官と相談して決める。幹部は事実上その省庁のゼッケンを外し、各省庁の大臣の顔だ

けではなく、内閣、具体的には総理や官房長官のほうを見ることになる。

もちろん、専門知識を活かすべきだと判断されて、たまたま元いた省庁に配属される人も

いれば、別の省庁に行く人もいる。しかし、その後も省庁は固定されるわけではない。局員

に出世した官僚は、内閣人事局によって省庁の垣根を越えて新たな仕事場が決められる。こ

れこそまさに適材適所だ。

このシステムでは、入り口は、たとえば経度省や財務省、文科省であっても、幹部になっ

た後は、どこの省庁に配属になるか分からない。若手にとって、所属する省庁は、とりあえ

ずの現住所であり、終の棟家ではなくなる。現在の制度では一生ついて回る「○○省の」と

いう属性が取れれば意識は自ずと変わる。いつまでいるか分からない省の利益を最優先する

官僚はいなくなり、本来の仕嘔に専念し評価を得たいという人か増え、本当に国民のために

働きたいと思う優秀な若手か育つ。

国民本位の官僚を作る仕組み

「キャリア制度の廃止」「官民交流の促進」も年功序列制の廃山につながる。キャリア制

度の廃止から見てみよう。

古くは比級繊、現在は国家公務員採用I邨試験を合格して入省した官僚を「キャリア」、Ⅱ

Ⅱ種、Ⅲ種試験合格者の官僚を通称「ノンキャリア」と呼んでいるのはご存じだろう。キャ

リア官僚は、ノンキャリアに比べ、人省時からポストも給与も保障されており、いわば特権

階級となっている。

ところが、実は法的には、これにはなんの根拠もない。国家公務n法とそれに基づく人事

院規則や人事院の採用ホームページを見ても、Ⅲ種は高卒程度を対象にしているからI種や

Ⅱ種よりランクが下だろうということは分かるが、I種とⅡ種の区別はよく分からない。少

なくともI種職員に高い給与や昇進を保障するなどとは、どこにも書かれていないのだ.

言い換えれば、建て前上は、身分制度としてのキャリア官僚制は存在していないことにな

っており、現行の制度は眼なる慣行に過ぎない。年功序列制に支えられた、この妙な制度が

ある限り、キャリアー冒僚は自分たちの特権を守ろうとし、ましてや改革は進まない。それ

でなくとも生活に片しむ国民が人勢いるいま、キャリア官僚だけが特権を享受し続けること

は詐されない。

基本法ではI種、Ⅱ種、Ⅲ種試験による採用ではなく、「総合職」「一般職」「専門職」

という3区分で採用試験を行う制度に改めるとしている。

総合戦試験では政策の企痢な案の能力を訳桐する。.般職試験では的確な心y務処理能力が

あるかどうかを見る。専門職試験では特定の行政分野の専門的な知識を有するかどうかか直

視される。

このような職域本位の区分けに採用試験を改めると同時に、政府は新たに幹部を育成する

ための仕組み、「幹部候補育成課程」を導入する。幹部候補育成課程対象者は、内閣人事局

によって、一定期間勤務した者のなかから本人の希望と厳格な人令評価に基づいて選び、人

事局による特別な育成プログラムのもとで、省庁本位ではなく全政府的見地に既った行政官

となるようにが成される。また、新たな身分制になることを防止するために、幹部候補とし

てふさわしいか、定期的に見直す。

つまり、すべて厳格な人事評価に基づいて能力本位で決定されるわけで、能力主義が根づ

き国民本位の官僚が育つことになろのだ。

さて、そろそろ核心に迫ることにしよう。

この項つづく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます